“型微,然俱之以意”

——雀替微符号化建筑构件语汇探究

2014-01-23煜张乘风余继宏

■蒋 煜张乘风余继宏

(1.2.3.南京林业大学艺术设计学院,江苏南京 210037)

“型微,然俱之以意”

——雀替微符号化建筑构件语汇探究

■蒋 煜1张乘风2余继宏3

(1.2.3.南京林业大学艺术设计学院,江苏南京 210037)

建筑作为一种复合化的图像符号语汇,记录着历史的递进。然而不同的建筑式样却承载着各个民族不同的精神内涵品质。就中国的建筑构造体系而言,大都以木结构为基础搭建而成。中国的木构架建筑大致分为三大类,即抬梁式、穿斗式和抬梁穿斗组合式。中国古代传统建筑的柱与梁负载着建筑主要的承重力,故而有“墙倒房不倒”之说。为了缓解梁枋与立柱之间的径向剪力,短横木便孕育而出,而这也就是所谓的“替木”。随着人类文明的变迁,替木从北魏时期的初见端倪到宋代的质朴简约,再到明清代的精究细雕,广泛使用,它作为一种建筑构件,在造型、色彩、雕刻和艺术装饰上已然得到了不断的丰富和发展。

1 何以为之雀替

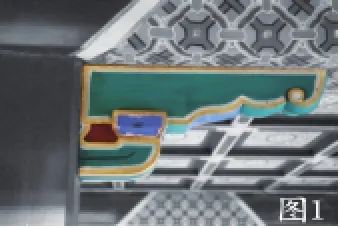

雀替(如图1),亦称“角替”、“撑拱”,作为一种在木构架建筑中不可或缺的建筑构件,它位于建筑立柱与梁枋相交处,其作用是加强梁枋间的径向荷载力,同时亦可减缓木柱间梁枋纵跨度的应力,从而强化了梁枋的抗弯性能,避免了梁枋因垂向荷载过大而导致的柱梁纵向上的倾斜变形。由于其体型较小,又是以立柱为轴心左右对称式地依附其上,像一对展翅正欲飞翔,联想到雀替在整个建筑大家族中类似于鸟类中体型较小者的雀,故而在清工部《工程做法》中将其以“雀替”命名之[1]。

2 雀替之形与式

2.1 形之精巧

雀替是木作中替木种类之一,虽其所拥有的造型式样、色彩构图、装饰纹样会因历史、地域、民俗的相左而产生不同的艺术表现效果,但大致上其类别可概括为大雀替、小雀替、通雀替、骑马雀替和花牙子五种样式。从结构造型上来说,大雀替并非指雀替的形体庞大,而是指左右替木连为一体,并于两旁架接立柱的形式。该种雀替工艺繁复,制作精细,色彩图案对比鲜明;而其外轮廓式样多以大角梁三瓣头和蝉肚为主。较之于一般雀替而言,大雀替添加了诸如云墩、麻叶头、云幅、花板等装饰性较强的结构构件,由于其形制通透庄严,因此也多用于牌楼、皇宫等“官式”风格的建筑中[2]。而小雀替则因其尺寸短小,制作略显简单,在江南尤其是徽式建筑中非常流行,通常作为一种建筑室内装饰性构件被用于廊、坊、轩等建筑小品中梁枋间的点缀性修饰[3]。在装饰工艺上多以卷草、棂格等纹饰雕刻其上,因受其体量小的限制,池心中的纹案亦就简洁明了。

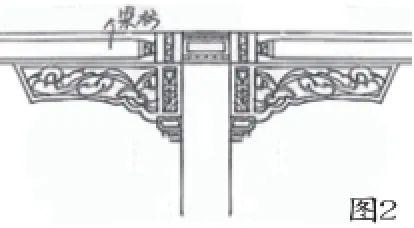

通雀替,顾名思义,相通连之雀替,即左右替木相连,合二为一。单从其形态上来看,此种雀替的做法可追根溯源至大雀替的章法,但区别在于通雀替是夹在两立柱间,其最上端边线与柱顶面平行而构,因而此种雀替在单位明间间的位置也就相对较低,一般常见于宗教、皇室建筑明间中骑门梁与立柱间,装饰绚丽,雕刻细致。相对而言,骑马雀替多用于两柱跨度较窄处,于垂花门造型处常见之,在满足装饰功能的同时亦达到减缓结构力度的功能要求。而这较之前述诸雀替,它属于一种纯装饰性的三角形建筑构件,以棂条纹拼贴或以如意莲花、卷草等传统古典植物纹饰进行镂空雕刻,细腻精致。相仿于此,在明清家具椅凳、床榻腿脚转折处中此种构件亦是常见(如图4)。

2.2 式之规整

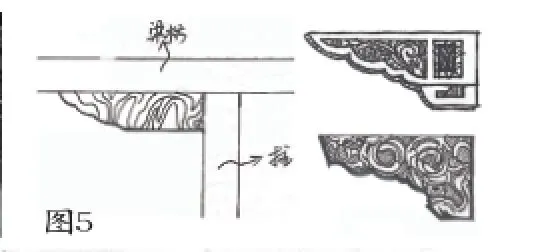

从图5中可以看出,宋元时期的雀替仅仅是作为建筑构件依附在立柱与梁枋的垂直相交空间中,着重突出其实用性功能;而明清时期的雀替显然装饰性审美功能更为强调。综观雀替的历史发展而言,其装饰造型语言都以三角形为基石,这从建筑结构上来说是结构承重受力的最佳模式。相比较而言,明清时期的绰幕造型多以蝉肚型为主,开始注重视觉化的符号语义,而清朝其雀替的装饰纹饰更趋于华丽,甚至将原有的升斗造型变形为装饰纹理符号,在一定程度上更强化了其本体符号的象征语义(如图6)。

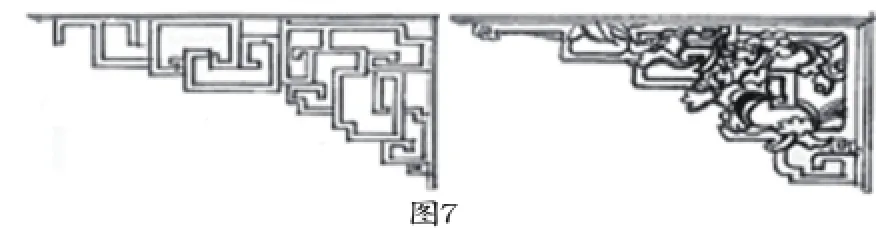

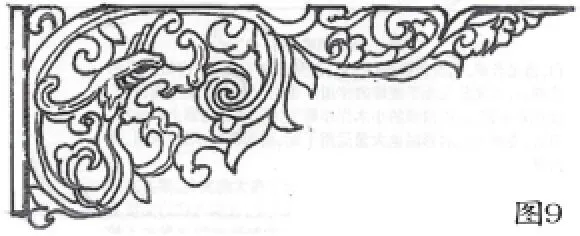

在雀替类别中值得一提的是花牙子。该结构造型由于其装饰性符号语义浓烈被广泛用于明清时期的家具构架中,而其本身的装饰纹饰亦随着不同朝代的审美需求做出了不同的肌理处理。较之于明朝简洁流畅的造型线条感而言,清朝的造型纹饰词藻更趋于富丽堂皇,几近于浮夸(如图7)。一般而言,花牙子的造型纹饰大致有回字纹、卷草纹、蔓草回字纹、穿枝纹、棂格纹及草龙纹等指示性符号化纹饰样式[3]。直白地说,这些传统建筑装饰纹饰均是源自于中国传统文脉,每一种纹饰语言都是一种表象化的抽象符号意识形态,而正是这种符号化的装饰意识形态语言使得雀替的符号化形式更加鲜明与独特。

3 雀替之符号化视觉语汇

从宋元时期梢头绰幕造型的朴素,到明朝卷草纹饰的匀称流畅,再到清朝纹饰的浮夸繁缛,雀替作为减载柱与梁枋间荷载力的一种建筑构件,俨然已随着时间的推移从伊始的建筑承重构件演变成一种纯装饰性的视觉化建筑符号语言。而形式层面的多样性与内容层面的复杂性必然导致建筑符号的多意性和认识上的不定性[4]。

■图1 阅江楼室内梁柱间雀替

■图2 通雀替示意图

■图3 卷草纹式花牙

■图4 地屏腿部转角处装饰

■图5 雀替演变图(宋→清朝)

■图6 南普陀寺轩梁处雀替

■图7 不同纹饰的花牙子造型

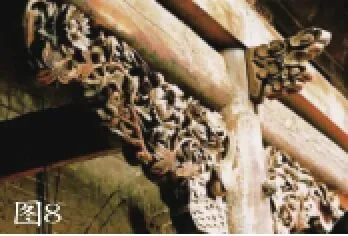

■图8 江南民居透雕雀替样式

■图9 草龙纹式花牙子

建筑的功能形态是以建筑语言的形式因素得以表现,是一种表层结构;而其深层架构则是其功能感知的确定。纵观各类雀替的形式,从符号化视觉语言上来看,它都是一种类似于直角三角形或等边直角三角形的形态出现在建筑的立柱间,而这使得单位明间间的立面构图从二维视觉平面上达到很好的视觉平衡感与协调性。众所周知,中国的传统建筑多以木结构建造,从视觉美感上而言,即为横线与竖线的垂直相交与累叠,单调划一,缺乏固有的生气;而雀替的添置使得建筑视觉线条趋于多变,增强了单位建筑隔间本身的体量感。一般而言,雀替大多以卷草,花瓣等植物或蕴含祥瑞之气的动物来装饰其池心,边缘附有1-2公分左右的金色镶边或老金线贴金,下端以小斗拱镶贴支撑,升斗设为青、绿色。池心的雕刻纹式除了上述纹饰外,还多运用古董、人物、祥云与棂格纹相结合,而在一些商贾大家民宅中亦是出现了博古雀替样式,用棂格纹与古瓶、古琴、棋盘等古董雅趣题材相结合,体现出了文人墨客般的悠闲心境。

在雀替这一微小的建筑构件中,符号化的视觉语言充斥其里:卷草叶、植物造型等表达直观生动的像似性符号;雕琢细致的纹饰,艳丽的色彩形成引导观者接受并强化其符号文本信息语义的指示性符号。任何视觉化的装饰语言在一定程度上都可是某种符号,但符号本身并不会单独出现,它总是会与其他符号形成组合,并以一种表达性符号链信息源的集合形式出现,而雀替的视觉化语言正是通过诸如卷草、如意莲等植物以及白象、龙凤等瑞兽像似性纹饰符号源链接成为传播性的符号信息文本,将其艺术性的符号化功能感知通过其本体符号文本及受众记忆象征结构的表象符号源代码,使接受者(即受众)形成相应的对应符号源信息和审美感知。如果说木结构构造是中国传统建筑的标志,那么雀替以其三角形空间的组织方式和池心各样式符号化纹饰源文本构成了中国民族历史文脉独特的视觉语汇。从符号学角度来说,卷草叶、如意莲花等植物纹饰本身仅是一个个单独的对象文本,但通过象形与比拟、对比与协调、雕刻等装饰造型手段与工程技艺的信息源储备与锻造,使得雀替在二维平面纹式上产生了三维空间的符号化信息延展,形成了具有中国化的独特视觉符号内涵语义。

4 结论

中国的木结构建筑以其大小木作的独特建筑结构构件在世界建筑体系中独树一帜,而笔者认为,雀替作为木作结构体系中的一员,同样也以其新颖别致的微符号化的造型纹饰吸引着世人及研究者的目光。造型符号作为一种表象符号,不仅具有认知功能,而且也以它的形象特征和意义蕴含而具有审美感知功能[5]。而雀替审美功能效应的发挥,正是在造型形象的感受和意义领悟中完成的,每一个单体微符号构成了具有一定含义和相互联系的符号序列,因而雀替的造型语言也就具有了系统性。如果说雀替本身是符号语汇的传播媒介,那么材质的选用,色彩的搭配,纹饰主题的雕工技艺以及其与建筑空间的体量感受等则是传达给被表征对象(即符号信息的接受者)的语言解释载体,这些语言解释载体正是通过特定的图像符号、指示符号、规约符号将建筑文本信息和视觉文本信息主动地传播给受众,使得受众能动性地对建筑构架、室内外装饰、风格流派等作出符合自身主观情境的审美感知变换,而雀替的装饰纹饰与式样审美标准也正是在不断地评判与修正过程中得到了最终的定型。

诚然,雀替从建筑结构构件向装饰构件的演变印证了中国传统建筑的发展历程,但随着现代社会步入信息化的全新时代,符号的解释场域亦是大量外来的“西化”文脉与文化符号语义正逐渐腐蚀着中华本民族的传统文化符号。在当今符号化的消费社会中,所有消费行为的重点都逐渐转为体现自己精神需求而非物质需求的趋势下(即符号化消费行为)[6],其间外来文化难免又会与本土的民族文化发生冲突和碰撞,而这又会引发人们的文化不适应和对民族文化缺失的担忧[7]。毋庸置疑,外来文化给严谨、固执、儒雅的中国传统文化带来了丰富的创新力与开放的理念意识,但一味追求“舶来”文化符号的外化语义导致对本土文化符号认知与感知的没落与淡视,笔者认为这是对中国传统文脉符号的戏谑。具体来说,替木池心中麻叶头的植物造型装饰纹饰在历代工程制作中均有其固有的模式,但在如今的建筑装饰工程中,施工方为了在最短的工期内达到最大程度的外在装饰表现效果,将原本的麻叶头造型和色彩进行肆意篡改导致其变成“四不像”的视觉化符号噪音,诸如此类的符号语义性破坏进一步加剧了当今符号源码的混乱与模糊化。侯幼彬教授在《读建筑》中说道“在长期封闭形态所积淀的深厚的民族意识和顽固的传统惰性中,因遭受被动的开放,社会意识中会残存着民族自卑和崇洋心理的历史印记。”[8]因此,只有对像雀替一样的传统建筑微符号语汇有其充分的内化与固有,才能在现今符号化的信息时代中把握主次、稳步创新,破除盲目行为,为中国传统建筑以符号化的视觉语言可持续性地向世界传播进一步提速与深化。

(责任编辑:贺 辉)

[1]楼庆西编著.雕梁画栋[M].北京:清华大学出版社,2011,4.

[2]高阳编著.中国传统建筑装饰[M].天津:百花文艺出版社,2009,4.

[3]韩昌凯编著.雀替•拱眼壁[M].北京:中国建筑工业出版社,2010,10.

[4]章迎尔.符号理论与建筑的符号性[J].同济大学学报(社会科学版),2000.(6):6-15.

[5]蒋煜.张乘风.高迪符号化设计意思形态的批评性分析[J].家具与室内装饰.2013,(7):22-23.

[6]窦乐.陈于书.中国家具的符号化消费行为研究综述[J].家具与室内装饰.2014,(1):82-83.

[7]聂向东.本土文化与外来文化的和谐——从中国天主教神哲学院等工程设计谈起[C].中国建筑学会2007年学术年会论文集.北京:中国建筑工业出版社.2007. (10):421-434.

[8]侯幼彬编著.读建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2012,6.

The Micro-Symbolic Architectural Unit Vocabulary Explore of QueTi

Jiang Yu1& Zhang Chengfeng2& Yu Jihong3

雀替作为中国传统建筑木作构件之一,从最初的承重建筑构件到清朝时期的纯装饰性欣赏构件,其在历史长河的洗涤中不断受到地域风俗、时代背景的影响。本文从符构学的角度对雀替微符号化建筑语汇的造型、装饰等方面进行评析,总结并分析当今中国传统建筑微符号语汇以及中国传统文脉符号信息乱码的现状。

雀替;微符号;建筑装饰

VQueTi,as one of the traditional Chinese style wood components , load-bearing building components from the initial to the Qing Dynasty appreciate purely decorative elements , which is in the long history of washing constantly being regional custom , historical background.In this paper, from the Angle of symbolic constitution to learn finches symbolic building vocabulary for Microsymbolic, decoration and other facets to summarize the current Chinese traditional architectural symbol vocabulary and the present situation of the Chinese traditional context symbol information garbled.

QueTi; Micro-symbolic; Architectural Ornament

TS664.01;TU238

A

1006-8260(2014)05-0022-02

2012江苏省高校哲学社会科学研究基金项目(编号:2012SJB760022)