口腔刺激和非营养性吸吮对早产儿经口喂养表现的干预效果

2014-01-23吕天婵张玉侠胡晓静王玥珏

吕天婵 ,张玉侠 ,胡晓静 ,曹 云 ,任 平 ,王玥珏

(复旦大学附属儿科医院 a.新生儿科;b.护理部,上海 201102)

充足均衡的营养供给是决定早产儿存活与否的关键因素之一,尽管肠外营养和管饲能够满足早产儿早期营养需求,但是作为非生理的喂养方法,会导致消化系统局部或全部功能刺激的减少,从而出现各种不良反应。因此,安全有效的全经口喂养能力是早产儿喂养的最终目标[1]。早产儿的大脑发育不成熟,各种神经反射未完善,这一特征在经口喂养方面表现尤为突出,容易出现吸吮吞咽功能障碍、吸吮—吞咽—呼吸失调、行为状态组织能力下降等,导致经口喂养困难,进而影响喂养表现,延长住院时间[2]。国内外已有大量研究显示:口腔运动干预能够改善早产儿的喂养表现,加快喂养进程[3-4]。口腔运动干预包括非营养性吸吮和/或口腔刺激。非营养性吸吮能够促进吸吮吞咽反射,促进从管饲过渡到经口喂养;喂养前进行口腔刺激对于恢复口腔反射,增加喂养时奶量摄入有积极影响;两者联合使用能够加速从管饲喂养向全口腔喂养过渡,同时能够增加喂养效率,能够有助于吸吮模式的成熟[5],但是这种联合使用是否比两者的单独使用更有效果,还没有研究进行探讨。因此本研究旨在比较非营养性吸吮、口腔刺激以及两者联合使用对早产儿经口喂养表现的影响,从而找到更有利于促进经口喂养的口腔运动方案。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择上海市某三级甲等儿科医院新生儿重症监护室2012年5—10月出生胎龄<34周的早产儿为研究对象,参照文献[6],按照多样本均数比较的样本量估计公式[7],加上20%样本流失率,计算出干预组和对照组各需35例。入选标准:早产儿,出生体质量<2 500 g,胎龄<34周;接受全管饲喂养;生命体征稳定;无严重并发症。排除标准:神经并发症(如脑室内出血Ⅲ~Ⅳ级,室周白质软化等);先天性疾病(如染色体或基因异常、神经系统畸形、复杂的先天性心脏病、先天性消化道畸形、支气管肺发育不良);重度窒息;严重感染;严重的小于胎龄儿;其他严重合并症(如坏死性小肠结肠炎等)。分组方法为简单随机化,按照预计样本量进行编号(1~140),在Excel中利用随机数发生器产生140个随机数,将第1—第35随机数字分为非营养性吸吮组,第36—第70随机数字分为口腔刺激组,第71—第105随机数字分为非营养性吸吮和口腔刺激联合使用组,第106—第140随机数字分为对照组,选定随机数字和组别按照随机数字从小到大排列,然后按照编号将对象分配到相应的组别中。将分配序列放入按顺序密封的信封内,符合纳入标准的研究对象签署知情同意书之后,研究者打开信封,记录组别。本研究共纳入140例早产儿,共流失18例。其中有8例因放弃治疗退出研究,3例患有先天性心脏病(转科治疗),1例患有眼部疾病(转院治疗),3例因发生坏死性小肠结肠炎,3例因发生支气管肺发育不良而退出研究。最终共122例完成研究,其中非营养性吸吮组为28例,口腔刺激组为29例,两者联合使用组为33例,对照组为32例。4组患儿出生胎龄、体质量、性别、出生1 min和5 min Apgar评分、机械通气时间比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 4组早产儿一般情况的比较

1.2 方法

1.2.1 干预方法 早产儿开奶后即进行干预,若早产儿需要辅助通气,则在辅助通气撤除48 h后进行干预,直至早产儿达到完全经口喂养结束。在开始干预前30 min避免接受其他操作,如抽血、眼底检查等。在干预过程中密切监测早产儿的心率、经皮血氧饱和度、血压等,早产儿若出现医学上不稳定或/和发生血氧饱和度下降、窒息、心动过缓等停止干预,4组具体操作方法如下。(1)非营养性吸吮组:在管饲喂养前、喂养后,给予早产儿吸吮无孔橡皮安慰奶嘴,每次共计 15 min,7~8次/d,非营养性吸吮的操作由4名NICU护理小组长实施,统一培训非营养性吸吮的干预方法,采用统一规格的安慰奶嘴,由专人负责消毒。(2)口腔刺激组:在管饲喂养前15~20 min,进行口腔刺激,1次/d,共 12 min,通过对脸颊、嘴唇、牙龈、脸颊内侧、舌头等的刺激,提高早产儿面颊部肌肉的运动范围和张力,改善唇部的闭合功能,提高舌头的运动范围,进而改善其吞咽和吸吮能力,具体步骤参照本研究团队前期研究所述方案[8]。(3)两者联合使用组:在管饲喂养前15~20 min,进行12 min的口腔刺激和3 min的非营养性吸吮。口腔刺激操作步骤与上述口腔刺激组相同,口腔刺激组以及两者联合使用组的干预由研究者本人严格按照既定操作步骤进行。(4)对照组:早产儿接受NICU常规护理,包括喂养时的口腔支持和体位支持等,但不接受任何口腔运动干预措施。

1.2.2 评价指标 比较4组早产儿喂养过渡时间和喂养表现。(1)过渡时间:计算从开始经口喂养到达全经口喂养所需要的时间。本研究将开始经口喂养定义为首次经口奶瓶喂养(≥5 mL/次),完全经口喂养定义为经口喂养奶量120 mL/(kg·d),且无需管饲达48 h。(2)喂养表现:观察早产儿开始经口喂养和完全经口喂养这2个时间点的喂养表现,包括喂养效率(即每分钟经口奶量=经口喂养总奶量÷所用时间)、喂养成效(进食初5 min摄入奶量占医嘱奶量的比例)和摄入奶量比(单次经口摄入奶量占医嘱奶量的比例)。

1.2.3 统计学方法 采用SPSS 16.0对数据进行分析,正态分布的定量资料采用均数±标准差表示,非正态分布定量资料用频数、构成比进行描述,正态分布定量资料采用方差分析进行多组比较,两两比较采用LSD最小差异法,非正态分布定量资料组间差异用秩和检验,分类资料比较用卡方检验,采用重复测量方差分析比较4组喂养表现之间的差异,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 4组早产儿喂养过渡时间的比较 本研究采用重复测量方差分析非营养性吸吮与口腔刺激之间的交互作用,结果显示两者之间无交互作用,故单独分析2种干预方法的效应,同时将出生胎龄和体质量作为协变量进行分析。采用协方差分析的方法,比较4组早产儿的过渡时间。结果显示非营养性吸吮组过渡时间为 (10.00±5.12)d,口腔刺激组过渡时间(10.24±5.15)d,两者联合使用组过渡时间为(8.88±4.12)d,与对照组过渡时间(14.75±6.87)d 相比,另 3组从开始经口喂养过渡到完全经口喂养的时间明显缩短(P<0.05)。

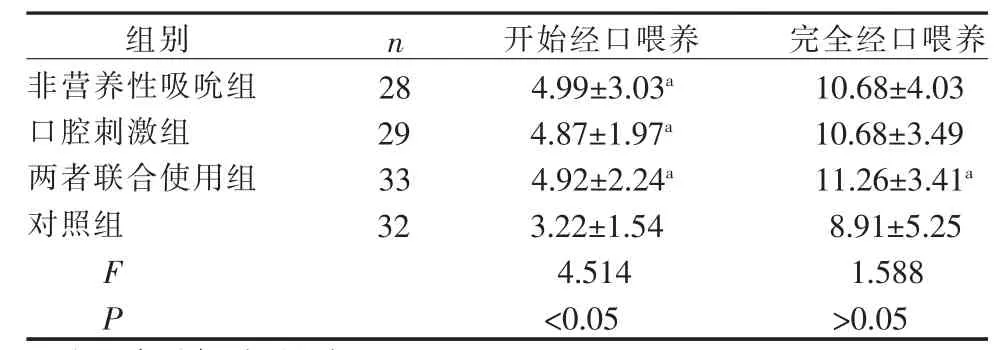

2.2 4组早产儿喂养效率的比较 开始经口喂养时,非营养性吸吮组、口腔刺激组和两者联合使用组之间喂养效率差异无统计学意义(P>0.05),但均高于对照组(P<0.05);达到完全经口喂养时,两者联合使用组早产儿喂养效率高于对照组(P<0.05),其他3组喂养效率差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 4组早产儿喂养效率的比较(±S,mL/min)

表2 4组早产儿喂养效率的比较(±S,mL/min)

注:a表示与对照组相比 P<0.05

组别 n 开始经口喂养 完全经口喂养非营养性吸吮组 28 4.99±3.03a 10.68±4.03口腔刺激组 29 4.87±1.97a 10.68±3.49两者联合使用组 33 4.92±2.24a 11.26±3.41a对照组 32 3.22±1.54 8.91±5.25 F 4.514 1.588 P<0.05 >0.05

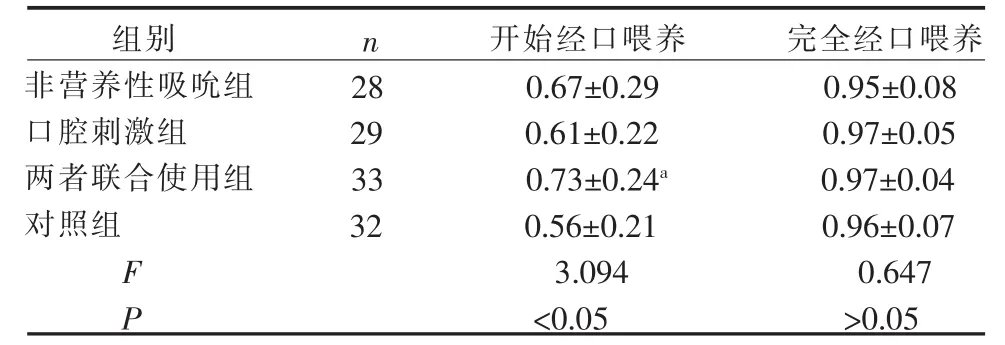

2.3 4组早产儿喂养成效的比较 开始经口喂养时两者联合使用组的喂养成效高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),其他3组与对照组的差异无统计学意义(P>0.05);达到完全经口喂养时,4组早产儿的喂养成效差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 4组早产儿喂养成效的比较(±S,%)

表3 4组早产儿喂养成效的比较(±S,%)

注:a表示与对照组相比 P<0.05

组别 n 开始经口喂养 完全经口喂养非营养性吸吮组 28 0.67±0.29 0.95±0.08口腔刺激组 29 0.61±0.22 0.97±0.05两者联合使用组 33 0.73±0.24a 0.97±0.04对照组 32 0.56±0.21 0.96±0.07 F 3.094 0.647 P<0.05 >0.05

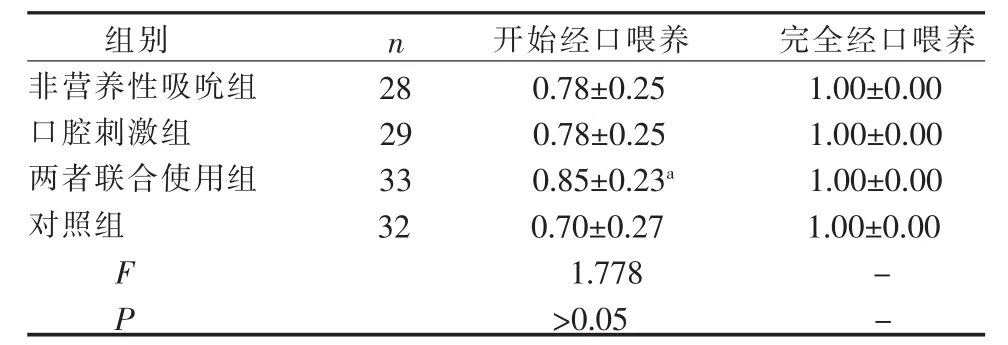

2.4 4组早产儿摄入奶量比的比较 开始经口喂养时两者联合使用组的摄入奶量比高于对照组,差具有统计学意义(P<0.05),其他3组差异无统计学意义(P>0.05);达到完全经口喂养时,4组早产儿的摄入奶量比差异均无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 4组早产儿摄入奶量比的比较(±S,%)

表4 4组早产儿摄入奶量比的比较(±S,%)

注:a表示与对照组相比 P<0.05

组别 n 开始经口喂养 完全经口喂养非营养性吸吮组 28 0.78±0.25 1.00±0.00口腔刺激组 29 0.78±0.25 1.00±0.00两者联合使用组 33 0.85±0.23a 1.00±0.00对照组 32 0.70±0.27 1.00±0.00 F 1.778 -P>0.05 -

3 讨论

3.1 口腔运动干预对早产儿喂养过渡时间的影响

从开始经口喂养转换到完全经口喂养,即为过渡时间。在本研究中,非营养性吸吮组过渡时间较对照组少了4.7 d,这也进一步证实了Bernbaum[9]、Sehgal等[10]的观点,即非营养性吸吮能够明显缩短从管饲喂养过渡到完全经口喂养所需要的时间。非营养性吸吮能够减少喂养过程中的行为状态的变化,使早产儿具有适宜的神经组织能力,从而保证其更好地完成吸吮—吞咽—呼吸的协调[11]。本研究中口腔刺激组早产儿的过渡时间比对照组少了4.5 d,这与Boiron等[12]的观点相同,即对口腔进行刺激能够有效的缩短从开始经口喂养到完全经口喂养所需要的时间。本研究中两者联合使用组的过渡时间比对照组提前了 5.8 d,这与 Rocha[13]、Fucile 等[14]的研究结果相同。因此本研究进一步证实了口腔运动干预对早产儿喂养进程推进的积极作用。

3.2 口腔运动干预对提高早产儿喂养时喂养效率的影响

3.2.1 非营养性吸吮对提高早产儿经口喂养时喂养效率的影响 本研究结果显示非营养性吸吮组在开始经口喂养时的喂养效率明显高于对照组,但是在达到完全经口喂养时,非营养性吸吮组的喂养效率和对照组没有明显差别,这与Sehgal等[10]的研究结果不同,可能与其采用的达到完全经口喂养的标准不同有关。国外研究[15]从开始经口喂养到完全经口喂养的推进策略更侧重的是每日完全经口喂养频次的增加,即开始经口喂养初每日频次应少于4次,循序渐进的增加喂养频次,而国内早产儿开始经口喂养之后在每次喂奶时往往根据医嘱采用先口服后鼻饲的喂养方法,直至其达到完全经口喂养。但是这种策略可能不会考虑到早产儿的疲劳程度,尤其在开始经口喂养初期,这种疲劳程度可能更甚,通过医护人员人为地控制其经口喂养的次数,可能会更有助于改善喂养表现。但是也有研究指出,非营养性吸吮对于早产儿喂养效率没有明显积极作用,并不能增加经口奶摄入量[16],这可能是由于各个研究非营养性吸吮使用的频率和时间不同。

3.2.2 口腔刺激对提高早产儿经口喂养时喂养效率的影响 本研究中口腔刺激组在开始经口喂养时的喂养效率明显高于对照组,但在完全经口喂养时,两组的喂养效率无明显差别。这与Leonard[3]、Rendon等[17]的研究结果相同,喂养前进行口腔刺激有助于恢复口腔反射,增加吸吮速率。国外有研究通过新生儿口腔运动评估量表 (Neonatal Oral Motor Assessment Scale,NOMAS)来对早产儿的吸吮模式进行评估,解释口腔运动干预方案的内在机制。接受口腔刺激的早产儿在NOMAS子项目下的非营养性吸吮部分得分更高[18],在口腔刺激实施过程中,早产儿经NOMAS评定的分数明显改变[19]。早产儿在管饲喂养期间接受口腔刺激,其非营养性吸吮和吸吮动作明显增加[12],这可能由于在口周、口部区域存在高密度的感觉接收器有关,口腔刺激能够对这些感受器产生作用,再通过中央模式发生器起到相应的调控功能[20]。这也提示,临床如果能在关注喂养进程和喂养表现的基础上进行吸吮模式或者吸吮技能的测定,能够更进一步理解口腔运动干预改善早产儿经口喂养的机制。

3.2.3 非营养性吸吮与口腔刺激联合使用对提高早产儿经口喂养时喂养效率的影响 本研究结果显示:两者联合使用组在开始经口喂养时的喂养效率明显高于对照组。这也进一步证实了Fucile等[21]以及本研究团队之前的研究结果[8],即非营养性吸吮和口腔刺激联合使用能够增加早产儿的喂养效率。口腔刺激,作为口腔运动干预方案的第1部分,能够加强足够的吸吮所需要的肌肉力量,而非营养性吸吮,作为口腔运动干预方案的第2部分,能够增加早产儿的持续力,使更多的神经肌肉更有效的动用。

3.3 口腔运动干预对提高早产儿喂养成效的影响

喂养成效是指喂养初5 min摄入的奶量占医嘱奶量的比例,此时的疲劳程度最小,反应了早产儿实际口腔运动能力。在本研究中,与对照组相比,非营养性吸吮组和口腔刺激组在开始经口喂养和完全经口喂养时的喂养成效均无明显差异,这与Gaebler等[18]的研究结果类似,其在开始喂养前进行口腔刺激虽然能够增加喂养初5 min摄入的奶量,但是差异并不具有统计学意义。两者联合使用组早产儿在开始经口喂养时的喂养成效明显高于对照组,这与Fucile等[21]研究结果相似,联合使用有助于口腔部肌肉骨骼系统的神经运动发展,同时能够改善营养性吸吮的模式,增加吸吮压力[22]。在完全经口喂养时,两者联合使用组的喂养成效并没有高于对照组,随着早产儿吸吮经历的增多和成熟度的提高,喂养效率的增加[21],在达到完全经口喂养时,其喂养初5 min的摄入奶量已无明显差异。

3.4 口腔运动干预对提高早产儿摄入奶量比的影响 摄入奶量比是指一定时间内经口摄入奶量占医嘱奶量的比例,是衡量早产儿口腔运动功能和耐力状况的指标之一。虽然不能直接与口腔运动功能相联系,但是影响早产儿总体喂养表现,可综合反映口腔运动能力和总体耐力水平。本研究中,非营养性吸吮组、口腔刺激组早产儿在开始经口喂养和完全经口喂养这2个时间点上的摄入奶量比与对照组相比没有明显差别,但是两者联合使用组早产儿在开始经口喂养时的摄入奶量比在4组中是最高的,差异无统计学意义可能与样本量有关,有待今后再加大样本观察。Fucile等[14]研究认为口腔运动干预方案能够增加早产儿开始经口喂养时的摄入奶量比,即经口摄入奶量增多。

3.5 适用于早产儿的口腔运动干预方案需进一步探讨 口腔刺激和非营养性吸吮对早产儿的喂养效率有影响,但是对喂养成效和摄入奶量比没有影响的可能原因是:3个指标代表的是早产儿口腔功能的不同方面,两者的单独使用可能对持续力的作用更加明显,但是对口腔运动技能的效果不是很显著。而将两者联合使用,非营养性吸吮紧接在口腔刺激后进行,使干预更集中,效果可能更好,联合使用有助于某种特定吸吮技能的形成,如加速用于吐纳的肌肉的成熟以及舌头更有效的运动等[22]。本研究目的之一是探讨非营养性吸吮和口腔刺激这2种干预方案的联合使用是否优于两者的单独使用,在过渡时间上,两者联合使用组比其他2个干预组相对较小,在开始经口喂养这一时间点,两者联合使用组的喂养效率、喂养成效均优于其他2个干预组。本研究中联合使用组的干预时间仅为每次15 min,1次/d,而非营养性吸吮组是在经口喂养前、喂养后各给与安慰奶嘴5 min,7~8次/d,故可以预测如果将2种干预方式叠加使用可能会得出高于两者单独使用的效应,这也是在接下来的研究中可以继续探讨的问题。同时从本研究可以看出不同的干预方案所花费的时间不同,虽然非营养性吸吮能够起到和口腔刺激相同的作用,但是花费时间相对较长,可能会增加护士的工作负担,在临床推广上可能会存在一定的困难。

综上所述,口腔运动干预能够增加早产儿经口喂养效率,非营养性吸吮和口腔刺激联合使用能够有助于经口喂养时喂养成效的提高。

[1]彭文涛.早产儿经口喂养准备的临床研究[D].北京:北京协和医学院护理学院,2010.

[2]Comrie J D,Helm J M.Common Feeding Problems in the Intensive Care Nursery:Maturation,Organization,Evaluation,and Management Strategies[J].Semin Speech Lang,1997,18(3):239-261.

[3]Leonard E L,Trykowski L E,Kirkpatrick B V.Nutritive Sucking in High-Risk Neonates after Perioral Stimulation[J].Phys Ther,1980,60(3):299-302.

[4]Einarsson-Backes L M,Deitz J,Price R,et al.The Effect of Oral Support on Sucking Efficiency in Preterm Infants[J].Am J Occup Ther,1994,48(6):490-498.

[5]Arvedson J,Clark H,Lazarus C,et al.Evidence-Based Systematic Review: Effects of Oral Motor Interventions on Feeding and Swallowing in Preterm Infants[J].Am J Speech Lang Pathol,2010,19(4):321-340.

[6]Lau C,Sheena H R,Shulman R J,et al.Oral Feeding in Low Birth Weight Infants[J].J Pediatr,1997,130(4):561-569.

[7]陈 峰,金丕焕.医用统计方法[M].上海:复旦大学出版社,2009.

[8]吕天婵,张玉侠,胡晓静,等.早期口腔运动干预改善早产儿经口喂养的效果评价[J].中华护理杂志,2013,48(2):101-105.

[9]Bernbaum J C,Pereira G R,Watkins J B,et al.Nonnutritive Sucking during Gavage Feeding Enhances Growth and Maturation in Premature Infants[J].Pediatrics,1983,71(1):41-45.

[10]Sehgal S K,Prakash O,Gupta A,et al.Evaluation of Beneficial Effects of Nonnutritive Sucking in Preterm Infants[J].Indian Pediatr,1990,27(3):263-266.

[11]McCain G C.Promotion of Preterm Infant Nipple Feeding with Nonnutritive Sucking[J].J Pediatr Nurs,1995,10(1):3-8.

[12]Boiron M,Da Nobrega L,Roux S,et al.Effects of Oral Stimulation and Oral Support on Non-nutritive Sucking and Feeding Performance in Preterm Infants[J].Dev Med Child Neurol,2007,49(6):439-444.

[13]Rocha A D,Moreira M E,Pimenta H P,et al.A Randomized Study of the Efficacy of Sensory-motor-oral Stimulation and Non-nutritive Sucking in Very Low Birthweight Infant[J].Early Hum Dev,2007,83(6):385-388.

[14]Fucile S,Gisel E,Lau C.Oral Stimulation Accelerates the Transition from Tube to Oral Feeding in Preterm Infants[J].J Pediatr,2002,141(2):230-236.

[15]McCain G C,Gartside P S,Greenberg J M,et al.A Feeding Protocol for Healthy Preterm Infants that Shortens Time to Oral Feeding[J].J Pediatr,2001,139(3):374-379.

[16]De Curtis M,Mclntosh N,Ventura V,et al.Effect of Nonnutritive Sucking on Nutrient Retention in Preterm Infants[J].J Pediatr,1986,109(5):888-890.

[17]Rendon-Macias M E,Cruz-Perez L A,Mosco-Peralta M R,et al.Assessment of Sensorial Oral Stimulation in Infants with Suck Feeding Disabilities[J].Indian J Pediatr,1999,66(3):319-329.

[18]Gaebler C P,Hanzlik J R.The Effects of a Prefeeding Stimulation Program on Preterm Infants[J].Am J Occup Ther,1996,50(3):184-192.

[19]Case-Smith J.An Efficacy Study of Occupational Therapy with High-Risk Neonates[J].Am J of Occup Ther,1988,42(8):499-506.

[20]Trulsson M,Johansson R S.Orofacial Mechanoreceptors in Humans: Encoding Characteristics and Responses during Natural Orofacial Behaviors[J].Behav Brain Res,2002,135(1/2):27-33.

[21]Fucile S,Gisel E G,McFarland D H,et al.Oral and Nonoral Sensorimotor Interventions Enhance Oral Feeding Performance in Preterm Infants[J].Dev Med Child Neurol,2011,53(9):829-835.

[22]Fucile S,Gisel E G,Lau C.Effect of an Oral Stimulation Program on Sucking Skill Maturation of Preterm Infants[J].Dev Med Child Neurol,2005,47(3):158-162.