杀真菌素链霉菌变温发酵生产恩拉霉素的研究

2014-01-22潘春梅张晓静

■潘春梅 王 静 张晓静

(河南牧业经济学院生物工程系,河南郑州 450046)

恩拉霉素是由杀真菌素链霉菌(Streptomyces fun⁃gicidicus)发酵产生的多肽类动物专用抗生素,又名持久霉素、安来霉素。恩拉霉素是由包括13个不同种类的17个氨基酸分子和脂肪酸分子所组成的有机碱,其中氨基酸分子构成环状多肽结构,脂肪酸位于多肽结构末端[1]。恩拉霉素具有较高的稳定性,在制成颗粒料过程中非常稳定,与饲料混合后在室温下长期储藏效价下降甚微。恩拉霉素在肠道内不被降解,对革兰氏阳性菌具有较强的抑制和杀灭作用[2]。它的结构复杂,作用机制缺乏特异性,敏感菌几乎不对其产生耐药性,并且与其他类抗生素不易产生交叉耐药性[3]。在饲料中添加微量恩拉霉素能改变动物肠道内的微生物群落分布,有利于饲料营养成分的消化吸收,促进动物生长和提高饲料利用率,并且在畜禽体内残留量非常低[4]。恩拉霉素具有的这些良好特性,使其被世界上许多国家推荐作为抗菌促生长剂。

恩拉霉素于1966年由日本武田药品工业株式会社研发,Higashiide等[5]首次报道了从土壤样品中分离恩拉霉素发酵菌种Streptomyces fungicidicus No.B5477。1973年日本正式批准该药为抗生素饲料添加剂并应用至今。1993年我国农业部批准该药在我国注册,2005年国内生产企业与美国先灵葆雅动物保健品有限公司开始合作生产恩拉霉素预混剂。迄今为止,关于恩拉霉素的发酵生产在国内外鲜有文献报道,且有关变温发酵法生产恩拉霉素的研究未见报道。

本文利用Streptomyces fungicidicus L12为发酵菌株,研究不同温度对菌体生长、碳源消耗和恩拉霉素生成的影响,在此基础上利用正交试验设计法系统研究变温策略对菌株发酵生产恩拉霉素的影响,优化了变温发酵工艺,取得了有意义的结果。

1 材料与方法

1.1 菌种

杀真菌素链霉菌(Streptomyces fungicidicus)L12,由河南牧业经济学院保存。

1.2 培养基和培养方法

种子培养基(g/l):玉米粉30,葡萄糖15,大豆油5,氯化铵2,磷酸二氢钾0.3,硫酸镁4,消泡剂0.05。

发酵培养基(g/l):葡萄糖35,玉米粉45,玉米蛋白粉35,玉米浆15,氯化铵0.6,硫酸镁0.2,葵花油5,初始pH值7.1。

取一环斜面菌种接至摇瓶种子培养基中,30℃、转速230 r/min条件下培养,当摇瓶种子菌浓度大于20%(离心后体积分数)、pH值持续下降、发酵36~48 h、显微镜镜检菌丝为舒展网状时,将种子液按10%接种量接至发酵罐进行培养,通气比为1∶1,转速为500 r/min。

1.3 样品处理

移取15 ml提取液(甲醇∶水=7∶3、pH值3.0)于小烧杯中,用吸管准确加入2 ml充分摇匀的发酵液于上述小烧杯中,用0.2 mol/l盐酸调节至pH值3.0。将烧杯中混合液倒入25 ml比色管中,用提取液定容至刻度线,摇匀、超声20 min,摇匀,取10 ml倒入离心管中,4 000 r/min离心10 min。吸取上清液,用0.45 μm有机过滤膜过滤。

1.4 分析方法

1.4.1 恩拉霉素效价测定

采用HPLC法测定发酵液效价。流动相为0.05 mol/l的乙腈与磷酸二氢钠混合液,体积比为3∶7,用磷酸调pH值至4.5。采用色谱柱waters C18,流速为1.0 ml/min,进样量为20 μl,检测波长为267 nm,运行时间为20 min。

1.4.2 总糖含量测定

总糖含量采用菲林法进行分析测定[6]。

2 结果及讨论

2.1 温度对杀真菌素链霉菌L12的恩拉霉素发酵影响

温度影响微生物细胞的各种代谢过程,在抗生素发酵中,细胞生长和代谢产物的积累的温度往往是不一样的,例如:青霉素产生菌生长的最适温度是30℃,但产生青霉素的最适温度是24.7℃。在杀真菌素链霉菌发酵生产恩拉霉素过程中采取何种温度,取决于当时菌体生长与产物合成哪一个是主要方面。

本文系统研究了在恒温条件下杀真菌素链霉菌发酵过程中菌体生长量、总糖含量和恩拉霉素产量的变化情况,在50 L发酵罐上分批培养,温度分别控制在25、27、29、31 ℃和33 ℃,其结果如图1所示。

图1 发酵温度对杀真菌素链霉菌L12菌体生长、总糖含量和恩拉霉素产量的影响

由图1A可以看出,当温度过高(33℃)或者过低(25℃)时都会抑制杀真菌素链霉菌L12细胞的生长。25℃条件下,菌株的延迟期最长,在27~31℃温度范围内,菌株的生长速度随着温度的提高而增快,菌株生长的延迟期会缩短。当温度在31℃条件下,细胞生长量达到最大值26.8 g/l;由图1B可知,在测试温度范围内,菌株培养至30 h后,发酵液的总糖含量急剧下降。温度在27~31℃范围内时,发酵结束时发酵液中残糖含量较低,维持在13.8~16.4 g/l之间;由图1C可以看出,在25℃条件下培养,发酵液中恩拉霉素产量最低,这主要是由于在此低温下细胞生长受抑制,细胞的生物量过低所致。在27~31℃范围内,随着温度的升高,细胞生长速度加快,产物合成速度也随之加快。当温度控制在相对较低水平(27℃)培养时,虽然恩拉霉素合成速度比29℃和31℃培养时低,但是其持续时间长,最终的恩拉霉素产量最大,达到5 915 U/ml。

2.2 变温发酵工艺条件优化

由图1的试验结果分析可以看出,如果采用变温培养的控制策略,在发酵前期通过适当提高发酵温度以增加细胞量,在发酵中后期适当降低发酵温度以维持较高的恩拉霉素发酵水平,有可能会大幅度提高恩拉霉素的发酵产量。

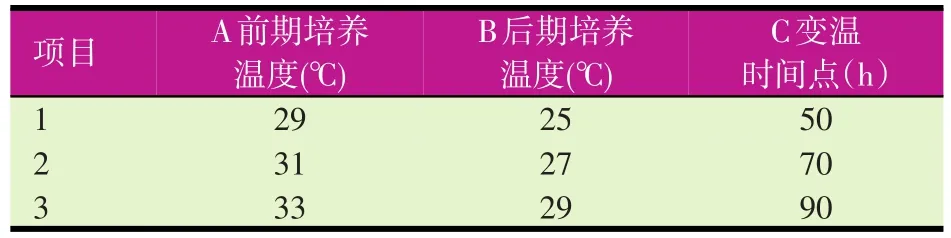

对于变温发酵控制而言,选择合适的前期培养温度、后期培养温度和变温时间点是最为关键的。为了优化杀真菌素链霉菌L12变温发酵生产恩拉霉素的最佳工艺参数,本文按照L9(34)正交表设计了三因素三水平的正交试验,因素水平及试验设计见表1,正交试验的结果及直观分析见表2。

表1 恩拉霉素生产变温发酵条件试验因素水平

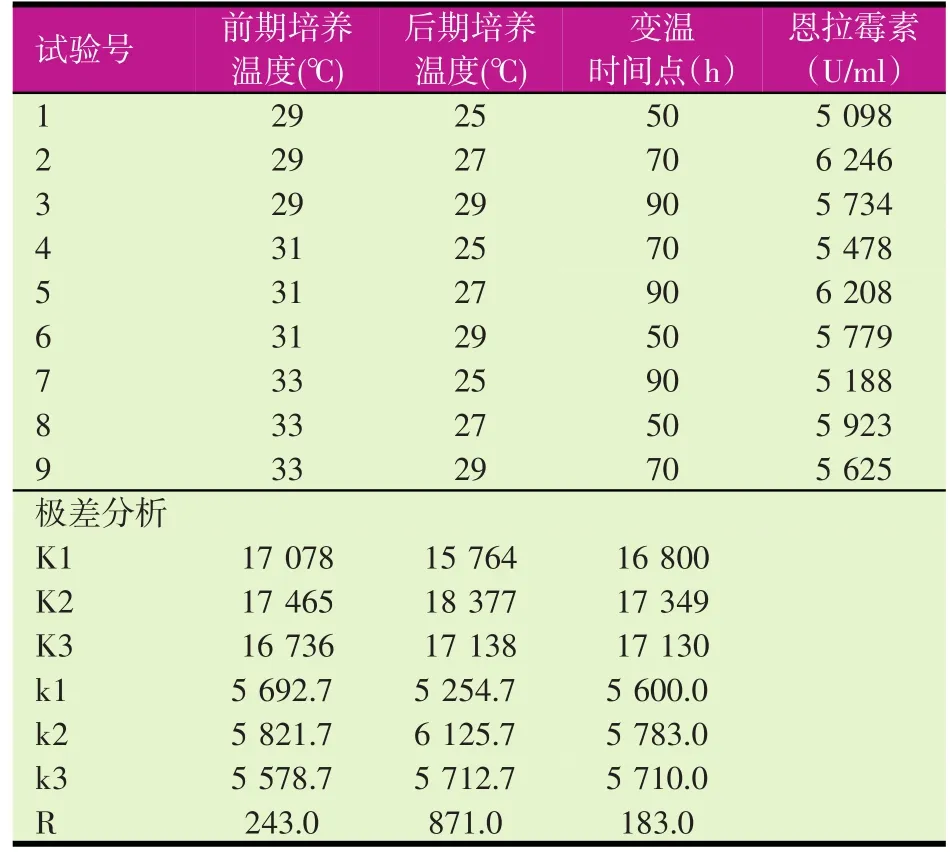

表2正交试验结果和直观分析可以看出,前期培养温度(A)、后期培养温度(B)和变温时间点(C)均对恩拉霉素的发酵有显著影响。因素的水平变动时,试验指标的变动越大,即该因素对试验指标的影响越大,从而可按极差的大小决定因素的主次顺序。比较三个因素的极差R值:B>A>C,这说明后期培养温度是影响恩拉霉素产量的最重要的因素,前期培养温度A次之,变温时间点C最次。由直观分析可知,本试验考察的三个因素的最佳水平均在考察的范围内,当以恩拉霉素产量为指标时,最优的变温发酵工艺条件为B2C2A2,即前期培养温度31℃、后期培养温度27℃,变温时间点70 h的条件下恩拉霉素产量达最大。

表2 恩拉霉素变温发酵正交试验的结果与直观分析

2.3 变温发酵控制策略的验证

通过正交试验,确定最优的变温发酵条件为:先在31℃培养70 h,然后降低温度至27℃培养至发酵结束。采用优化的变温条件进行杀真菌素链霉菌L12的恩拉霉素发酵验证试验,恩拉霉素产量达到了6 687 U/ml,与优化前相比较,恩拉霉素产量提高了13%。

3 结论

在发酵过程中,采用变温控制模式,即0~70 h发酵温度为31℃,70 h后发酵温度降为27℃培养至发酵结束。这种变温发酵有利于菌体正常生长代谢,从而促进恩拉霉素的合成,恩拉霉素产量最高达到6 687 U/ml,与优化前相比较,恩拉霉素产量提高了13%。