“主题探究式”试卷分析课的教学尝试与思考

2014-01-14边碗红

边碗红

(浙江省诸暨市牌头中学, 浙江 绍兴 311825)

“主题探究式”试卷分析课的教学尝试与思考

边碗红

(浙江省诸暨市牌头中学, 浙江 绍兴 311825)

一、当前试卷分析课存在的主要问题

从学生来看:由于疲于做卷,当教师把批改过的试卷再一次发到学生手中时,很多学生可能早就从心底里放弃了重新接受分析和思考的意愿,认为这类课把正确答案抄写到试卷上就大功告成。倘若教师能换一个角度或者换一种形式加以呈现,学生有可能再次进入思考,从而构建一个较好的课堂交流渠道,把试卷中出现的问题得以真正解决。

从教师来看:由于教师工作多,任务重,还有些教师急功近利,只看重分数。因此不少教师懒于分析试卷,带来的不良后果是十分严重的。

由此可见,当前试卷分析课质量不高的主要原因还在于教师,因此教师有必要对试卷分析课作一些改变或创新,摸索出有利于提高课堂实效的试卷分析模式。

二、“主题探究式”试卷分析课的教学操作

1.试卷探究主题的确立

首先教师通过出卷向学生抛出考点,再通过自主做卷了解试题的实际难度和做题障碍,然后预测学生可能会出现的问题或达到的效果,接下来通过改卷得到真实的反馈信息,然后综合试卷的整体情况,确立一个探究分析的主题。这个主题可以围绕一道题、一张试卷甚至几张试卷,内容应根据教学需要自由决定,可以突出某几个集中错误、地理高频考点,也可以展示地理常规思维、重要方法,或者是试卷命题亮点的分析,学生答案的优点展示和个性问题的解决等。总之,试卷分析课要突出一个主题,利用一个或几个课时,重在解决某个阶段学生难以解决的一些问题。

2.试卷分析内容的整合

传统的试卷分析往往按试卷原编排从第一道题开始讲,讲到哪算到哪,这样一般不能激起学生听课时的新鲜感和听课的专注度,分析内容没有侧重点,也没有针对性。教师最好根据试卷情况和教学需要重新安排,确立试卷分析的主题,然后把和主题有关的内容进行整合,设计试卷讲评教案,包含试卷分析的教学目标、教学手段、教学环节的设计、教学效果的预设等。这样可使教学主题的探讨变得更加明确和透彻,学生对问题的理解更加明朗。

3.试卷分析主题的探讨形式

(1)问题展示法

以题带面,对学生存在的一系列问题进行归类,并用学生做卷过程中出现的实例来分析,这样能更清楚地展示问题的表现形式和发生的原因,从而找到更具针对性的办法。如果有可能,最好把问题直接投影到黑板上,使每个学生都能看到别人的问题,并且通过设置一些新的问题,让更多学生参与到问题的探讨中,使错误的解决得到最大的共享,这样学生整体的地理分析能力就会得到大幅度提升。

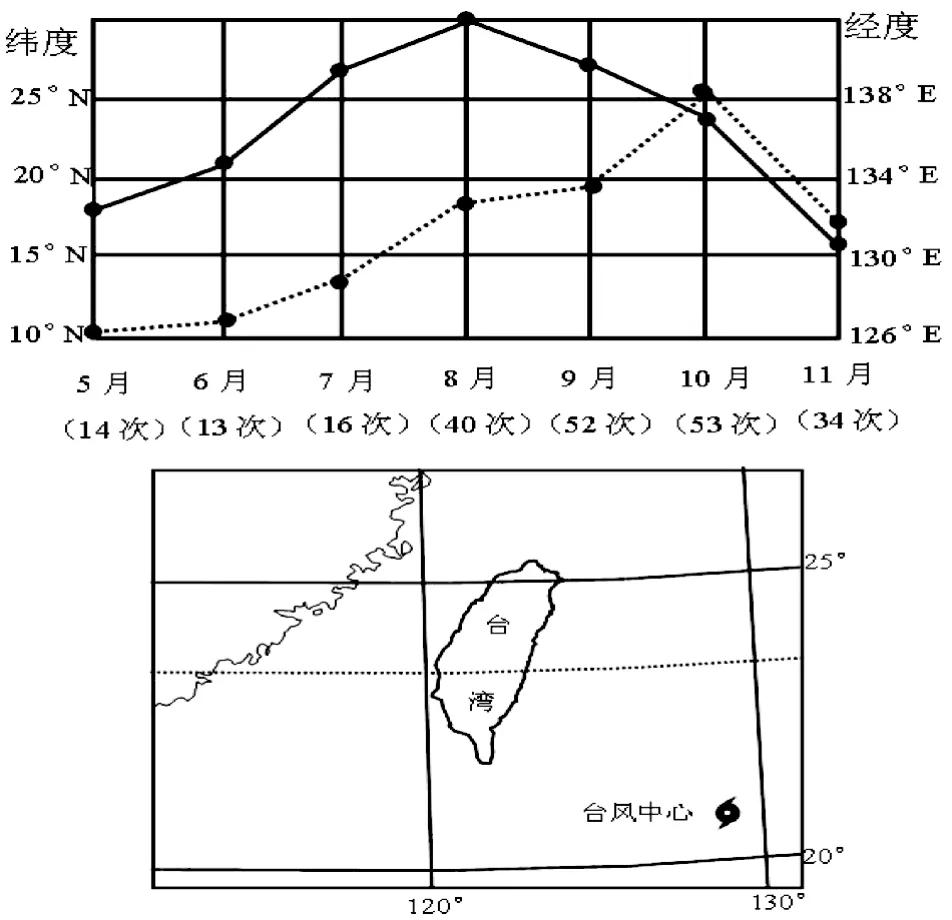

例1:影响我国的台风有西移、西北移、转向三种移动路径,其中转向路径台风常到达我国东部海面或在我国沿海地区登陆后转向东北方向,路径呈抛物线状。

图1中的上图是西太平洋台风转向点的平均经纬度图,括号内是台风统计次数,实折线上各点表示纬度,虚折线上各点表示经度。图1中的下图是西太平洋部分地区示意图。

图1

学生答案:5~6月,6~8月,8~10月(有多种答案)

问题探究:

上图中的左右纵坐标分别代表什么含义?取图中任意两点,说明它们的方位关系。

问题表现:答案比较凌乱,不是很统一,说明很多学生对材料和图表的理解还不够清晰,南北和东西方向在折线图中如何体现不明白,答案基本是猜选而来。

②下图中台风靠近台湾时,对台湾的危害主要是通过哪些方式造成的?

学生答案:摧毁建筑物、冲垮路面桥梁、淹没农田、刮倒大树电线杆、吹翻渔船。

问题表现:事实上以上回答的是台风造成的危害表现,而这些表现主要通过台风形成时的狂风、暴雨和沿海的风暴潮造成的,属于审题不清,方向偏离。

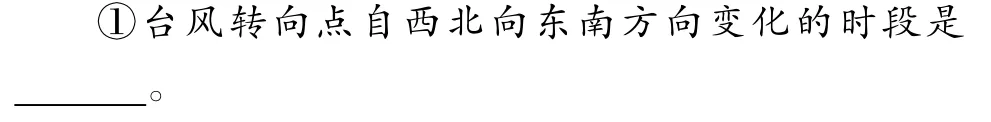

例2:(2010福建文综)图2中甲、乙分别示意广东省社会经济易损性和防洪标准。

图2

(1)指出图中A地区防洪标准与社会经济易损性的关系,并分析原因。

学生答案:经济越发达防洪标准越高。

问题探究:图中A地区是什么地区,在我国改革开放和经济发展中有怎样的突出地位?

问题表现:学生没有指出图中到底是什么地区,也没有对这个地区的实际情况进行分析,实际上经过读图可以定位为珠三角地区,这样就能显而易见地分析出珠三角地势低平,排水不畅,易发生洪涝;人口集中、经济发达,造成的损失大,因此要提高防洪标准,这说明防洪标准与社会经济易损性呈正相关关系。这里一是出现漏答设问;二是没有联系实际进行过程分析,内容太笼统;三是没有把两幅图对照起来进行分析。

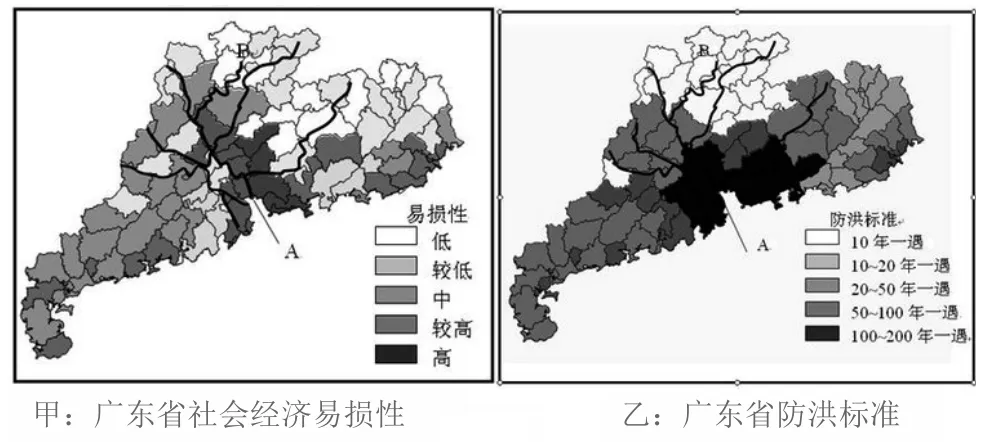

例3:(2009安徽文综)图3为我国某地区略图。图中A地年平均降水量734.5毫米,其中夏季降水量占全年的61.4%,1月平均气温-12.0度,7月平均气温24.6度。

图3 我国某地区略图

(1)简述流经A地河流的水文特征。

学生答案:流量较小,流程较短,支流较少,有结冰期,含沙量较大。

问题探究:

水文特征和水系特征的区别是什么?

图中区域可以定位到哪里,这条河流叫什么,当地有怎样的气候和地貌特征,它们对河流的水文环境有影响吗?

问题表现:定位不准确,不能区分水文特征与水系特征,也不清楚影响水文和水系特征的主要因素有哪些。

水文特征:一般答四个要点,即水量、汛期、含沙量、结冰期,特殊河段可以点一下是否有凌汛或断流发生,主要影响因素为当地气候条件。

水系特征:可以用“流”和“河”两个字组词来确定答题内容,比如流程、流域、流速、支流、流向;河道、河床、河面,主要影响因素为当地地形、地貌状况。

以上讲评方法从学生答案展示、问题探究、问题表现三个层次出发,一方面集中展示了学生存在的主要问题,提高了问题剖析的效率;另一方面从不同角度帮助学生析题析图,查找做题的障碍点,从而建立较好的地理思维。

从多年的从教经验看,卷面上反映学生答综合题时主要有这样一些问题:粗心大意,漏答设问;没有要点,边缘化;内容太笼统,没有针对性;思路混乱,想到就写;主次不分,没有头绪;因果不分,概念不清;长篇大论,不会概括;审题不清,方向偏离;不能理解题意,随意答题等。当教师对这些问题逐一归类后,就可以确定一个分析主题,按以上方法进行操作,让学生意识到他们的问题所在,找到一些可行的办法,同时再通过练习、评改、交流、提示等手段,逐步提高他们的分析答题能力。

(2)考点串联法

发一份试卷给学生,要求不必具体答题,只要写出相关的考点,以及由此发散延伸出去的考点即可。这样一则能看到学生对试题的把握程度,也能检测学生的知识储备情况,更能反映出学生的地理思维,以及相应的概括能力。如果无话可说或者寥寥几句,都直接反映出学生对某些知识点的掌握情况,这样教师可以围绕这些题直接摆出考点,然后回归地理原理,再作重点剖析,一方面使学生意识到自己知识储备缺乏的严重性,一方面也能有效地落实重点。

例:喜马拉雅山脉南段南坡自然带比北坡丰富,为什么?

① 南坡既是迎风坡又是向阳坡,光热降水充足。② 南坡山麓地势较低,垂直差异显著。

直接考点:影响自然带带谱多少的主要因素

延伸考点:① 山麓自然带的影响因素 ② 迎风坡如何确定 ③ 向阳坡的确定 ④ 雪线高低的影响因素 ⑤ 高山冰雪融水的影响因素和作用

相关典型实例的分析:安第斯山脉北段、中段、南段东西两侧自然带的差异;天山、秦岭南北坡自然带的差异。

通过这种考点串联法以及相关实例的列举分析,学生对知识点的理解变得比较透彻,同时通过实际案例的对比分析,对相关难点的理解就会比较轻松。

(3)思维记录法

要求学生记录整理解题思维,向大家表达对这道题的理解过程,这是收集学生反馈信息的最有效的办法,比语言表达更加清晰,同时学生自身会留下较深刻的印象,使学生对问题的认识更加完整。有些学生思维记录写得比较清晰完整,有些学生思维链是断裂的,只能写到片段,通过比较就能清楚地看出谁能较好地把握答题方向,组织答案内容;谁的地理思维还存在一些问题,对题目的理解不够透彻,从而帮助学生冷静地审题、析题,尝试用地理思维来解决地理问题,而不随意答题。

例:我国南方与东北地区相比,发展种植业的优势和不足分别是什么?

思维链:① 影响农业发展的主要区位有哪些方面?

② 影响种植业发展的区位条件主要侧重于哪些?

③ 南方地区发展种植业的优势或不足有哪些?

④ 东北地区发展种植业的优势或不足有哪些?

⑤ 一般情况农业发展的限制性条件有哪些?

如果平时加强地理思维的训练,那么答题方向的把握会更明确,内容取舍也容易确定,对基本概念的理解和区分会更加清晰,答题框架和内容组织更具逻辑性和针对性。

(4)素材整合法

一份试卷的素材来源往往是多渠道的,但是主要是通过整合教材、社会生活和考题而改编。我们可以围绕试题中出现的内容引导学生回归教材或地图册的不同章节,并且给予一定的阅读时间,来加深印象,让他们感知教材的重要性;也可以围绕一个社会话题,寻找一些与之相关的图片、文字或者视频素材,让他们对这个问题的发生获得更丰富的背景,使他们对新鲜事物不再惧怕,同时扩大地理视野;还可以围绕几个考点,把历年的高考题系统展示,包括学生的得分、失分情况等,使学生心中更加明确解决这个知识点的重要性。

例:我国南方低山丘陵地区水土流失造成的损失为什么比土黄土高原地区要严重?

相关素材整合:

① 南方低山丘陵地区和黄土高原地区的人口、城镇、产业分布图;水土流失视频画面;传统的生活生产方式视频画面;经济指标统计图表等,增加感性材料。

② 收集一些跟水土流失有关的题目,比如水土流失发生的原因、地区分布特点、季节性特点、可以采取的措施、造成的危害、带来的次生灾害以及次生灾害的防御措施等。

通过这种整合,使学生对某个地理问题或地理现象的理解变得比较深刻,而不是停留在表面的死记硬背,而是通过自己的观察与思考,结合教材和联系实际来综合分析的,真正做到学以致用。

三、教学尝试中存在的问题与思考

通过这种主题明确的试卷分析课的操作,学生对这份看似熟悉的试卷不再厌倦,而是给予一种新的期盼和新的挑战,期盼的是老师会用怎样一种巧妙的形式把他们做题过程中遇到的障碍解决掉,挑战的是老师提出的一些新问题又有谁能在课堂上很好地解决,因此学生紧跟老师的节奏。这样的试卷分析课已经延伸出它的地理生命价值,成为师生教学互动和协作的良好途径。

而这背后,教师要付出的努力是显而易见的。教师的视野应该以试卷为基准,发散到考纲要求、教材内容、学生反馈情况和教学进程等,再通过教师的综合判断,来把握这节试卷分析课的主题、内容和操作思路。这样一来,试卷分析后带来的综合效应是显而易见的。首先是知识点得到有效落实,问题得到透彻解决;其次是学生对某个问题的探讨也开始有再思考、再分析的习惯,改变了传统的抄写参考答案、不主动参与思考、严重依赖教师的听课习惯,使学生的综合思维能力和知识储备得到较大的提升和完善。

要达到这样的教学效果,势必要用大量的时间来整理,而教师的可支配时间一般都比较零散,也会导致有头无尾的事情发生。因此为了能较好地解决这样一个教学难题,避免我们的试卷跑量而不保质、缺乏阶段性和主题针对性。我们可以动用备课组的力量,确立一个小课题,专门讨论如何解决试卷分析中存在的不足,分工协作。比如制定一份较好的试卷操作流程表,即创编试卷——收集问题——制定主题——落实主题——反馈信息——收集整理——教学创新,这里的有些环节可以采取一人负责,其他人检查督促;有些环节也可以通过集体探讨来完成。这样试卷分析主题才会更加明确,切实提高试卷分析课的质量。