我国苜蓿的种质资源现状及引种建议

2013-12-26黄亮亮

黄亮亮

(甘肃省兰州市园林绿化局白塔山管理处,甘肃 兰州 730046)

苜蓿(Medicago sativa L.)是一种已有数千年种植历史的古老作物,多属多年生牧草,因其适应性广、产量高、营养价值高、适口性好而在世界上被誉为“牧草之王”[1]。苜蓿不仅含有丰富的蛋白质、矿物质和维生素等重要的营养成分,并且含有动物所需的必需氨基酸、微量元素和未知生长因子,在相同的土地上,苜蓿比禾本科牧草所收获的可消化蛋白质高215倍左右,矿物质高6倍左右,可消化养分高2倍左右。因苜蓿既能养畜,又能肥田、促进农作物增产,还能保蓄水土、美化环境、改良草场、出口创汇,有良好的经济潜力,受到国际、国内的广泛重视。发展苜蓿产业既是人们追求高品质生活的需要,也是目前我国治理水土流失、遏制沙尘暴猖獗的需要。

1 种质资源现状

我国公元前119年,张骞第二次出使西域时从乌孙(今伊犁河南岸)首次将苜蓿引入陕西西安种植,以后不断扩展到西北各省、中原、华北一带,现成为我国种植面积最大的人工牧草,分布在全国14个省(区),主要分布在甘肃、宁夏、北京、河北、山东等地,种植总面积为133万hm2,在世界生产大国中居于第6位[2~3]。

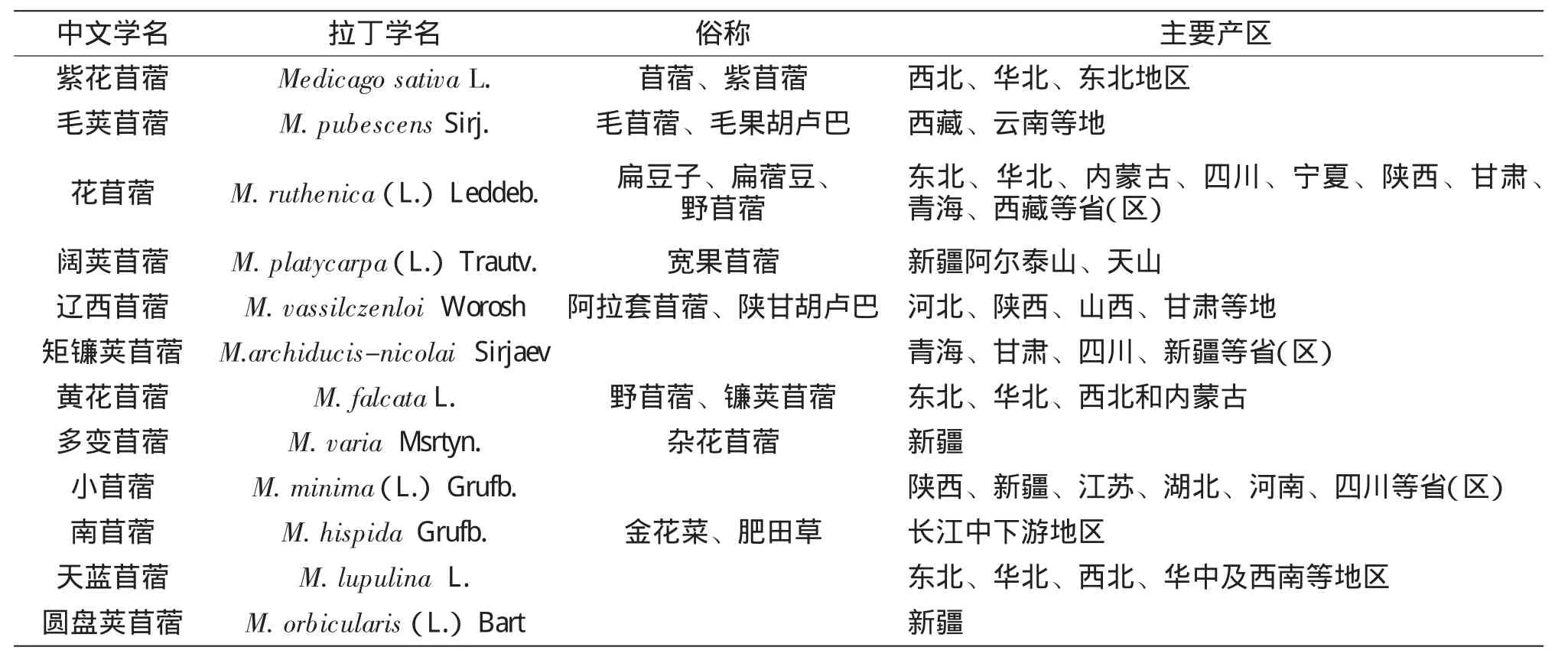

苜蓿的种类繁多,全世界至今已记载60多种[3]。在我国已发现的12种(表1)中,紫花苜蓿、毛荚苜蓿、花苜蓿、阔荚苜蓿、辽西苜蓿、矩镰荚苜蓿、黄花苜蓿、多变苜蓿为多年生牧草,小苜蓿、南苜蓿、天蓝苜蓿、圆盘荚苜蓿为一年生牧草,其中紫花苜蓿、花苜蓿、黄花苜蓿、南苜蓿、天蓝苜蓿为栽培种,其余7种苜蓿为野生种。目前在我国栽培最多的是紫花苜蓿和南苜蓿。

表1 我国苜蓿的主要种类及产区①

我国利用野生苜蓿和引进苜蓿历史悠久,在2 000多年前已开始种植紫花苜蓿。在苜蓿新品种选育方面起步较晚,主要是驯化选育当地优良野生牧草,近年来各地通过多种渠道先后选育和引进了许多优良苜蓿新品种,兴起了牧草和饲料作物产业化开发高潮。目前苜蓿和专用饲料作物发展态势是适应性强、产草量高、适口性好、饲用价值大的优质新品种不断地引进、选育和推广,其育种发展趋势是多种新兴学科向传统学科渗透,以生物技术为主的多种现代高新技术育种手段与传统的常规育种技术相结合,重视种质资源搜集、保存、利用和创新研究,快速、高效培育在品质、产量、抗生物及非生物胁迫等方面均有突破的高产优质苜蓿和饲料作物新品种[4]。

2 引种建议

2.1 因地制宜引种

牧草、饲料作物种类多,生物学特性差异很大,引种要考虑适应性、丰产性、营养价值和饲用价值,还要注意和饲养配套结合,不要盲目地引种和发展,要在种植业和养殖业产业结构调整的总前提下,以市场为导向统筹规划。首先要充分考虑在新环境中生长发育和繁衍后代的能力,掌握特征特性,因地制宜引种、多品种搭配互补、兼顾经济效益和生态效益。坚持科学试验与示范推广相结合,根据不同地区、季节、饲养畜禽种类和数量,合理搭配和混播,适时刈割,调整季节性余缺,实现高产稳产。牧草、饲料作物的引种传播应按国家规定严格检疫,避免引入有害杂草,特别要注意防止引进劣质野草,以免对本地生物多样性和农业生产构成极大危害[5]。

2.2 重视优良种质资源的保护利用

我国地域广阔,由于纬度、海拔、地形等的影响,形成了极为复杂多样的植物生态环境,蕴藏有十分丰富而独特的野生优良饲草种质资源,包括古老的地方品种、改良品种、新选育的推广品种、引进品种、各种牧草突变体、野生种、近缘植物以及人工创造的植物类型。种质资源是经长期自然演化和人工创造而形成的,在进化过程中积累了极其丰富的自然和人工选择的变异,形成了各种优良的遗传性状,是育种的物质基础。现代育种工作之所以取得显著的成就,关键在于广泛地收集和深人研究利用优良的种质资源,从近代育种的显著成就来看,突破性品种的育成,几乎无一不取决于优异遗传资源的发现和利用。由于保护利用不力、草地放牧过度、滥垦滥挖等原因,致使一些优良的牧草和饲料作物基因丢失,可供筛选和育种的优异种质仍然缺乏,因此,必须加强野生优良种质资源的驯化和地方品种的收集、整理和评价,筛选出优良种质[6]。

2.3 加大新品种选育力度

一是重视苜蓿种质资源的搜集与利用。我国苜蓿种质资源丰富,包括地方品种、改良品种、新选育品种、引进品种、各种苜蓿突变体、野生种、近缘植物以及人工创造的植物类型等,这使得我国苜蓿育种工作占有了很大的优势,必须重视这些种质资源的收集、保存,并加强对其的研究与利用。二是增强育种的针对性。我国地域辽阔,生态环境复杂多样,所以必须要有针对性地因“地”育种,要在功能性与生态型育种上下工夫。三是改进育种手段。在常规育种方法(选择育种、杂交育种)的基础上积极探索苜蓿育种新技术。应利用现代生物技术特别是基因工程,争取使植物细胞组织培养技术与重组DNA技术在培育高品质苜蓿新品种方面有一个新的突破。

[1] 赵功强,何俊彦,赵 萍,等.宁夏苜蓿种子生产现状和发展对策[J].甘肃农业科技,2004(9):3-5.

[2] ROSENSTOCK,STEVEN S.;R.STEVENS.Herbivore effects on seeded alfalfa at four pinyon-juniper sites in centralUtah[J].JournalofRangeManagement,1989,35(1):84-86.

[3] 耿华珠.中国苜蓿[M].北京:中国农业出版社,1995.

[4] 白史且,杜 逸.饲草品质育种研究进展(综述)[J].四川草原,1992(3):16-19.

[5] 张和平.引种牧草时应注意的几个问题[J].中国奶牛,2002(4):27-27.

[6] 马鹤林.对今后我国牧草育种工作的思考[J].内蒙古草业,1996(3):4-8;10.

[7] 桂 枝,袁庆华.RAPD标记技术及其在牧草研究中的应用[J].草业科学,2001,18(2):50-56.

[8] 王洪刚,张建民,刘树兵,等.现代植物品种改良的途径、特点及发展趋势[J].山东农业大学学报,1999,30(4):471-480.

[9] 李立丽,杨坤明.现代生物技术与畜牧业[M].北京:科学出版社,2002.