合肥台两条水准线路对比观测结果分析

2013-12-25葛计划周自强

孙 军,葛计划,于 磊,周自强

(合肥形变台,安徽 合肥 231607)

0 引言

跨断层短水准测量,是在相距不远的两个测站上运用精密水准测量的方法来测定活动断层两盘的垂直运动,提供主要活动断层和特定地区活动断层垂直运动的变化信息,如确定断层的运动方式、运动速率以及它们随时间而演变的过程等[1]。

一般认为,地震的孕育、发生是区域应力场增强引起形变的增大从而导致形变能的逐渐积累,最终突然释放的过程[2]。跨断层水准测量得到的数据包含着地震孕育过程中变化的各种形变信息,通过对这种信息的处理分析,可以总结得出断层形变与地震的关系,判定地震危险区等,这为利用断层形变资料进行地震预测成为可能[1]。而在跨断层短水准测量中,水准线路的选择就尤为重要,它直接关系到所观测数据是否能真正反应断层的当前活动和随时间的演变规律,进而通过资料对比判断出断层的活动异常来。本文主要通过对合肥台现有的两条水准线路观测资料进行对比分析研究,进而选择最优的水准线路作为台站日常水准观测线路。

1 地质概况与场地条件

图1 合肥台水准线路场地图Fig.1 Distribution of the Leveling Lines in Hefei Seismic Station

合肥台短水准测量线路(图1)位于郯庐断裂带南段,该台现有日常测量线路(B-A)跨郯庐主断层,为东西向,全长约500 m,计14站,测线自西向东所经地段依次为上白垩统张桥组砖红色砂岩,燕山期花岗闪长岩、下元古界双山组片麻岩和大理岩,其中测线东端标石(B点)周围环境保护较好,测线西端标石(A点)附近从1996年开始由于大量开采红砂形成大坑(红砂开采已于2008年7月开始逐渐停止),使测量场地荷载发生变化,并且由于风化和雨水冲刷,使大坑断层面经常成块下滑,步步逼近A点标石,严重危及标石安全。但由于该测线处于断层交汇,应力集中的敏感地带,且已经积累了二十多年的观测资料,测量资料表明它是能够反映断层活动,获得地震前兆信息的有利部位。为了更好地发挥作用,2007年底,合肥台对B-A水准测量线路进行了局部改造,在同在断层的西侧新建了一条测量支路(10-S),新埋钢管基岩标石S的设计和造埋严格按照大地形变测量规范来进行,所处基岩类型和A标石同属红砂岩,标石钢管深入基岩内10 m,保证标石上主标志能够直接反映断层的垂直运动变化。该支路和原有支路 B-10组成了一条新的跨郯庐水准线路 B-S,线路全长约 410 m,计12站。

2 资料整理与分析研究

从2008年1月开始,合肥台对新建水准线路B-S进行了为期4年的试测,其中2008年和2011年,除了大风、雨雪等恶劣天气无法观测外,其余时间坚持每天往返测观测,2009年和2010年采取每月抽样观测的方式。水准线路B-A目前作为日常观测线路,坚持每天观测记录,数据作为省地震局和相关部门分析和判定地震趋势的依据得到了广泛运用。这两条线路都采用相同水准仪器DINI12和配套标尺,下午同光段往、返测观测。水准作业中,台站观测人员严格按照测量规范的要求,保证每次往返测不符值都在规定的限差范围内,确保了观测资料的高质量和可靠性。

2.1 观测资料特征

2.1.1 B-A线路数据变化情况

由图2,可知B-A数据整体日波动幅度不大,呈趋势性下降,表现为 A点相对于B点西倾,这究竟是断层活动增强的表现还是A点稳定性受干扰因素的影响所致。为弄清原因,台站于2010年9月,将日常线路BA和检测线路DC(图1)连接成闭合环线(C-A-B-D)进行了联测并参照以往的观测资料,结果见表1:

表1 合肥台闭合环线测量历史数据Table 1 The Measurement Data of Circular Lines in Hefei Seismic Station

测线A-C 05年的数值为 -7 289.34 mm,10年数值为-7 289.02 mm,其年变速率为0.064 mm/a;D-C 05年数据为 -6 327.30 mm,10年数值为-6 328.06 mm,其年变速率为0.152 mm/a;B-D 05年数值为 -15 873.41 mm,10年的数值为-15 873.80 mm,其年变速率为0.078/a;B-A 05年数值为 -14 911.37 mm,10年数值为-14 912.84 mm,其年变速率为:0.294 mm/a。

由此可知在同在断层一侧的测线(B-D、A-C)形变较小,可以认为是稳定的;起始点在断层两侧的测线(B-A、D-C)活动明显比以往变大,说明断层确实处于活动之中。A点变化主要还是受断层活动增强的影响,干扰因素对A点变化贡献不大,B-A水准数据能够真实反映断层的活动趋势以及台站所处区域地应力场的变化。

文献[3]总结了B-A水准数据变化趋势与台站周边地震的关系,认为这种变化具有明显的前兆意义,反映了所跨断层应力场处于变化过程,是可信的趋势性异常。

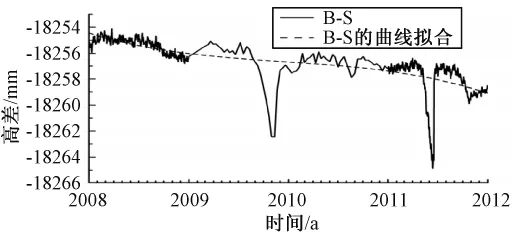

2.1.2 B-S线路数据变化情况

图2 B-A水准线路2008—2011年高差曲线图Fig.2 Height Variation of Leveling Line B - A from 2008 to 2011

由B-S测线连续4年的观测资料,可知相对于B-A测线其数值波动性较大,笔者经过统计,扣除2009年1月—3月缺测(见图3),单日或几日内变化幅度达1 mm以上的时间段至少有5次,其中2009年11月中旬数值变化幅度为3.61 mm;2010年2月中旬幅度为1.05mm;2010年9月上旬幅度为1.12 mm;2011年6月18日一天数值变化幅度甚至有6.09 mm之多;2011年10月中旬幅度也达到了1.29 mm。

若除去这些数据突跳点,可以发现B-S测线数据变化趋势与B-A基本一致,同样表现为西端点(S点)相对于B点西倾,说明去除干扰因素的影响,B-S测线数据变化还是可以反映台站所处区域应力场变化的,B-S测线经过恰当的改造是可以作为日常水准观测线路的。

图3 B-S水准线路 2008—2011年高差曲线图Fig.3 Height Variation of Leveling Line B - S from 2008 to 2011

2.2 观测资料精度对比

运用水准资料精度统计方法:

L为测线长度;n为统计日均值数据个数;xi为日均值[4]。

M公里反映的是观测值的离散程度,可以作为判断线路趋势变化和标石稳定性的重要依据。获得的2011年水准线路B-A和B-S测段中误差精度如表2:

表2 2011水准数据精度统计表Table 2 The Statistics of Measurement Data Accuracy in 2011

由表2发现,2011年1—4月,B-A和B-S线路观测精度大致相同,5—8月B-S线路精度明显要比B-A线路精度差,9—12月两条线路的精度又趋于一致。说明在5—8月两条水准线路由于某些干扰因素的影响,各自表现出不同的抗干扰能力,B-A线路的观测数据稳定性大大优于B-S线路。

2.3 资料变化原因分析

影响水准数据变化的原因很多,仪器、地下水、降雨、温度等都可能对数据产生干扰,一般来说钢管基岩标是一种稳定性较好的水准标石,如果标石埋设在完整的基岩内,对于降低或排除地下水以及外界温度变化,提高数据精度方面等具有良好的效果[5-6]。由于条件限制,台站缺少地下水位观测数据,但降水量和地下水位存在着一定的关系,一般降水量增大,地下水位上升,反之则下降,所以借助台站现有的降水量资料分析了水准线路B-S和B-A受其影响的变化程度。通过研究发现:

水准线路B-S受降水量影响变化较大,图4中标出了B-S数值发生突跳时,降水量的分布情况,其中1处,2009年11月,降水量开始增大,B-S数值在经历了2个多月的下降趋势后,数值从11月11日的-18 262.45 mm,上升到了11月20日 -18 258.84 mm,幅度为3.61 mm;2010年2月,在经历一个月无有效降水后,随着降水量的增大,当月中旬B-S数值上升幅度达到1.05 mm;2010年9月连续数月降水当月上旬B-S数值上升幅度为1.12 mm;2010年11月至2012年5月连续6个多月无有效连续降水,B-S数值持续下降,随着5月中旬、6月上旬降水量的持续加大,仅一天时间B-S数值就由6月17日的-18 264.26 mm急剧上升到18日的-18 258.17 mm单日形变量幅度有6.09 mm之多;2011年10月中旬受降水影响,B-S上升幅度也达到了1.29 mm。

由表3可知线路B-A数值受降水量变化的影响程度比B-S要小。

以上可知,S点标石容易受降水量变化影响,连续降水量减少,S点下降,连续降水量由连续减少到突然持续增大的过程中,S点上升的速率和幅度都比较明显。由于降水量和地下水位存在着对应关系,且S点处于低洼地段且埋设较浅只有10 m,可以认为 S点受地下水位的影响较大(推断该标石可能未埋设在新鲜完整的基岩内,基岩有可能已破碎或有外物进入标石底部),A点埋设较深超过30 m,所处地势较高,受降水量影响程度要小于S点。

表3 B-S数值突变时间段B-S与B-A数值变化量Table 3 Data Variation of Lines B-S and B-A When the Data of Line B-S Changes Suddenly

3 结束语

(1)跨断层短水准测量是真实反映断层活动规律的重要途径,钢管基岩标的合理选址和正确埋设是影响数据观测质量的极为重要因素,它直接决定着整条水准线路资料的真实性和可靠性。

图4 2009—2011年降水量变化图Fig.4 Rainfall Variation from 2009 to 2011 in Hefei Seisimic Station

(2)S点标石受降水量的影响程度,表明该标石极易受外界环境因素的影响,推断该标石可能未埋设在新鲜完整的基岩内,基岩有可能已破碎或有外物进入标石底部。应对S点重新改造或附近另外选址,建议增加标石埋设深度,至少应超过30 m。改造后,应继续加强对B-S线路的观测,分析其数据变化。

(3)应增加辅助观测资料的收集,可以在水准点附近增上水位观测等手段,同时做好水准线路观测环境的保护工作。

(4)目前,水准线路 B-S不能取代B-A成为台站日常水准观测线路,B-A线路数据稳定性较高,仍然是合肥台最优的一条跨断层短水准观测线路。

[1] 中国地震局监测预报司.地形变测量[M].北京:地震出版社,2008.12.

[2] 陈兵,江在森,胡斌.断层形变趋势变化研究——垂直形变趋势累积DC值[J].地震地磁观测与研究,2000,21(1):50 -55.

[3] 葛计划,孙军,陈勇,等.合肥台短水准异常与周边地震活动分析[J].防灾科技学院报,2011,13(2):38-41.

[4] 国家地震局科技监测司.大地形变台站测量规范——短水准测量[M].北京:中国铁道出版社,1990.

[5] 李志平,周必才,葛计划,等.合肥台定点短水准测量场地改造[J].华南地震,2009,29(3):134-137.

[6] 卢良玉,徐心同,马秉圭.金县台钢管基岩标与土层标对比观测结果分析[J].东北地震研究,1987,3(2):24-28.