网络书面同伴合作式对话在英语教学中的应用

2013-12-25,

,

(1.大连海事大学 外国语学院,辽宁 大连 116026;2.辽宁师范大学 外国语学院,辽宁 大连 116029)

一、引 言

同伴合作是当今外语学习的重要方式,网络环境是外语学习的重要媒介,如何将两者有效结合是摆在当今外语教育者和研究者面前的重要课题。至今,计算机技术在英语教学中的应用主要局限于它的放大效应上,即帮助快速、便捷、多维度地搜索、展示和传输信息。很少有人关注其转换效应,即如何从根本上改变学生的学习和思考方式。放大效应体现了Kern所定义的计算机在语言学习中的“工具”作用和“导师”作用,强调的是人机交互的学习方式。[1]计算机媒介沟通(Computer-Mediated Communication,简称CMC)形式的出现打破了传统的人机交互模式,使人际交流在虚拟空间成为可能,从而帮助实现计算机技术对语言学习的转换效应。CMC的应用体现了计算机在语言学习中的“媒介”作用,即为人际交流、多媒体发表、远距离学习、共同体参与、身份认同形成等提供空间。这种新型的人际交互环境能够改变学习上的孤立和被动,为语言学习和使用上展开合作提供了新的媒介。本研究以维果茨基的社会文化理论(sociocultural theory)为依据,探索网络书面合作式对话在英语教学中的应用。

二、研究背景

社会文化理论强调学习是在特定的情境中通过社会媒介作用实现的,主张学习的核心不是知识的传递而是社会参与中知识的主动建构。[2]社会文化理论的一个重要概念是最邻近发展空间(Zone of Proximal Development,简称ZPD),即一个人现有水平(独立解决问题的能力)和潜在水平(受助下解决问题的能力)之间的差距。[3]在与他人的合作中,学习者能从最邻近发展空间获取支架,从而超越现有水平,发展个人潜能。语言是合作过程中最重要的媒介:作为社会工具,它帮助建立、维持和发展与他人的关系;作为思维工具,它帮助内化共同建构的知识。通过语言媒介思想不只是得到了表达,更重要的是得到了完善和发展。

根据社会文化理论,Swain提出合作式对话(Collaborative Dialogue)理念,阐述了通过合作进行语言输出的意义。[4]其核心是参与者在共同任务目标下相互协作,用语言反思语言的使用。它提供了共同通过语言解决问题和建构知识的机会,其重要性在于它既促进了语言意义的建构又注意语言形式的反馈。同时,合作式对话是在人际层面进行的,参与者借助语言相互协调关系,有利于主体间性的形成。促进合作式对话产生的最佳方式是合作性任务 (Collaborative task)。其具备三个特点:(1)限于两人一组完成以提高参与性和交互性;(2) 设立共同任务目标(口头或书面汇报)以增强责任感和协作意识;(3) 既讨论语言内容又讨论语言形式以促进问题解决和知识建构。合作式对话主要体现于任务执行中的语言相关片段(Language-Related Episode,简称为LRE),即学生讨论输出的语言,对语言的使用提出质疑,并相互修正彼此的语言输出。[5]它体现了以共同任务目标为导向的问题解决和意义建构,有助于学生在具体情境下了解语言的意义、形式和功能之间的关系。研究证明合作式对话能促进语言能力的提高。[6]

同步计算机媒介沟通工具(Synchronous CMC,简称SCMC)的一些特点有利于将合作对话从传统的教室延伸到虚拟网络空间。首先,它不受时空制约,只要能上网就可以进行沟通,增加语言实践机会;其次,它兼具书面交流的文本性和口头交流的同步交互性特点可让参与者有更充足的时间去创造、改进和完善自己的语言,更好地掌控交流过程;第三,同步的交互和迅捷的反馈会让参与者对这种网络学习社群产生强烈的归属感,从而提高参与性和合作意识;第四,交互过程的自动呈现和保存功能会增加彼此对语言使用的注意和反思;最后,同步计算机媒介沟通能够促进更轻松、更积极的交互氛围,更民主、更平等的参与过程,更多、更好的言语输出,形成口头交际不具备的优势。[7]

本文通过实证研究探索网络书面合作式对话在英语教学中应用。具体问题如下:(1)网络环境是否能促进书面合作式对话的开展?(2)这种书面合作式对话对语言学习是否有积极影响?

三、研究设计

1.研究对象

16名大学非英语专业二年级学生自愿参加了这个研究项目,其中男生3名,女生13名。他们两人一组自由组成8个小组。所有的学生都能熟练使用网络,并都有网络聊天的经历。

2.研究过程

所有的交流活动都在Moodle课程管理平台的8个聊天室内进行。学生在正式任务之前完成了一次模拟练习任务。当学生熟悉网络学习空间并能熟练运用工具完成任务时,他们被要求做一项语篇重建任务,即给只含内容词的一段文字,需加入适当的功能词或改变词的形式,使其形成语法正确、意义通顺的段落。学生相互约好上网时间并被要求在1小时左右完成任务,并把任务结果上传到作业管理空间。此任务符合上文介绍的合作性任务的三个条件,所有在线交流都自动储存在电子文档中并被随之下载进行分析。

3.数据收集和分析

语言相关片断被用做研究工具来分析所获取的数据。首先在学生的交流记录中找出语言相关片断,即学生在任务中谈论语言使用的部分。根据所讨论语言内容的性质,语言相关片断分成基于词汇的语言相关片断(Lexis-based LRE)和基于语法形式的语言相关片断 (Form-based LRE)。根据完成任务中所遇到的语言问题,为每组学生设计个性化试题。任务完成后参与者接受了访谈,然后在没有事先通知的情况下对学生进行后测,一个月后又进行了延迟后测。 在第一作者完成整个数据的收集和整理之后,第一作者和第二作者分别对数据进行了分析。评定者间一致性为93%。两作者对分歧进行讨论并最终达成共识。

四、研究结果与讨论

1.合作式对话的出现

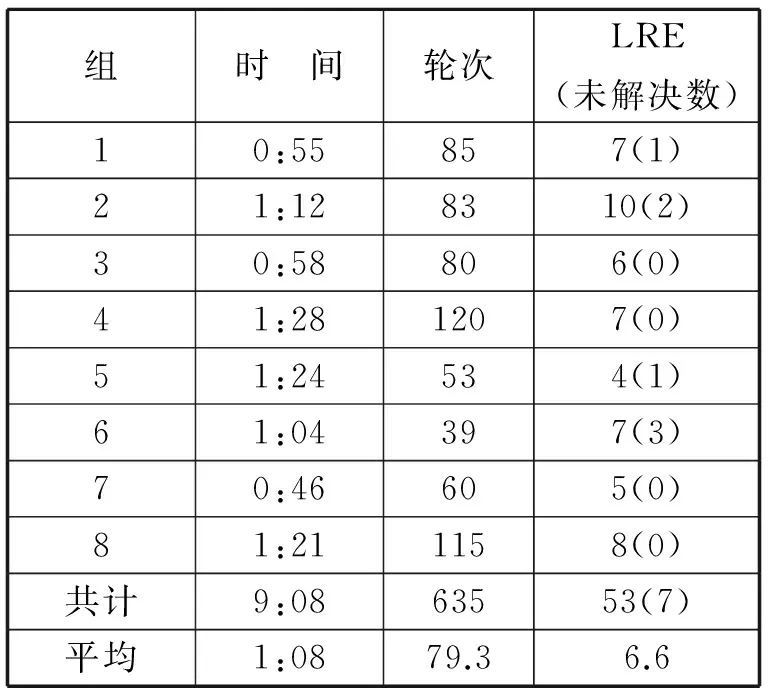

研究发现8组学生共用9小时8分完成任务,平均每组用时1小时8分。在完成任务过程中,8组学生进行书面交流轮次共635次,平均每组79.3次;语言相关片断数量为53,平均每组6.6(见表1)。成功解决问题的语言相关片断46个,占总数86.8%。分析可知,学生能在网络空间按要求积极合作完成任务的同时,彼此关注语言的使用,共同面对出现的语言问题并基本上能够协作解决这些问题。值得一提的是, 除了两处用汉语拼音代替了表达不出的英语单词外,余下的在线交流都是用英语进行的。这一结果支持了Ohta的研究,[8]说明学生能够使用目标语言来反思目标语言的使用并共同建构目标语言知识。

表1 基于SCMC环境的合作任务下学生交流的基本情况

进一步分析发现, 53个语言相关片断中基于词汇的数量为12,远低于基于形式的41个,分别占总数22.6%和77.4%。这与交互理论下词汇协商与形式协商所占比例有明显不同。如Smith的研究发现围绕词汇的协商占60%,[9]Blake的两次调查结果显示围绕词汇的协商分别是75%和95%。[7]这说明本研究中的语言相关片断不是为了可理解性言语输入或输出而进行的意义协商,而是为更好地完成任务而进行的合作式对话。从数据中发现学生除了围绕任务积极进行语言相关讨论之外,还在互动中协调彼此关系。双方不但构建知识,而且互通情感,体现了网络空间下的交互、平等和共享。虽然这些交流本身与任务的完成并无直接关系,但确实能帮助营建和保持一种融合的、相互信赖和尊重的氛围。这种通过网络书面交互而构建的主体间性关系,有利于合作式对话的形成并促进任务的顺利完成。

2.合作式对话促进语言能力的提高

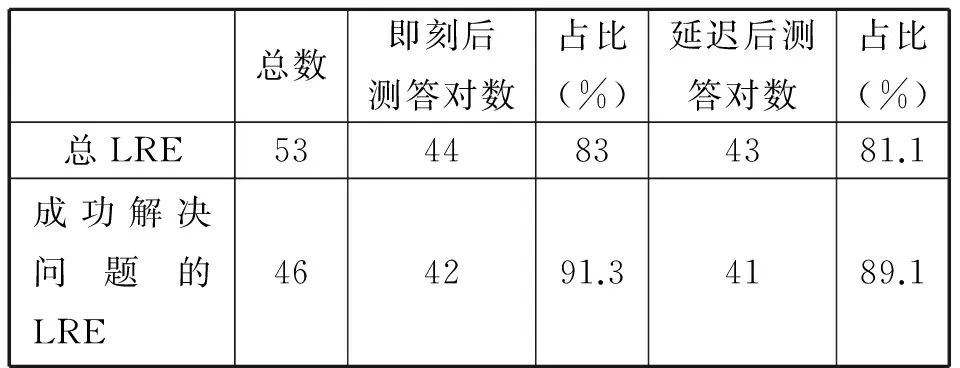

对两次后测结果分析发现,学生正确回答的比例很高,分别是83%和81.1%。对成功解决问题的语言相关片断来说比例更高,分别是91.3%和89.1%(见表2)。这说明语言相关片断中对语言形式的讨论、语言问题的解决、语言知识和意义的建构对语言学习有积极影响。访谈表明,参与的学生都对这一网络合作学习形式持肯定态度。

表2 两次个性化后测的结果

3.讨论

以上研究表明,SCMC工具可以为英语学习者提供一个不受时空限制的学习空间。在这个虚拟空间中,学生能够在共同的任务目标下通过合作式对话用目标语言反思目标语言的使用,并合作解决出现的语言问题。两次个性化测试结果说明,同伴合作对他们的语言学习有积极影响。在这个网络学习环境中,学生能够同时学习和使用目标语言,在彼此最接近发展空间相互提供支架,使他们的表现超越自身的水平,促进了外语学习。

本研究还证明,学生能够在合作中协调彼此关系,语言的社会功能和认知功能在这个学习过程中都得到了体现。此外,合作性任务增强了学生的责任感、归属感和交互中的合作意识。通过研究可以得出,网络书面合作有利于学生共同对语言意义和形式的关注,促进问题解决和知识建构。

每组学生在任务完成中所遇到的语言问题不同,因此他们通过同样的任务学习的内容也有所不同。与老师指导的有计划、千篇一律的学习相比,学生在交流中对语言形式和功能的注意更具偶然性和针对性。这种学习方式更能体现以学生为中心的学习模式,突出了个性化自主学习过程。

五、结 语

计算机媒介沟通为人际交互提供了便利并被不断应用到语言教学中,这对课内外缺少语言实践机会的外语学习者尤其重要。同步计算机媒介沟通工具有利于书面合作式对话的产生。参与者能够通过彼此合作及反思这种合作建构目标语言知识,提高目标语言技能。这种合作和反思的学习过程会对外语学习产生积极影响。语言教师可以考虑通过同步计算机媒介沟通工具设计合作任务,使学生有机会参与书面合作式对话,增强他们的语言意识。虚拟空间中自然状态下形成的书面对话能够被自动的储存和再现,教师可通过对这些对话的分析,把握学生对知识的掌握程度,有利于在主渠道课堂形成更有效的教学。

[1] KERN, R.Perspectives on technology in learning and teaching languages [J].TESOLQuarterly, 2006, 40(1): 183-210.

[2] PAVLENKO, A., Lantolf, J.P.Second language learning as the participation and the (re)construction of selves [A].In.J.P.Lantolf.(Ed.).SocioculturalTheoryandSecondLanguageLearning[C].Oxford: Oxford University Press, 2000: 155-177.

[3] VYGOTSKY, L.S.MindinSociety:TheDevelopmentofHigherPsychologicalProcesses[M].Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

[4] SWAIN, M.The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue [A].In J.P.Lantolf (Ed.).Socioculturaltheoryandsecondlanguagelearning[C].Oxford: Oxford University Press, 2000: 97-114.

[5] SWAIN, M.Examining dialogue: Another approach to content specification and to validating inferences drawn from test scores [J].Languagetesting, 2001, 18(3):275-302.

[6] SWAIN, M., Brooks, L., Tocalli-Beller, A.Peer-peer dialogue as a means of second language learning [J].AnnualReviewofAppliedLinguistics, 2002, 22:171-185.

[7] BLAKE, R.Computer-mediated communication: A window on L2 Spanish interlanguage [J].LanguageLearning&Technology, 2000, 4(1): 120-136.

[8] OHTA, A.S.Applying sociocultural theory to an analysis of learner discourse: Learner-learner collaborative interaction in the zone of proximal development [J].IssuesinAppliedLinguistics, 1995, 6(2), 93-121.

[9] SMITH, B.Computer-mediated negotiated interaction: An expanded model [J].ModernLanguageJournal, 2003, 87(1): 38-58.