清末民初中国社会的艰难转型

2013-12-23刘悦斌

□ 刘悦斌

清末中国社会转型的艰难尝试

一部中国近现代史,可以说就是一部中国社会文化转型的历史,是中国从传统的农业宗法、君主专制社会走向工业化和民主化社会的历史,是中国近代化的历史。辛亥革命是这个转型过程中一个十分重要的里程碑。

从西欧资产阶级革命开始,特别是从工业革命开始,世界历史进入了一个崭新的发展阶段,这就是经济上工业化、政治上民主化和人们思想观念的自由化世俗化、生活方式的多样化,简言之,就是近代化,它成为一股强劲的历史潮流,向全世界蔓延开来。

中国这个文明古国自然也不可能自外于这一世界历史发展潮流,鸦片战争把中国拖入了这个潮流。到第二次鸦片战争之后,有越来越多的有识之士终于意识到中国不再是雄视天下、万国来朝的天朝上国,西方国家也不是中国人传统心目中不开化的、落后的戎蛮夷狄,而是有优点有长处的先进国家,是可以蹂躏中国、给这个泱泱大国带来灾难和屈辱的国家。怎么办?他们给出的答案是“借法自强”,即向西方先进国家学习,使自己强大起来。也就是说,他们选择了融入世界历史发展潮流,选择走向近代化。

中国最早的近代化运动是洋务运动,这场运动局限于经济技术领域。在此过程中,有人认识到仅学习西方的经济技术是不够的,在他们看来,西方富强有更深层次的原因,这就是制度安排。与中国差不多同时走上近代化之路的日本,及时进行了制度方面的改革,在中日甲午战争中一举打败清帝国,宣告了洋务运动政治上的破产。

有爱国心的中国人痛定思痛,他们认为中国的问题出在没有进行制度改革上。因此,要求制度改革的呼声喷薄而出:一种是主张以日本为榜样,也实行君主立宪制度,这是康有为维新派的主张;另一种是主张推翻清朝统治,建立民主共和国,这是孙中山革命党人的主张。

在19世纪末,主张渐进的维新之路得到了比较广泛的支持,维新派掀起了一场轰轰烈烈的变法运动。但是,维新变法运动只是昙花一现,很快被慈禧太后血腥镇压,守旧势力一时间甚嚣尘上。义和团运动兴起之后,守旧势力利用义和团大肆盲目排外,导致了1900年的八国联军侵华战争,清政府的威信一落千丈,面临严重的合法性危机。

庚子之变后,人们对清政府越来越失望,政治变革的呼声越来越高。一方面,由维新派转化而来的立宪派强烈要求清政府切实实行君主立宪。另一方面,革命力量迅速壮大,反清革命团体纷纷建立,并不断发动反清武装起义。在立宪派和革命派双重夹击之下,清政府不得不宣布预备立宪。但是,清政府宪政改革是借立宪之名,行中央集权之实,把立宪派推到了自己的对立面,革命和同情革命的力量迅速壮大。于是,武昌起义后,墙倒众人推,清王朝顷刻间土崩瓦解。

中华民国的建立是中国社会文化转型的重要转折点

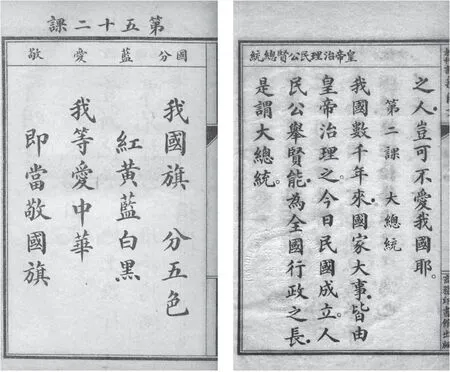

中华民国成立后,摆在新生的民国政府面前的紧迫任务,是通过教育,清除国民头脑中数千年陈陈相因的封建观念。民国初年,中华书局、商务印书馆等出版机构编写出版的中小学新式教科书,系统地编入大量民主政治与共和政体内容。左图为中华书局《中华初等国文教科书》内页,右图为商务印书馆《共和国教科书新国文》内页。

1912年1月1日中华民国建立,实现了中国政治制度的近代化,是中国社会文化转型的重要转折点。

中华民国成立后,许多人充满了喜悦的心情,认为在共和政体这种良好政治制度下,中国一定会是政治清明,实业发达,国家强大,人民生活幸福,从此中国旧貌换新颜,多灾多难的中华民族获得新生。中华民国临时政府成立后,中国也的的确确出现了许多新现象:国家大事不再是由皇帝一个人“乾纲独断”了,而是由临时参议院立法,总统和各部执行;各种政党、社会团体和报章杂志如雨后春笋般涌现出来,议政参政,改造社会,传播文明;传统的夏历改成了世界通行的公历;“大人”“老爷”“卑职”等严辨上下尊卑的称呼换成了平等的“先生”或“君”,跪拜礼废除了,代之以握手或鞠躬;男人的辫子剪了,女孩儿的缠足放了;工商企业数量和投资规模大大增加,提倡国货的呼声一浪高过一浪;新式教育风生水起,尊孔读经取消了,公民教育出现了,女子可以上学了,小学还实行了男女生同校;很多地方特别是城镇的破除迷信、移风易俗活动也进行得有声有色。

民国初年中国政治制度的艰难转型

但是,中国社会向近代的转型远不是一帆风顺的,而是步履蹒跚,充满了艰难曲折。可以说,民国初年的社会文化呈现出新旧杂陈、甚至是进一步退两步的态势。

民主制度被破坏的情形大家都熟悉:袁世凯利用当时对他十分有利的局势,左右逢源,攫取了辛亥革命的胜利果实。他掌权后即一步一步破坏民主制度,最后,走上帝制自为的道路。袁世凯帝制自为不但遭到了所有拥护共和的人士的强烈反对,也遭到了自己阵营内部很多实力人物的反对,袁世凯众叛亲离,在一片反对和抨击声中于1916年黯然谢世。他去世后,中国陷入军阀混战的局面。袁世凯掌权后到南京国民政府成立之前的这段时期,历史上一般称作“北洋军阀黑暗统治时期”,不为无因,尽管这个时期中国有进步的因素,但基调是黑色的,至少也是灰色的。

官僚们的争权夺利和腐败也体现出社会文化转型的艰难。武昌起义前,革命党内部就有派别之分,特别是光复会成员和同盟会其他成员之间有较深的矛盾。如果说革命“胜利”(即推翻清王朝统治)之前,这种矛盾还停留在口舌之争的话,那么,革命“胜利”之后,这种矛盾就演化为革命党人内部的残杀,最著名的是同盟会的主要领导人陈其美指使蒋介石等暗杀了光复会的主要领导人陶成章。至于在武昌起义后独立省份的主事者,有不少人一朝手握大权,即颐指气使,作威作福,完全没有民主作风和平等意识。就连作为民主标志的多党制和国会也不能让人满意:多党制的表面底下是各派政治势力拉帮结派,党同伐异。

思想观念上的艰难转型

民国初年政治制度上可谓泥沙俱下,鱼龙混杂,思想观念上更是新旧杂陈。从清末开始,西方的很多新观念就传入中国了,如民约论、进化论、天赋人权、自由平等、社会主义。正是在这些观念指导下,孙中山等革命党人前仆后继,进行了推翻清朝和帝制的革命,也是在这些观念指导下,新政府建立了民主共和制度,制定了相关的法律法规和政策。但是,即使革命党人也没有完全弄懂并接受这些观念,最典型的是孙中山的民生主义,信奉者寥寥,民众更不可能接受这些思想观念。民国初年,中国传统的旧思想旧观念依然有很大的市场和影响力。民国初年出现的新现象,几乎都有坚持旧传统的反对力量,有的还有倒退。

此外,还有民俗文化上的剪辫与留辫、新历与旧历、放足与缠足、洋装与长袍、鞠躬与跪拜、科学与迷信等等,都在很长一段时间里同时并存,有的有比较激烈的交锋和斗争,有的则大体上相安无事,新者自新,旧者自旧。

民国初年的乱象,使得社会普遍对共和政体感到失望。遗老们认为革命搞糟了,破坏了他们的理想状态,主张回到过去。对于进步力量来说,革命没有带来他们期望中的美景,不是因为革命搞糟了,而是因为革命没有搞好。孙中山感叹说,辛亥革命“打倒一个暴政,转生出无数暴政”。

中国社会文化转型为何如此艰难

社会文化的转型是涉及到社会各方面的整体变革,是深层次的变革,本身就具有艰巨性。转型期的特点是新旧杂陈,新的已来,旧的未去,新的有强大的生命力,指示着历史发展的方向,旧的有顽强的抵抗力,拖拽着历史前进的脚步,二者互相角力,总的趋势是新的战胜旧的,历史向前迈进,但是这个过程会很长,甚至很曲折,远非朝夕之功。革命可以一夜之间爆发,政权可以一夜之间易手,制度可以短时间内改变,但是,社会文化本身的特性,决定了它的转型不可能一蹴而就,一定是一个比较长的历史过程,中外皆然,没有例外。

就中国的情形来说,社会文化转型的缓慢还在于启蒙运动的缺乏。启蒙运动就是思想解放运动。学界公认,戊戌维新运动是中国近代第一场思想解放运动,但是,戊戌时期的思想启蒙工作有很大的局限性,一是范围有限,没有产生广泛的社会影响;二是时间很短,戊戌变法很快就被慈禧太后血腥镇压了,启蒙的声音和活动自然也随之销声匿迹了。到了立宪运动时期,虽然成立了不少立宪团体,为实行宪政做了一些研究和宣传工作,但是主要局限在立宪派和清政府高级官员中,社会影响虽然超过戊戌时期不少,但仍然是很有限的。

孙中山为代表的革命党人也没有致力于思想启蒙工作,他们重点宣传的是反清的民族主义,并没有花大力气研究西方的民主制度,没有着力宣传民权主义。所以,武昌起义后,人们普遍关心的问题是哪个地方独立了、光复了,谁做了军政府的都督,兴奋点是清政府的倒台,是中华民国新政府的成立,对于革命后的国家建设关注不够,似乎只要清政府一倒台,就万事大吉了。

就政治制度而言,袁世凯帝制自为其实并不是他异想天开的一厢情愿,而是有一定的社会文化基础。毕竟,在中国传统社会里,一直有一个权威,这就是皇帝,人们两千多年来已经习惯了这种状态。现在突然一下子没有了这样一个权威和效忠的对象,大家都是国民一分子,人人自由,人人平等,但是由于之前没有受过启蒙思想的洗礼,不知道民主制度是有一套程序必须遵守的,不知道自由并不意味着可以为所欲为,平等并不意味着不要秩序。于是,就出现了争权夺利、各自为政、不尊重上级权威的现象,以至袁世凯召开最高国务会议时,不少总长因通宵打麻将而迟到,这使得袁世凯及一部分人认为是共和制的弊端。但他们解决问题的办法错了,不是去设法完善共和制度,而是回到帝制,追求没有限制的权力,最后落了个身败名裂的下场。

至于广大的社会基层,受革命的影响就更小了,只要我们读一读鲁迅先生的《药》《阿Q正传》《风波》,就可以知道辛亥革命对中国广大的普通百姓影响是多么的有限和肤浅。正如毛泽东在《民众的大联合》中所说的:“辛亥革命乃留学生的发踪指示,哥老会的摇旗唤呐,新军和巡防营一些丘八的张弩拔剑所造成的,与我们民众的大多数,毫没关系。”之所以是这样,就是因为此前缺乏一场广泛深入的启蒙运动,五四新文化运动应运而生,就是要解决这个问题。

归根到底,如果没有广大民众的觉醒,如果不把他们从“沉默的大多数”变成具有现代思想观念的公民,积极参与国家的治理和社会的改造,社会的转型是不可能实现的。