少数民族物质文化中的名物关系研究——以“椎髻”与少数民族发式特征为例

2013-12-07余锐

余 锐

(三峡大学,湖北 宜昌 443002)

少数民族物质文化中的名物关系研究——以“椎髻”与少数民族发式特征为例

余 锐

(三峡大学,湖北 宜昌 443002)

对少数民族物质文化的历史考察往往涉及实物与文献词汇之间的对应关系问题,常常会因文献词汇的模糊性造成少数民族文化特征描述上的偏差,对“椎髻”一词的使用就属于上述偏差中较典型的一种。古文献中常见的“椎髻”一词被大量运用在少数民族文化特征描绘的语境中,后人在考察少数民族发式特征的时候,由于其具体样式并不十分明确,往往会根据“椎髻”出现在历史文献中的地域归属作为当下同一区域少数民族发式特征的依据。但“椎髻”一词在汉统文化语境中的语义重心在于指代异族文化,这种指代背后的参照系就是汉统文化礼仪中的“冠礼”。因此,“椎髻”就并非古代某一少数民族服饰文化特征的专属特指。

椎髻;发式;冠礼;少数民族

对少数民族物质文化的历史考察往往涉及到田野调查中出现的实物与历史文献词汇之间的名物关系问题,我们知道,由于历史的变迁,有一些名词的意义或扩大、或缩小、或转移。比如“馒头”一词,古代是有馅的,相当于现在的包子,而我们现在所称的“馒头”则相当于古代的“炊饼”。若不注意这种变迁,在理解、论述少数民族物质文化特征的时候未免会出现偏差。笔者在考察湖北少数民族地区美术资源的时候,在绘画、雕塑、剪纸、建筑、服饰等多个艺术门类中有不少地方涉及人物装束,而这些人物装束有一些可以和当下的形制相印证,但大多数属于难于印证的一类。因为少数民族文化中活态化的多、固态化的少,口耳相传的多、见于历史文献的少,这对名物关系的考察是一个不小的难题。其中,涉及到湖北地区土家族、苗族的服饰文化部分,虽现存大量实物,但对其进行历史追溯时,发现即使历史文献中有不少描绘,但由于对其具体样式缺乏详细描述,所以无法建立历史词汇与实物之间的直接对应关系。

为对少数民族人物画像衣着服饰以及发式进行考证,发现在《百苗图》、《黔南苗蛮图说》、《皇清职贡图》、《苗防备览》等文献、图录中大量记载土家、苗、瑶、壮等民族的发式为“椎髻”但图录中的样式却又不尽相同。经查阅不同文献发现,“椎髻”在少数民族服饰文化特征描述中经常出现,而且被运用到当下对少数民族服饰文化的研究中,成为某一个或某几个少数民族服饰文化特征的历史依据。经过对历史文献的考察,本文发现“椎髻”一词不仅在汉统文化、少数民族文化乃至异邦文化中都有出现,而且从这一词汇使用所涉及的国内地域上看,涉及东北、西北、西南等区域的各个古代少数民族。由于对“椎髻”一词作为某一个或某几个少数民族服饰文化特征的历史依据存疑,试着就其进行辨析并求教于方家。

一、“椎髻”与少数民族发式特征

不同族属文化的差异性体现在多个方面,其中最直观的便是服饰、语言和生活习俗。在当下不少研究少数民族服饰文化的论文、著作中,有不少涉及到对不同民族的发式的研究,并且有很多运用了大量的史料来说明某种发式的名称或渊源,比较常见的就是“椎髻”。

吴永章先生在《中国南方民族文化源流史》中专辟一节来说明“椎髻”,认为:“椎髻是古代南方诸族最为流行的一种发式。”[1]146并先后列举了《史记》、《汉书》、《后汉书》、《南齐书》、《旧唐书》、宋范成大《桂海虞衡志》、宋周去非《岭外代答》、《宋史》中有关我国西南少数民族发式的记载,并以明清以后的史料为证,认为苗族、瑶族、土家族、黎族以及云南诸族的发式都是“椎髻”,最后的结论是“总之,从先秦至清代,南方诸族相当普遍地流行椎髻发式而未衰。”[1]149另外,杨国也认为:“苗瑶语诸民族之所以喜尚椎髻,同样是为了不忘祖源,因为他们都源于椎髻髽首的古‘三苗’。”[2]并把五色衣、百褶裙和椎髻作为苗瑶语诸民族的服饰类征。孙机先生在《洛阳金村出土银着衣人像族属考辨》一文中就出土人像的族属问题进行考证,认为这一人像的发式、装束皆是华夏人的特征,而不属于匈奴人,其证据之一就是:“匈奴族的发式不是这样的。……可见匈奴族的发式是椎髻。”[3]吴凌云在《儋耳与椎髻——从一幅拍印人头像说起》中认为:“众多独特的习俗中,‘椎髻’是岭南越族的一个显著特征。所谓椎髻,即将头发盘成椎状,广东农村今称为螺髻者即是。”[4]管彦波先生在《文化与艺术:中国少数民族头饰文化研究》中认为:“在我国少数民族中,椎髻发式甚为普遍。”[5]并列举了很多史书、地方志来说明这一点。

但也有不同意见,比如彭年认为:“束发椎髻不是岭南越族之俗,最早盛行这种风俗的是中原地区华夏族的先民。……不过秦汉以后,随着汉文化的传播和多民族统一国家的发展,‘束发椎髻’之俗遂被更多的地区和民族所接受而盛行于全国各地。”[6]周峰在《历代妇女的发髻及鬓、发饰、面饰、眉》一文中,则力主椎髻乃我国汉民族之原有发式,其起源或更早于汉。叶大兵、叶丽娅记述了“椎髻”在周代的普及性,“周代,男子多椎髻,束发于顶,用冠帽束发。”[7]书中还介绍了苗族、瑶族、土家族等民族的发式均为“椎髻”。包括管彦波先生也意识到:“椎髻作为一种具有广泛性的发髻形式,非哪一个民族哪一个地区所特有,也并非是某一个民族所独创。”[5]

同样是椎髻,为什么学者专家的看法会出现对立?由于这属于对少数民族物质文化特征的研究,是对一个客观存在物的认定问题,所以这种看法上的对立是不同于学术争鸣的。因此,上文列举的有关椎髻的研究中一定存在某种被忽视的因素,从而导致彼此认识不一。比如,吴永章先生认为椎髻是南方少数民族流行的发式,但是就在《汉书·李陵传》中记载:“两人皆胡服椎结。”指的是李陵降匈奴后已经接受了匈奴人的生活习惯,发式是“椎结”,而匈奴的生活区域却是北方;范成大在《揽辔录》中说:“东京虏改为南京,民亦久习胡俗,态度嗜好与之俱化。男子髡顶,月辄三四髡,不然亦间养余发,作椎髻于顶上,包以罗巾,号曰‘蹋鸱’,可支数月或几年。”说明南宋时期北方的女真族及其控制下的中原地区的汉族发式也是椎髻;另象唐《大唐西域记》记载印度、孟加拉一带、宋《资治通鉴》记载西汉时东北、朝鲜一带、明《西域番国志》记载新疆一带、明《瀛涯胜览》记载东南亚一带,发式也是椎髻,而彭年所说的汉文化传播论在那一时期恐怕还无法泽被海外。由此可见,椎髻在地域分布、时间分布上的广泛性,确实不足以构成某一个民族的族属特征。叶大兵、叶丽娅以及管彦波等学者虽然有“椎髻非某一个或几个少数民族的发式特征”的判断,但他们却没有论证为什么历代史书、地方志乃至各种笔记中但凡提到少数民族发式特征的时候,“椎髻”却又频频出现?

二、椎髻样式探微

对“椎髻”这个词的意义范围基本确定在它属于一种发式。但是,究竟“椎髻”是一个什么样子?历代史书中在涉及少数民族发型时多用“椎髻”这个词,其意义是确指还是泛称?这些问题的廓清不仅能使我们一察“椎髻”的原貌,而且还可以从中体会到不同文化的差异。

那么,什么是椎髻呢?根据唐朝司马贞的《史记索隐》:谓为髻一撮似椎而结之。在《汉书》的《西南夷列传》和《陆贾传》中,颜师古作注称“为髻如椎之形也”、“椎髻者、一撮之髻,其形如椎”;在椎髻又称“椎结”、“魋结”(“魋”、“椎”通“锤”),意为将头发结成椎形的髻,也是我国古老的发式之一。也就是说这个髻,它的样子像当时的锤子,所以命名为“椎髻”。虽说后世有诸多出土文物如画像、雕像、俑等等与发式相关的实物,如秦兵马俑中士兵的各种发髻(图1)、西汉马王堆木俑所展示的发髻等(图2),但都无法建立起这些发髻与“椎髻”之间明确的对应关系。所以,“椎髻”的面貌究竟如何还是不太清晰。

图1 图2

要判断这个“椎髻”的大致样式,笔者认为司马贞所作的索隐中有三个关键词需要注意:一是“似椎”;二是“一撮”;三是“结”。司马贞身为唐人,而“椎髻”则是早已有之的一种发式,只说它像“椎”,但后人无法确定是像唐代之“椎”或是更早,因此司马贞也只是为后人勾勒了一个大致轮廓。在孙机先生所著的《汉代物质资料文化图说》一书中,于“手工工具”这一章中给出了汉代“椎”(即“锤”)的样式[8],如图3。

图3

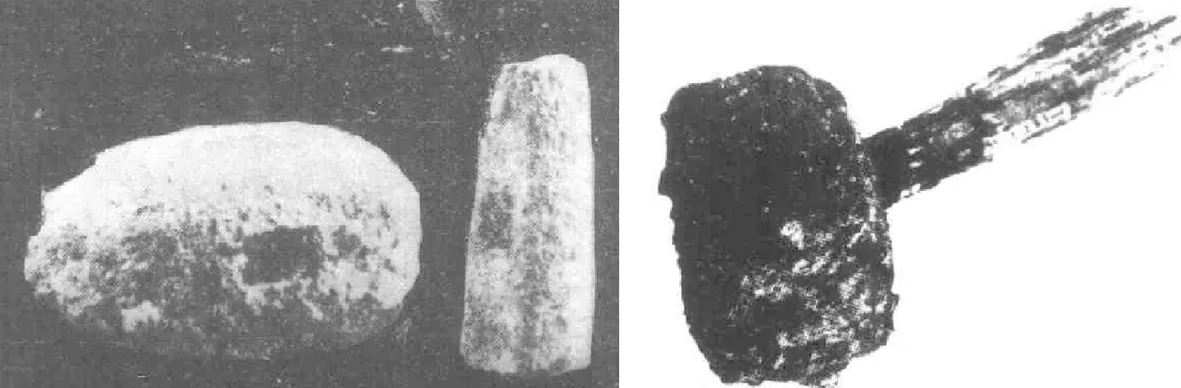

另在徐文生所编的《中国古代生产工具图集·秦汉时代》中收录的图例也有秦代和汉代的铁锤样式[9],与孙机先生的示例也是一致的,如图4,左图为陕西临潼出土秦代文物,右图为甘肃北部额济纳河流域出土汉代文物。

图4

那么,在关于“椎髻”的形制“似椎”这一点上,从图例中的出土文物可以看出,秦汉时期所用之锤在形制上是高度一致的,甚至和我们今天所使用的锤子也并无明显差别。也就是说,“椎髻”的“似椎”说明这种发型的样式大体上像一个锤子,人们可以根据其外观做一个归类判断。

《说文解字》中对“撮”的释义是:撮,四圭也,一曰两指撮也。同时,“撮”字还是计量单位,《孙子算经》中载有:“量之所起起于粟。六粟为一圭,十圭为一撮。”在上面两个解释中,“撮”都具有微量、少量的意思。但是,“撮”还有一个意义就是“聚拢”,如《三国志》中载有:“振一郡之卒,撮冀州之众,威震河朔,名重天下。”因此,在司马贞的索隐中,“一撮”应解释为“把头发聚拢在一起形成的一个(发髻)”比较恰当。另在《后汉书·度尚传》中:“抗徐初试守宣城长,悉移深林远薮椎髻鸟语之人置於县下,由是境内无复盗贼。”李贤所作的注中也明确说了“椎,独髻也”。[10]从索隐中所提到的“一撮”可以非常清晰地看出“椎髻”是单个发髻,而不是双髻或是更多。

历代史书中有不少地方提到“椎髻”,其中也有对“椎髻”的具体样式的描述,比如《后唐书·南蛮西南蛮列传》中描写“东谢蛮”的服饰习俗就载有:“男女椎髻,以绯束之,后垂向下。”同时在《后唐书·志第九》中记述《高丽乐》的舞者装束时有:“舞者四人,椎髻于后,以绛抹额,饰以金珰。”从这些史料记载中,我们似乎可以确定“椎髻”是将头发梳成单个的髻并垂于脑后。问题至此好像得以解决,但是从更多的史料来看,对椎髻作如上定义似乎过于仓促。因为,史料上记载的“椎髻”文献之多,涉及到不同历史时期、不同地域的不同民族,而这些民族的发式如果是如此惊人地一致,这不仅在事实上和其他史料无法一一对证,就是在逻辑上是也说不通的。比如,范成大在《揽辔录》中载有:“男子髡顶,月辄三四髡,不然亦间养余发,作椎髻于顶上,包以罗巾,号曰‘蹋鸱’,可支数月或几年。村落间多不复巾,蓬辫如鬼,反以为便。最甚者,衣装之类,其制尽为胡矣。”[11]由此可见,南宋时,女真族以及在金国控制下的中原地区(如文中所提到的东京,即现今河南开封)的男子发式——“椎髻”,是结发于头顶的。那么,我们可以肯定的是,不同历史时期、不同地域的不同民族的“椎髻”是不一样的。那又为什么会使用同一个名词来来表示呢?实际上,“椎髻”一词的含义已经从确指转变为泛称了。

三、“椎髻”与“冠礼”

任何一种成熟的文化体系,一定包含有文化礼仪方面的内容,这些内容甚至可以上升到成为某种文化体系特征的标识,比如基督教文化中的“洗礼”,犹太教文化中的“割礼”等等。1931年,社会学家李安宅出版的《仪礼与礼记之社会学的研究》一书中说:“中国的‘礼’字,好像包括‘民风’、‘民仪’、‘制度’、‘仪式’、‘政令’等等,所以在社会学的已成范畴里,‘礼’是没有相当名称的:大而等于‘文化’,小而不过是区区的‘礼节’。……礼就是人类学上的‘文化’,包括物质与精神两个方面。”[12]中国传统文化中的核心之一就是“礼”,张光直先生在《中国的青铜时代》一书中指出:“中国青铜时代的一项重要的特征便是作为巫术法器的中国古代艺术品(以青铜器为中心)在造成或促进政权集中上所起的重要作用。”[13]青铜器便是作为“礼器”成为中国古代宗教仪式中的一个重要构件,《左传》中说:“国之大事,在祀与戒。” 六艺中的礼、乐、射御、书、数,“礼”为首;先秦战国时期,“礼乐崩坏”,各国诸侯都在国家(天子)层面上行使礼仪,谓之“僭越”,所以孔子看到整个社会秩序的失范,但想要通过恢复周礼的方式来重铸秩序又不现实,所以他便以血亲情感为基础提出了“克己复礼”,“不学礼,无以立”,“不知礼,无以立也”,不是通过外在约束而是通过内在自律来重建以“礼”为核心的社会秩序。由此可见,“礼”作为中国传统文化成分的重要性。

“礼”的内容具有整体性,囊括了社会生活的各个层面,《礼记·昏义》中说:“夫礼,始于冠,本于昏,重于丧、祭,尊于朝、聘,和于乡、射。此礼之大体也。”《礼记·冠义》记载:凡人之所以为人者,礼义也。礼义之始在于正容体、齐颜色、顺辞令。……故曰:冠礼者礼之始也。是故古者圣王重冠。并进一步解释说:已冠而字之,成人之道也。成人之者,将责成人之礼焉也。……故曰:冠者,礼之始也。这说明冠礼是一切礼仪的基础,它首先是成人礼,表明男子开始承担孝悌忠顺之责。关于冠礼研究,比较有代表性的论著是杨宽《“冠礼”新探》,钱玄《三礼通论》,彭林的《士冠礼的礼法和礼义》,另有戴庞海的博士论文《先秦冠礼研究》等,虽说这些论著在研究方法和一些有关冠礼的细节解释上有所区别,但是,他们一个共同的认识,即:冠礼是汉统文化的一个重要标志,冠礼实施过程中的一系列环节实际上是在树立、强化接受冠礼的对象的文化认同感。因此,冠礼也就成为汉统文化的一个特征。所以《淮南子·齐俗训》中明确表述了这种特征:三苗髽首,羌人括领,中国冠笄,越人劗鬋。非常明显地说明了中原文化与其他文化最显著的区别。

一旦接受冠礼的人建立起这种文化认同感,那么他对这种文化就具有极强的向心力。最典型的例子莫过于子路绝缨,《史记·卷六十七 仲尼弟子列传第七》载有:於是子路欲燔台,蒉聩惧,乃下石乞、壶黡攻子路,击断子路之缨。子路曰:“君子死而冠不免。”遂结缨而死。王充在《论衡·率性》中说作为汉人的赵他“椎髻箕坐”,没有按照汉统文化的习惯戴“冠”,就被认为是“背叛王制”。《史记·陆贾列传》中更有详细记载:高祖使陆贾赐尉他印为南越王。陆生至,尉他(即赵他)魋结(即椎髻)箕倨见陆生。陆生因进说他曰:“足下中国人,亲戚昆弟坟在真定。今足下反天性,弃冠带,欲以区区之越与天子抗衡为敌国,祸且及身矣。……” 于是尉他乃蹶然起坐,谢陆生曰:“居蛮夷中久,殊失礼义。”

“冠礼”和“椎髻”实际上更多体现的是文化的差异性。古代汉统文化认为异族或异邦与中原的文化礼仪不同,所以就是“椎髻左衽”。这样,“椎髻”就从一种发式,转变成了古代边远少数民族的代称。如,《文选·沈约<齐故安陆昭王碑文>》:“椎髻髽首,日拜门闕。”张铣注:“椎髻髽首,蛮夷结髮之形。”

历代文献在表明与异族或异邦文化的差异之时,便通用“椎髻”指代。因此,在考察“椎髻”的时候,应该要将其放置在以一个大的文化语境中立体考量,才能使我们在运用史料的时候不致于出现偏差。

[1] 吴永章.中国南方民族文化源流史[M].南宁:广西教育出版社,1991.

[2] 杨国.符号与象征:中国少数民族服饰文化[M].北京:北京出版社,2000:35.

[3] 孙机.中国古舆服论丛[M].北京:文物出版社,2001:152-153.

[4] 吴凌云.儋耳与椎髻——从一幅从一幅拍印人头像说起[J].羊城今古,2001(3):16.

[5] 管彦波.文化与艺术:中国少数民族头饰文化研究[M].北京:中国经济出版社,2005:176.

[6] 彭年.“束发椎髻”非南越之俗——兼论“束发之俗”的起源及其他[J].中央民族大学学报,2001(6):32.

[7] 叶大兵,叶丽娅.头发与发饰民俗:中国的发文化[M].沈阳:辽宁人民出版社,2000:35.

[8] 孙机.汉代物质资料文化图说[M].北京:文物出版社,1991:25.

[9] 徐文生.中国古代生产工具图集·秦汉时代[M].西安:西北大学出版社,1986.

[10] 范晔.后汉书·度尚传[M].李贤,等,注.北京:中华书局,1965:1286.

[11] 范成大.范成大笔记六种[M].孔凡礼,点校.北京:中华书局,2002:12.

[12] 李安宅.仪礼与礼记之社会学的研究[M].北京:商务印书馆,1931:4.

[13] 张光直.中国的青铜时代[M].北京:三联书店,1990:1.

责任编辑:毛正天

2013-08-10

湖北省民宗委民族文化研究课题“湖北少数民族绘画艺术的文献搜集整理研究”系列成果之一(项目编号:HBMW200925)。

余锐(1975- ),男,苗族,湖北恩施人,副教授,博士,主要研究方向为文艺美学。

C95

A

1004-941(2013)05-0028-04