潜北断裂带构造特征研究

2013-12-01龚晓星焦立波

龚晓星,吕 鹏,董 政,焦立波

邱 莹,唐婷婷,冯美娜

(油气资源与勘探技术教育部重点实验室 (长江大学))

(长江大学地球物理与石油资源学院,湖北武汉430100)

潜北断裂带及其周缘位于中扬子东缘,处于秦岭-大别弧形造山带南缘、江南-雪峰弧形构造带北缘,在印支末期-燕山早期,受大洪山逆冲推覆体西南方向和江南雪峰逆冲推覆体北东方向挤压,形成了大洪山弧形北西向展布的叠瓦冲断凸起,在渔洋-新沟嘴组沉积时期,受汉水断层和荆门断层拉张回滑的影响,在潜北断裂带上升盘形成了北西-北北西走向展布的汉水断陷和荆门断陷;燕山中期,受剪切-压扭作用影响形成了一系列的北东向左行挤压走滑断层;荆沙组沉积时期反转松弛,为北东向潜北断层的孕育创造了良好的地质条件[1-5];喜马拉雅早期,在北西-南东伸展-引张作用下,导致在南侧坡折带基础上逐渐过渡转换形成了北东向潜北断层的产生,进而形成了受潜北断裂带控制的潜江组、荆河镇组北东向凹陷。断裂带两盘构造特征表现显著不同,以及各段构造样式表现明显差异。下面,笔者通过对比潜北断层上下盘特征及断裂各段构造样式来解析潜北断裂带构造特征。

1 潜北断裂带两盘构造特征解析

1.1 潜北断裂上升盘构造特征

潜北断裂上升盘为燕山早、中期大洪山推覆体锋带与中带叠瓦逆冲带,强烈的南北挤压褶皱逆冲推覆,使研究区主体发育有3组北西向弧形叠瓦逆冲带和一组北东向左行压扭剪切带,形成了研究区北部山-谷古地貌。燕山晚期地质应力反转,伸展回滑随即产生汉水和荆门2大控盆断裂带,次级断层主要以顺向断层为主。燕山晚期-喜马拉雅早期岩浆活动和断裂回滑双重作用下,导致荆门、汉水断陷经历了左旋掀斜,后经剥蚀改造,断裂于渔洋组上段产生,沙市组强烈活动,荆沙组下段基本结束,形成了汉水、荆门后缘断坳,并具有 “箕”状断陷结构的基本特征,总体形成 “两突两凹”的构造格局 (见图1)。

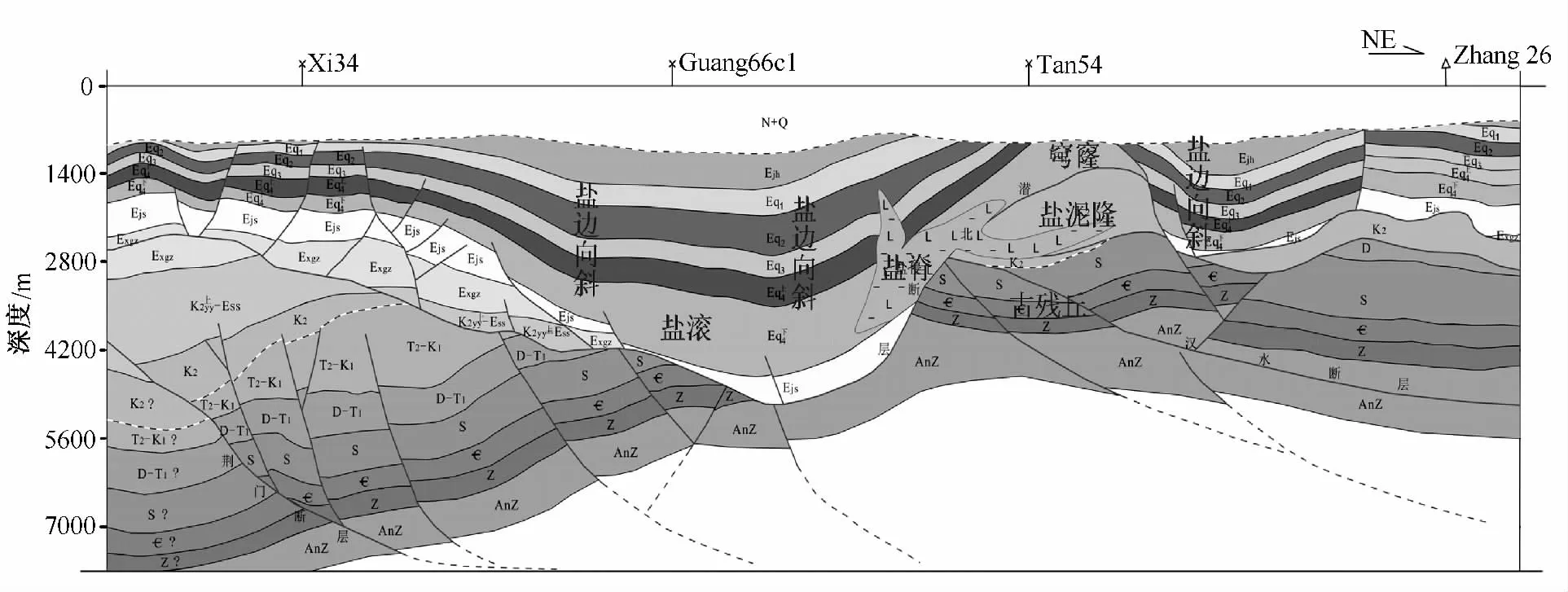

1.2 潜北断裂下降盘构造特征

在潜北断裂下降盘发育有上、下第三系有2种类型的角度不整合面,一类为凹陷边缘低角度不整合面 (∠5~10°),为喜马拉雅中期抬升运动形成的区域不整合面[5];另外一类为潭口凸起高角度不整合面 (∠20~45°),由盐构造生长拱升后使上覆地层遭受剥蚀而形成的局部不整合。纵向上多条盐脊、盐墙、盐丘、盐滚和盐泥复合构造:以潭口凸起及其2翼为例,由北向南出现王场、潭口、潭口西3组北西走向的盐墙,盐、泥及混合构造分布于渔洋组-潜江组各个层系中 (见图2)。可见由盐泥上拱隆升产生的发散状断裂构造样式以及潜北断层附近马尾状、Y式、多字型、漏斗状等各种断裂构造样式。此外由于盐泥塑性流动所致的盐间、盐边向斜,以及盐上背斜、低幅背向斜区较为多见。

图1 松安 (部分)地震地质解释剖面 (NE)

图2 xplp380-qblp640-dplp1760测线地震解释剖面 (NE)

2 潜北断裂带各段构造特征解析

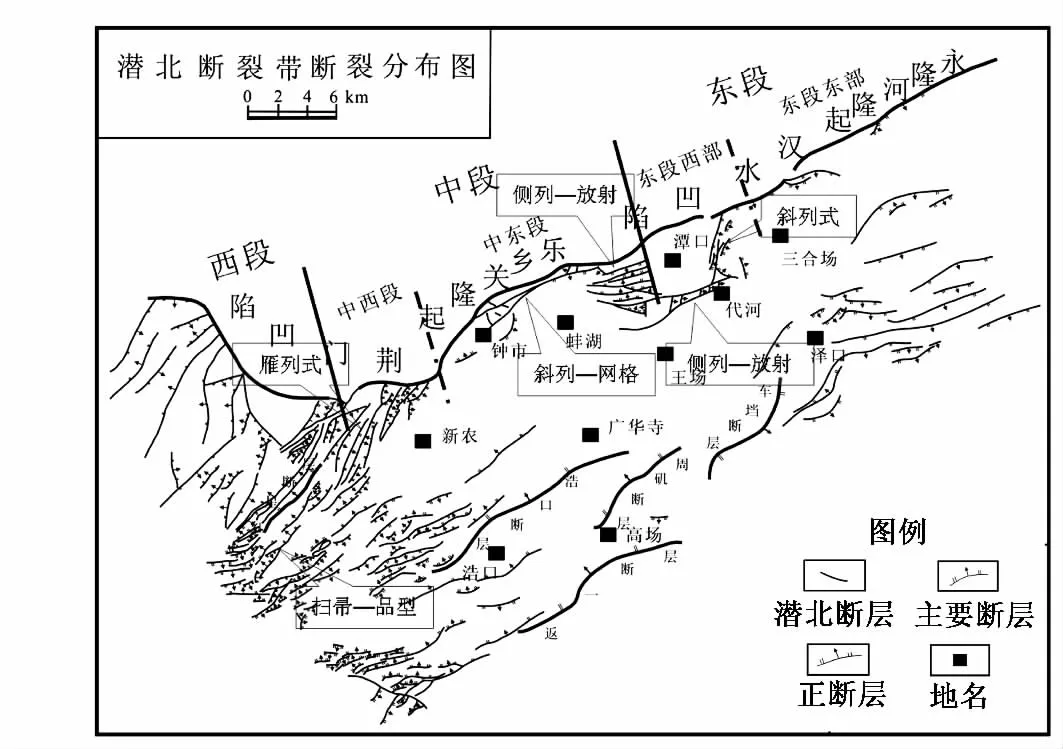

潜北断裂带结构复杂,分支断层多、断面形态复杂,各段断层倾角变化悬殊,断距不一,断裂构造样式复杂多变。根据潜北断裂上、下盘结构和各段断裂类型、展布、产状、断距等参数,总体分为3段,与丫角低凸起、荆门凹陷、乐乡关凸起、汉水凹陷、永隆河隆起古构造具有相对应关系,北西向正、负古构造单元导致其间各段形成与演化产生差别,加之盐泥塑性作用改造,造成断裂构造样式存在差别,并且其间形成了各个级次不同时期形成的断裂转换带。断面几何形态主要有平直状、铲状、座椅状等。断层剖面组合类型以顺向断阶、反向断阶、地堑、地垒、Y式、马尾式、多字式、花状等较为常见。断层平面组合类型主要为侧列式、放射状、帚状-品型、网格式、斜列式等 (见图3)。

图3 潜北断裂带断裂分布图

2.1 潜北断裂带东段构造特征

平面上以数条分枝断层对向侧列、斜列、网格状、发散状或是三角形断块群展布,断裂构造体系复杂。剖面上断面形态多变,次级断层发育,特别是在潭口地区,下伏侵入盐泥加剧了断裂构造的复杂程度。

1)东段东部 东段东部主要为潭口以东地区,潜北断裂体系也较复杂,类似西段的 “马尾式”断裂构造,不同点在于平面上分枝地层为北东方向延展,并与潜北主断层呈小角度相交,与潜北断层组成扫帚状断裂样式。潜北主断面倾角较缓,座椅状已不是很明显 (见图3)。主干断层高角度犁式结构,上、下段倾角稍有不同,断裂构造特征为:下段渔洋组至潜四段,断层呈平缓弧形,倾角45~75°之间,次生断层主要分部在渔阳-荆沙组,呈 “Y”型和复 “Y”型结构。潜四段地层45°,牵引下凹,塑性性质明显。上段潜三段-荆河镇组,主干断层呈弧形,倾角在45~50°之间,具有逆牵引背斜特征,后次生断层切割,上部地层剥蚀,形成扫帚状断裂构造,浅层由于喜马拉雅早期伸展作用产生次生共轭断层。

纵向上,燕山中期压扭可见走滑断裂系统。荆沙组下段沉积后,潜北断裂随之产生,早期断层陡,潜北主控断层与次级断层组成Y式与复Y式断裂构造样式,潜江组至荆河镇组沉积时早期产生的逆牵引随即被产生的次级断层所切割形成马尾式构造样式,主要可见Y式、复Y式、帚状、花状构造样式。

2)东段西部 东段西部主要在潭口地区,中构造层下段沉积时期为断裂坡折带转变带。荆沙组沉积时,潜北断裂下降盘产生负荷差异,潜江组沉积时盐泥产生,至荆河镇组沉积盐泥侵入上拱。地震剖面显示潜北主控断层有一个由缓到陡的转折,纵向上形成 “座椅状”,为先期乐乡关隆起古残丘与后期盐岩塑性流动上拱共同作用的结果。主断层附近可见马尾构造、天窗构造和后期盐泥塑性流动变形变位形成的各种断裂构造样式及盐泥构造样式。

2.2 潜北断裂带中段构造特征

中段在平面上以数条分枝断层同向侧列、斜列、对向侧列或是网格状,向西南方向延展,主断层走向类似 “S”状延展,以其拐弯处为界再细分为中西段和中东段。剖面显示,西、中段的过渡带由深至浅由老到新产生同向调节断层,收敛于主干断层,剖面上形成 “马尾式”结构也较为常见 (见图7)。由单一潜北主断层所控制而形成的高陡构造带,剖面上断面形态上陡下缓,具有单条犁型深大断裂的特点。

1)中东段 中东段断裂体系相对复杂一些,地震剖面显示潜北断裂带上盘显现走滑断裂系统,潜江组沉积时期,在伸展-裂陷作用下,紧邻潜北断裂带下降盘受乐乡关地垒近物源供给的影响,潜江组表现为相对脆性性质,因此下滑牵引作用导致次生断裂发育。钟市铲式主断层,纵向上由深至浅、由老至新,产生了同向调节断层,并向主干断层收敛,进一步产生次级断层,形成了复杂的马尾及Y式组合样式。蚌湖地区,地震剖面显示在凹陷沉降中心,潜北断层高角度滑动的同时附近各个顺向断块产生相对滑动,在深部形成由反向断层转换共同作用的高角度断裂夹持的断块构成 “漏斗”状结构,次生断层少,在主干断层强烈沉陷与沉降中心牵引作用下,纵向上形成了 “漏斗”状、Y状和燕山中期花状构造样式。

此外,在蚌湖以东地区潜北主干断层附近的顺向次级断层常常消减于深部的塑性层中,潜三段-荆河镇组地层可见 “多”字型断裂构造样式。上部多字型断裂变形样式发育,说明紧邻断裂为受下降盘强烈正牵引和地层脆性增强作用的结果,而远离潜北主干断层的下降盘地层塑性较强,断裂不甚发育。

2)中西段 中西段断裂体系相对比较简单,在中段下降盘前缘,中西段潜四下段地层表现为明显的 “楔状”外形,而中西段其余潜江组地层向断层处均抬升,层厚没有十分明显的变化,这表明潜北断层在潜四下段沉积时明显的控制了地层的沉积,出现了断陷沉积的特点,显现出了同沉积断层的作用。荆沙组早期及之前,北部荆门凹陷与南部潜江凹陷在坡折过度的基础上形成了潜北断裂,剖面上可见以其为主的顺向断阶和马尾状断层,进而形成次级断层构成Y型构造样式。其中,远离潜北主干断层下降盘塑性增强,断裂较少发育。

2.3 潜北断裂带西段构造特征

断裂体系较为复杂,平面上以数条分枝断层同向侧列或是斜列,向西南方向延展,帚状-品型亦较多见。剖面上伸展裂陷作用下,断块旋转下掉并形成与主断层同向或反向断阶,各断层间断面近于平行。潜北断层上升盘地层强烈的正牵引作用下下倾拉伸。剖面显示,荆河镇组沉积时期,潜北断层向西逐渐消失,向西表现为由南倾顺向断阶转变为南、北倾的垒堑式结构。总体表现为以北西倾反向Y型断裂组成,也是主控断层,南部为顺向断阶,潜北断层已弱化为K2-Exgz层系脊式断裂样式,断裂带倾向已完全由北西倾向断层占主导。

3 结 语

潜北断裂带上升盘为燕山早、中期大洪山推覆体锋带与中带叠瓦逆冲带,后期在燕山晚期-喜马拉雅早期岩浆活动和断裂回滑双重作用下,导致荆门、汉水断陷经历了左旋掀斜,形成 “两突两凹”的构造格局。潜北断裂下降盘上、下第三系凹陷边缘低角度不整合面为喜马拉雅中期抬升运动形成的区域不整合面,潭口凸起高角度不整合面为由盐构造生长拱升后使上覆地层遭受剥蚀而形成的局部不整合。潜北断裂带具有明显的分段性,具有中段相对简单,西段较复杂,东段复杂的结构特点。该断层中部控盆最为强烈,西、东部稍弱,具有断层落差巨大、切割地层层系多、断面形态多变、倾角变化大、平面延伸距离远等特点。