论学情分析与教学过程的整合*

2013-11-30安桂清

● 安桂清

如何引导教师开展专业的学情分析,并将其与教学过程整合就成为教学变革的重要课题。

一、学情分析与教学过程割裂的现实图景

(一)仅关注课前的学情分析,缺乏课中和课后的学情考察

教学实施需要依据学生的学习状态对原有预案进行调整和变动。因此不论是教学目标、教学内容,还是教学过程,都无法依照预案按部就班地执行。以内容为例,既存在预期的学习内容(intended object of learning),亦存在课堂实践出来的学习内容(enacted object of learning)和学生最终体验到的学习内容(lived object of learning)。[1]要考察教学内容的适切性,教师必须将课前、课中、课后三个层面的内容加以关联,综合分析。

(二)凭主观臆断估测学情,缺乏有力的证据证明

在过往以教为中心的教学中,虽然通过与学生的长期接触,教师积累了关于学生的部分信息和经验,但由于缺乏有力的证据支撑,学情分析只能是教师“想当然”的一些看法,无法反映班级学生的实际状况。这样的学情分析无法为定位教学目标、确定教学方法和界定教学重难点提供参考,因而也就不能为课堂教学提供帮助。由此便不难理解,为什么多数教师在备课时皆有“学情分析”的环节,但仔细考察则会发现这个单独的环节与整体教学设计和内容安排往往处于割裂状态。

(三)学情分析泛泛而论,缺乏与具体教学内容的匹配

考察现有的学情分析,多数是从学生整体所处年龄阶段特点或学生学习能力的总体倾向角度进行概括,忽视与具体教学内容相关的知识技能储备的分析,这在一定程度上导致学情分析停留在抽象笼统的层面,无法辨别学生学习的特定起点能力。回想教学中的种种悖论,许多现象皆因此而起:学生对某些内容一读就懂、一学就会,但教师仍然按部就班地把课文从头教到尾;教师认为某个教学内容是重中之重,但这样的教学重点不一定是学生自己学不会的;教师认为某个教学内容不是难点,但对学生而言却有可能是难点……所以,学情分析如果没有具体到学生对某一教学内容所具有的学习经验——他们已具备了哪些知识和技能,他们尚缺乏哪些知识和技能,实际上相当于没有做。

(四)注重对学生群体共性的分析,缺乏对学生个体差异的考察

学情分析不能局限于对学生群体共性的分析和归纳,更应立足于学生个体的独特性和差异性。但现实情况是教师们习惯考虑绝大多数学生对某个内容的普遍可接受程度,而不是不同类型学生对同一内容的不同学习倾向和学习方式,更不会是“每一个”学生的学习特征。这从学生学习风格在学情分析中的缺失状况可见一斑。学习风格是学习者对学习方法的定向和偏爱,指学习者个体在教学过程中通常喜欢采用的学习方式。教师教学方式与学生学习方式的匹配对提高学生的学习效率具有重要的作用。遗憾的是,已有的学情分析大都忽略对学生学习风格的考察,这在一定程度上淡化了学生认知性向和心理特质的个别化和特殊性。由于教学中很少看到教师为了适应学生的差异性而安排的教学举措,以致部分学生在教学过程中出现游离于课堂的状况。

二、学情分析与教学过程的整合路径

(一)学情分析行动系统的建构

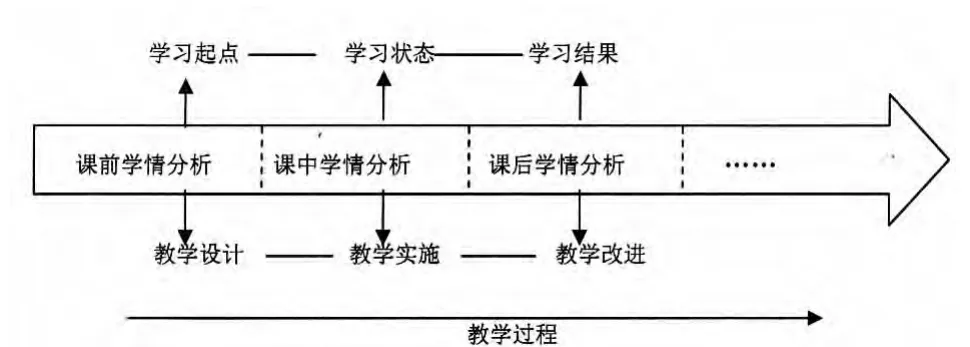

事实上,教学的设计、实施与改进应由学情而不是预定的教学内容所引导和推动。如图一所示:学情分析渗透于教学全过程,所分析的三个基本单位:学习起点、学习状态、学习结果构成了一个基本的学情分析连续体。[2]表面上看,课前、课中和课后的学情分析各有指向,但正如图中虚线所示意的,这三个阶段的划分只具有相对的独立性,实际上是相互关联的。要确定学生的“学习起点”,不仅需要考察以往课后分析所得到的学生学习结果,而且需要回顾以往教师在课堂上所观察到的学生学习状态。而学生的“学习状态”既是落实课前学情分析的结果,又是课后学情分析的维度之一。对“学习结果”的分析又成为新一次教学课前学情分析确定学生学习起点的重要参考。学情分析即是在这样的循环往复中实现与教学过程的整合的。其整合的实质就在于使评价贯穿教学的始终,实现教学与评价的一体化。

图一 学情分析行动系统示意图

(二)学情分析行动系统的运作

考察上述学情分析的行动系统,显然教学过程同时是教师对学生的学情不断加以判断和进行反馈的过程。这一过程是否有效因而与教师对学情的判断是否科学以及反馈是否适当密切相关。然而,学生的情况极为复杂,课前、课中和课后究竟采取哪些科学的方法与技术开展学情分析呢?事实上,在教学实践中,教师能够采用的学情分析的方法是极其多样的。比如:让学生预习、测验、访谈学生、课上让学生质疑、点评、做小结、倾听学生讨论、巡视学生做练习的过程、在答疑中发现问题、作业批阅,等等。在这些方式方法中,有些方法对学情的了解是随机的,有些则需要系统的设计。基于对学情分析的国际经验的考察,我们在此对课前、课中和课后三个阶段的学情分析方法作简要探讨。

1.课前学情分析

课前学情分析聚焦于学生的学习起点,涉及学生已有的知识基础、学习方式、智能偏好和兴趣领域等信息。通过对这些信息的考察,课前学情分析能够为教学设计提供依据,确保教学目标和教学内容的有效性。课前学情分析通常采用测验、访谈、问卷调查等方法。这类方法看似简单,但要真正揭示学生的学习困难,暴露学生的相异构想,则需要系统设计和规范实施。以测验为例,究竟要测些什么、测验的内容是否具有诊断性、测验时要注意什么,诸如此类的问题是恰当运用测验法的关键。香港“课堂学习研究”为诊断学生的学习困难采取了基于变易学习理论的测试法。该方法把学情分析与具体的教学内容相联系,引导教师通过前测了解学生在学习上出现困难的关键属性,鉴别学生在理解上有什么差异,然后运用适当的变易图式设计学习经验来帮助学生聚焦于关键属性,从而学会需要掌握的学科内容。该方法通常运用先导测试(pilot test)、前测(pretest)、学生访谈(student interviews)等手段寻找学生学习的难点。先导测试按照分层抽样的原则一般在两组学生中进行,每组6或9位(兼顾高、中、低三个学习层次),其中一组是已学过某个内容的高一年级的学生,以了解其对某项内容的掌握程度。另一组学生是还没有学过的,以了解学生对这项内容的初步理解情况。另一方面,先导测试亦可以检验已经设计好的试卷题目的效度。如果有需要,可以就学生对先导测试的表现进行访谈。先导测试后会对测试数据进行分析,分析的重点如下:测试题目的指示语是否清晰明白?如果不够清晰,我们应该如何修正;这些测试题目是否与学习内容相对应;这些测试题目是否能够检视出学生的已有知识、学习困难(假定的)和知识迁移领域;为了设计前测题目,我们应该如何修改先导测试。[3]先导测试卷经过修订后,便可称为前测题目。前测通常对全体学生进行测试,但为避免先导测试对学生产生的练习效应,前测对象不包括参加先导测试的学生。前测结束后会收集学生的测试答案并进行编码,通过对编码的数据进行分析,找出学生关于特定主题的已有知识、困难所在以及迁移能力如何,从而为随后的课堂教学设计提供建议和思路。由香港的经验可知,测验法有助于我们在确定教学目标和内容时,超越原先单纯依据学科逻辑体系判断教学重难点的做法,真正做到从学生的学习实态出发增强教学的针对性和个性化。

2.课中学情分析

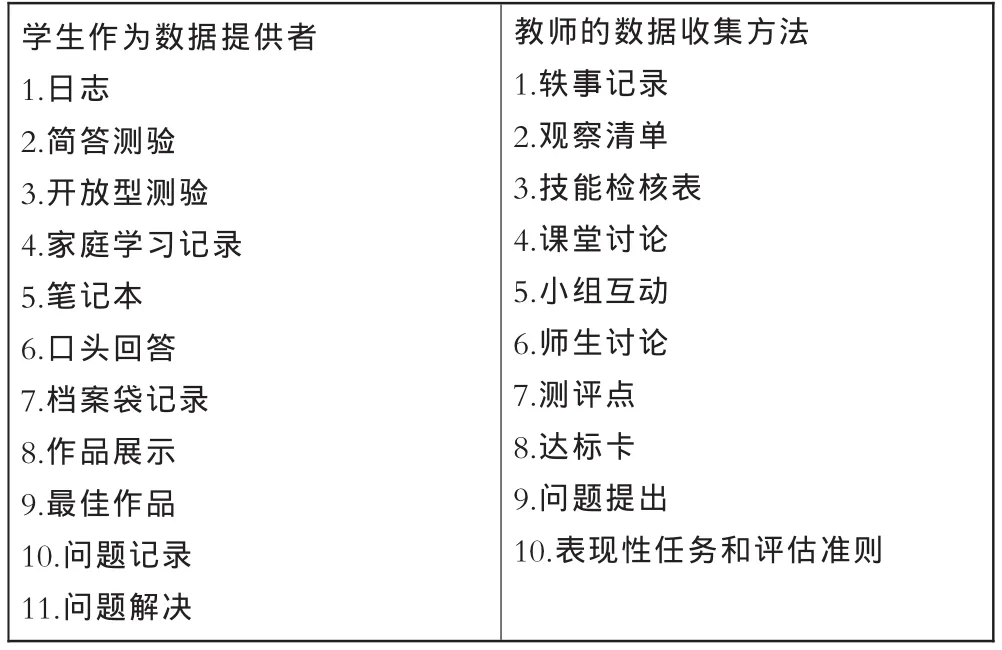

课中学情分析聚焦于学生课上的学习状态,对这一阶段的学情考察需要收集学生学习的证据和学生对“教”的反应数据。课中学情分析重塑了教学有效性的评价依据。那就是教学的有效性只取决于“学”的有效性。考察课中学情的角度很多,从学情信息提供者的角度看,既有课堂观察者所提供的学情信息,又有执教者和学生自身提供的学情信息。具体的方法与技术亦无法尽数。史密斯(Nanci Smith)总结了课中评价的一个工具表单,如表1所示:在日常教学中,课中评价与教学实施缠绕在一起,甚至某些数据收集方法即是教学过程本身。如果说课前的学情分析是“为了学习的评价”(assessment for learning),课中的学情分析则是对“评价即学习”(assessment as learning)理念的具体体现,它最集中地展现了教学与评价一体化的现实形态。

表1 课中评价的工具表单[4]

课中学情分析使教学成为一个在评价引领下不断创生的过程。这一过程摆脱了既有路线的规束,不再按照教师预定的路数推进,而是以学生的学习实态引导教师教的合宜方式,促进教学作为一种智慧性实践将每一情境潜在的教育意义现实化。从更深层的意义上讲,课中学情分析与教学过程的整合是由传统的“教的课堂”转型为“学的课堂”的必要途径。

3.课后学情分析

课后学情分析指向于对学生学习结果的考察,旨在为判断“学生最终学到了什么”提供信息。课后学情分析为教师的教学反思与改进提供了依据。通过分析“学生最终学到了什么”,教师进一步对教学设计的适切性和教学实施的有效性进行检讨,最终在修正原有教学方式的基础上做出新的教学决策。基于学情分析连续体的事实,课后学情分析同时是新一轮教学课前学情分析的有机组成部分,因此这两个阶段所采用的学情分析方法有共通之处。课后学情分析的方法主要包括后测、学生访谈及作业分析等。出于前后对照的目的,课后学情分析方法的具体操作与课前学情分析要有所照应。仍以香港“课堂学习研究”所采用的测验法为例,后测的试题和前测试题在大部分情况下是相同的。但是,有些前测和后测的试题可能会有些调整。做出调整的时候,应该记住前测和后测同一类型的题目总的测试方向应该保持不变。[5]在对后测进行分析时,首先要做的也是编码,而且编码方式与前测一致,然后计算学生的答案中分别属于各类编码的人数,并制成统计表以直观反映学生的学习成效。除了后测外,课后实施的学生访谈与课前的学生访谈也适成对照。比如访谈的对象保持不变,访谈主要围绕学习内容展开,也可以重问一些课前访谈中问到的一些问题,以对比课前和课后学生认识的变化,等等。需要强调的是课后学情分析不能仅仅局限于收集反映学生学习结果的信息,更重要的是对信息作出解释与评论。

综上所述,贯穿课前、课中和课后的学情分析行动系统的运作体现出如下基本特征:一,由经验性的判断转向实证性的分析。学情分析的证据意识受到强调,而且证据来源并不单一,多判据互证成为可能,以往仅凭经验臆断学情的状况被大大超越。二,由静态的分析转向动态的跟踪。课前、课中和课后的学情分析连续体使学情分析与教学情境相辅相生,不再仅仅是课前对学生基础的静态把握,而是对整个教学过程中学生所表现出的各种状态的捕捉。三,由一次性的分析转向持续性的跟进。每一次的学情分析都不是孤立的,学情分析的连续体表明课后的学情分析无不是下一次课前学情分析的基础,而课前学情分析则又是上一次课后学情分析的延续,因此学情分析是一个循环往复的持续过程。

[1]卢敏玲、庞永欣、植佩敏.课堂学习研究——如何照顾学生个别差异[M].李树英、郭永贤译.北京:教育科学出版社,2006:15.

[2]陈隆升.从“学”的视角重构语文课堂——基于语文教师“学情分析”的个案研究[J].课程·教材·教法,2012,(4):46.

[3][5]李树英、高宝玉.课堂学习研究实践手册[M].合肥:安徽教育出版社,2011:55.84.

[4]Nanci Smith,Role of Assessment in a Differentiated Classroom[EB/OL].http://daretodifferentiate.wikispaces.com/file/view/RoleofAssme ntinaDifferentiatedClassroom_Handout.pdf,2012-10-20.