肝衰竭中医证候分布规律研究

2013-11-26周小舟黄俏光孙新锋马文峰徐文军徐韶敏周大桥

周小舟,黄俏光,孙新锋,马文峰,徐文军,徐韶敏,周大桥

(广州中医药大学深圳附属医院国家中医肝病重点专科,广东 深圳518033)

慢加急性、慢性肝衰竭是我国肝衰竭患者中的主要类型,由慢性肝炎或肝硬化发展而来,临床证候复杂多变,变证多,兼夹证多,治疗难度大,病死率高达70%以上。我国慢性乙型重型肝炎居多,占全部慢加急性、慢性肝衰竭的96.8%,各种并发症是导致患者死亡、病死率居高不下的重要原因。

近年来,采用中西医结合、中医药为主的内科治疗方法已使慢加急性、慢性肝衰竭的病死率下降至60%左右,然而遗憾的是,对慢加急性、慢性肝衰竭的中医辨证尚无统一标准,中医证候内在规律性认识不足,影响了中医治疗方案的规范。因此,明确慢加急性、慢性肝衰竭中医证候的分布特点及其演变规律已成为诊治慢加急性、慢性肝衰竭的紧迫课题。本研究通过对165 例慢加急性、慢性肝衰竭患者进行回顾性调查,揭示慢加急性、慢性肝衰竭中医证候的分布特点及其演变规律,为慢加急性、慢性肝衰竭的进一步治疗提供临床依据。

1 资料与方法

1.1 病例选择

符合诊断标准的慢加急性、慢性肝衰竭2007年1月~2010年5月深圳市中医院住院患者165 例。

1.2 诊断标准[1]

按照2006年中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组、中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组制定的《肝衰竭诊疗指南》。

1.3 纳入标准

符合上述诊断标准的住院病人;不具备以下排除标准项中任1 项;年龄18~65 岁。

1.4 排除标准

合并原发性肝癌;其他非乙型病毒性肝病引起的慢性重型肝炎;目前有明显的非本病之临床症状和体征而影响证候类型确定者;伴其他系统疾病,影响临床证候结果(如心脑血管病、精神病)。

1.5 统计学分析

采用统计学SPSS 13.0 软件进行分析。数据均为计量资料,组间比较用χ2检验。

2 结果

2.1 慢加急性、慢性肝衰竭患者发病年龄、性别、职业分布规律及与吸烟、饮酒关系的分析和病毒标志物的情况

调查结果显示:慢加急性、慢性肝衰竭可以发生于任何年龄,以41~50 岁为多见;男性多于女性,男女之比为3.125∶1;165 例患者中,其发生与患者的职业有一定的关系,以普通职员、无业人员为主,其中普通职员为44.24%、无业人员为39.39%;其发病与吸烟的关系不甚密切,但与饮酒有一定关系(64.24%);其发生与季节无明显相关性;而思虑、劳累及饮酒是其病情加重的主要因素之一,分别占54.55%、58.79%及52.73%;病毒复制阳性率较高,HBeAg 阳 性 率 为70.30%,HBV-DNA 阳 性 率 为79.39%。

2.2 慢加急性、慢性肝衰竭患者的基础病分布情况

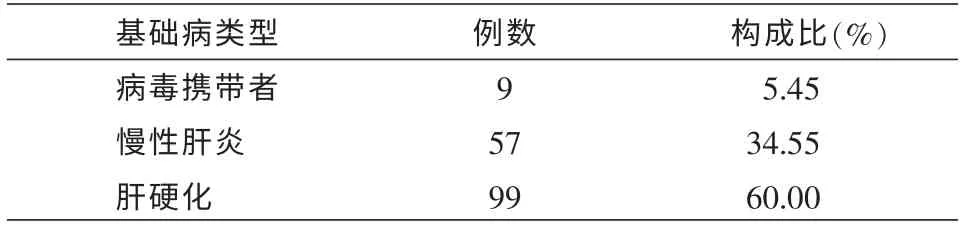

从表1可见,慢加急性、慢性肝衰竭多发生在肝硬化的基础上,比率为60.00%,发生在慢性肝炎的基础上的比率为34.55%,而发生在病毒携带者的基础上的仅为5.45%。结果见表1。

表1 慢加急性、慢性肝衰竭患者的基础病分布情况

2.3 慢加急性、慢性肝衰竭患者的中医证候证型分布情况

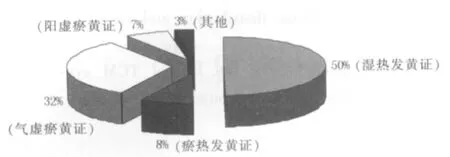

按照中医证候诊断标准,将165 例慢加急性、慢性肝衰竭患者的主要证型统计发现,其中湿热发黄证占50%,气虚瘀黄证占32%,瘀热发黄证占8%,阳虚瘀黄证占7%,其他证型占3%。结果见图1。

图1 慢加急性、慢性肝衰竭患者的中医证候证型分布情况图

2.4 慢加急性、慢性肝衰竭患者的中医证型与预后的关系

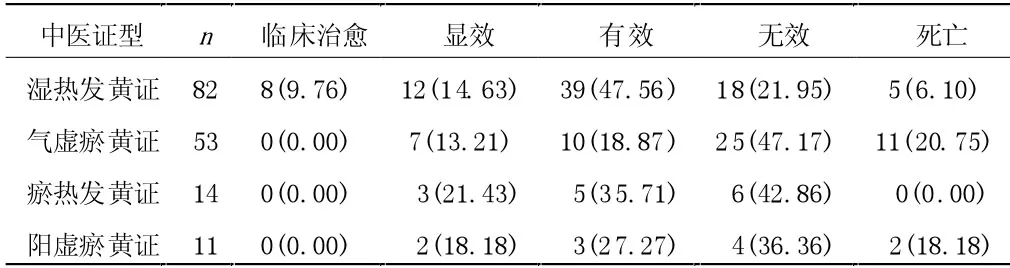

慢加急性、慢性肝衰竭患者主要证型的治疗后总有效率 (临床治愈+显效+有效) 湿热发黄证为71.95%,气 虚 瘀 黄 为32.08%,瘀 热 发 黄 证 为57.14%,阳虚瘀黄证为45.45%,湿热发黄证明显高于其他证型(P<0.05);而气虚瘀黄证的无效率(无效+死亡)为67.92%,明显高于湿热发黄证(28.05%)(P<0.05);瘀热发黄证与阳虚瘀黄证之间差异无统计学意义(P>0.05)。结果见表2。

表2 慢加急性、慢性肝衰竭患者的中医证型与预后的关系 [例,(%)]

3 讨论

慢加急性、慢性肝衰竭的中医病因为“湿热疫毒”,“湿热疫毒”伤于肝,湿热交织,必致气机受阻,久则生瘀,而热邪亦可直接耗伤阴血。正气受损以肝之体阴损伤为主。近代名医张锡纯在《医学衷中参西录》中说:“不知人之元气,根基于肾,而萌芽于肝。凡物之萌芽,皆嫩脆易损。”总之“湿热疫毒”损伤肝体,久则生瘀,导致肝“体用同损”、“毒瘀胶着”的局面,是本病最基本的病因病机。

本研究结果显示,该病发病有一定的年龄、性别、职业倾向。究其原因为该年龄段的男性免疫力已经下降,但又未至衰弱,一方面对病毒的免疫监控力下降,造成病毒复制活跃,另一方面,尚能对病毒的攻击产生较强烈的免疫应答,导致肝细胞大量坏死,从中医理论来看,为正气不衰,邪气旺盛,邪正剧烈相争,而发生本病。彭劼等[2]回顾性调查了317 例本病患者,也发现男性占89.0%,与本研究结果基本相符。吴宝灵[3]对258 例该病患者进行了临床分析,发现是以农民为主,占53.4%。本研究中职业以普通职员、无业人员居多,其大多收入都不高,劳动强度一般较大,对肝炎的治疗缺乏正确的认识,多未接受正规的治疗,容易引起病情加重发生慢加急性、慢性肝衰竭。本组病例病毒复制阳性率较高,可见HBV 的病毒复制是诱发慢加急性、慢性肝衰竭的重要原因之一。本研究的病例,多发生在肝炎后肝硬化的基础上,比率达60.00%。张琴等[4]对223 例肝炎肝硬化的证候进行临床调查,得出肝炎肝硬化由于湿热疫毒留恋日久,正气已亏,邪气滞留,若再次遭遇损害肝细胞的种种诱因,可因邪气相加,正不胜邪,导致正气骤损,肝细胞大量坏死,发生慢加急性、慢性肝衰竭。过度劳累、饮酒及情绪改变可以使机体免疫力降低,成为该病的诱发因素。

研究发现,该病病位确实在肝、脾、胆、胃、肾;辨证定性多以血瘀、湿热、热毒、气虚、肝郁为主。其主要证型为湿热发黄证、气虚瘀黄证证、瘀热发黄证和阳虚发黄证。而其主要证型的治疗后总有效率:湿热发黄证的总有效率明显高于其余证型;而气虚瘀黄证的无效率明显高于湿热发黄证。可见以虚证为主的病情较重,预后较差。通过本研究发现,慢加急性、慢性肝衰竭患者具有一定的中医证候特点和发病规律,对指导临床治疗很有意义。

[1]中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组,中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组.肝衰竭诊疗指南 [J].中华肝脏病杂志,2006(14):643-646.

[2]彭 劼,李福山,候金林,等.重型肝炎的临床转归与诊断分型的再认识[J].临床肝胆病杂志,2003,19(2):24-15,21.

[3]吴宝灵,陈月新.重型肝炎258 例临床分析[J].中国乡村医药杂志,2003,10(2):21.

[4]张 琴,刘 平,陈惠芬,等.肝炎后肝硬化中医证候的多元分析[J].中西医结合肝病杂志,2003,13(2):69-72.

[5]李 筠.慢性重型肝炎中医辨证与临床分期及预后分析 [J].中西医结合肝病杂志,2007,17(6):343-344.