疾病模型与中西医诊断原理

2013-11-26李科威

李科威

(科凌力医学软体有限公司,广东 深圳518028)

1 疾病认识的方法论问题

对认识方法的追根溯源,总免不了上升到哲学层面;对哲学问题的认识,取决于采取什么样的认识思路。今天,人们所拥有的认识方法,早已从神学背景置换为科学背景,成为所有学术路线的依据。但是,科学滥觞的本源及应用方式,我们认为并不适合关于疾病的认识,因为科学擅长描述的是物质对象,这种对象的特征在人的感觉尺度上是稳定的,变化是线性的,过程是可逆的,并具有重复性。这些特征恰恰与疾病的描述特征相反!疾病是一个生命过程,它的特点表现为状态非稳定,变化非线性,过程不可逆,也没有重复性。每一个生命过程,甚至同一病种发生的不同时段,都是有差异的新过程;医学需要从可操作角度认识生命过程,显然,采取线性方法很容易超出非线性的现实边界。

今天人们对科学概念的应用是泛真理化的,把所有带有正确意义的东西都归为科学,这是信仰,基于信仰的操作肯定会有问题,因为神学中也能演绎出正确部分。若要开拓学术研究视野,就必须突破迷信的框定,因此,本文有必要把科学概念限制为基于牛顿动力学之上的一个学问体系。以往,基于牛顿动力学体系的生命研究,限定了思维的发展模式,为此,我们需要建立另外一种学术基础,暂时定名为“生态动力学体系”。用对比法描述两者的区别,见图1。

图1 牛顿动力学与生态动力学对照图

上图中的对比,实际展示了一种批判,如同通过对神学的批判建立起科学一样,我们通过对牛顿动力学的批判,试图建立起生态动力学的认识方法。

2 疾病的通适模型

模型依靠抽象获取,生态动力学与牛顿动力学获取模型的表达方式不同。生命模型不可能是一个数学公式,也不可能是普适性的数值表达。通过对实际条件和个性特征进行抽象描述和模拟,我们得到的概念模型是:疾病是一种相对宏观的功能态,表现为一个生命过程段;该过程段受各种条件限制,并表现自身的功能特征,它的特征包括:构成初始状态的要素不确定、过程不可逆、过程不可重复、过程有涨落、分叉点随机、外部有边界限制、边界条件不确定、终末状态随机发散、结果不确定,等等。

按照描述性模型概念的套定,我们用图形表达,见图2。

图2 疾病的描述性模型示意图

3 生态坐标系与疾病模型

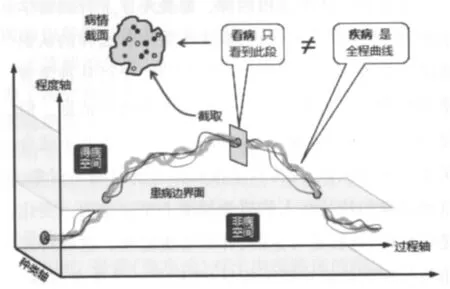

关于宏观生命态问题的研究,有必要借助坐标系来进行抽象、框定、比较与认识,其取名为:生态坐标系。我们定义的生态坐标系实际上是一个双轴系结构的三维坐标系,首先它具有生命状态与疾病关系的表征功能,其次它具有病症轻重缓急的评价功能,再次它具有时序方向与发生过程的描述功能。参见图3。

图3 生态坐标系与疾病模型示意图

图3表现了两种变量序列,一个是生命状态面,该状态面如同有潮汐波浪的水面,动荡不息;另一个是病态曲线,该曲线如同在水中穿行的鱼儿,起伏不定。我们设定:若疾病曲线在生命状态面之下,则疾病呈聚散不定的隐性状态,表达机体相对健康;若疾病曲线超出生命状态面之上,则表现为生病。

依据对上述三维坐标图形的理解,我们进一步简化,方便对应现实诊疗操作场景与抽象疾病模型的可描述特征。假定医生在现实场景中给病人看病,医生每一次所看到的,就是病人病痛过程一个时间段的横断面,参见图4。

图4 生态坐标系与疾病模型横断面示意图

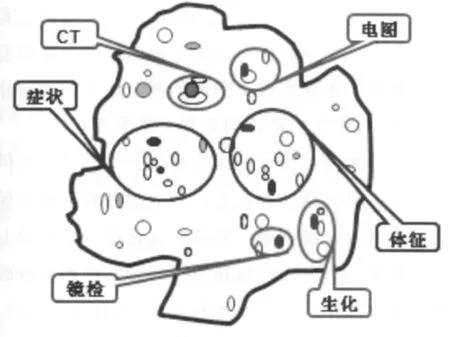

病情横断面仅一段截面,该截面不能概全疾病的全过程描述。将该截面垂直翻转过来,大致设定为一个随手画出的非规则图形。图形中间随机分布的离散小点,表示医生通过望、闻、问、切,或视、触、叩、听,包括检验方法得到的病情内容。古今中外的医生无不使用的这种片段式病情描述方法,但是各自对内容的专注点和解释体系各有不同。从该截面往前,是依据解释体系对要素进行发现、描述和取舍;从该截面往后,是解释体系依据要素进行评估、探究和总结,找出疾病的确定方向。这里所指的“解释体系”可以是中医、西医,或其他医学体系。

4 基于疾病模型的诊断模型

前面,我们通过分别建立疾病模型和生态坐标系,再将两者组合起来,虚拟出一个病患现实,最后在坐标系上截取疾病曲线的病情截面,获取了一个理论上概全、数据上完备、思维上形象、并与实际诊断情况相通的诊断讨论聚焦点。下面图5,一个病情截面是病情要素的集合,理论上能够容纳无限要素,实际上我们通过各种诊断手段能够了解的要素,通常只有几类,更多的是未知要素。图5是以西医病情截面为例。

图5 病情截面与病情要素捕获示意图

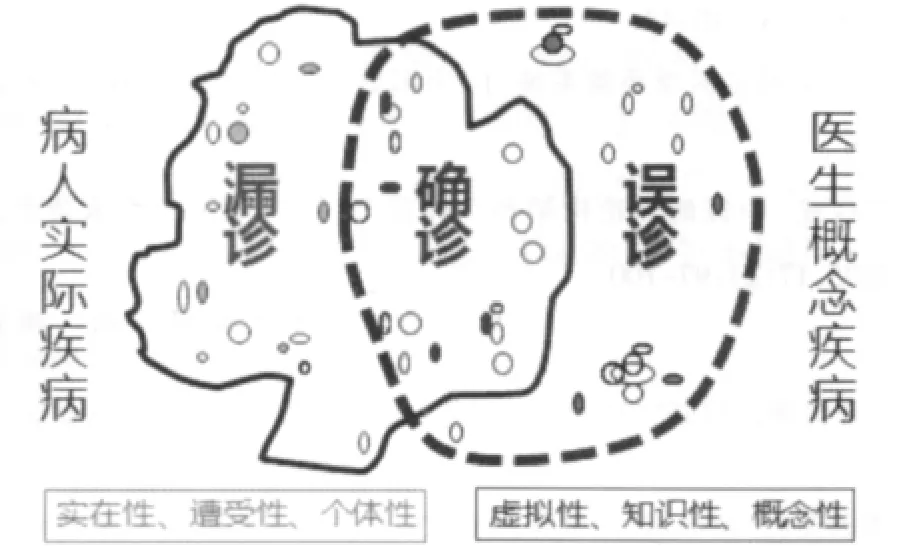

病情截面的内容,是医生追溯既往、判断未来的依据。一般情况下,医生了解病情截面后,会给出一个病名诊断的预判,这也是一个包含病情要素的集合概念,于是出现如图6的情况。

图6 诊断模型示意图

图6表现为两个集合的交叉,即我们提出的诊断模型。一个截取病人病情曲线得到的要素集合,我们说这个人生病了,正在遭受着病痛折磨;另一个是医生给出的疾病判断,包含了认识上的完整的疾病概念,是一个概念要素的集合。诊断,就是医生用概念集合去套病情集合。从诊断模型我们可以发现抽象的诊断定律。

(1)纵向疾病曲线,医生不可能完全跟踪模拟一个疾病过程。

(2)横向病情截面,医生的诊断不可能完全吻合实际病情。

(3)任一诊断,都可以借用集合运算方式,得到的诊断结果一定是由“确诊、漏诊、误诊”三个部分构成。

(4)诊断结果的准确度呈概率分布,仅表示可能性趋向,不可能有精确数值。

(5)当诊断的确诊部分主导疾病发展与转归的大方向,这个诊断就达成了生态动力学体系中准确诊断。注意,不是牛顿动力学体系中的精确。

5 “试错”诊疗机制

上述诊断定律表明:任何诊断中都存在误诊与漏诊部分。总结前人经验和现实工作,医疗过程中的出错,无论是大是小,多数情况下并不会立刻把病人推向生命的边缘。这其中出现的缓冲现象,是因为机体存在着一个容错机制。当误诊漏诊主导诊疗过程时,此时,人体是通过自适应调节机制应对着错误的发生,维持自身以活体形式存在的内在平衡。机体应对错误的平衡过程,会产生一系列表征,形成新的病情要素,于是给医生提供了调整诊断的新信息,构成医生“试错”诊疗的生命依据。

每一次诊疗,都免不了执行一个经验或知识思维指导下的“试错”过程。从疾病曲线和诊断模型上分析,一个病情截面中有太多的变量,其类型包括:病情类、生理类、环境类、条件类等等,不能穷尽,而医生诊断只能抓住其中几个至几十个要点,其它未知变量属于医生盲区。即便存在医生盲区、存在误诊漏诊,由于人体自适应机制对误治漏治的容错特性,由于诊断试错操作的广泛存在性,才在每一个具体诊断中创造了一种有利条件,把医生的诊断一步步引向确诊主导的方向。这一过程我们称之为“试错”诊疗机制。从医学的发生和发展来看,我们有理由把“试错” 诊疗机制看着诊断学发展的内在依据和动力。

另一方面,关于“人是物质的”哲学命题,长期以来诱使人们按照牛顿动力学体系理解生命过程和诊断原理,例如:用数学公式和数值运算来描述生命状态,试图提出某种理论以统领医学,寻找某个金指标为疾病严格定性,把生命现象归结为微观基因排序等等。这种影响很容易造成牛顿公理化演绎加神学憧憬,从而偏离疾病的生命本质特征。

6 中、西医诊断的异同

前面我们所说的医学诊断,并未严格区分是中医还是西医,实际上我们是想表明两种医学诊断从原理上就有共同之处。下面我们还是利用病情截面来说明问题。

我们已经了解,无论中医还是西医,医生每次看病所看到的都是从病情曲线上获取的一个截面,不同的是,两种医学对同一病情截面上的内容点,因为学术体系不同,而出现内容点的取舍和解释的不同。参见图7。

图7 中西医诊断病情截面比较示意图

中医、西医,无论哪一种医学体系,都是一种解释体系。从病情截面上能获取的内容点很多,解释体系只可能收容自己能够解释的内容点,忽略自己不能解释的内容点。这是医学作为学问的共性。

西医与中医一样,发源于传统医学。直到近代,西医才将自己的基础移到科学的细分思想之上,重视可重复的试验性系统,使对疾病的认识从感觉尺度为主,转移到用设备探究为主的微观尺度,同时也使医学从日常人际伦理,变成大工业的附属物,将“试错”诊疗机制置于指数级的探索黑洞,或已产生偏离医学本质的趋向。中医奠基于生活积累,以典籍传承,对疾病的认识一直保持在感觉尺度上宏观的描述,同时附会了中医发端时代的思想法权,形成多元逻辑框架。不可否认,中医的有效性似乎缺乏微观试验的可重复基础,但是,我们是否领悟到它实际上建立了一个纵向历史尺度、横向国家尺度的宏观验证体系? 由此形成了中医的理论体系。此部分请参考拙文《中医的理论构架和工作原理》。

任何一种可以传承的医学系统,无不从发端伊始就处于一种大众体验状态,时效感和验证感是保持医学存在与延续的第一要件,无论哪一个层级上的验证体系,都离不开“试错”诊疗机制;中西两种医学体系各自所形成的学术解释体系,都有其实用性,都不会虚浮。相比起来,中医是不是更人性一点。

[1]廖新波.医生的诊断有三成是误诊[J].中国全科医学:医生读者版,2009(1):71.

[2]李科威.误诊问题与信息化防范 [J].中国卫生信息管理杂志,2006,3(3):40-44.

[3]李科威.循证医学决策系统[J].中国数字医学杂志,2008,3(3):7-9.

[4]李科威.中医的理论构架和工作原理 [J].中医药临床杂志,2005,17(2):97-100.