杞麓湖南岸农业生产分析及最佳农业生产模式选择

2013-11-19谭志卫赵琳娜王俊松揭学远李转寿

谭志卫,赵 磊,赵琳娜,王俊松,揭学远,许 迪,李转寿

(1.云南省环境科学研究院,云南昆明650034;2.通海县环境保护局,云南通海652700)

杞麓湖位于云南省中部,隶属玉溪市通海县,是云南省“九大高原湖泊”之一。流域面积354.2km2,占通海县总面积的47.8%,是通海县重要的水资源。对通海的社会、经济、环境的协调发展起着非常重要的作用,被誉为通海人民的“母亲湖”。

通海是蔬菜生产大县,蔬菜产业也是通海农业的支柱产业。全县蔬菜种植主要集中在杞麓湖岸边。蔬菜种植产生的大量废菜叶、农药、化肥以及畜禽养殖、秸秆腐烂等污染,随水土流失和农田退水进入水体,增加了水体中COD和氨氮、总磷等污染物总量。本研究拟通过杞麓湖南岸农业生产模式分析,提出杞麓湖南岸农业生产模式优化方案,为有效降低农业生产给杞麓湖带来的面源污染的治理提供依据。

1 材料和方法

1.1 社会调查法

1.1.1 社会调查法

社会调查法主要采用农户问卷调查法。

农户问卷调查依照问卷设计、预调查、问卷修改、入户调查、回访等步骤展开。调查内容包括农户基本特征、土地资源、作物种植的投入与收益、农户总体收入与支出等。

1.1.2 分析方法

(1)定性方法。通过访问调查和集体访谈,归纳出水源区整体的农业生产情况、农户的生活水平、环境状况、面临的困难以及对当前政策的看法。

(2)定量方法。主要采用Excel和SPSS等工具对社会调查数据进行整理和统计分析。主要应用了方差分析统计方法。

1.2 样本数据

杞麓湖南岸农户问卷调查的时间是2011年8月。为保证调查的代表性和普遍性,我们采用了广泛抽样的方法。根据杞麓湖南岸农田及村庄的分布情况,对研究范围进行了均匀布点调查,共调查了大树、长河、董家营、黄龙、六一、万象和金山7个行政村96个农户样本。

2 结果与分析

2.1 农户的基本特征

表1列出的是调查农户的一些基本特征。从被调查人的年龄、性别和知识水平来看,被调查农户主要集中在户主及相对熟悉情况的家庭成员上。

表1 杞麓湖南岸农户基本特征

2.2 农业结构现状

调查结果显示,杞麓湖南岸主要以种植蔬菜为主,蔬菜种类主要为白菜、大蒜、小铁头、香笋、芹菜、圆白菜、鸡窝白、花菜、莴笋和甘蓝,详见表2。

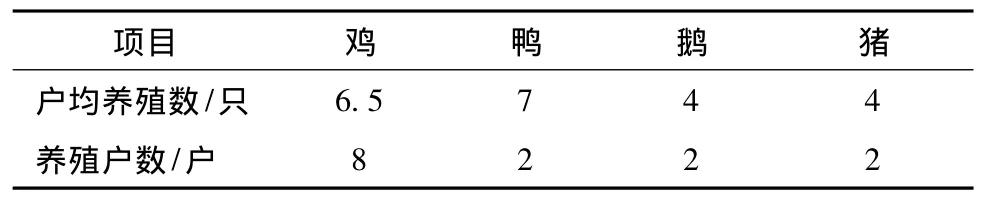

调查表明,杞麓湖南岸研究区养殖业不占优势,调查的68户中,只有8户农户进行了养殖,占调查户的11.76%。主要的养殖类型为鸡、鸭、鹅和猪。鸡是8户农户都养殖的家禽,户均养殖9.11只。其它养殖数量较少。

表2 杞麓湖南岸农业种植情况

表3 杞麓湖南岸的家庭养殖情况

从问卷调查中,我们可以了解到以下信息:①杞麓湖南岸区的农业种植为蔬菜种植;②蔬菜种植是比较单一的种植模式;③蔬菜种植是当地生产生活的经济支柱。

2.3 化肥施用量分析

通过调查,杞麓湖南岸区主要施用的肥料为尿素、复合肥、普钙、钙镁磷肥、有机复合肥和农家肥等肥料。各类蔬菜肥料经过N、P折纯计算,结果表明:整个杞麓湖南岸区每年的N施用量为2614.94t,P 施用量为1046.88t。

2.4 农业生产经济 (化肥投入)

根据作物的生产投入,包括种子、农药、化肥、耕地和收割费用,不包括劳动力的投入,计算农业生产的成本。结果表明:研究区范围的蔬菜种植都属于高产的作物。大蒜是收益最高的作物,每亩每季 (后面每亩均为每亩每季)近3万元;其次是花菜和芹菜,亩产近2万元;白菜亩产约1.4万元;鸡窝白和青笋亩产约1万元;小铁头约7000元;甘蓝、圆白菜和香笋约5000元,详见图1。在作物生产的化肥投入上表现出与收入基本成比例的结果,依然是大蒜的投入最高,达2154元/亩;其次是鸡窝白、小铁头、芹菜、白菜、甘蓝、香笋、花菜、青笋和圆白菜,圆白菜的投入最低为1390元/亩,详见图2。

进一步分析计算各种作物的经济效益,即投入产出比。结果表明:大蒜的产出投入比最高,为13.64;其次是花菜,为13.06;香笋最低,为3.47。整个区域的投入产出比为7.77,详见图3。

综合分析以上数据,可以得出,杞麓湖南岸区蔬菜种植属于典型的“高投入、高产出”,但产投比相对较低的农业生产模式。由于当地气候的原因,蔬菜种植没有季节性,在作物复种指数高达3.52的条件下,蔬菜种植吸引着当地的农户,农户在获得丰厚的产值的同时,高量肥料的施用也给当地带来严重的环境污染。

3 杞麓湖农业生产模式优化方案研究

3.1 现代农业生产模式介绍

3.1.1 设施农业生产模式

设施农业是利用人为建造的一定设施和工程技术手段,为种植业、养殖业、产品的储藏保险等提供优良的可控环境条件,以期将农业生物的遗传潜力变为大的生产潜力,从而以最少的资源投入,获取速生、高产、优质、高效农产品的现代农业[4]。设施农业是涵盖建筑、材料、机械、自动控制、品种、栽培技术和管理等学科的系统工程,其发达程度是体现农业现代化水平的重要标志之一[9]。主要有如下的优点:①设施农业是高投入、高产出、高效益的产业,只有形成相当规模才能形成强有力的品牌效应,从而占领市场,使资源优势得到有效的开发与持续利用,同时带来巨大的经济效益[5]。②温室大型化。大型温室设施具有投资省、土地利用率高、室内环境相对稳定、便于控制、能够实现机械化作业和产业化生产等优点[6],可以大大提高农业生产的效益。③温室生产多样化。目前杞麓湖南岸区主要是露地种植蔬菜,采用设施农业生产,可以向水果和花卉等生产发展,特别是提高市场价值较高的产品生产投入。④生产机械化、自动化。现化化温室生产应实现环境控制自动化、主要生产环节机械化、生产技术标准化、经营规模化和产品无害化,实现整体生产现代化,这样能使劳动生产率提高1倍以上[7]。

在国外,20世纪下半叶设施农业真正作为一种产业得到大规模和迅猛的发展,随着各国在设施农业上的投入和补贴增多,设施农业发展呈现良好态势[13]。

随着科学技术的迅猛发展和高新技术在农业生产中的广泛应用,设施农业正成为我国极其重要的创新产业。20世纪70年代,地膜覆盖技术引入中国,对保温、保墒起到了很大的作用。20世纪80年代,以日光温室、塑料大棚和遮阳网覆盖栽培为代表的设施园艺取得长足进步,形成以塑料棚为主的与风障、地膜覆盖、阳畦与温室等相配套的保护地蔬菜生产体系。20世纪90年代,我国大规模引进国外大型连栋温室及配套栽培技术,设施农业也以超时令、反季节的设施园艺作物生产为主得到迅猛发展。到2000年,我国以蔬菜栽培为主的设施园艺面积已达210万hm2,在世界上位居第一。随着经济的发展、生产需要和技术进步,设施农业在我国被广泛应用于大田作物、水产养殖、畜禽饲养、林果生产等农业诸多领域[10,11]。设施农业是现代化农业发展的象征,正在世界各国蓬勃地发展着[12]。

3.1.2 北方“四位一体”生态农业模式

“四位一体”生态农业模式是在自然调控与人工调控相结合条件下,利用可再生能源 (沼气、太阳能)、保护地栽培 (大棚蔬菜)、日光温室养猪及厕所等4个因子,通过合理配置形成以太阳能、沼气为能源,以沼渣、沼液为肥源,实现种植业 (蔬菜)、养殖业 (猪、鸡)相结合的能流、物流良性循环系统,这是一种资源高效利用,综合效益明显的生态农业模式。运用本模式冬季北方地区室内外温差可达30℃以上,温室内的喜温果蔬正常生长、畜禽饲养、沼气发酵安全可靠。

核心技术:沼气池建造及使用技术;猪舍温、湿度调控技术;猪舍管理和猪的饲养技术;温室覆盖与保温防寒技术;温室温、湿度调控技术;日光温室综合管理措施等。

配套技术:无公害蔬菜、水果、花卉高产栽培技术;畜、禽科学饲养管理技术;食用菌生产技术等。

3.1.3 有机农业生态模式

有机农业以自然资源特别是可再生资源为基础;有效利用太阳能和生物系统的生产潜力;维持土壤肥力;最大限度实现植物养分和有机物质的循环[2];不使用自然资源以外的物质;维持生态系统和农业景观的基因多样性;向畜禽提供适应其行为本性的生活条件等。有机农业符合环境友好型农业的标准[3]。

以生物学、生态学为理论指导,以实现生态环境、经济、社会的功能完美结合及可持续发展为目标,其基本内容可概括为相对封闭的生物营养循环体系原理、土壤是一种活的生命系统原理、应用生态学防治作物病虫害原理和保持养殖业的适载量及遵循动物自然习性饲养管理原理4个方面[8]。

该模式依靠传统农业技术 (时空多样性和连续性、空间和资源的最佳利用、养分循环、作物系统自我调控和作物保护)和现代农业技术。实现耕作与自然的结合,培育健康的土壤,保护不可再生性自然资源,充分利用农业生态系统内的自然调节机制,生产高品质的食品。

有机农业的优势充分表现在无污染,保持及促进土壤肥力,营养全面、健康,遵循可持续发展原则,能促进生态环境的平衡,丰富生物的多样性。通过多样性种植,降低作物营养水平,机械除草及有目的地建立天敌栖息地和群落环境等,充分发挥农业生态系统的内在自然调节机制,建立稳定的农业生态系统,保持系统内物种的多样性[3]。

该模式是利用山地、农田、水面、庭院等资源,采用“沼气池、猪舍、厕所”三结合工程,围绕主导产业,因地制宜开展“三沼 (沼气、沼渣、沼液)”综合利用,从而实现对农业资源的高效利用和生态环境建设、提高农产品质量、增加农民收入等效果。工程的果园 (或蔬菜、鱼池等)面积、生猪养殖规模、沼气池容积必须合理组合。

工程技术:猪舍建造技术、沼气池工程建设技术、贮肥池建设技术、水利配套工程等。

基本要素: “户建一口池,人均年出栏2头猪,人均种好一亩果。”

运作方式:沼气用于农户日常做饭点灯,沼肥(沼渣)用于果树或其他农作物,沼液用于拌饲料喂养生猪,果园可以套种蔬菜和饲料作物,从而保证了育肥猪的饲料供给。农户除养猪外,还包括养牛、养鸡等养殖业;果业也可包括粮食、蔬菜、经济作物等种植业。

核心技术:养殖场及沼气池建造、管理技术,果树 (蔬菜、鱼池等)种植和管理等。

3.1.4 草地生态恢复与持续利用模式

草地生态恢复与持续利用模式是遵循植被分布的自然规律,按照草地生态系统物质循环和能量流动的基本原理,运用现代草地管理、保护和利用技术,在牧区实施减牧还草,在农牧交错带实施退耕还草,在南方草山草坡区实施种草养畜,在潜在沙漠化地区实施以草为主的综合治理,以恢复草地植被,提高草地生产力,遏制沙漠东进,改善生存、生活、生态和生产环境,增加农牧民收入,使草地畜牧业得到可持续发展。

3.1.5 农林牧复合生态模式

农林牧复合生态模式是指借助接口技术或资源利用在时空上的互补性所形成的两个或两个以上产业或组分的复合生产模式 (所谓接口技术是指联结不同产业或不同组分之间物质循环与能量转换的连接技术,如种植业为养殖业提供饲料饲草,养殖业为种植业提供有机肥,其中利用秸秆转化饲料技术、利用粪便发酵和有机肥生产技术均属接口技术,是平原农牧业持续发展的关键技术)。平原农区是我国粮、棉、油等大宗农产品和畜产品乃至蔬菜、林果产品的主要产区,进一步挖掘农林、农牧、林牧不同产业之间的相互促进、协调发展的能力,对于我国的食物安全和农业自身的生态环境保护具有重要意义。

3.1.6 观光生态农业模式

该模式是指以生态农业为基础,强化农业的观光、休闲、教育和自然等多功能特征,形成具有第三产业特征的一种农业生产经营形式。主要包括高科技生态农业园、精品型生态农业公园、生态观光村和生态农庄等4种模式。

高科技生态农业观光园。主要以设施农业(连栋温室)、组配车间、工厂化育苗、无土栽培、转基因品种繁育、航天育种、克隆动物育种等农业高新技术产业或技术示范为基础,并通过生态模式加以合理联结,再配以独具观光价值的珍稀农作物、养殖动物、花卉、果品以及农业科普教育(如农业专家系统、多媒体演示)和产品销售等多种形式,形成以高科技为主要特点的生态农业观光园。技术组成:设施环境控制技术、保护地生产技术、营养液配制与施用技术、转基因技术、组培技术、克隆技术、信息技术,有机肥施用技术、保护地病虫害综合防治技术、节水技术等。

精品型生态农业公园。通过生态关系将农业的不同产业、不同生产模式、不同生产品种或技术组合在一起,建立具有观光功能的精品型生态农业公园。一般包括粮食、蔬菜、花卉、水果、瓜类和特种经济动物养殖精品生产展示,传统与现代农业工具展示,利用植物塑造多种动物造型、利用草坪和鱼塘以及盆花塑造各种观赏图案与造型等。

综合观光生态农业园区。技术组成:景观设计、园林设计、生态设计技术,园艺作物和农作物栽培技术,草坪建植与管理技术等。

生态农庄。一般由企业利用特有的自然和特色农业优势,经过科学规划和建设,形成具有生产、观光、休闲度假、娱乐乃至承办会议等综合功能的经营性生态农庄。这些农庄往往具备赏花、垂钓、采摘、餐饮、健身、狩猎、宠物乐园等设施与活动。技术组成:自然生态保护技术、自然景观保护与持续利用规划设计技术、农业景观设计技术、人工设施生态维护技术、生物防治技术、水土保持技术、生物篱笆建植技术等。

3.2 杞麓湖南岸区农业生产模式优化方案

研究结果表明,杞麓湖南岸区蔬菜种植模式与其它地区的相比,属于典型的“高投入、高产出、高污染”,但产投比相对较低的农业生产模式。为了有效降低农业生产给杞麓湖带来的面源污染,必需对杞麓湖南岸农业生产进行优化,建设现代农业。为了有效实现现代农业,必须着力解决好资源供给、环境支撑问题,努力建设资源节约、环境友好型的可持续农业。这是发展现代农业的题中应有之义,是落实科学发展观、转变发展方式,实现农业和农村经济又好又快发展的必然要求。

3.2.1 有机农业生产模式

有机农业的模式主要是在杞麓湖现有的资源条件下,合理调整农业种植类型,形成粮食-蔬菜-豆类-绿肥-畜禽、鱼养殖的体系。在这个体系中,作物秸杆、畜禽粪肥、豆科作物、绿肥和有机废物是土壤肥力的主要来源,作物轮作以及各种物理、生物和生态措施是控制杂草和病虫害的主要手段。

(1)提高种植业的规模化水平,走农作物间作的模式。在农作物规模化种植区,通过抗病虫品种选育、耕作改良、错季载培、生物农药和天敌保护与施放,用自然法则将病虫害控制在萌芽状态,使其有虫不成灾。同时,利用农作物间作来预防病虫害的发生。

(2)种养结合,循环发展。通过调查,在杞麓湖南岸区,畜禽养殖很少,为了实现有机农业,可引导当地村民适量养殖畜禽,并且在研究区适当区域进行种养结合的稻田养鱼、稻田养鸭,并且保证所有的养殖排放的粪便和废水及其产物等能被农田作物消化吸收。

(3)开发利用农作物秸杆和废蔬菜叶,形成废弃物综合开发利用。目前杞麓湖南岸区每个地段都有大量的菜叶和秸杆堆放在路旁或水体边,造成了严重的污染。通过发展秸杆、蔬菜直接还田技术、绿肥青贮氨化技术、农村户用沼气技术,可以有效降低化料的施用量和缓解能源紧张状况。

3.2.2 设施农业生产模式

杞麓湖南岸区地势平坦,水源充足,与昆明市呈贡区大棚蔬菜生产区的资源条件非常类似。因此可以发展设施农业生产模式,借鉴呈贡区大棚蔬菜生产的技术[1]及国内外的先进生产方式,主要采用蔬菜-花卉-瓜果体系,人工半机械化生产方式,形成农业生产规模化、产业化。

3.2.3 苗木、蔬菜生态农业模式

杞麓湖南岸区农业生产效益与杞麓湖水质息息相关,但目前杞麓湖水质并不理想,已从20世纪80年代的Ⅲ类水逐步下降到现在的劣Ⅴ类水,严重制约了杞麓湖南岸区及周边经济的蔬菜产业发展。大量废菜叶、农药、化肥以及畜禽养殖、秸秆腐烂等污染,随水土流失和农田退水进入水体,严重恶化了水质,形成恶性循环。因此,在研究区范围内,适当牺牲一部分土地来进行湖滨带建设,种植一定数量的苗木和草,形成湿地,对缓解农业生产对水质的污染,具有十分重要的意义。

应学习滇池治理的“四退三还”技术,在杞麓湖南岸区的湖滨带进行湖滨带生态建设,退出一部分耕地种植林木和草,进行湖滨带生态修复,其余土地仍进行农业生产,最终才能达到农业生产和环境相协调发展的目的。

3.2.4 观光农业生产模式

杞麓湖位于通海县城北,风光绚丽,婀娜多姿,每当风平浪静,天空一碧如洗之时,湖面从东到西便出现一条长达数丈的湛蓝色带,古人称这奇景为“湖水拖蓝”,是通海八景之一。但是近年,由于杞麓湖水质恶化,杞麓湖周边旅游业并不像其它高原湖泊如抚仙湖、泸沽湖、洱海那样繁荣。因此在治理水质的同时,改变杞麓湖南岸区的农业生产模式,引进观光农业生产模式也是很有必要的。通过观光农业生产模式的生产,不仅可以治理当地的水质,而且对当地农户的高产出的经济利益也不会带来任何损失。

农业是国民经济的基础产业,尤其在通海县从20世纪90年代以来,把蔬菜生产作为一大新的支柱产业,蔬菜生产得到了逢勃发展。但是生产过程中由于过于追求产量和效益,给周边环境带了严重污染。因此在研究区进行适当的生产模式和方式的调整刻不容缓。当地政府应按照科学发展观的要求,立足转变农业发展方式,以提高资源利用效率和生态环境保护为核心,以节地、节水、节肥、节药、节种、节能、资源综合循环利用和农业生态环境建设保护为重点,大力推广应用节约型的耕作、播种、施肥、施药、灌溉与旱作农业、集约生态养殖、秸秆综合利用技术,大力推广应用减少农业面源污染、减少农业废弃物生成、注重水土保持和生态建设的环保型技术,大力培养农民和农业企业的资源节约和环境保护观念,大力发展循环农业、生态农业、集约农业等有利于节约资源和保护环境的农业形态,促进农业实现可持续发展。

[1]王晓春,唐敏.呈贡县大棚蔬菜施肥现状及经济效益分析[J].现代农业科技,2008,(8):14-20.

[2]杨献中.太湖流域有机农业的发展与对策研究[J].上海农业科技,2010,(2):1-2,12.

[3]张莹,虞文超,栗静静.环境友好型农业模式—有机农业[J].资源与环境科学,2010,(16):298-300.

[4]王双喜.设施农业工程技术概论[M].北京:中国农业科学技术出版社,2002.

[5]高翔齐,新丹,李骅.我国设施农业的现状与发展对策分析[J].安徽农业科学,2007,35(11):3453-3454.

[6]王艳丽,邱立春,郭树国.我国温室发展现状及对策 [J].农机化研究,2008,(10):207-209.

[7]张英,徐晓红,田子玉.我国设施农业的现状、问题及发展对策[J].现代农业科技,2008,(12):83-84,86.

[8]韩海东,陈敏健,刘明香.闵台有机农业发展概况与启示[J].台湾农业探索,2010,(2):26-28.

[9]朱德文,陈永生,程三六.我国设施农业发展存在的问题与对策研究 [J].农业装备技术,2007,33(1):5-6.

[10]初江.设施农业的发展分析[J].农业机械学报,2004,35(3):191-192.

[11]杨其长.设施农业现状与发展趋势 [J].中国农村科技,2001,(3):10-11.

[12]安国民,徐世艳,赵化春.国外设施农业现状与发展趋势[J].现代化农业,2004,(12):34-36.

[13]周莹,王双喜.设施农业发展研究进展 [J].现代农业科技,2010,(1):257-261.