急性呼吸窘迫综合征早期应用无创正压通气的效果观察

2013-11-19江勇付印强王金宝罗小春

江勇 付印强 王金宝 罗小春

急性呼吸窘迫综合征是严重感染、创伤、休克等肺内外袭击后出现的急性、进行性缺氧性呼吸衰竭,直接威胁到患者的生命安全,需要及时正确的进行治疗,最为关键的是尽快解决患者的通气状况[1]。近年来呼吸机在该类患者的治疗中发挥着重要的作用,笔者借助本研究探讨无创正压通气在急性呼吸窘迫症中应用的临床效果,为临床探求更佳的治疗方案提供参考信息,现将病例资料进行总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院2009年2月-2012年1月收治的急性呼吸窘迫综合征患者84例作为研究对象,均符合中华医学会呼吸病学分会制定的诊断标准[2],按照随机数字表法分为两组,对照组40例、观察组44例。对照组中男24例,女16例;年龄38~70岁,平均(59.2±3.7)岁;发病至治疗时间10 min~2 h,平均(34.8±7.0)min;轻度9例,中度23例,重度8例。观察组中男27例,女17例;年龄36~70岁,平均(59.5±3.9)岁;发病至治疗时间5 min~3 h,平均(34.4±7.2)min;轻度8例,中度26例,重度10例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组采用气管插管有创机械通气治疗,气管插管后改为气管切开予以机械通气,预定潮气量5~12 ml/kg,呼吸频率15~25次/分,呼吸比1∶1.5~2.5,,氧浓度为40%~50%,严重者开始时为60%~100%,呼吸稳定后依次减低,根据PO2值加用吸气末正压5~15 cm H2O,设定报警界限气道压力为35~40 cm H2O。

观察组采用无创正压通气治疗,即采用呼吸机进行鼻罩或者面罩的正压通气治疗,选定S/T模式通气,呼吸频率12~18次/min,氧流量1~3 L/min,低水平逐渐调至高水平的吸气压力8~24 cm H2O;呼气压力4 ~8 cm H2O,根据患者情况30 min内参数调至稳定水平,通气时间12~24 h/d。

1.3 疗效判定 治疗2周后评定患者疗效,患者的临床症状、体征消失并且动脉血气明显改善为显效,临床症状、体征及动脉血气有所改善为有效,临床症状、体征和动脉血气无改善甚至恶化为无效,将显效、有效合计为总有效。

1.4 统计学处理 采用SPSS 13.0软件包完成数据分析,计数资料采用字2检验,计量资料用(±s)表示、采用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

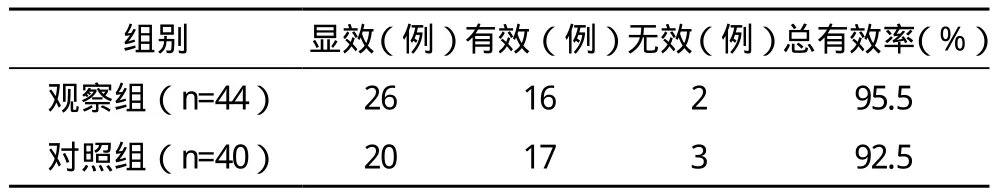

2.1 两组临床效果比较 观察组总有效率为95.5%,对照组总有效率为92.5%,组间差异无统计学意义(字2=0.0121,P>0.05)。见表1。

表1 两组临床效果比较

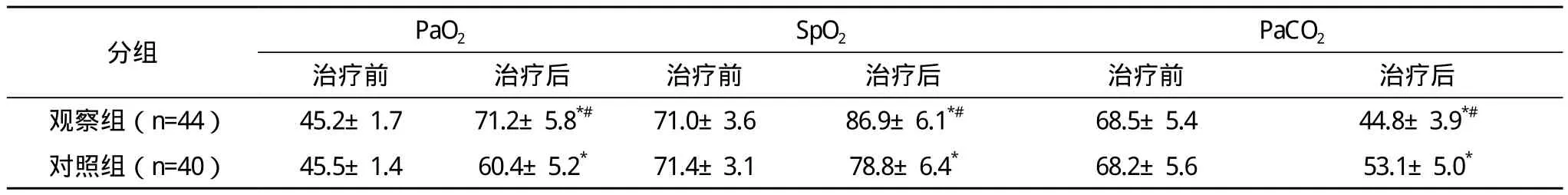

2.2 两组呼吸状况改善情况比较 治疗后2周观察组PaO2、SpO2显著高于对照组,PaCO2显著低于对照组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组动脉血气分析结果比较(±s) mm Hg

表2 两组动脉血气分析结果比较(±s) mm Hg

*与治疗前比较, P<0.05;#与对照组比较, P<0.05

PaCO2治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组(n=44) 45.2±1.7 71.2±5.8*# 71.0±3.6 86.9±6.1*# 68.5±5.4 44.8±3.9*#对照组(n=40) 45.5±1.4 60.4±5.2* 71.4±3.1 78.8±6.4* 68.2±5.6 53.1±5.0*分组 PaO2SpO2

2.3 两组不良反应发生情况比较 观察组整个治疗过程中发生相关性肺炎1例,不良反应发生率为2.3%;对照组发生相关性肺炎1例,胃肠胀气4例,切口感染2例,不良反应发生率为17.5%;观察组明显低于对照组,组间差异有统计学意义(字2=4.0094,P<0.05)。

3 讨论

急性呼吸窘迫综合征是急性呼吸衰竭的一个类型,由于各种原因引起肺脏内血管组织音液体交换功能紊乱,致肺含水量增加,肺顺应性减低,肺泡萎陷,通气、血流比例失调,以严重低氧血症和呼吸极度困难窘迫为典型症状。对高危的患者应严密观察,加强监护,一但发现呼吸频速,PaO2降低等肺损伤表现,在治疗原疾病的同时,应早期给予呼吸支持和其他有效的干预措施,防止损伤重要脏器[3]。该类疾病患者更紧迫的干预措施是要及时纠正患者严重缺氧,赢得治疗基础疾病的宝贵时间。因此机械通气对于该类患者是非常有效的治疗方式,临床工作者需要为患者选择更加适合、有效的呼吸[4-5]。本研究中观察组患者采用无创正压通气获得更加的临床效果,虽然其与有创机械通气在临床治疗总有效率上并无显著差异,但是能够更好地改善呼吸窘迫患者的通气状况,并且体现了更佳的安全性[6]。无创正压通气与有创通气比较,具有可间歇通气、无需插管、可应用不同通气方法、能正常吞咽饮食和湿化、容易脱机、生理性加温和湿化气体等优点[7-8]。此外,无创正压通气不需建立人工气道进行的正压机械通气方式,临床多应用口鼻面罩或鼻罩进行正压通气,具有设置简便、患者易于接受、不容易继发肺损伤和肺部感染等特点[9]。但是也存在着潮气量不稳定、不利于气道分泌物引流等缺点,在临床应用过程中应当给予关注[10]。

综上所述可见,无创正压通气在急性呼吸窘迫综合症中应用的临床效果满意,能明显改善患者的呼吸状况,且安全性好,是临床首选的治疗方法。

[1]张丽娜,艾宇航.急性呼吸窘迫综合征患者侧卧位通气与俯卧位通气的临床疗效观察[J].中国急救医学,2006,26(12):908-910.

[2]中华医学会呼吸病学分会.急性呼吸窘迫综合征的诊断标准[J].中华结核和呼吸杂志,2000,23(4):203.

[3]钱何布,郑志群,陆骏灏,等.吸入性肺炎致急性呼吸窘迫综合征22例临床分析[J].中国医师杂志,2006,8(3):389.

[4]有创-无创序贯机械通气多中心协作组.以肺部感染控制窗为切换点行有创与无创序贯机械通气治疗慢性阻塞性肺疾病所致严重呼吸衰竭的随机对照研究[J].中华结核和呼吸杂志,2006,29(1):14-18.

[5]Declaux C, L Her E, Alberti C, et al. Treatment of acute hypoxemic nonhypercapnic respiratory insuffiency with continuous positive airway pressure by face mask[J].JAMA,2000,284 (18) : 2352-2360.

[6]唐昕.无创正压通气治疗慢性阻塞性肺疾病急性发作期合并Ⅱ型呼吸衰竭临床观察[J].中国社区医师:医学专业, 2012,14(21):56.

[7]徐永乐,张伟睦,周付,等.适应性支持通气和压力控制通气在重症创伤性湿肺通气策略中的比较[J]. 中国医药导刊,2010,4(12):29.

[8]陈少霖,赖剑波,李敏,等.适应性支持通气在急性呼吸窘迫综合征中实施肺保护性通气策略的应用研[J]. 中国实验诊断学,2012,16(6):1016-1018.

[9]古满平,丁福,范晶.无创正压通气在多发伤并发ALI/ARDS中的临床应用[J]. 重庆医科大学学报,2010,35(12):1884-1887.

[10]王玲,杨敬平,徐喜嫒,等.无创正压通气在早期ARDS中的应用体会[J].内蒙古医学杂志,2008,40(11):1339-1340.