我国工资水平差距分析:歧视性工资现象

2013-11-12张冬平

张冬平,郭 震,2

(1.河南农业大学经济与管理学院,河南郑州 450002;2.河南财经政法大学 工商管理学院,河南 郑州 450009)

一、问题的提出

国家“十二五”规划纲要指出,加快形成合理有序的收入分配格局,努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重,尽快扭转收入差距扩大趋势。

在有关收入差距扩大的解释中,国外研究者注重人力资本与收入的关系[1-6],并指出,人力资本投资可能会减少收入不平等,增加区域的人力资本投资,会有助于解决社会分配不公。中国劳动力市场存在的收入差异现象与西方发达国家比较,由于社会发展、经济水平、文化背景上的差异,具有很多的特殊性:长期的城乡二元分割制度,随着中国改革开放和经济快速发展,城镇化推进过程中,出现了劳动力大规模的迁移和流动,劳动力迁移前后城乡人口结构变化及收入水平变化导致收入在不同群体、不同阶层或不同个人之间的不均匀分布,同时,由于经济转型、劳动力市场分割、户籍制度、劳动力流动的制度性障碍及与农民工自身相关的人力资本因素,个人收入受到劳动力市场制度、市场环境的限制,个人收入不能真正完全反映人力资本水平。在这个背景下,更多的研究者对劳动者市场中存在的收入不平等、失业、歧视等现象加以解释,并对消除这些现象提出了一系列的政策主张:如以Nguyen等为代表的户籍因素的研究,他们认为户籍歧视是工资不平等的重要原因[7-11];以Oaxaca为代表的性别因素研究,他们认为劳动力市场上存在明显的性别歧视,工资收入越低,则性别歧视造成的工资差异越大[12-18];以唐茂华为代表的社会阶层因素的研究,其结果表明社会阶层加剧工资收入不平等,“马太”效应尤为突出[19,20];以李荻为代表的工资差异的所有制因素的研究,他们认为中国劳动力市场在所有制结构上存在市场分割,国有部门根据非市场因素来确定工资[21-25];以万广华为代表的工资差异的区域因素研究,指出区域经济水平、地貌特点所带来地区歧视的影响较大,地区歧视是造成地区工资差异的原因[26-29];以李晓宁为代表的工资差异的行业因素研究,他们认为职工就业产业结构变化和与产业结构相关的工资结构变化均导致工资收入差距的不断扩大[30-31]。

以上文献包括了收入差异非市场化因素的几个方面,对社会保障体系的建设和社会管理制度的改革提出了针对性的政策建议。但遗憾的是,研究者们提出的对收入差异扩大的原因解释多,但缺乏对各影响因素之间系统关系和逻辑联系的解释。事实上,中国区域经济差异较大,不同经济区域之间,不论是市场程度还是经济发展水平,都存在着显著的差异,即使是一个经济区域内部,收入不平等的原因是来自于人力资本收益的差距还是来自制度的错位或偏向都不相同。因此,笔者利用2012年中国城镇居民与流动人口收入调查数据,拟在研究劳动力市场竞争程度和分割情况的基础上,测算和分析不同经济发展类型区域间及同一经济发展类型区内工资差异情况及歧视性工资结构,以全面考察劳动力市场的户籍工资差异、性别工资差异、民族工资差异、行业工资差异,探索歧视性工资现象背后的原因。这些问题的解释为科学地设计和实施公平的劳动就业制度、工资制度和社会福利、培育公平竞争的劳动力市场环境和消除劳动者工资歧视提供理论参考依据。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

1.Mincer工资方程

有关劳动力工资差异的研究通常采用Mincer工资模型[32]。

式中的wagei是工资收入,Xi是一组个人特征变量,u是随机误差项。该模型着重考虑了受教育水平和工作经验两种因素对个人工资收入的影响。

本文在Mincer工资方程的基础上,增加了一些表现人力资本的特征变量。

其中E代表劳动力的受教育水平对个人工资收入的影响,EXP代表工作经验对工资收入的影响,Zi为一向量,包括劳动者的年龄、技术水平和健康程度等影响个体劳动力工资的特征变量。

2.Binder-Oaxaca工资分解

Binder-Oaxaca[33]分解法的方法是衡量性别工资差异分解方法之一。本文将其模型进行了修改和补充,用以衡量不同经济发展区域间或同一经济发展类型区域内的工资差异(户籍、性别、民族、行业)。其模型表达式为:

R为经济发展类型区域i和经济发展类型j区之间的平均工资差距,其中Yi=+εii为某经济区域的职工的小时工资对数的样本均值,为工资方程的回归系数的估计值向量。εi为误差项。

其中,A,B代表两组人群(男或女,有户籍或没户籍,汉族或少数民族、行业A或行业B),log和分别表示两个群体的小时工资对数的样本均值和分别表示群体A与群体B的特征变量的样本均值向量和分别表示两个群体工资方程的回归系数的估计值向量。

公式(3)为衡量不同经济发展类型区域间工资差异,公式(4)为衡量同一经济发展类型区域内的户籍、性别、民族、行业工资差异,(为可以衡量已解释的差异,即特征效应。-衡量未能解释的差异,即变量效应,即为歧视,本文解释为户籍歧视、性别歧视、民族歧视、部门或行业垄断。

(二)数据来源

本文所使用的数据来自河南财经政法大学《中国居民收入调查》课题组进行的中国城镇居民与流动人口收入调查(2012年)的抽样调查数据,包括22个省,5个自治区,4个直辖市,共21359个样本。在统计分析时为了避免少数高收入样本导致的均值的偏差,删除了20份月收入10万以上的样本;此外,删除“在就业年龄但未就业”和“退休”样本 。样本个人的信息包括受教育程度、工作年限、健康程度、年龄、技术水平、就业情况、月工资数。其中就业行业涉及制造业、建筑行业、交通运输业、邮电通信、餐饮行业、零售业、金融保险业、科教文卫、其他服务业、政府行政管理部门。

三、工资差异及影响因素实证

(一)平均工资分布情况

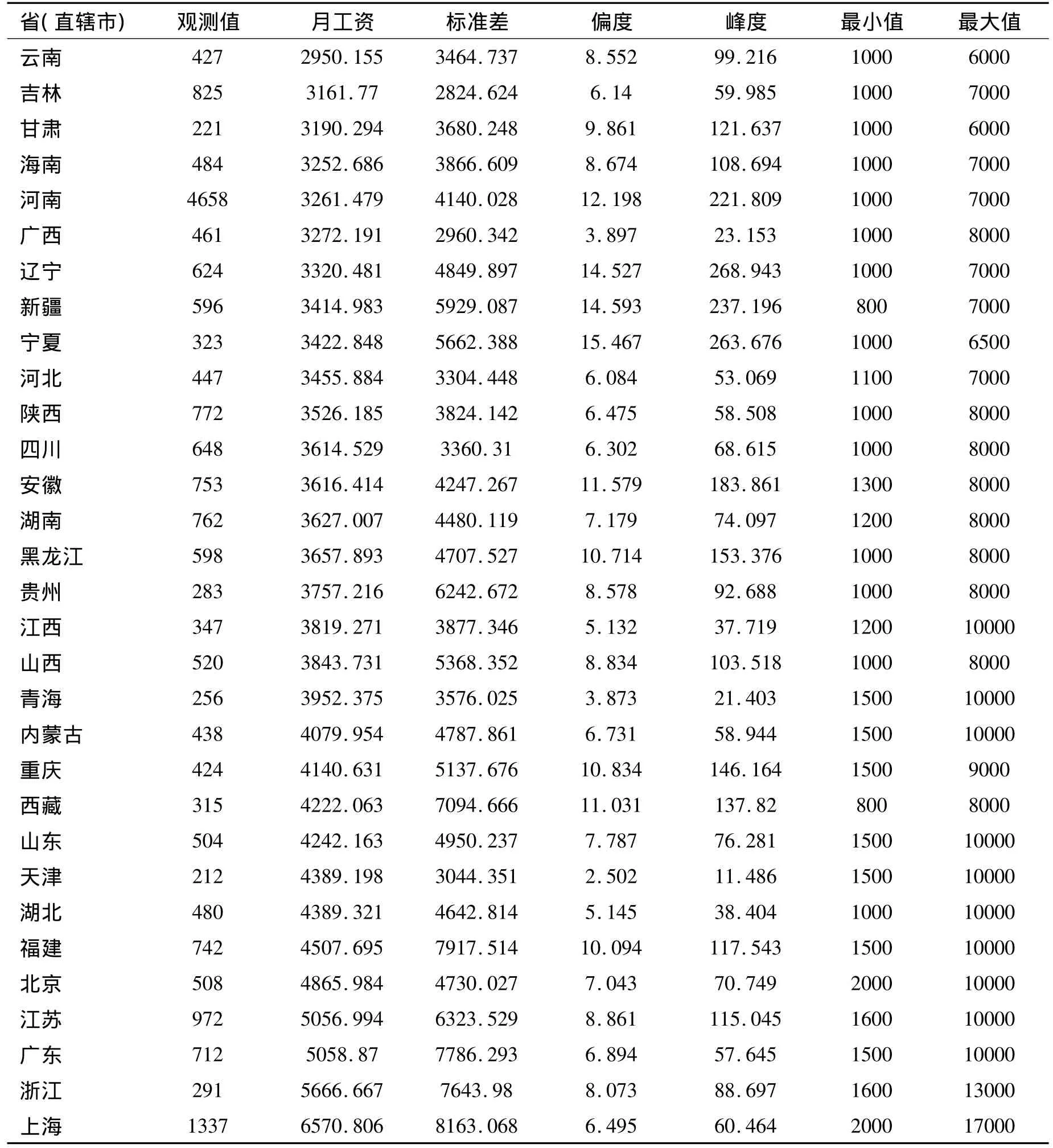

从调查样本的各地平均工资水平情况来看,上海工资最高,2012年平均工资达到6570.8元,其次是浙江、江苏、广东,平均工资都达到了5000元以上,甘肃、广西、河南、吉林、工资偏低,平均工资不超过3300元,云南省调查的样本平均工资最低,只有2950.2元。工资最高与工资最低的地区之间的差异为55.10%。从劳动者的个人属性的工资差异情况来看,城镇居民比流动人口平均工资高20.56%;男性比女性工资高28.59%;汉族比少数民族的工资高16.63%;党员比非党员的工资高18.52%。劳动者工作层次、教育背景、技术水平都对个人收入产生了不同的影响,工作层次造成的工资差异最大,高层管理者比操作层工人的工资高71.14%。高技术人才和高学历人才的收入也较高,平均工资都达到6800元以上;从劳动者从事的不同行业来看,金融保险行业平均工资为4879元,行业工资最高。制造业、建筑业、交通运输和邮电通信行业的平均工资都超过了4000元,餐饮业平均工资3263元,行业工资最低。工资最高行业与最低行业的工资差异为33%。(见表1,表2)

(二)不同区域的特征变化情况

由于基本的Mincer收入函数是用OLS估计的,从计量经济学的角度看,解释变量的复杂性和样本的选择问题而造成的偏差(bias)都会削弱这一估计方法的有效性,这会使得估计的教育收益率与真实值有较大的差距。为避免区域经济发展水平差异形成的工资水平差异,所以在进行基于Mincer工资收入差异分解前首先进行区域聚类分析,这样既可以减少计量偏差,又可以根据不同经济区域考察劳动者(包括城镇居民和流动人口,流动人口涵盖了农民工)的户籍工资、性别工资、行业工资的差异情况,比较并分析人力资本因素及非市场化的因素对工资差异的影响力度。

根据第二产业占GDP的比重、第三产业占GDP的比重、按行业分城镇单位就业人员工资总额、人均GDP五大类指标,利用2012年数据对全国31个省(市)进行了聚类分析,聚类分析结果表面,可以将全国31个省(市)划分为4个经济发展类型区。发展类型Ⅰ区域集中在中国的经济政治中心,发展类型Ⅳ区域大都属于较偏远的少数民族自治区,这两个发展类型的工资差异为72%,工资差异较大;而发展类型Ⅱ和Ⅲ区域属于东部和中西部地区,其人均工资差异为25.15%,工资差异不是特别显著;发展类型Ⅲ与发展类型Ⅳ的差距大至为和1.55%,工资差异较小。(见表3)。

(三)结果分析

采用State11.0对四个发展类型的样本数据,工资较为优势的一方作为参照进行Oaxaca-Blinder分解,得到四个区域内部的工资差距情况,其中特征差异为人力资本劳动生产率的不同导致的工资差异,不可解释的差异定义为歧视,即由于户籍歧视、性别歧视、民族歧视、行业垄断、制度偏向所引起的工资差异。

表1 2012年各地区工资分布的描述性统计分析 单位:元

表2 2012年个人工资分布的描述性统计分析 单位:元

表3 聚类分析结果

1.经济发展类型区的工资差异

经济发展类型Ⅰ区户籍工资差距较大,城镇居民比流动人口的工资高38.49%①计算公式为EXP(总差异)-1。;性别工资差距相对来说小一些,但性别歧视解释了性别工资差距的93%;民族工资差距较小。从行业工资差距来看,金融保险工资比一般行业工资高28.75%,餐饮行业工资比行业平均工资低25.56%。经济发展类型Ⅱ区性别工资差距较大,男性比女性工资高出35.43%,性别歧视可以解释性别工资差异的84%;民族工资差距比经济发展类型Ⅰ区要大,汉族工资比少数民族工资高21.14%;户籍工资差距、户籍歧视相对较小。从行业工资差距来看,金融保险工资高出行业工资27.14%,餐饮行业工资比行业平均工资低20.03%,制造业、金融保险行业歧视较严重。经济欠发展类型Ⅲ区,性别工资、民族工资差距较大,工资差异的相对值分别为29.57%和29.88%,而性别歧视和民族歧视占到工资差异的80%以上。从行业工资差距来看,建筑行业工资最高,比行业平均工资高27.17%;其次是金融保险行业工资较高;其他服务业工资最低,低出16.81%左右。经济发展类型Ⅳ区,性别工资差异较大,男性比女性工资高31.07%,性别歧视可以解释性别工资差异的88%;民族工资差异存在,但却表现为少数民族的工资水平比汉族工资水平高6.06%。从行业工资差距来看,除了金融保险行业工资较高外,建筑行业、政府行业管理部门工资水平较高,高出水平都占到了行业平均工资25%以上。

2.经济发展类型区的歧视性工资

从经济发展类型Ⅰ区的歧视性工资结构来看,流动人口在教育和工作经验上受到歧视,女性劳动者在年龄、健康程度上受到歧视,少数民族劳动者在教育和工作经验、健康程度上受到歧视。科教文卫、邮电通信、政府行政管理部门的教育回报率和工作经验的回报率较高。对于建筑和交通运输行业来说,教育回报率表现为负数,表明这两个行业劳动者大都以体力为主,文化水平相对于其他部门来说居于劣势。交通运输和其他服务业的技术回报率较高,餐饮行业的年龄回报率较高。歧视仍然是行业工资差异的主要原因,其中劳动者受教育时间相同或工作时间相同,但由于工作性质不同受到的工资待遇不同的行业有邮电通信、科教文卫、零售、制造业、政府行政管理和金融保险部门。劳动者年龄相同,但因工作性质不同受到工资待遇不同的行业有科教文卫、其他服务业、金融保障、餐饮、交通运输、建筑部门。

从经济发展类型Ⅱ区的歧视性工资结构来看,流动人口依然在教育和工作经验上受到歧视,女性在年龄上受到歧视,歧视所造成的工资差异高于其他经济发展类型区。少数民族在教育、工作工作经验、健康程度上受到歧视,但远远低于经济发展类型Ⅰ区。科教文卫、邮电通信、政府行政管理部门的教育回报率较高。对于制造业、建筑和交通运输行业来说,教育回报率表现为负数,交通运输、邮电通信、行政管理的工作经验回报率较高,制造业、科教文卫和其他服务业的技术回报率较高,餐饮行业的年龄回报率较高。在歧视方面的解释来看,建筑业、交通运输业和行政管理部门在劳动者健康程度上存在歧视,制造业、行政管理部门、零售行业和其他服务业对劳动者年龄歧视,邮电通信、餐饮行业对劳动者的教育水平存在歧视。

从经济发展类型Ⅲ区的歧视性工资结构来看,户籍工资差异的来源除了劳动者的受教育水平和工作经验外,技术水平也占到一定比例(16.47%),流动人口在教育背景上受到的歧视、女性在年龄上受到的歧视远远小于经济发展类型Ⅰ区和Ⅱ区。少数民族劳动者在年龄上受到歧视。科教文卫、行政管理的教育回报率很高,邮电通信、金融保险和其他服务业的工作经验的回报率较高,制造业、行政管理、科教文卫的技术水平的回报率也比经济较发达区和欠发达区有所提升。建筑、交通运输、和零售行业的工作年限的回报率较高。年龄成为行业工资差异的主要歧视原因,建筑、邮电通信、行政管理、金融保险、科教文卫、其他服务业对劳动者存在年龄上的歧视,交通行业、餐饮行业存在劳动者工作经验的歧视,行政管理、餐饮、邮电通信存在劳动者教育水平的歧视。

从经济发展类型Ⅳ区的歧视性工资结构来看,影响流动人口户籍工资差异的歧视因素几乎和经济发展类型Ⅲ区相同,女性劳动者在工作经验和健康程度方面受到歧视。少数民族除了在年龄、工作经验、健康程度上受到歧视外,在技术水平上也受到歧视。邮电通信行业、餐饮、行政管理部门的教育回报率较高,但总体低于其他经济区域;金融保险、科教文卫的工作经验回报率较高,交通运输行业、零售、其他服务业的工资水平与年龄相关度更大;建筑业、交通运输业、餐饮、金融保险、其他服务业对劳动者的年龄和健康程度存在歧视,制造业、科教文卫、行政管理部门在劳动者工作经验上存在歧视;劳动者受教育程度已经不再是行业工资歧视的主要原因。

3.经济发展类型区间的工资差异及歧视性工资结构的比较

(1)从户籍工资差异来看,当地城镇居民与流动人口工资差异幅度在14.23%-38.49%,尽管户籍工资差距存在,但个人特征差异(即人力资本差异)解释了户籍工资差异的大部分。因此,户籍歧视影响的工资收入水平可以通过个人努力而提高其劳动回报率。从歧视性工资结构来看,经济发展类型Ⅰ区和Ⅱ区劳动者的受教育水平、工作经验对造成户籍工资差异的作用最大,但这种作用只有一小部分体现在特征差异上,绝大部分体现在歧视上,也就是说,拥有同样的教育水平、工作经验的城镇居民的工资回报率远远高于流动人口。经济发展类型Ⅲ区和Ⅳ区,户籍工资差异的来源除了劳动者的受教育水平和工作经验外,技术水平也占到一定比例(15%以上)。经济越发达的地区,流动人口的教育回报率、工作回报率越高,但在教育和工作经验上受到的歧视越大。

(2)从性别工资差异来看,性别工资差异的幅度在17.98%-35%之间,但性别歧视解释了性别工资差异的绝大部分(占到83%以上),说明性别歧视问题仍然是工资收入不平等存在的瓶颈。从歧视性工资结构来看,性别差异造成的“同工不同酬”的现象在四个经济区域都存在。经济发展类型Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区,女性劳动者在年龄、健康程度上受到歧视,经济发展类型Ⅳ区的女性劳动者在工作经验和健康程度方面受到歧视。工作年限有利于缩小性别工资差异,但工作年限对于工资差异的贡献率不超过27%(作用最明显的是在经济发展类型Ⅲ区,占26.73%);技术水平对缩工资差异贡献非常小,不超过8%;教育尽管也有利于缩小性别工资差异,但其贡献率微乎其微。说明女性要想改变工资报酬的不平等现状非常尴尬:学历高不如身体好。如果要减少与男性的工资差异,需要增加工作经验,但增加工作经验又不能增加年龄。

(3)从民族工资差异来看,相对来说不是很突出,但经济发展类型Ⅱ区和发展类型Ⅲ区民族工资差异不容忽视,民族歧视几乎解释了民族工资差异的全部。从歧视性工资结构来看,经济发展类型Ⅰ区和Ⅱ区,少数民族劳动者在教育和工作经验上受到歧视,经济发展类型Ⅲ区、Ⅳ区的少数民族劳动者没有在教育和工作经验背景上受到歧视,但在年龄上受到歧视。对于经济越发达的地区,教育、工作经验、技术水平的提高能够有效弥补民族工资差异。

(4)从行业工资差异来看,金融保险行业、制造行业、建筑行业、交通运输行业、邮电通信行业工资相对较高,在经济发展类型Ⅲ区和发展类型Ⅳ区,建筑行业工资差异高于经济发展类型Ⅰ区和发展类型Ⅱ区。金融行业工资比非金融行业工资差距高24.195%至28.759%,餐饮、零售、其他服务业工资水平较低,其中餐饮行业工资水平比其他行业工资水平低12.178%至25.506%。比较4个经济区域,从特征效应造成的行业工资差异来看,劳动者的教育水平和工作经验作用较大,经济越发达的区域越明显。邮电通信、其他服务业、政府行政管理工资差异的优势几乎都来自于就业人员自身的生产力特征的优势,表明这三个行业的行业进入壁垒较低,人力资本的提升对于工资提升的作用非常大;从歧视性工资结构来看,建筑、交通运输的行业进入壁垒较高。

四、结论与建议

(一)结论

1.从与个人相关的户籍工资差距、性别工资差距、民族工资差距分析结果来看,劳动力市场的歧视仍是工资不平等的主要根源,经济发展类型Ⅰ区户籍工资差距较大,经济发展类型Ⅱ区性别工资差距较大,经济欠发展类型Ⅲ区性别工资、民族工资差距较大。教育在缩小户籍工资差异方面起着重要作用,技术水平在缩小性别工资差异方面不容忽视,工作经验可以缩小民族工资差异。从歧视性工资结构来看,经济越发达的区域,流动人口在教育上的歧视、女性在年龄上的歧视、少数民族在教育和工作经验方面的歧视越凸显。

2.从与收入群体利益相关的行业工资差距分析结果来看,制度上的优惠和行业的优势带给金融保险行业工资最高。教育回报率总体在增加,但在不同区域、不同行业、不同部门,教育的回报率不同,在经济发展类型Ⅰ区域教育回报率较高,而在经济发展类型Ⅲ区和发展类型Ⅳ区教育回报率所占特征效应比重非常小;邮电通信、科教文卫、和政府行政管理部门教育回报率较高,而建筑、交通运输行业教育回报率大部分为负数。从歧视造成的行业工资差异来看,经济发展类型Ⅰ区表现在劳动者受教育水平和工作年限上,经济发展类型Ⅱ区、经济发展类型Ⅲ区和发展类型Ⅳ区更多的表现在劳动者的年龄和健康程度上。说明,随着区域经济的发展,行业歧视性工资表现由对劳动者的年龄和健康程度歧视转变成对劳动者受教育水平和工作年限上。

(二)建议

1.户籍歧视造成的工资不平等问题不能仅仅依靠劳动者个人来解决,因为劳动者在个人方面的特征如受教育程度、技术水平等差别尽管会提高工资,但其社会身份和地位由于没有城市户口而受到歧视,户籍制度而产生的各种制度障碍及歧视问题阻碍了劳动力地区不能自由流动,流动人口发展机会的不均等直接导致了社会阶层等级分化进而形成收入差距的恶性累积循环。因此,政府仅依靠落实最低工资法以保障弱势群体、扶贫来提高低收入者的绝对收入等政策还不能从根本上缓解收入不平等,在就业选择、住房、医疗教育等方面对流动人口存在歧视的户籍制度恶化了收入不平等的现实,政府应取消户籍制度,给包括农民工在内的流动人口更多的就业机会、受教育机会、参与中高层管理的机会,通过机会的公平来打破工资收入的不平等。同时,政府要针对流动人口尤其是农民工建立比较全面的社会保障制度,提高流动人口参与管理的机会,解决流动家庭的子女城市教育问题,使其公平享有发展需求和发展机会。增加本地的劳动技能培训服务、重视中高技术人员的培养,有组织有阶段的提供外出就业的机会来确保提高流动人口整体收入和再就业。

2.性别歧视是收入不平等的瓶颈问题,政府要增加对社会女性的物质支持和精神关怀:可以通过就业培训和职业推介来保证女性就业的多元化。但考虑男女生理上差异,有些对女性存在进入障碍的工作所造成的性别歧视是可以忽略的。对于低收入就业女性,政府应完善针对女性就业群体的最低工资和工资指导线制度,并逐步提高最低工资标准。

3.民族工资差异的原因表明少数民族劳动者在教育和工作经验上受到歧视,因此政府应给予少数民族政策上的支持与投入,要保障少数民族家庭中受教育和培训的人口比例和机会、要增加对少数民族地区的劳动技能培训服务、提供更多的就业机会。

4.行业歧视性工资主要来自于垄断,垄断不仅影响劳动力市场运行效率而且造成社会阶层分化,政府可以通过消除行业壁垒、对垄断行业的工资分配制度进行规制、完善市场用人机制、保障劳动者合法权益等方面来减少工资差异;对于所有制不同造成的工资收入差距问题,除了腐败和制度上的优惠外,高层管理者和股东收入过高也是拉大工资收入差距的重要原因。政府应加强劳动力市场的监管和控制,杜绝寻租行为,引入劳动力市场的竞争机制。

[1]BECKER,GARY S,MURPHY,KEVIN M,et al.Human Capital,Fertility and Economic Growth[J].Journal of Political Economy,1990,5(10):512-536.

[2]NOEL GASTON,JAIME TENJO.Education attainment and earnings determination in Colombia[J].Economic Development&Cultural Change,1992,(10):125- 140.

[3]BIRCHENALL,JAVIER A.Income Distribution,Human Capital and Economic Growth in Colombia[J].Journal of Development Economies,2001,(66):271-287.

[4]BARNEY COHEN,WILLIAM J,HOUSE EDUCATION.Experience and earnings in the labor market of a Developing economy:the Case of urban Khartoum[J].World Development,1994,(10):1549-1566.

[5]SYLWESTER,KEVIN .Income Inequality,Education Expenditures,and Growth[J].Journal of Development Economics,2000,(63):379-398.

[6]MINCER J.Technology and Labor Market[J].Reviews of Economic of Household,2003,(1):249-272.

[7]NGUYEN B T,ALBRECHT J W,VROMAN S B ,et al.A quintile regression decomposition urban-rural inequality in Vietnam[J].Journal of Development Economics,2007,(83):466-449.

[8]邓曲恒.城镇居民与流动人口的收入差异——基于Oaxaca-Blinder和Quintile方法的分解[J].人口科学,2007,(4):8-16.

[9]段景辉,陈建宝.我国城乡家庭收入差异影响因素的分位数回归解析[J].经济学家,2009,(9):46-53.

[10]邢春冰.农民工与城镇职工的收入差距[J].管理世界,2008,(5):55-64.

[11]李红梅.我国城乡居民收入差距的反事实因素分解[J].数学的实践与认识,2012,(5):46-54.

[12]OAXACA R.Male-female wage differentials in urban labor markets[J].International Economic Review,1973,(14):693-709.

[13]JAMES ALBRECHT,ANDERS BJORKLUND,SUSAN VROMAN .Is there a glass ceiling in Sweden?[J].Journal of labor Economics,2003,(21):145-177.

[14]MAURER-FAZIO,MARGARET,NGAN DINH.Differential Rewards to and Contributions of Education in Urban China’s Segmented Labor Markets[J].Pacific Economic Review,2004,9(3):173-189.

[15]王美艳.中国城市劳动力市场上的性别工资差异[J].经济研究,2005,(12):35-44.

[16]葛玉好.工资分布的性别差异:分位数分解方法[J].上海经济研究,2007,(4):22-43.

[17]姚先国,李晓华.工资不平等的上升:结构效应与价格效应[J].中国人口科学,2007,(1):36-40.

[18]陈建宝,段景辉.中国性别工资羞的分位数回归分析[J].数量经济技术经济研究,2009,(10):87-97.

[19]唐茂华.发展需求困境、社会阶层分化与收入差距的累积循环[J].东南学术,2008,(3):72-79.

[20]张 翼,薛进军.中国阶层结构与收入不平等[J].甘肃社会科学,2009,(1):1-6.

[21]李 荻,张俊森,赵耀辉.中国城镇就业所有制结构的演变:1988-2000[J].经济学(增刊),2005,(10):27-48.

[22]张车伟,薛欣欣.国有部门与非国有部门工资差异及人力资本贡献[J].经济研究,2008,(4):85-101.

[23]张 涛.工资收入差异的解释:基于分位数回归的经验研究[J].统计与信息论坛,2011,(11):50-57.

[24]刘 瑶.我国居民工资的所有制差异研究[J].数量经济技术经济研究,2012,(11):85-101.

[25]陈 钊,万广华,陆 铭.行业间不平等:日益重要的城镇收入差距成因[J].中国社会科学,2010,(3):65-76.

[26]万广华,陆 铭,陈 钊.全球化与地区间收入差距:来自中国的证据[J].中国社会科学,2005,(3):17-26.

[27]张 华,李志刚.对我国农民收入地区差异的定量分析[J].广东农工商职业技术学院学报 ,2007,(8):54-57.

[28]刘修岩,殷醒民.空间外部性怀地区工资差异:基于动态面板数据的实证研究[J].经济学,2008,(10):77-97.

[29]王 睿,黄 森.农村资金投入与农村区域间居民收入差异[J].数量经济技术经济研究,2010,(1):44-53.

[30]李晓宁.关于行业工资差距与行业垄断的研究[J].经济问题,2007,(7):19-22.

[31]夏庆杰,宋丽娜.什么原因导致中国工资收入差距扩大—来自反事实参数分解分析的证据[J].社会科学战线,2012,(1):60-70.

[32]MINCER J.Technology and Labor Market[J].Reviews of Economic of Household,2003,(1):249-272.

[33]BLINDER A S.Wage discrimination:Reduced form and Structural estimates[J].Journal of Human Resources,1974,8(4):436-455.