基于职业生涯规划的省属本科高校就业指导模式研究

2013-11-07武林

武 林

(浙江科技学院,浙江 杭州 310023)

一、职业生涯规划对就业指导的促进作用

全国高校从1998年扩招,到2012年大学生毕业人数已达680万,就业压力前所未有。近几年,教育部公布的高校就业率维持在70%的水平,这表明高校的就业指导工作功不可没。然而,由于目前高校就业指导工作沿袭传统做法,主要面向毕业生,形式单一、内容单薄、课堂教学为主,较多停留在讲解就业政策、收集需求信息、分析就业形势、传授择业技巧等方面,缺乏专业化的指导教师,过分强调暂时的实用性,显然已经不能满足高校学生日益突出的个性化发展、专业化指导的需求。

大学期间,大学生正处于职业生涯的探索阶段,需要对未来生涯做出关键性的决策。职业生涯规划是个体根据兴趣、特长、价值观等内部因素,结合时代特点、就业形势等外部因素进行综合分析与权衡,确定职业生涯发展方向、目标,并持续采取有效行动达成目标的过程。通过职业生涯规划,可以唤醒大学生职业生涯规划意识、科学选择职业发展目标、有效地规划学业、有计划地提升职业素质;同时,从根本上促进就业指导的长效性,为今后的事业发展奠定坚实的基础。

国外关于就业指导和职业生涯指导的研究日趋完善。1908年美国工程师弗兰克·帕森斯首次提出职业指导概念,并迅速广泛发展。美国、英国、澳大利亚、日本等国陆续通过立法,制定了《生计教育法案》、“职业发展纲要”等。国外学生很早就接受“职业生涯规划”这个概念,从中学时代起就开始有目的地规划设计自己的未来生涯,知道自己将来想干什么、能干什么。随着时代发展,生涯辅导在当代美国更加具有突破性,不仅成为企业界人力资源管理的一个重要环节,而且成为学校教学体系的一部分,尤其在高等学校中,职业生涯规划已经成为就业指导的一个核心环节[1]。而在我国,职业生涯规划对大部分青年人来说是个新鲜词,高校长期以来不重视职业生涯教育,关注的只有就业率,忽视了大学生作为受教育者的特殊性,也没有从根本上意识到要关心大学生的职业发展问题。教育部办公厅[2007]7号文件关于《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》的通知,要求从2008年起所有普通高校开设职业发展与就业指导课程,为大学生职业生涯规划教育提供了新的发展机会。

二、基于职业生涯规划的省属本科高校就业指导模式构建

目前国内外在职业生涯规划研究中一致认为,大学阶段是一个人职业发展的准备阶段,在本阶段以在校学习为主,通过学校、家庭和社会影响,建立初步的职业规划认识,逐渐培养职业兴趣、职业能力和技巧,完成对职业规划中对职业素质(如自信心、领导力、团队协作和创新能力等)要求的初步认识。而在职业生涯规划理论下,大学生就业是大学生结合个人成长经历、自我教育、家庭教育、社会教育等教育资源,个性特征、专业技能、发展动机等自我资源,整合社会政策、文化、经济、家庭等社会资源实现更好就业。[2]

在职业生涯规划理论下,省属本科高校就业指导体系建立在个人自我情况、家庭和学校培养、社会发展需求基础上,整合影响就业的各个方面,探讨家庭、高校、社会和个人对大学生就业的协同和促进作用,有效促进大学生就业的长效机制。

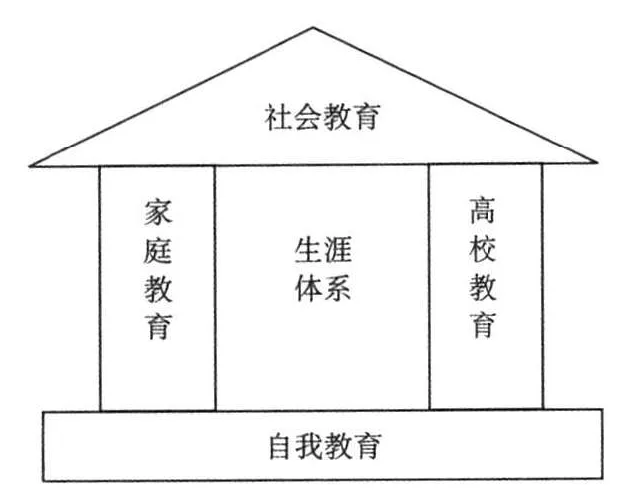

如上图所示,生涯指导体系由四个方面组成,自我教育是基础,家庭教育和高校教育是支柱,社会教育是发展。四个方面因素对大学生就业产生决定性影响,共同协作和促进大学生就业。其中,自我教育包括职业生涯觉醒、自我兴趣开发、自我管理能力培养、职业目标认知、生涯发展目标确定等,家庭教育和高校教育包括招聘会开展、职业生涯课程开设、专业指导教师队伍建设、家庭支持、职业测评平台建设、学生社团活动参与等,社会教育包括各类社会实践、用人单位实习、政府有关部门和人才市场协助,第三方职业生涯服务咨询机构运作、志愿者活动、校友网络建设等。

三、构建基于职业生涯规划就业指导模式的原则

1.自我化。所有的社会教育、高校教育和家庭教育都属于外部教育,只有内部的自我生涯意识觉醒了,大学生才会主动积极地去规划自己的大学生涯。作为基于职业生涯规划的省属本科高校就业指导模式基础,缺乏学生主体的自我意识觉醒,一切工作都是徒劳而已。

2.全程化。大学四年是个中期规划,不是为了就业而就业指导,而是为了发展而职业规划。如果将这个中期规划细分,可以分成四个阶段:探索期—适应大学,包括高中和大学之间角色转换、专业接触、了解个人兴趣和价值观等;定位期—认知职业,包括了解职业生涯规划、锻炼综合技能、认知目标岗位、初步确立职业目标等;实践期—专业教育,包括参与专业竞赛、修正就业观念、提供就业信息和加强实习指导等;分化期—就业指导,包括就业心理指导、求职技能指导、就业维权和职业适应、发展等。

3.个性化。大学生的生理条件、心理特征、心理倾向、所学专业、性别、家庭状况、成长经历都有所不同;同时就业目标、择业动机、就业类型、薪资要求、工作地域等也各不相同,需要针对性、个性化指导。据此,高校和社会的职业指导师必须专业化,便于开展个性咨询。同时,在校生的自我学习和指导必须尊重个性特征,不能盲目随大流、跟风他人。

4.社会化。高校教育虽然是学生生涯教育的主题,但是缺少社会教育的支持,效果便会打折。这体现在:首先高校培养的学生最终是为了服务于社会、工作于社会,必须与社会对接;其次高校的内部资源有限,非常需要社会的政府有关部门、各类企事业单位、职业生涯规划专业咨询指导机构、校友等进行扩容。

5.网络化。这里有两方面内容:一是信息渠道网络化,二是生涯指导网络化。当前已经迈入了信息化时代,通过英特网可以部分实现职业测评、职业咨询、职业认知和找寻工作等。同时,在学生的生涯指导网络中,不仅有高校里的老师、同学,社会上的老板、同事,还有家庭中父母、亲朋。比如,有别于同学、老师等角色,家庭不仅在学生的个性、兴趣、价值观等方面有影响,而且在今后的职业选择、工作地域、职业发展中一直发挥作用。

四、构建基于职业生涯规划的就业指导模式内容

1.构建生涯课程体系。高校职业生涯规划教育体系必须让大学生学习并掌握职业生涯规划的理论知识和方法,其中课堂教学是职业生涯教育体系的主渠道和主阵地[3]。目前不少高校已经贯彻执行教育部办公厅[2007]7号文件,开展有关大学生职业生涯规划的全校公选课,甚至一些走在前列的学校开设全校必修课。同时,国内高校均已开设了就业指导课程。如果将现有资源进行整合,就可以初步构建全程化的大学生职业生涯教育体系,包括始业专业教育、大学生职业生涯规划、心理健康、创业教育和就业指导。这些课程可以针对不同年级、不同学生群体开展,如大一学生开展始业教育,在了解专业发展的同时建立生涯意识,并初步认知自我兴趣、性格、价值观等;大二阶段重点进行职业生涯规划,初步做出个人中长期规划;大三阶段,深入企业进行实习、参加各类专业竞赛,提升综合实力;大四阶段则重点放在择业心态调整、创业准备、签约维权和职业适应等方面。

2.注重师资队伍培养。目前高校从事职业指导的人员主要以思想政治辅导员为主,以就业指导人员为辅。无论辅导员,还是就业指导人员,都面临着大量琐碎和事务性工作,缺乏专业培训和辅导,常常“头痛医头脚痛医脚”,能解学生一时之忧,而不能深入发掘和解决学生困惑。很多一线指导老师,都是从学校到学校,没有经历过社会磨练、缺乏职业指导的实战经验。针对这类情况,高校可以采用理论结合实践两条腿走路的方式培养师资队伍,首先安排所有一线老师进行全国职业指导师、全球职业规划师(GCDF)培训;其次安排上课老师参加高校职业生涯规划教学TTT认证培训,初步解决职业生涯规划知识普及问题;再次鼓励教师参加企业实训和挂职锻炼,特别是人才市场、企业人事部门等。

3.建设职业咨询测评。面向所有学生,职业测评可以较为准确地测验兴趣、人格特征、就业资源占有情况、创业成功几率及职业价值观等。面对学生个体,职业咨询则可以进行一对一面谈,有效解决个体问题。需要注意的是,当前国际国内公认的职业测评工具只有霍兰德职业兴趣测评、MBTI人格测验以及职业锚测验。当前高校基本上开设了职业测评,职业咨询则由于专业人员缺乏而相对稀缺,需要大力扶持。

4.建立生涯规划档案。在入校时,大学生就可以建立生涯档案,初步确立生涯发展目标,当然此时主要依赖的是父母影响和个人兴趣。在大学期间,随着学生社团、志愿者活动、生涯规划竞赛等活动的进行,随时记录并修订目标。临近就业时,通过了解就业市场、企业实习等,确立就业目标和中短期职业发展目标。通过建立和修订生涯规划档案,大学生可以充分提升自我规划意识,明确个性发展路径。

5.充分挖掘各类资源。构建基于职业生涯规划的就业指导模式,可以由学生工作部、就业中心、教务处、团委、家庭、校友会、企业专家顾问团、第三方职业生涯咨询机构、政府有关部门和人才市场等部门共同参与。学生工作部负责低年级大学生自我认知指导,涵盖学生兴趣爱好、性格、特长、能力、职业倾向等测试内容,团体、个人职业生涯规划辅导,就业心理调整。就业中心负责高年级学生就业技巧方法指导,帮助学生就业、择业、创业,协助学生搜寻就业机会。教务处负责开设职业规划课程,教授职业生涯规划相关理论知识,训练学生相关技能。团委通过开展职业生涯规划大赛,提升学生规划能力。家庭通过自身资源和价值观影响大学生的决策和目标制定。校友会通过榜样引领作用指导大学生进行职业路径选择和职业发展模拟。企业专家顾问团结合市场需求和专业情况广泛开展实习、实践活动的指导。第三方职业生涯咨询结构负责师资培训和个体咨询。政府有关部门制定入伍、支援西部、维权保障等就业政策,同时人才市场开展招聘会、人事代理和职称晋升等工作。

五、浙江某省属高校就业指导现状

浙江某省属高校创建于1980年,是一所以工科为主,集工、理、文、经济、管理、教育等多学科协调发展的省属全日制本科院校,现有12个二级学院,3个教学部(中心),设有45个本科专业,有全日制在校生15000余名,留学生600余名。该校近年来大力开展基于职业生涯规划的就业指导模式,实施情况如下:

1.理论教育。首先,生涯课程体系基本构建。该校已经针对大一新生开展始业教育、大二和大三同学开展全校公选课《大学生职业生涯规划与就业指导》、大四同学开展就业教育,针对创业感兴趣的同学开展KAB、SYB等创业教育,同时于2012年9月开设全校必修课《大学生心理健康教育》。其次,师资培养初有成效。目前已经有专职就业指导人员2名,参加高校职业生涯规划教学TTT认证培训人员2名,获得国家职业指导师二级人员30余名。再次,网络化建设卓有成效。校内就业指导中心定期发布各类招聘信息和就业政策指导,“我的职业”专题网站作为全校公选课的有益补充日益得到学生重视。

2.实践教育。一方面挖掘校内资源,建立了职业发展协会、大学生创业广场管理委员会、KAB俱乐部等一批职业生涯规划类社团,举办了职业生涯规划大赛、简历设计比赛、勤工俭学招聘超市等多项活动,充分调动学生的自主性,提升大学生职业技能;另一方面紧密联系企业,既有企业家进校园、百家企业进校园等社会资源的引进来,又有企业直通车、大学生暑期社会实践等走出去,加强学校和社会之间联系,提升大学生的实践能力。

近年来,该校的学生签约率维持在90%-96%的高位。对2011届毕业生进行抽查工作满意度调查,结果显示仅有2%学生不太满意。这说明,面对日益严峻的就业形势和就业压力,通过基于职业生涯规划的就业指导模式的实施,大多数毕业生有了比较充足的思想准备、比较现实的就业认识和能力。因此可以说,基于职业生涯规划的就业指导模式对该校学生的就业指导是比较有效的。

[1] 杨琳.基于职业生涯规划的独立学院就业指导模式研究[D].西安理工大学,2010,(3):11.

[2] 谢伟.职业生涯规划理念下大学生就业促进机制研究[J].山西农业大学学报(社会科学版),2011,10(4):341.

[3] 惠太望.构建高校职业生涯教育体系探微[J].学校党建与思想教育,2011,6(中):75.