石鄂地区下二叠统碎屑岩黏土矿物特征及其成岩意义分析

2013-11-02杨建鹏刘林玉西北大学地质学系大陆动力学国家重点实验室陕西西安710069

杨建鹏,刘林玉,赵 亮 (西北大学地质学系;大陆动力学国家重点实验室, 陕西 西安 710069)

石鄂地区下二叠统碎屑岩黏土矿物特征及其成岩意义分析

杨建鹏,刘林玉,赵 亮 (西北大学地质学系;大陆动力学国家重点实验室, 陕西 西安 710069)

黏土矿物组合特征及其转化的研究有着巨大的意义,其不仅可以在大的尺度下反映研究区古气候环境特征,也可以在小的尺度下反映储层成岩作用特点及储层储集性能。利用岩石薄片、扫描电镜和X衍射及碳氧同位素方法对石鄂地区下二叠统储层碎屑岩黏土矿物进行分析。研究表明,研究区黏土矿物主要有伊蒙混层、伊利石、高岭石和绿泥石等,其形成的大致顺序为绿泥石(包绕颗粒表面出现)、伊蒙混层、伊利石和高岭石;次生孔隙的形成与蒙脱石的迅速转化和高岭石的溶解具有密切关系;碎屑岩成岩作用发生在中成岩阶段B期;成岩水环境为弱碱性到弱酸性再到弱碱性。

下二叠统;黏土矿物;成岩意义

石鄂地区位于鄂尔多斯盆地北部,横跨伊盟隆起和依山斜坡两大一级构造单元,总面积9825km2,据基地顶面起伏、盖层发育情况以及构造形态特征又可划分为乌兰格尔突起、公卡突起、石鄂断阶、伊陕斜坡及天环向斜一角等5个次一级构造单元。晚古生代前石鄂地区一直处于长期隆升状态,直至晚石炭世以来开始接受沉积,上古生界以不同层位由南向北超覆于太古-元古界基底之上,之后沉积了石炭系太原组和二叠系山西组、下/上石盒子组及石千峰组及中生代沉积,但缺失新生界沉积[1]。其中太原组和山西组发育泥岩、煤层;山西组、石盒子组和石千峰组主要发育砂岩和泥岩,分别构成了石鄂地区主要的油气储层和盖层。研究目的层段主要包括山西组和下石盒子组。山西组沉积厚度21.6~90m,平均厚度52.2m,岩性主要为灰白、浅灰色含砾长石石英砂岩、石英长石砂岩、岩屑长石石英砂岩及灰黑、深灰色泥岩、粉砂质泥岩及碳质泥岩组成,中下部夹煤线。下石盒子组平均厚度50m,主要岩性为砂质岩夹少量泥质岩组成,主要包括浅灰绿、灰白、灰黄色块状含砾粗~中砂岩、细砂岩夹紫棕、棕褐及灰绿色泥岩粉砂岩和少量炭质泥岩,偶见煤线及砂质凝灰岩。下石盒子组按沉积旋回分为3段,各段叠加正沉积旋回性明显,粒度下粗上细,每个旋回底部砂岩中常含细砾。下面,笔者对石鄂地区下二叠统碎屑岩黏土矿物特征及其成岩意义进行分析。

1 黏土矿物的类型及其分布特征

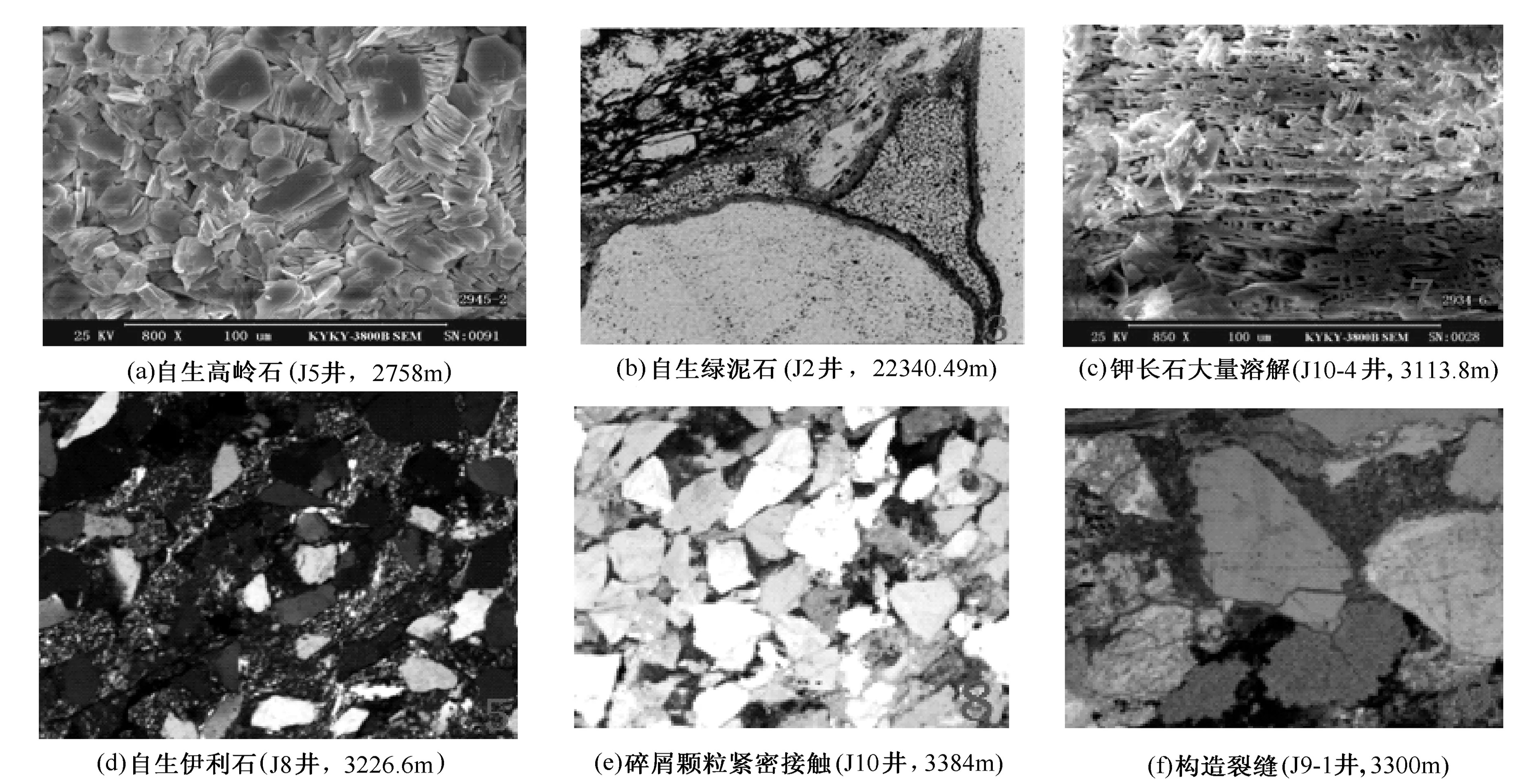

根据砂岩薄片、铸体薄片、X-衍射和扫描电镜观察,认为砂岩中的黏土矿物以高岭石、伊利石和绿泥石为主,同时出现伊/蒙混层。高岭石主要分布在下二叠统山西组,自形极好,以片状、书页状、蠕虫状分布于碎屑颗粒之间和其表面,堆积松散,保留良好的晶间隙,是重要的储集空间类型之一。伊利石主要分布在下二叠统下石盒子组,以纤维状、毛发状生长于碎屑颗粒之间充当空隙胶结物或形成黏土薄膜包裹于碎屑颗粒表面,其在井深2600m以下的砂岩中较常见。绿泥石主要在成岩早期出现,常以绿泥石薄膜的形式包裹碎屑颗粒并呈针叶状、花片状分布于颗粒之间。蒙脱石在山西组和下石盒子组均有广泛分布,以蜂窝状分布于颗粒之间和其表面;自生伊利石-蒙脱石混层矿物在山西组、下石盒子组均有广泛分布,其生长形态多呈弯曲片状或卷片状分布于碎屑颗粒表面并形成一层黏土膜。

2 自生黏土矿物的转化及其成岩特征

自生黏土矿物作为成岩作用主要的产物其转化及自身成岩特征对储层成岩作用和空隙演化有着重要的意义[2]。这主要体现在如下几个方面:①自生黏土矿物对成岩作用的催化作用;②脱水作用;③提供交代作用所需要的物质离子及物质转换间的离子交换作用[3]。其中黏土矿物的脱水作用与储层空隙演化有着密切的关系,因而应将黏土矿物及其演化作为成岩作用中重要的“序参量”加以研究[4]。此外,自生黏土矿物的发育与碎屑岩原始物质组成、地层温度、孔隙介质及成岩流体环境也有着密切的关系[5]。据石鄂地区岩心及薄片观察,分析了研究区下二叠统山西组-下石盒子组岩石特征,认为主要岩石类型为岩屑砂岩、长石岩屑砂岩和少量岩屑石英砂岩。另外,薄片鉴定分析表明,研究区储层砂岩碎屑组分主要包括石英、钾长石、斜长石、岩屑等,其中石英含量一般为20%~80%,长石含量一般为10%~45%,岩屑含量一般为10%~70%(岩屑的主要成分为变石英岩岩屑,其次为千枚岩、泥板岩、变粉砂岩、变砂岩及花岗岩岩屑等)。正是碎屑岩特有的物质组成和岩石学特征,决定了碎屑沉积物在沉积期后的成岩过程形成不同的自生黏土矿物组合。

2.1自生高岭石

山西组和下石盒子组碎屑岩中广泛发育有自生高岭石(见图1(a)),其出现与储层碎屑岩中钾长石颗粒大量溶解后提供了大量K+有着密切关系[6],而钾长石颗粒的大量溶解又与当时湿热气候条件下大气水的化学淋滤作用引起下石盒子组含煤地层中有机质溶解形成的有机酸的充注导致地层水pH降低有关。

2.2自生绿泥石

自生绿泥石的发育可以有以下几种方式:①发育于富含Mg2+、Fe3+等离子的碱性地层水环境,这种环境下形成的绿泥石多以单矿物的形式填充粒间空隙,一般不具世代性;②可由蒙皂石通过绿/蒙混层或高岭石、伊利石和钾长石在富含Mg2+、Fe3+等离子的碱性环境中转化为绿泥石,这指示储层处于晚成岩阶段;③研究区绿泥石形态多呈包膜衬里式产出,部分原生空隙被保留下来,剩余粒间空隙被其他胶结物如方解石填充(见图1(b)),表明其发育于早成岩阶段,并与地层水环境碱性且富含Mg2+、Fe3+等离子有关。

图1 岩石照片图

2.3伊蒙混层带和伊利石带

研究区山西组和下石盒子组伊蒙混层中蒙脱石含量较低,但也存在明显的从蒙脱石向伊利石转化的渐变带(2000~2400m)和突变带(>2400m),其中蒙脱石含量约10%,这是因为研究区地层物质组成缺少基性火山岩碎屑物。此时,蒙脱石晶格水稳定,仅有地层水和过量的层间水或吸附水脱出[7],进入突变带后蒙脱石含量突然降至5%以下,这是因为储层碎屑岩中钾长石的大量溶解(见图1(c))提供了足够的K+以交代蒙脱石形成大量伊利石(见图1(d)),而蒙脱石含量则趋于零,该带大致处于大于3400m的地层深度。

3 自生黏土矿物的成岩意义

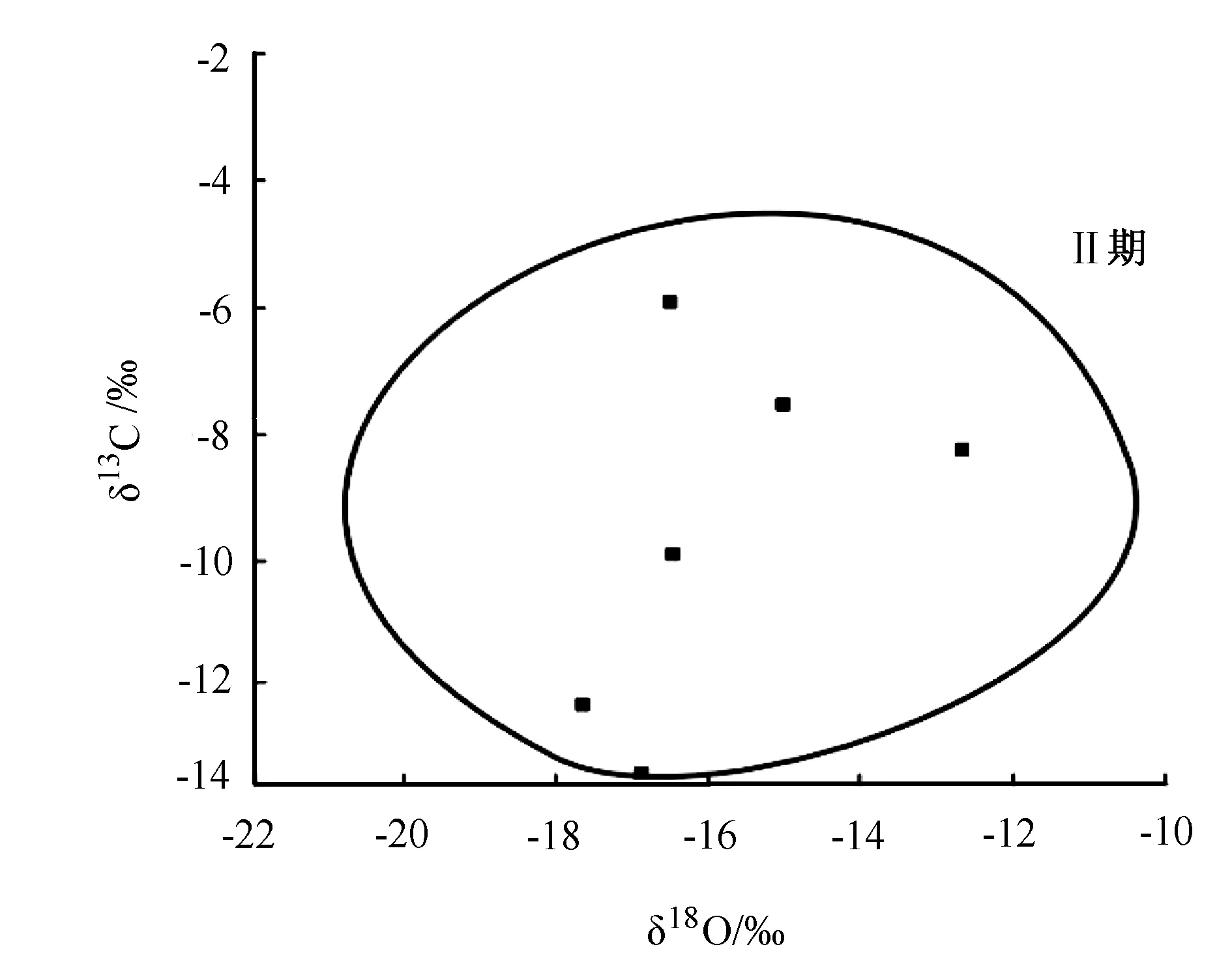

自生黏土矿物的形成不仅与碎屑岩物质组成有着密切的关系还与其沉积埋藏地层环境和地层流体成分的变化有着直接关系。因此,研究自生黏土矿物特有的组合特征和成岩转化可以有效反映碎屑岩成岩环境、所经历的成岩过程及所处成岩阶段。碎屑岩成岩阶段可划分为早、中、晚3个阶段,其中早成岩阶段又可分为A期、B期,中成岩阶段分为A期、B期和晚成岩期[8]。下二叠统碎屑岩成岩阶段在自生黏土矿物组合特征中也有明显反映,如蒙脱石的出现、绿泥石以薄膜形式开始出现和伊/蒙混层无序(有序度R=0)以及碎屑岩仍以原生空隙为主,均表明其正处于早成岩阶段A期;研究区蒙脱石渐变带和绿泥石薄膜的广泛出现,表明地层环境趋于碱性,并对应着成岩阶段已处于早成岩阶段B期,此时蒙脱石开始缓慢向伊利石转化,但伊/蒙混层仍无序,同时可见自生高岭石出现(见图1(a)),此时碎屑岩正经历强烈的压实作用,原生空隙大量减少;蒙脱石的迅速转化和钾长石的大量溶解(见图1(c)),表明地层环境由早期的弱碱性环境因油气的充注而逐渐变为酸性,同时也表明碎屑岩已处于中成岩阶段A期,此时碎屑岩空隙以次生孔隙为主;研究区3300m以下自生高岭石的溶蚀减少、绿泥石的增多和自生伊利石的出现,表明成岩环境演化为碱性环境,同时也表明碎屑岩已开始进入中成岩阶段B期,此时,由于白垩世时构造抬升稳定、温度、压力的变化导致次生孔隙度和有机质演化的间断,地层趋于静态,埋深停止,随着早期方解石溶解、伊利石的生成,溶蚀作用逐渐被抑制,压实作用、胶代作用再次降低砂岩物性,碎屑颗粒间多呈紧密接触(见图1(e)),次生空隙也大量减少,岩石趋于致密,含铁碳酸盐交代早期的亮晶方解石,并充填于孔隙与后期裂缝中(见图1(f));此外,据裂缝中的充填碳酸盐的氧、碳同位素测定(见图2),充填物主要为铁方解石,其碳同位素(δ13C)相对较轻(分布范围为-13.95‰~-5.99‰),氧同位素(δ18O)也较轻(分布范围为-17.57‰~-12.54‰),表明主要碳酸盐类型为Ⅱ期碳酸盐,其主要形成于酸性成岩环境向碱性成岩环境过渡时期,即中成岩阶段B期。

图2 砂岩裂缝中充填碳酸盐氧碳稳定同位素分布图

4 结 论

(1)研究区下二叠统碎屑岩中主要的几类自生黏土矿物为伊蒙混层、伊利石、高岭石和绿泥石,其形成的大致顺序为绿泥石(包绕颗粒表面出现),伊蒙混层,伊利石和高岭石。

(2)伊蒙混层和伊利石多呈纤维丝发填充原生空隙;早成岩阶段绿泥石多呈包膜衬里式形成绿泥石环边降低了压实作用的强度并为以后其他胶结物的形成和次生空隙的发育提供了机会;早成岩阶段B期高岭石的发育和钾长石的普遍溶蚀及中成岩阶段A期高岭石的溶解是次生空隙形成的重要原因。

(3)根据研究区碎屑岩成岩作用特征和自生黏土矿物组合类型及其转化特征分析,认为碎屑岩成岩作用发生在中成岩阶段B期。

(4)成岩环境富含Mg2+、Fe3+等元素,表明早期地层水环境为弱碱性环境(绿泥石环边的形成),成岩环境中有机质的溶解致使中期地层水环境变为弱酸性环境(钾长石的大规模溶解),而碳氧同位素特征及高岭石的溶解表明晚期地层水环境又转变为弱碱性环境。

[1]薛会,张金川,王毅,等.鄂北石鄂探区构造演化与油气关系[J].大地构造与成矿学,2009,33(2):206-208.

[2]刘林玉.吐鲁番坳陷中-上侏罗统碎屑岩中的自生黏土矿物特征及其成岩意义[J].岩石学报,1998,14(2):264-265.

[3]孙永传,李忠,李蕙生,等.中国东部含油气断陷盆地的成岩作用[M].北京:科学出版社,1996.

[4]李昌存.塔里木盆地克孜勒苏群碎屑岩成岩作用研究[J].石油实验地质,1998, 20(2):135.

[5]郑浚茂,庞明.碎屑储集岩的成岩作用研究[M].武汉:中国地质大学出版社,1989.

[6]朱家祥.碎屑岩成油组合的成岩作用研究[J].石油实验地质,1988, 10(3):223-226.

[7]李淳.单家寺油田下第三系沙三段碎屑岩储层成岩作用特征[J].石油实验地质,1999, 21(3):76-79.

[8]朱筱敏.沉积岩石学[M].北京:石油工业出版社,2008.

2013-06-25

杨建鹏 (1987-),男,硕士生,现主要从事矿物、岩石矿床学方面的研究工作。

TE122.1

A

1673-1409(2013)26-0050-03

[编辑] 李启栋