《史记》“四始”论溯源

2013-11-01胡宁

胡 宁

(北京大学历史学系,北京100871)

“四始”是中国传统诗经学中的一个术语,何为“四始”?汉代经学有三种说法,其中最早的一种见于《史记·孔子世家》:“《关雎》之乱以为‘风’始,《鹿鸣》为‘小雅’始,《文王》为‘大雅’始,《清庙》为‘颂’始。”是以风、小雅、大雅、颂的首篇《关雎》《鹿鸣》《文王》《清庙》为“四始”,但文中不言“《关雎》”,而言“《关雎》之乱”,须注意。

另外两种说法,一种见于《〈诗〉大序》:“一国之事,系一人之本,谓之‘风’;言天下之事,形四方之风,谓之‘雅’;雅者,正也,言王政之所由废兴也,政有大小,故有‘小雅’焉,有‘大雅’焉;‘颂’者,美盛德之形容,以其成功告于神明者也。是谓四始,《诗》之至也。”以风、小雅、大雅、颂为“四始”。另一种见于《毛诗》孔颖达《疏》引《诗纬·泛历枢》:“《大明》在亥,水始也;《四牡》在寅,木始也;《嘉鱼》在巳,火始也;《鸿雁》在申,金始也。”以大雅之《大明》与小雅的《四牡》《南有嘉鱼》《鸿雁》为“四始”。

在汉代经学中,这三种说法分别属于《鲁诗》《毛诗》和《齐诗》,看似迥然相异。但是,《〈诗〉大序》中虽以诗之四类为“四始”,全篇的一开始便说“《关雎》,后妃之德也,风之始也,所以风天下而正夫妇也”,《〈诗〉大序》系于《关雎》题下,所提及的诗篇名不出“二南”之外,若依此类推,则《鹿鸣》可称为小雅之始,《文王》可称为大雅之始,《清庙》可称为颂之始。这样看来,《毛诗》亦应有以《关雎》《鹿鸣》《文王》《清庙》为“四始”的说法。至于《诗纬》之说,魏源在《诗古微》中指出为《齐诗》“四始”的异说,实际上“与《鲁诗》‘四始’一例”。①魏源说:“汉时古乐未湮,故习《诗》者多通乐,此盖以《诗》配律,三篇一始,亦乐章之古法。特又以律配历,分属十二支而四之,以为‘四始’,与三期之说相次。如《大明》在亥为水始,则知《文王》为亥孟,《緜》为亥季;《四牡》在寅为木始,则知《鹿鸣》为寅孟,《皇皇者华》为寅季。”(《诗古微》,186—187页。)《齐诗》“四始”的本义是与《鲁诗》相同的,《诗纬》所言是《齐诗》谶纬化的产物。②《汉书·匡衡传》载匡衡之疏云:“孔子论《诗》以《关雎》为始,……此纪纲之首,王教之端也。”张超《诮青衣赋》云:“深思古道,感彼《关雎》,……孔氏大之,列冠篇首。”(《艺文类聚》卷三十五)匡衡、张超都习《齐诗》,可知《齐诗》原本也是以《关雎》为始的。

可见《史记·孔子世家》所载“四始”说,不仅是已知最早的一种,还是最有代表性的一种,是汉代今文经学、古文经学共有的理论。这种理论并不是在汉代突然出现的,而是源自先秦时期的礼仪用诗实践和儒家《诗》学传统,笔者将在文中阐述之。

一、《史记》“四始”论源自周代礼仪用诗实践

我们先来看一下《史记·孔子世家》关于《诗》之“四始”的前后文:

孔子语鲁大师:“乐其可知也。始作翕如,纵之纯如,皦如,绎如也,以成。”“吾自卫反鲁,然后乐正,雅颂各得其所。”古者诗三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契、后稷,中述殷、周之盛,至幽、厉之缺,始于衽席,故曰“《关雎》之乱以为风始,《鹿鸣》为小雅始,《文王》为大雅始,《清庙》为颂始”。三百五篇孔子皆弦歌之,以求合韶武雅颂之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。

这种说法,与《〈诗〉大序》所言,有两点区别。《〈诗〉大序》所列举的是《诗》四个部分之名,而《史记》所列举的是四个部分的第一首诗,这是第一点。还有一点是:《〈诗〉大序》所言是政治的,而《史记》所言虽然也着眼于政治,却很注重音乐。整段文字,一开始引孔子之言,描述了乐曲演奏的基本过程;最后又言孔子弦歌雅颂,礼乐自此可得而述,其音乐上的意旨十分明显。尤其值得注意的是,“风”之始是“《关雎》之乱”,《论语·泰伯》:“师挚之始,《关雎》之乱,洋洋乎盈耳。”朱熹《集注》:“乱,乐之卒章也。”《后案》详论之曰:

《国语·鲁语》:“闵马父曰:‘昔正考父校商之名颂十二篇于周太师,以《那》为首,其辑之乱曰:自古在昔,先民有作。温恭朝夕,执事有恪。’”韦注:“凡作篇章,义既成,撮其大要以为乱辞。诗者,歌也,所以节舞者也,如今三节舞矣。曲终乃更几章乱节,故谓之乱。”是韦注乱训变乱,而为曲终之名。刘彦和《文心雕龙·诠赋篇》曰:“既履端于倡始,亦归余于总乱。序以建言,乱以理篇。《那》之卒章,闵马称乱。故知殷人辑颂,楚人理赋,斯并鸿裁之寰域,雅文之枢辖也。”刘意“乱”训理乱,而为终篇之名。颜氏《汉书·杨雄传》《甘泉赋》“乱曰”注与刘正同。《集注》“乱,乐之卒章”,正本诸说。乱既曲终之名,《关雎》自成一曲,何以总名曰乱?朱子究无定说。金吉甫《考证》云:“辞以卒章为乱,乐以终为乱。此统言《周南》之乐,自《关雎》终于《麟趾》也。”此别一义。近解以合乐为乱,赵铁峰、顾麟士有此说,亦非朱子本解。[1]523

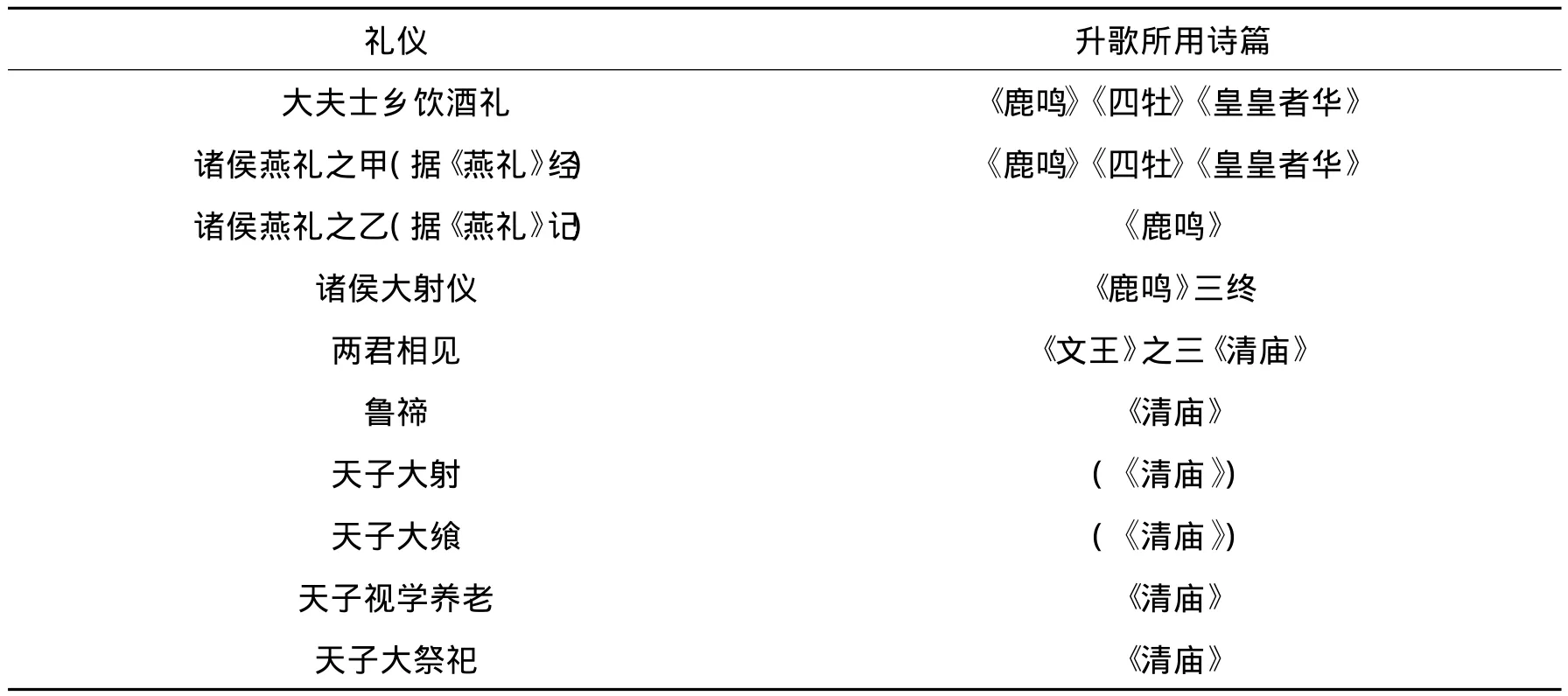

《论语》中的这段话是我们理解何为“《关雎》之乱”的关键,但对于这段话,理解起来也着实不易,“乱”确当释为“曲终”,但正如《后案》所言,“《关雎》自成一曲,何以总名曰乱”?“师挚之始,《关雎》之乱”字面上显然难以作始终对举的解释,师挚是鲁国乐师,而《关雎》是诗篇名、乐曲名。对这两句话,我们至少能够明白的是,既然师挚是乐师,“乱”是曲终之名,那么《关雎》的“始”义很可能首先是落实到音乐和春秋时期的实际诗乐使用上的,而且与礼仪用乐的演奏次序有关。依此类推,《鹿鸣》《文王》《清庙》的“始”义,是不是也与音乐演奏及次序有关呢?这一点正可在先秦典籍中得到证明。综合《左传》和《三礼》的记载,礼仪用诗乐以“升歌”始,而用为“升歌”的诗乐,据王国维先生在《释乐次》[2]84-104一文中依据文献所列,在不同的礼仪中所用不同,我们可以将此文所附“天子诸侯大夫士用乐表”中的升歌部分提取出来(见表1)。

表1 王国维“天子诸侯大夫士用乐表”升歌部分

表1中打括号的部分,王先生说明是“经传无明文,以意推之”。如表1所示,可用为“升歌”的皆为雅诗、颂诗之首。需要说明的是,乡饮酒礼和《燕礼》经所言“《鹿鸣》《四牡》《皇皇者华》”与《燕礼》记所言“《鹿鸣》”、诸侯大射仪所言“《鹿鸣》三终”,所指实同,《礼记·乡饮酒义》:“工入,升歌三终。”孔《疏》:“谓升堂歌《鹿鸣》《四牡》《皇皇者华》,每一篇而一终也。”可知所谓“某诗三终”也就是以某诗为首的一组三首诗。而同为诸侯燕礼升歌,经、记所言不应抵牾,故《燕礼》记所言“《鹿鸣》”其实也是兼包《四牡》《皇皇者华》而言。两君相见所用之“《文王》之三”,也是指以《文王》为首的一组三首诗,即《文王》《大明》《绵》。《左传》襄公四年:

穆叔如晋,报知武子之聘也。晋侯享之,金奏《肆夏》之三,不拜。工歌《文王》之三,又不拜。歌《鹿鸣》之三,三拜。

杜《注》:“《文王》之三,《大雅》之首:《文王》、《大明》、《绵》。(《鹿鸣》之三)《小雅》之首:《鹿鸣》、《四牡》、《皇皇者华》。”《文王》《鹿鸣》作为升歌是三首连歌,则《清庙》也不应例外,《礼记》言“升歌《清庙》,下管象武,夏籥序兴”,与《仪礼·燕礼》“升歌《鹿鸣》,下管《新宫》,笙入三成”句式、程序正同,后者非仅歌《鹿鸣》一首,前者也应是兼包《维天之命》和《维清》而言。这样,我们就能发现,典籍中记载的升歌所用诗乐,正是《诗经》中小雅、大雅、周颂三个部分为首的一组诗,这应该是《诗三百》的编集者(无论这个人是不是孔子)有意为之的。那么,《史记》中所言“四始”,既然着眼于音乐,其中三项:《鹿鸣》《文王》《清庙》,首先应该是在诗乐使用的层面上,因为用为“升歌”而具有“始”的意义,且所指的不仅是这三首诗,而是《鹿鸣》之三、《文王》之三、《清庙》之三,三组九首。回头再看《关雎》,典籍中并未言其可用为升歌。《仪礼·乡饮酒礼》:“……乃合乐:《周南》:《关雎》、《葛覃》、《卷耳》、《召南》:《鹊巢》、《采蘩》、《采蘋》。工告于乐正曰:正歌备。”可知以《周南》为首的三首诗可用于乡饮酒礼“正歌”的最后一部分“合乐”。正因如此,清人多以“合乐”解《论语》“师挚之始,《关雎》之乱”之“乱”,今人多从之,如黄怀信先生说:

始,盖谓每奏诗乐的前奏曲。乱,合奏也。交响,故乱。《乐记》:“始奏以文,复乱以武。”奏与乱相对,是乱谓曲终之大合奏可知。洋洋乎,盛大之貌。[3]714

“乱谓曲终”并不错,但那是一曲之终,而非整场歌舞的最后阶段。《国语·鲁语》:“闵马父曰:‘昔正考父校商之名颂十二篇于周太师,以《那》为首,其辑之乱曰:‘自古在昔,先民有作。温恭朝夕,执事有恪。’”此四句是《那》的最后一章。至于《礼记·乐记》所言“始奏以文,复乱以武”,郑《注》:“文,谓鼓也。武,谓金也。”孔《疏》:“‘始奏以文’者,文,谓鼓也。言始奏乐之时,先击鼓。前文云‘先鼓以警戒’是也。‘复乱以武’者,武,谓金铙也。言舞毕,反复乱理欲退之时,击金铙而退,故云‘复乱以武’也。”是以“乱”为“舞毕”,舞与歌乐相配,一曲自有一舞,曲有乱故舞亦有乱。《集解》释“始奏以文”为“升歌《清庙》,以明文德”,释“复乱以武”为“乐终合舞,舞《大武》以象武功”,并言:“《论语》曰《关雎》之乱’,彼谓合乐为乱,此谓合舞为乱,盖合乐合舞皆在乐之终也。”[4]1014即便将“武”释为《大武》,乐终也只是《大武》乐终而已。黄先生认为“乱”这个名称的取义是“交响,故乱”,恐亦是想当然耳。“乱”本有结束之义,《尔雅·释水》:“正绝流曰乱。”郭璞《注》:“直横渡也。”邢《疏》:“谓横绝其流而直渡名曰乱。”《诗经·大雅·公刘》“涉渭为乱”、《尚书·禹贡》“乱于河”皆是此义。可知绝流而渡为“乱”,横渡时水流暂时受阻,故为绝流,绝流为“乱”,引申之,乐曲终了亦可称“乱”,非谓合奏时多种乐器杂鸣也。退一步说,即便以“合乐”释“乱”,合乐所用为《周南》《召南》六首,并非仅有《关雎》,焉能总称为“《关雎》之乱”?

“师挚之始,《关雎》之乱”,既然不能以始终对举释之,则只能把后句理解为包括在前句之中,也就是说,“《关雎》之乱”是在师挚奏乐的开始阶段,《关雎》之乐今已不可得闻,从诗辞来看,末章曰:“参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。”可能唱到此处时钟鼓齐鸣,所以孔子曰“洋洋乎盈耳”。以《关雎》为首的二南诗乐,不仅可以用为礼仪“正歌”之“合乐”部分,也可用为“房中乐”。《仪礼·燕礼》:“若与四方之宾燕……有房中之乐。”据郑玄《注》,“房中之乐”是“弦歌《周南》《召南》之诗”,《周礼·磬师》:“教缦乐、燕乐之钟磬。”郑《注》:“燕乐,房中之乐,所谓阴声也。”关于“二南房中乐”,历来众说纷纭。总的来看,所谓“房中乐”应是一个在形式、功能上比较独立的体系,元人敖继公说:“奏之于房,故云‘房中之乐’,盖有别于堂上、堂下之乐也。”笔者以为这个说法是正确的,自升歌至合乐,或于堂上,或于堂下,或堂上堂下相间,而“房中乐”有别于此。其用途,综合《仪礼》郑《注》、贾《疏》所言,可用于王后、国君夫人房中,亦可用于饮宴、乡射。其特点,李婷婷在充分参考历史上关于“二南房中乐”的种种观点后说:

以琴瑟钟磬等演奏《周南》、《召南》诸诗的房中之乐,较之正礼之后配合宾主畅怀宴饮、爵行无数、唯醉乃止的无算乐,更多一些“礼”的规范;但较之举行正礼时的正歌,又少一些“礼”的束缚,多一些娱乐色彩。因而,其在先秦上层社会流传甚广,促进了当时器乐合奏的普及和发展。[5]

笔者认为这是符合当时实际的。《关雎》为房中乐演奏之始,孔子所言“师挚之始,《关雎》之乱”应该是欣赏房中乐演奏时的感受,至于是正式演奏还是“肄业及之”,就无法考证了。另外,按照当时诗乐演奏的常规,房中乐的演奏应该也是三首连奏,可能是《关雎》《葛覃》《卷耳》。

由此可见,《关雎》《鹿鸣》《文王》《清庙》有一个共同点,就是在诗乐的礼仪使用次序上处于开始的位置。《史记》的“四始”说与“孔子删诗”论联系在一起,包含着这样一个观点:孔子对《诗》文本进行编排,编排时充分考虑了诗乐的实际使用次序。孔子是否真的删过诗,《诗》文本是否由孔子编订,学界还有争议。但从相关文献材料来看,《诗》确实经过编排,而无论编排者是谁,将《关雎》等四首(实际上是四组,每组三首)诗置于每个部分的开始,应该是因袭了实际礼仪使用中的次序。次序往往反映出重要性的差别,诗乐使用上也是如此,《礼记·祭统》:“夫祭有三重焉:献之属,莫重于裸,声莫重于升歌,舞莫重于武宿夜,此周道也。”孙希旦《集解》曰:

升歌,谓升歌《清庙》也。……祼者献之始,升歌者声之始,《武宿夜》者舞之始。天子祭礼十二献,上公九献,侯伯七,子男五,而祼为重。声有下管、间歌,而升歌为重。《武》有六成,而《武宿夜》为重。[4]1241

很好地阐明了“始”与“重”互为因果的关系:为始者必重,非重者不能为始。

二、《史记》“四始”论的政治思想渊源

用为升歌或用为房中乐之始,是礼仪用乐次序上的“始”义,笔者认为这是《史记》“四始”论的依据和源头。但是,我们不妨再深入一步,这四首或四组诗为什么被置于相关礼仪用乐的“始”的地位呢?《左传》襄公四年:

穆叔如晋,报知武子之聘也。晋侯享之,金奏《肆夏》之三,不拜,工歌《文王》之三,又不拜,歌《鹿鸣》之三,三拜。韩献子使行人子员问之曰:“子以君命辱于敝邑,先君之礼,藉之以乐,以辱吾子,吾子舍其大而重拜其细,敢问何礼也?”对曰:“《三夏》,天子所以享元侯也,使臣弗敢与闻。《文王》,两君相见之乐也,臣不敢及。《鹿鸣》,君所以嘉寡君也,敢不拜嘉;《四牡》,君所以劳使臣也,敢不重拜;《皇皇者华》,君教使臣曰:必谘于周!臣闻之,访问于善为咨,咨亲为询,咨礼为度,咨事为诹,咨难为谋,臣获五善,敢不重拜。”

不拜《文王》之三,而拜《鹿鸣》之三,说明了诗乐使用的等级性,低阶层的人不能享用高规格的诗乐,这是礼的规定,即便在僭礼现象非常普遍的春秋时期,依然有穆叔这样的人恪守。“《文王》,两君相见之乐也”,“《鹿鸣》,君所以嘉寡君也”,“《四牡》,君所以劳使臣也”,“《皇皇者华》,君所以教使臣曰”,说明了这些诗乐的基本用途和基本用意,表现了很明确的政治实用性。《礼记·明堂位》:“季夏六月,以禘礼祀周公于太庙,升歌《清庙》。”《礼记·祭统》:“夫人尝禘,升歌《清庙》,……此天子之乐也。”《礼记·孔子燕居》:“大飨,……两君相见,升歌《清庙》。”《礼记·文王世子》:“天子视学,登歌《清庙》。”故《毛诗》孔《疏》曰:“《礼记》每云升歌《清庙》,然则祭祀宗庙之盛,歌文王之德,莫重于《清庙》,故为《周颂》之始。”《尚书·周书》《诗经》屡屡盛称文王受命,屡屡强调效法文王,其延续天命、保有天下的政治意图是非常明显的,这也正是升歌《清庙》的政治用意所在。至于《关雎》,史迁言“始于衽席”,则明是取义于“房中”,寓含着“刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦”的政治意旨。

从《关雎》等诗在周代礼仪活动中所寄寓的政治内涵,到《史记·孔子世家》“四始论”的政治义理,是一脉相承的。《孔子世家》中并没有详论《关雎》等诗作为“四始”的政治意义,但这并不表明《鲁诗》中没有这方面内容,我们可以从其他材料中获得信息:

关于《关雎》,《史记·十二诸侯年表》云:“周道缺,诗人本之衽席,《关雎》作。”《鲁诗》学者王充在《论衡·谢短》中说:“周衰而诗作,盖康王时也。康王德缺于房,大臣刺晏,故诗作。”这与《孔子世家》言诗“始于衽席”都是强调《关雎》作为整个“诗三百”之“始”的政治寓意,按照王充的说法,此诗是周康王时大臣因康王过度沉溺于宫闱之乐而作。

关于《鹿鸣》,《鲁诗》学者蔡邕《琴操》(《太平御览》卷五七八引)云:

《鹿鸣》者,周大臣之所作也。王道衰,君志倾,留心声色,内顾妃后,设酒食佳肴,不能厚养贤者,尽礼极欢,形见于色。大臣昭然独见,必知贤士幽隐,小人在位,周道凌迟,自是以始,故弹琴以风谏,歌以感之,庶几可复。

认为此诗是大臣因周王不能“厚养贤者”而作,不优待贤者会造成“贤士幽隐,小人在位”,这是“周道凌迟”之始。

关于《文王》,《史记·周本纪》云:“诗人道西伯,盖受命之年称王而断虞芮之讼。”《鲁诗》学者赵岐在《孟子章句》中也说:“《诗》言周虽后稷以来旧为诸侯,其受天命,维文王新复修治礼义以致之耳。”可知《鲁诗》认为《文王》的主旨是文王受天命,“断虞芮之讼”是文王始受天命的标志,正是《文王》末章所记述的内容。

关于《清庙》,《鲁诗》学者王褒在《四子讲德论》(载于《汉书·王褒传》)中说:“周公咏文王之德而作《清庙》,建为《颂》首。”蔡邕《独断》云:“《清庙》,一章八句,洛邑既成,诸侯朝见,宗祀文王之所歌也。”《汉书·韦元成传》疏:“《清庙》之诗,言交神之礼无不清静。”即认为《清庙》作为咏文王之德的颂歌,是为在新都洛邑宗祀文王而作,此诗表现了周王率诸侯祭祀神明(文王在天之灵)之礼的清静氛围,是周代商有天下、始为天下共主的标志。

因此,《鲁诗》之说中包含着这四首诗作为“始”的政治思想意义,而在先秦儒家典籍中,我们可以看到在政治思想层面上对这些诗的强调。如上海博物馆收藏的战国楚竹书《孔子诗论》,其中云“《关雎》之改”,“显然是一章的起句”[6]5。论述《清庙》的一段“当别为一章”[7]18。《孔子诗论》中对《关雎》《鹿鸣》《文王》《清庙》的论述,与《鲁诗》“四始”说是相通的,下面我们结合其他儒家文献,逐一加以辨析:

《关雎》,《孔子诗论》云:

《关雎》之改,……害(曷)?曰:童(终)而皆贤于其初者也。《关雎》以色喻于礼,□□□□□□□□□两矣,其四章则喻矣。以琴瑟之悦拟好色之愿,以钟鼓之乐【拟婚姻之】好,反纳于礼,不亦能改乎?……《关雎》之改,则其思賹(益)矣。

所谓“改”,就是以礼克制情欲,就是将“好色之愿”纳入礼的规范。《荀子·大略》中也有类似的表达:“《国风》之好色也,《传》曰:‘盈其欲而不愆其止。其诚可比于金石,其声可纳于宗庙。”王先谦《集解》:“好色,谓《关雎》乐得淑女也。盈其欲,谓好仇、寤寐思服也。止,礼也。欲虽盈满,而不敢过礼求之。此言好色人所不免,美其不过礼也。”[8]336《鲁诗》“四始”论以周康王时的政治现象作为《关雎》的创作因由,所要阐明的也正是以礼制欲,认为此诗本是用来劝谏康王克制宫闱之乐的。

《鹿鸣》,《孔子诗论》云:

《鹿鸣》,以乐司而会,以道交,见善而效,终乎不厌人。

这句话在断句和字词训释上有较大争议,笔者依刘乐贤先生说。[9]“以乐司而会”的“司”应读为“始”,《鹿鸣》首章即曰“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将”,即以音乐演奏为开始,引入宴飨欢会的内容。“以道交”对应诗中“人之好我,示我周行”,朱熹《诗集传》:“周行,大道也。古者于旅也语,故欲于此闻其言也。”即在宴飨旅酬时谈论先王之道以相互交流。“见善而效”对应诗中“我有嘉宾,德音孔昭。视民不恌,君子是则是效”,《诗集传》:“言嘉宾之德甚明,足以示民使不偷薄,而君子所当则效。”即明察对方之善而效仿之。“终乎不厌人”对应诗末“我有旨酒,以燕乐嘉宾之心”两句,即诗的落脚点在和乐氛围的营造。《孔丛子·记义》载孔子之言曰:“于《鹿鸣》,见君臣之有礼也。”是对此诗政治内涵的更为简明的总结,“以乐司”“以道交”“见善而效”“不厌人”,可以一言而蔽之曰“有礼”。《鲁诗》认为《鹿鸣》是刺诗,与《孔子诗论》《孔丛子》所言并不矛盾,因为说此诗作于“周道凌迟”之时,是说此诗内容在这样的时代被作为宴飨礼仪和养贤之道的“范本”创作出来。“厚养贤者,尽礼极欢”,与“以道交,见善而效,终乎不厌人”显然是想通的,前者可以视为后者的再提升,所谓“尽礼”在这里当然指的是“君臣之有礼”。

《文王》,《孔子诗论》云:

《文王》吾美之。……《文王》[曰]:“[文]王在上,於昭于天。”吾美之。

所引即《文王》首二句,《诗集传》:“言文王既没,而其神在上,昭明于天。”文王之神之所以昭明于天,是因为受天命,所以诗紧接着说“周虽旧邦,其命维新”。也就是说,《孔子诗论》所言,是赞美文王受天命。《吕氏春秋·古乐》云:“周文王处岐,诸侯去殷三淫而翼文王。散宜生曰:‘殷可伐也。’文王弗许。周公旦乃作诗曰:‘文王在上,於昭于天。周虽旧邦,其命维新。’”这应是战国儒家的说法,认为《文王》是周公所作,赞颂文王为众诸侯拥戴,姬周由此而具备了王天下的实力。而《史记·周本纪》所取虽在末章断虞芮之讼,其意旨也正在于对文王始受天命的强调,因为断虞芮之讼就是受命之始的标志性事件,赵岐《孟子章句》所言更是对“周虽旧邦,其命维新”的义理阐明。

《清庙》,《孔子诗论》中的论述有两处,一处为:

《清[庙》吾敬之]。……[《清庙》曰:“济济]多士,秉文之德。”吾敬之。

《清庙》是祭祀文王的乐歌,所谓“济济多士”,指的是来助祭的众诸侯,他们都秉承着文王之德。《鲁诗》学者所言“咏文王之德”“洛邑既成,诸侯朝见,宗祀文王”对《清庙》一诗的着眼点,显然是与此一致的。另一处为:

《清庙》,王德也。至矣!敬宗庙之礼,以为其本;秉文之德,以为其业;肃雍[显相]……行此者,其有不王乎?

点明《清庙》所表现的是“王德”,并联系具体诗句加以阐述,即以敬宗庙之礼为根本、以秉承文王之德为事业等等,最后归结到“王”即武王灭纣而有天下上面。也就是说,周之所以能代商为天下共主,开辟一个“新纪元”,可归因于礼敬宗庙、秉承文德。《鲁诗》以《清庙》为周代商而王天下的标志,以及对“文王之德”“交神之礼”的强调,用意显然亦是如此。

通过以上分析,我们可以对《史记》“四始”论的渊源有一个清晰的认识。从周代重要礼仪用诗所寄寓的政治内涵,到先秦儒家通过论述这些诗篇而阐发的政治思想,再到以《鲁诗》为代表的汉代诗经学以“四始”总结提升这些诗篇的政治义理积淀,是一个连贯的过程。《史记》“四始”论作为汉代诗经学的纲领性理论,是对周代仪式乐歌政治用意和先秦儒家政教诗学的继承和发展。

[1]黄式三.论语后案[M].南京:凤凰出版传媒集团,2008.

[2]王国维.观堂集林[M].北京:中华书局,1958.

[3]黄怀信.论语汇校集释[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[4]孙希旦.礼记集解[M].北京:中华书局,1989.

[5]李婷婷.周代房中乐考论——诗经与器乐研究之一[J].聊城大学学报(社会科学版),2010,(3):56 -60.

[6]李学勤.诗论简的编联与复原[J].中国哲学史,2002,(1):5.

[7]黄怀信.上海博物馆藏战国楚竹书诗论解义[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[8]王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局,1954.

[9]刘乐贤.读上博简札记[M]//朱渊清,廖明春.上博馆藏战国楚竹书研究.上海:上海书店出版社,2002.