劳动力市场分化与行业间工资差距变动趋势研究

2013-10-25李文溥王燕武郑建清

李文溥 王燕武 郑建清

一、问题的提出

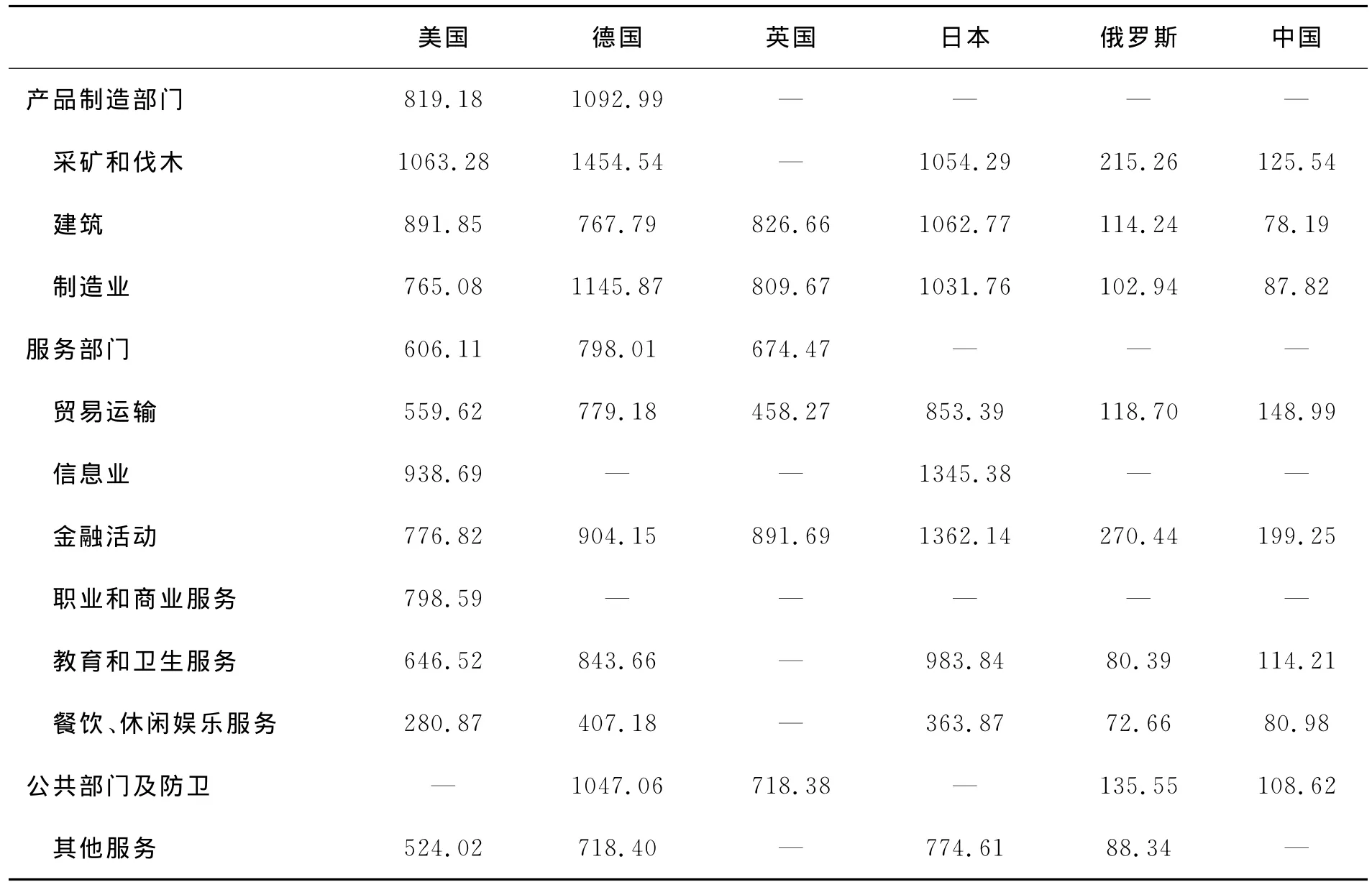

提高普通劳动者的劳动报酬是调整我国国民收入“两高一低”①“两高一低”是指我国近十余年来在国民收入支出上出现的“高投资率、高净出口率、低消费率”结构失衡。结构失衡,缩小收入差距,扩大国内消费的重要方式,也是转变经济发展方式,跨越中等收入陷阱,实现社会主义基本价值取向的必经之路。近期的一些研究发现②李文溥、郑建清、林金霞:《制造业劳动报酬水平与产业竞争力变动趋势探析》,《经济学动态》2011年第8期;王燕武、李文溥、李晓静:《基于单位劳动力成本的中国制造业国际竞争力研究——兼论劳工工资的上涨空间》,《统计研究》2011年第10期。:(1)在非农产业中③农村居民收入严重低于城市居民而且差距不断扩大,也是我国收入分配差距扩大、居民消费不足的重要原因之一。2010年,农村居民人均纯收入仅为城市居民的31.25%,占中国人口50%以上的农村居民,其消费不到GDP的10%。参见厦门大学“中国季度宏观经济模型(CQMM)”课题组:《中国宏观经济预测与分析——2011年春季报告》2011年2月。,制造业平均工资水平严重偏低,是国民经济19个部门中最低的5个部门之一④其余四个部门是居民服务及其他服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业、住宿及餐饮业、农林牧渔业。。相比发达市场经济国家,反差巨大(见表1)。(2)尽管近年来我国制造业的工资水平有较大幅度增长,但仍远远低于其劳动生产率的增长速度。从单位劳动成本(unit labor cost;ULC)角度看,我国制造业劳动成本基本没有上升。同时,近10年来,无论是与主要出口竞争对手国还是主要出口对象国相比,我国制造业的相对单位劳动成本(relative unit labor cost,RULC)不仅较低,而且至今仍呈不断下降趋势。(3)伴随着制造业工资水平的提升,我国制造业的利润总额更快增长,制造业产品的国际贸易竞争力也在提升之中。因此,不论是与发达国家横向比较,还是从我国制造业的国际竞争力状况看,我国制造业都存在着提高工资水平的较大空间。

表1 2010年部分国家分行业平均周薪对比单位:美元

与此同时,中国国民经济结构失衡、消费占比下降却严重制约着经济发展向内源自主推动、国内消费拉动方式的转变,为缩小行业间收入差距、促进居民消费,进而提高消费占比,促进发展转型,有必要进一步提高以制造业为代表的竞争性部门普通劳动者的工资水平。然而,提高制造业工资是否会传递到其他行业,引发其他行业的工资水平轮番上升,从而推动工资—物价螺旋性上涨?是值得研究的。

本文对我国部门间工资传递问题进行研究。我们将城镇各部门分为以制造业为代表的竞争性行业和垄断性行业,农村分为农村非农行业及农业,在统计分析的基础上利用面板VAR模型考察各行业平均工资之间的传递作用。研究发现:首先,以制造业为代表的竞争行业与垄断行业之间存在非市场性的工资传递效应,这是我国近十几年来,以制造业为代表的竞争行业与垄断行业之间的工资差距持续扩大的根本原因;其次,制造业工资与农村家庭劳均工资性收入之间存在正向传递效应,但是,与农村家庭劳均经营性收入之间没有明显的传递效应①农村实际劳均收入是指农村家庭劳动力的平均收入。其估算方法如下:(1)把历年统计年鉴公布的农村居民人均家庭经营纯收入(或人均家庭工资性收入)乘上乡村常住人口数,得到农村居民家庭经营(或工资)总纯收入。(2)再将总纯收入除以乡村就业人员中第一产业就业人员数,得到农业就业人员的人均纯收入。由于农村常住人口中包括儿童、老年人等一些没有或丧失劳动力的人口,因此,统计公布的农村人均收入会明显低于农村劳均收入,后者更能代表农村劳动者的实际收入。。这说明,农村劳动力市场正在分化为农村非农业与农业两个分市场,农民工与农民逐渐成为不同的就业群体;第三,总体上,农村部门的收入仍然具有较强的独立性,城乡劳动力市场的二元结构特征依旧明显。

二、文献综述

对于行业间工资差距问题,当前国内的研究多集中在对行业工资差异的原因探讨。任国强、尚金艳(2011)指出,现有关于我国行业工资差距的研究,多从人力资本理论和制度理论方面来加以解释,尤其是在制度方面,劳动力市场分割和所有制体制差异往往成为研究的切入点①任国强、尚金艳:《中国行业收入差距文献综述》,《华东经济管理》2011年第12期。。叶林祥等(2011)进一步总结出国内学者在分析行业间、企业间工资差距时的两种代表性观点:一是认为行业垄断是造成行业间、企业间工资差距的主要原因②叶林祥、李实、罗楚亮:《行业垄断、所有制与企业工资收入差距》,《管理世界》2011年第4期。。其作用机制是垄断行业通过资源占有和行政特权等非市场化手段,获取超额利润,提高行业工资回报,并将行业内部高工资、高福利转嫁给消费者或政府(如罗楚亮、李实,2007;史先诚,2007;金玉国、崔友平,2008;张原、陈建奇,2008;潘胜文,2009;岳希明等,2010;陈钊等,2010等)③罗楚亮、李实:《人力资本、行业特征与收入差距——基于第一次全国经济普查资料的经验研究》,《管理世界》2007年第10期;史先诚:《行业间工资差异和垄断租金分享》,《上海财经大学学报》2007年第2期;金玉国、崔友平:《行业属性对劳动报酬的边际效应及其细部特征》,《财经研究》2008年第7期;张原、陈建奇:《人力资本还是行业特征:中国行业间工资回报差异的成因分析》,《世界经济》2008年第5期;潘胜文:《典型垄断行业职工收入状况分析与对策》,《经济问题探索》2009年第1期;岳希明、李实、史泰丽:《垄断行业高收入问题探讨》,《中国社会科学》2010年第3期;陈钊、万广华、陆铭:《行业间不平等:日益重要的城镇收入差距成因》,《中国社会科学》2010年第3期。。二是认为不同所有制企业间的劳动力市场分割是造成企业工资收入差距不断扩大的潜在原因。其作用机制是非国有部门的工资决定主要以市场为导向,而国有部门的工资往往根据非市场因素来确定。因此,制度特征差异决定了企业的工资差异(如赖德胜,1998;Zhao,2002;陈戈等,2005;李荻等,2005;邢春冰,2005;Demurger et al.,2006等)④赖德胜:《教育劳动力市场与收入分配》,《经济研究》1998年第5期;Zhao.yan-hui."Earnings Differentials between State and Non-state Enterprises in Urban China",Pacific Economic Review.7(1),2002,pp.181-197;陈戈、Demurger、Fournie:《中国企业的工资差异和所有制结构》,《世界经济文汇》2005年第6期;李荻、张俊森、赵耀辉:《中国城镇就业结构所有制结构的演变:1988-2000》,《经济学季刊》2005年10月增刊;邢春冰:《不同所有制企业的工资决定机制考察》,《经济研究》2005年第6期;Demunger,Fournier,Li Shi and Wei Zhong."Economic Liberalization With Rising Segmentation in China's Urban Labor Market",Asian Economic Papers,Vol.5,No.3,2006,pp.58-101.。最终,他们认为,行业垄断和所有制特征都是影响行业收入差距的重要因素,但所有制的影响大于行业垄断,行业垄断与国有企业的结合才会导致日益扩大的企业工资差距。因此,控制行业收入差距,要高度重视国有企业的工资决定行为。

应该说,已有的这些研究在解释我国行业工资差异形成方面是比较深刻的,也符合中国的现实。特别是关于行业垄断是造成行业间工资差距的主要原因的观点几乎已经成为共识。但目前来看,上述研究并没有涉及行业间工资传递机制及效应,因此,也无法对本文第一部分所提出的问题进行解答。事实上,尽管劳动力市场分割以及行业垄断的存在使得不同行业、不同所有制企业之间的工资决定机制是不同的,但是通过非市场渠道的传递,竞争性行业与垄断行业之间仍然是存在工资传递效应的。

关于部门间或行业间工资传递的理论探讨,Balassa-Samuelson效应假说(BS假说)以及Aukrust(1970)构建的Scandinavian模型均指出,在市场经济中,贸易部门的工资快速增长会对其他部门产生明显的工资传递效应⑤Balassa,B."The Purchasing Power Parity Doctrine:A Reappraisal",Journal of Political Economy,Vol.72(6),1964,pp.584-596;Aukrust,Odd,“PRIM I:A Model of the Price Income Distribution Mechanism of an Open Economy”,Review of Income and wealth 16(1),1970,pp.51-78.。BS假说中涉及部门间工资传递的观点可以归纳为BS假说的 “国内版本”(Gaetano D`Adamo,2011),即:生产率较高的贸易部门,工资水平也将较高;贸易部门的工资上涨将带动非贸易部门的工资增长,从而实现一国内部的工资均等化①Gaetano D`Adamo."Wage spillovers across sectors in Eastern Europe",ISSN working paper,2011.。而Scandinavian模型则认为“暴露部门”的工资上涨将引起“隐蔽部门”工资的等比例上升②“暴露部门”指的是参与国际产品竞争的开放经济部门,具体包括大多数制造业、一部分农业和矿业、航运业等;“隐蔽部门”则指封闭经济部门,包括一些由于受政府保护,或其本身性质,而完全不受外来竞争压力或受到的压力极轻的行业,如建筑业、公用事业、一部分制造业和农业及大多数服务性行业等。这种部门分类方法与Balassa-Samuelson假说中的贸易部门和非贸易部门的划分方法基本相似。并且,工资传递的方向同样也是“暴露部门”的工资上涨会引起“隐蔽部门”工资的等比例上升,即“暴露部门”是部门间工资传递的“领导者”。。由于制造业通常属于贸易部门或“暴露部门”,因此,这两个模型均认为制造业工资上涨将带动其他部门工资上升。

不过,上述结论有两个重要的前提:(1)存在统一而且自由流动的劳动力市场;(2)工资传递方向是从高工资部门向低工资部门传递的,制造业属于工资较高的贸易部门。这两个前提目前在我国尚不能成立。因此,BS假说和Scandinavian模型无法直接用来分析我国行业间的工资传递。

但是,除了市场化传导方式之外,行业间的工资传递还可能存在着非市场化的传导方式。它常常出现在不同行业工资决定机制存在明显差异的转轨制经济体中。Gaetano D'Adamo(2011)对东欧国家的研究表明,通过工资加成、“羡慕”效应,短期内非贸易部门和公共部门的工资变化会引起贸易部门的工资变动。原因在于:非贸易部门没有外部竞争压力,部门内部的工资议价机制往往会导致更高的工资水平;而公共部门工资是外生决定的,其增长速度可以快于其他两个部门的劳动生产率。这意味着,一旦贸易部门的工资发生变化,非贸易部门和公共部门可以通过内部议价及外生设定工资等非市场化的手段来变动本部门的工资,不受劳动力自由流动的条件限制。

国内方面,张平、王宏淼(2007)指出,受资产价格上涨的影响,近年来我国可贸易工业部门的工资传递效应开始逐步显现,尤其是可贸易工业部门的工资提高对农业部门的工资传递效应非常明显,农民的劳动力投入成本正逐步向进城打工的基本工资靠拢,这对农产品成本和价格上涨有明显的推动效应③张平、王宏淼:《“双膨胀”的挑战与宏观政策选择》,《经济学动态》2007年第12期。;刘煜辉(2008)同样认为工业部门的工资提高对农业部门的工资传递效应非常明显,国内农业部门产出越来越受到可贸易工业部门的工人工资的影响④刘煜辉:《谨防货币政策伤害微观效率诱发“滞胀”》,《上海证券报》2008年4月2日。。丁守海(2011)认为农民工工资上涨可能会先通过二元分割的就业制度,推动城镇劳动工资更快上涨,进而拉大城乡劳动力收入差距⑤丁守海:《农民工工资上涨不会直接助推通货膨胀》,《中国社会科学报》2011年7月6日。。由于农民工工资一般低于城镇劳动力,该研究实际上显示,在二元劳动力市场下,工资传递可以由低工资行业向高工资行业传递。姜励卿、钱文荣(2012)则对公共部门与非公共部门之间的工资差距进行了研究,认为由于非公共部门的工资决定机制高度市场化,而公共部门“均衡式”的工资决定模式却没有得到根本改变。因此,非公共部门的工资基本由市场决定,而公共部门却倾向于给本部门员工支付更多的工资溢价⑥姜励卿、钱文荣:《公共部门与非公共部门工资差异的分位数回归分析》,《统计研究》2012年第1期。。

综上所述,国外的相关文献研究主要以发达国家的竞争性劳动力市场为出发点,不符合中国的实际情况;而国内相关文献则倾向于将行业间工资差异作为一个整体来研究,讨论导致行业间工资差距形成的原因,缺乏对行业间工资相互传递效应的细致实证研究⑦张平、王宏淼(2007)、刘煜辉(2008)的研究基本上是理论探讨,没有进行实证检验;丁守海(2011)则将注意力放在城乡工资传递的研究,缺乏对行业间工资传递的考量。。这为本文的研究提供了空间。

三、经验事实及理论假说

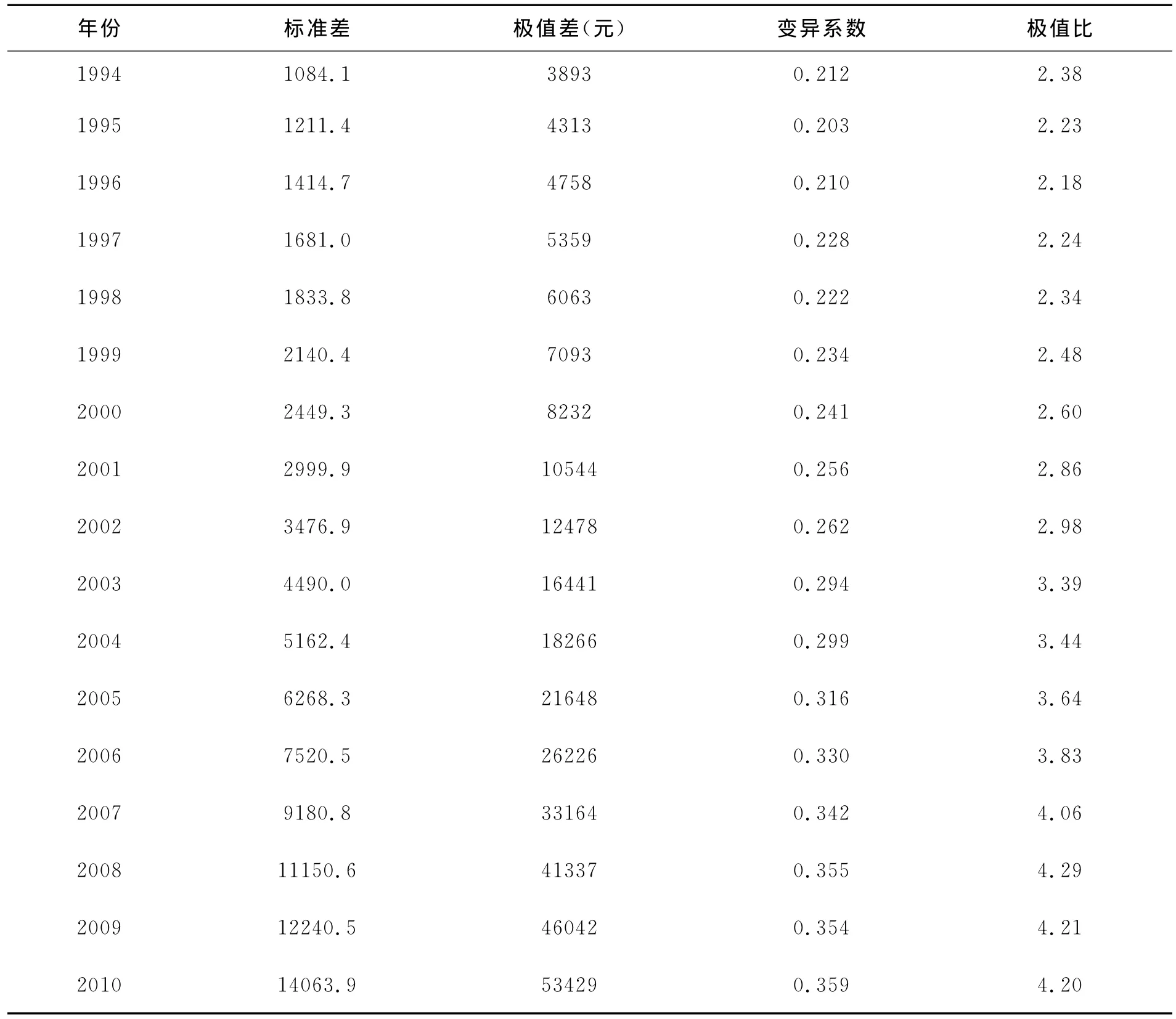

(一)我国行业间工资差距演变

目前测算行业间工资差距的指标有两类:绝对指标和相对指标。前者主要包括极值差、离均差、方差和标准差,后者有基尼系数、泰尔指数、库兹涅茨指数和变异系数等。本文选用标准差、极值差、极值比及变异系数测算我国19大类行业工资的差距演变情况。

结果显示(表2):首先,行业平均工资的标准差和极值差在样本期间内呈现逐渐增长趋势。2010年,最高行业工资与最低行业工资的极值差达53429元,约为1994年的13.7倍。表明17年来我国行业间收入差距正在不断扩大。其次,极值比在2008年达到最高(4.29)后,开始逐年下滑。到2010年,极值比下降为4.20。其主要原因是平均工资最低的农林牧渔业在此期间工资增速加快,使得最高行业工资与最低行业工资的极值比出现下降趋势。第三,平均工资变异系数逐渐增加。2010年,全行业的平均工资变异系数为0.359,1994年仅为0.212。1994-2010年,我国行业间工资差距在迅速扩大。

表2 1994-2010年中国行业平均工资差距变化情况

如果将国民经济各行业按照城乡分类,同时将城镇中的行业进一步分为垄断性行业、竞争性行业两组①行业种类是根据1994年国民经济行业分类标准调整的。其中,垄断性行业主要包括电力、煤气及水的生产供应业、金融保险业、地质勘察和水利管理业、卫生体育和社会福利业、教育文化艺术及广播电影电视业、科学研究和综合技术服务业、国家机关政党机关与社会团体业、交通运输仓储与邮电通信业;竞争性行业则主要包括采掘业、制造业、建筑业、房地产业、社会服务业、批发零售贸易和餐饮业等。,统计分析结果显示:不同的类、组之间以及它们内部行业间的工资差距变动呈现出不同的变化趋势②限于篇幅,这里我们只给出工资差异变异系数的统计分析结果。。

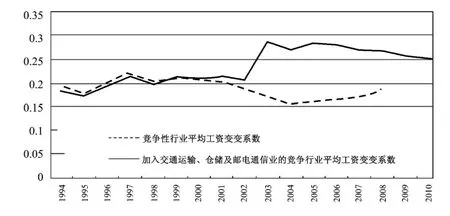

1.竞争性行业内部工资差距变动趋势

1994-2001年,竞争性行业内部的平均工资变异系数基本维持在0.20左右,随后在波动中缓慢下降 (图1)。2002-2010年,缩小到0.173。可见,就竞争性行业内部而言,近17年来,工资差距在缩小。如果把交通运输、仓储及邮电通信业也列入竞争性行业③交通运输、仓储及邮电通信业中的铁路运输业、航空运输业及邮电通信业明显属于垄断性行业,但公路运输业、水路运输业等行业则属于竞争性行业,吸收了大量农村剩余劳动力。,新的平均工资变异系数变化曲线在2000年以前与原有的曲线几乎是重合的,2000年以后,二者差距逐渐扩大。主要原因是:2003年,交通运输、仓储及邮电通信业的平均工资同比增长了47.5%,而竞争性行业内的其他行业最高涨幅仅为23.9%(采掘业)。不过,2003年之后,加入交通运输、仓储及邮电通信业的新的竞争性行业平均工资变异系数也出现了收敛趋势 (图1)。这说明,无论是否将交通运输、仓储及邮电通信业列为竞争性行业,都没有改变竞争性行业内部的工资传递趋势:在所研究的时段内,竞争性行业内的平均工资水平趋于收敛。

图1 竞争性行业内部平均工资收入差距演变资料来源:整理自CEIC数据库

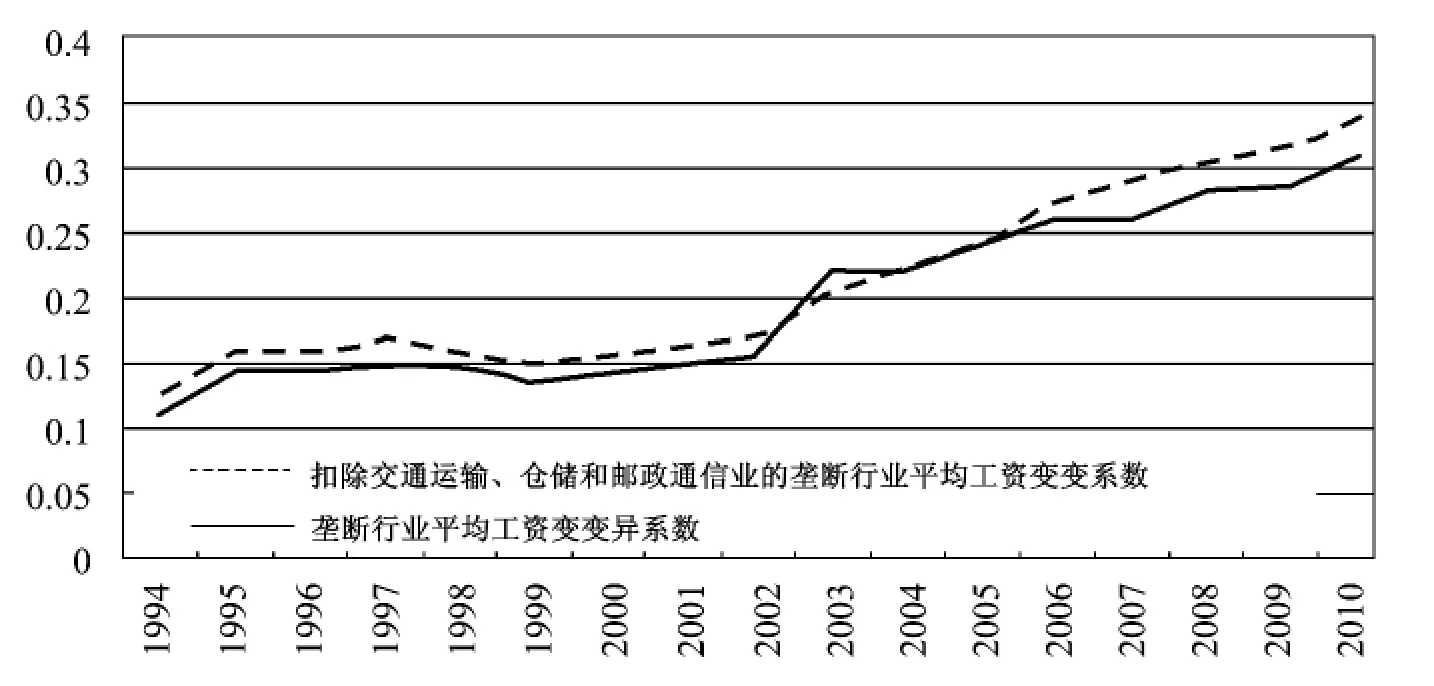

2.垄断性行业内部工资差距变动趋势

1994-2002年,垄断性行业内部的平均工资变异系数甚至低于竞争性行业(仅0.15左右),而且比较稳定。从2003年起,垄断性行业内部的收入差距迅速扩大,到2010年,平均工资变异系数超过0.3,比2002年扩大了近1倍(图2)。这说明,样本期间内,垄断性行业的劳动力市场存在着与竞争性行业相反的市场性质及发展趋势。它原先的平均工资变异系数较小而稳定,近10年来迅速扩大,是行业内不同部门就业市场彼此隔绝、工资决定进一步非市场竞争化的结果。将交通运输、仓储和邮政通信业剔除出垄断性行业,新的垄断性行业平均工资变异系数的变动趋势基本与原来一致,但是趋势进一步强化了(图2)。

图2 垄断性行业内部平均工资收入差距演变资料来源:整理自CEIC数据库

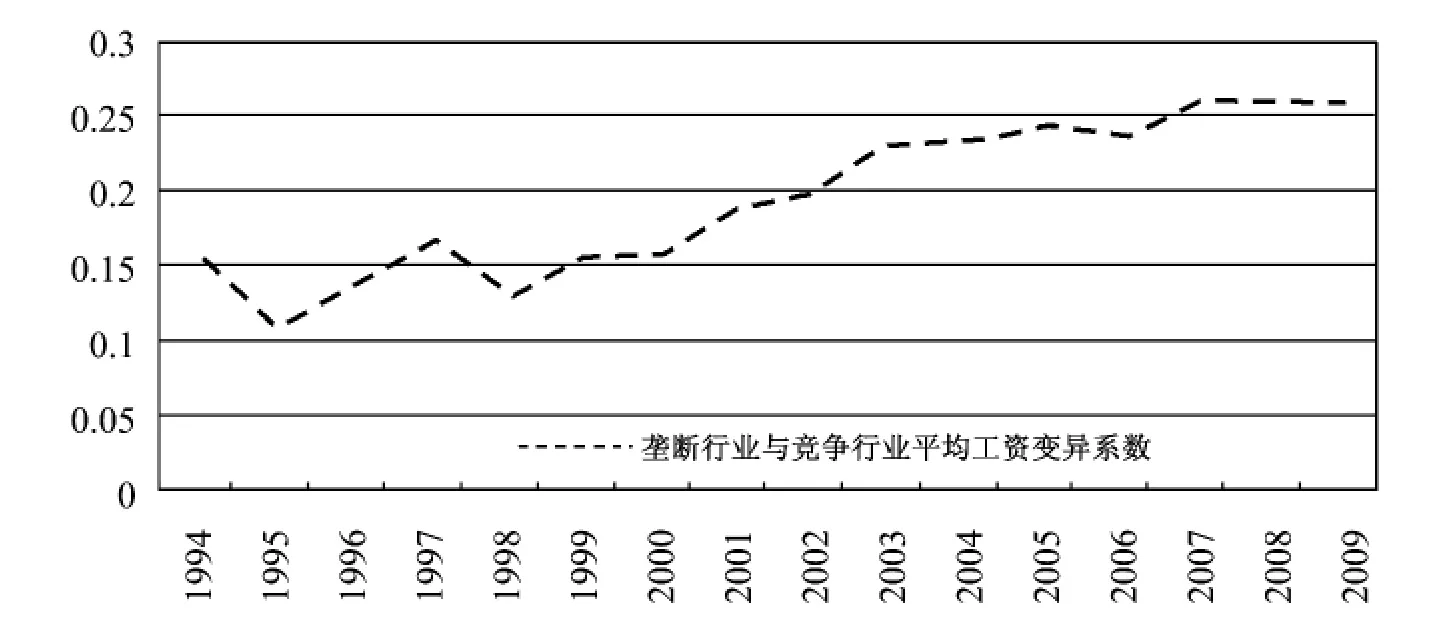

3.垄断性行业与竞争性行业的工资差距变动趋势

样本期间内,垄断性行业与竞争性行业之间的平均工资变异系数不断扩大,由1994年的0.16扩大到2009年的0.26(图3)。不过,相比1997-2003年的快速增长,2004年以后,垄断性行业与竞争性行业的平均工资差距扩大速度有所放缓。

图3 垄断性行业与竞争性行业的平均工资收入差距演变资料来源:整理自CEIC数据库

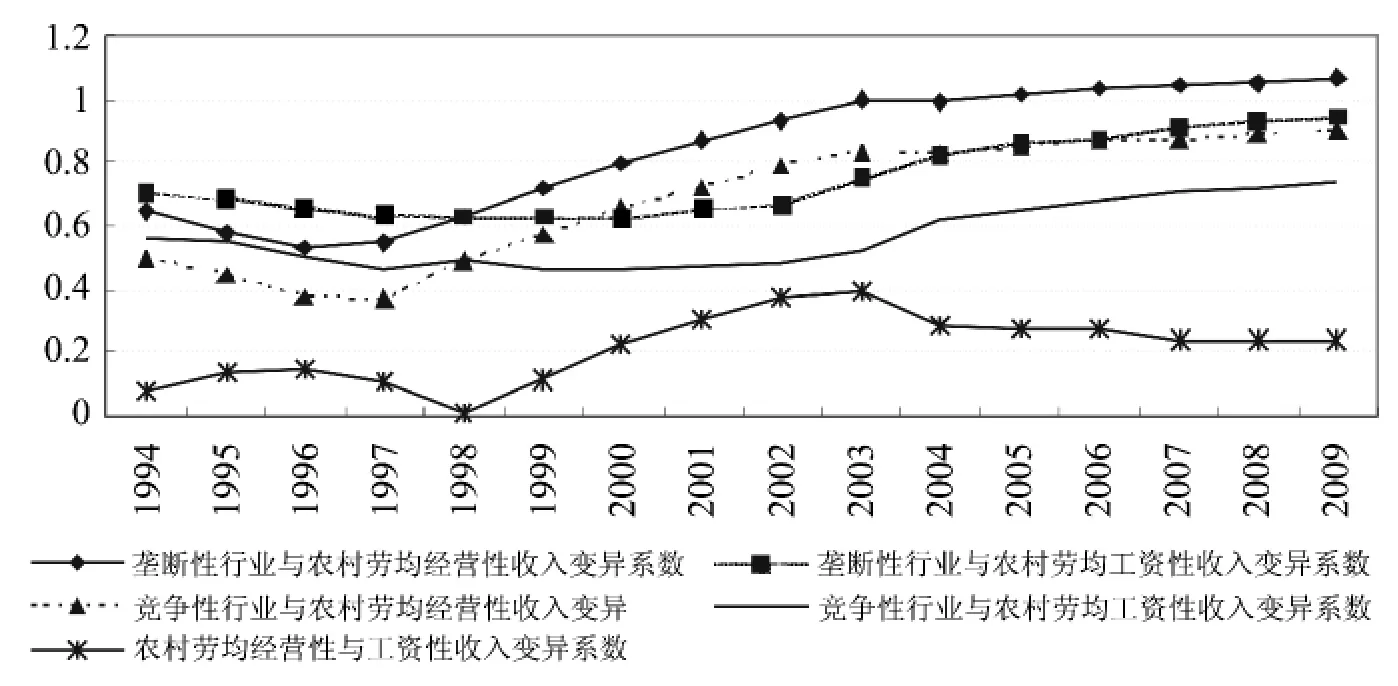

4.城乡行业间收入差距变动趋势

我们分别用农村家庭劳均经营性收入和劳均工资性收入来表示农村劳动者从事农业及非农的收入,并将其与城镇各行业的工资放在一起分析。结果显示:首先,加入农村之后,扩大了国民经济各行业的整体收入差距。无论是垄断性行业,还是竞争性行业,与农村的收入变异系数均超过0.40,远高于城镇内部各行业之间的平均工资变异系数,并且呈现逐渐上升的态势(图4),即城乡之间的收入差距在不断扩大。其次,垄断性行业与农村部门的平均收入变异系数明显高于同时期竞争性行业与农村部门的平均收入变异系数,可见,城乡之间的收入差距更多是由于垄断性行业的收入快速增长而扩大的。第三,相对于农村劳均经营性收入,农村劳均工资性收入与城镇行业尤其是与城镇竞争性行业的工资差距较小。但是自2002年起,该收入变异系数由0.50左右上升到0.70左右,差距明显扩大了。

图4 城乡各类行业收入差距趋势变动资料来源:整理自CEIC数据库

以上统计分析说明:(1)近17年来,我国行业间工资差距在扩大。分组分析说明,不同类型部门内部以及部门间的变动趋势不同。竞争性行业内部的行业收入差距在缩小,说明竞争性行业作为一个整体,其劳动力市场正日趋统一而且竞争性在不断提高之中;而垄断性行业内部的平均工资差距变动趋势,则说明了在垄断性行业摆脱了传统的计划经济体制之后,取而代之的却是行业之间劳动力市场的彼此隔绝与分化;而垄断性行业与竞争性行业之间的收入差距在扩大,说明在城镇部门存在着至少两类(垄断性行业与竞争性行业)多个(竞争性行业及各个垄断性行业)彼此隔绝的劳动力市场。(2)从竞争性行业内部以及竞争性与垄断性行业之间的平均工资变动趋势可以看出,导致我国行业间收入差距扩大的主要根源是垄断性行业。(3)农村的收入远远低于城镇,城乡各行业之间的收入水平存在明显差距,并且持续扩大。垄断性行业与农村之间的收入差距远高于竞争性行业与农村之间的收入差距。这说明垄断性行业也是近年来我国城乡收入差距不断扩大的重要原因之一。

(二)理论假说

近17年来,中国出现了行业间工资差距逐渐扩大、城乡之间收入差距扩大的明显趋势。这一趋势用建立在竞争市场假说上的工资传递理论,如BS假说、Scandinavian模型等,显然难以解释。

本文将把制造业视为贸易部门,垄断性行业视为非市场的非贸易部门,农村部门视为非贸易的“隐蔽部门”,在此基础上,构建一个三部门的工资传递模型,试图对中国现有的部门间工资传递机制进行探讨。为此,我们提出转轨经济多元劳动力市场工资传递方式的理论假说如下:

假说一:垄断性行业具有保持与不断扩大本行业在国民经济各部门中收入分配优势地位的强烈欲望与动机,市场势力及政治谈判能力使其拥有大大高于竞争性部门的工薪加成能力,因此,当制造业工资上涨时,将会促使垄断性行业的工资更快增长,从而导致行业间的收入差距进一步扩大。

假说二:制造业与农村部门之间存在非对称的收入传递效应,即制造业工资上涨会带动农村部门的收入提高,但是,农村部门的收入上涨不会引起制造业工资的上涨,或者至少不是等比例或更大比例的上涨。

下面通过计量模型验证这两个假说。

四、计量模型选择和数据处理

1.研究模型的选择

理论上,三部门都有可能成为工资传递的“领导者”,因此,无须甄别内生变量或外生变量的VAR模型是一个很好的可用于部门间工资传递效应研究的计量模型。但是VAR模型的有效估计需要较大数量的样本观测值,而我国全国层面的各行业工资序列普遍较短,难以满足有效估计的需要,为此,我们进一步利用省际数据来研究这一问题,所使用的模型也就相应变成PVAR模型,即面板VAR模型。

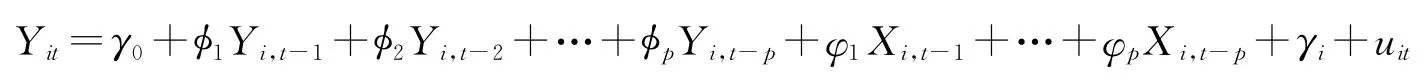

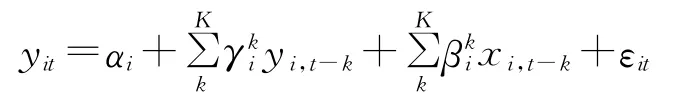

本文的数据样本为1994-2009年全国25个省、直辖市、自治区的分行业城镇单位职工的工资数据①扣除了西藏、重庆、广西、新疆、河北以及山西,这些省份农村劳动力人口及相应的收入数据难以获得。,横截面个体个数(25)大于时间跨度(16年),可以类似地看成是微观面板数据。考虑到我国省际之间变量可能存在的个体效应以及模型估计方法的可操作性,本文将根据Inessa Love and Lea Ziccino(2006)提供的GMM估计方法来估计所构建的PVAR模型②Inessa Love and Lea Ziccino."Financial Development and Dynamic Investment Behaviour:evidence from Panel VAR",The Quarterly Review of Economics and Finance,Vol.46,2006,pp.190-210.。基本式子如下:

Yit表示个体i在时点t的m个内生变量的m×1向量,Xit表示个体i在时点t的m个外生变量的m×1向量,γi表示个体i的m个内生变量的个体固定效应的m×1向量,φi、φi分别为个内生变量和外生变量的滞后项估计系数,p为滞后阶数,uit是残差项。

2.数据处理

(1)变量选择

为验证上述假说,需要构建制造业、垄断行业以及农村部门等3个变量。其中,制造业变量直接用分地区的制造业平均工资表示;垄断行业变量用所有涉及行业的平均工资加权得到的;农村部门变量分别是代表农村从事农业收入的劳均经营性收入,以及代表农村从事非农产业收入的劳均工资性收入。

(2)数据指标处理

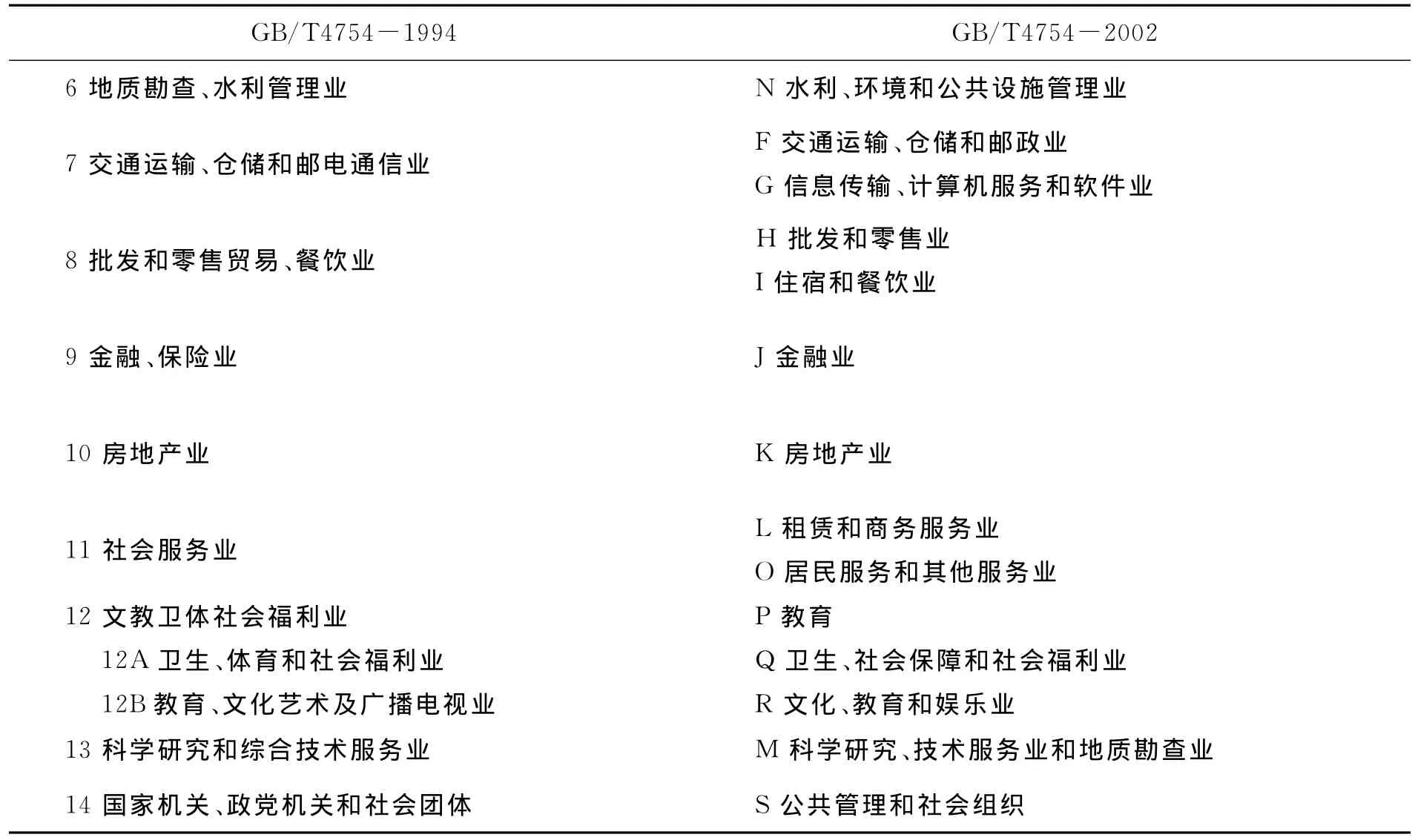

制造业的平均工资数据,各地区均有较完备的统计;农村家庭劳均经营性和工资性收入,可以根据本文第二部分提供的算法估算得到;垄断行业变量的平均工资数据,需要进一步从行业分类中整理得到。由于我国的国民经济行业分类在2002年发生了较大变化,为保持数据前后一致性,先要统一样本区间内的行业分类。借鉴陈贵富(2011)的研究,本文将2003年之后的数据按《国民经济行业分类》(GB/T4754-1994)进行调整③陈贵富:《农民工、非农业部门经济增长与城镇行业间的收入差距》,《农业技术经济》2011年第5期。。调整后的产业包括:农、林、牧、渔业④这里的农、林、牧、渔业口径偏小,不能代表农村劳动力市场。本文用农村家庭劳均经营性和工资性收入来代替。;采掘业;制造业;电力、煤气及水的生产和供应业;建筑业;地质勘查、水利管理业;交通运输、仓储和邮电通信业;批发和零售贸易、餐饮业;金融保险业;房地产业;社会服务业;文教卫体社会福利业;科学研究和综合技术服务业;国家机关、政党机关和社会团体,共三大产业14个行业门类(表3)。统一行业分类后,估算垄断行业的工资加权变量。具体做法是以各行业就业人数占行业就业人数的比重为权重,乘上对应的各行业平均工资,最后加总得到的所需变量数据。为排除物价对工资的影响,所有变量均为实际可比值。为降低异方差情况的发生,所有变量均做对数化处理,取其对数值。

续表3

各地区城镇单位分行业就业人员平均工资和就业人数的数据来自CEIC数据库及历年《中国劳动统计年鉴》;各地区乡村人口数、城镇和农村CPI数据、农村家庭人均经营性收入的数据来自各地区历年统计年鉴①由于缺少1994-1996年各行业的就业人数数据,在估算竞争行业及垄断行业的工资数据时,用1997年的权重数据对1994-1996年的工资进行加权。。

五、模型的估计和稳健性检验

(一)模型的估计

1.面板单位根检验

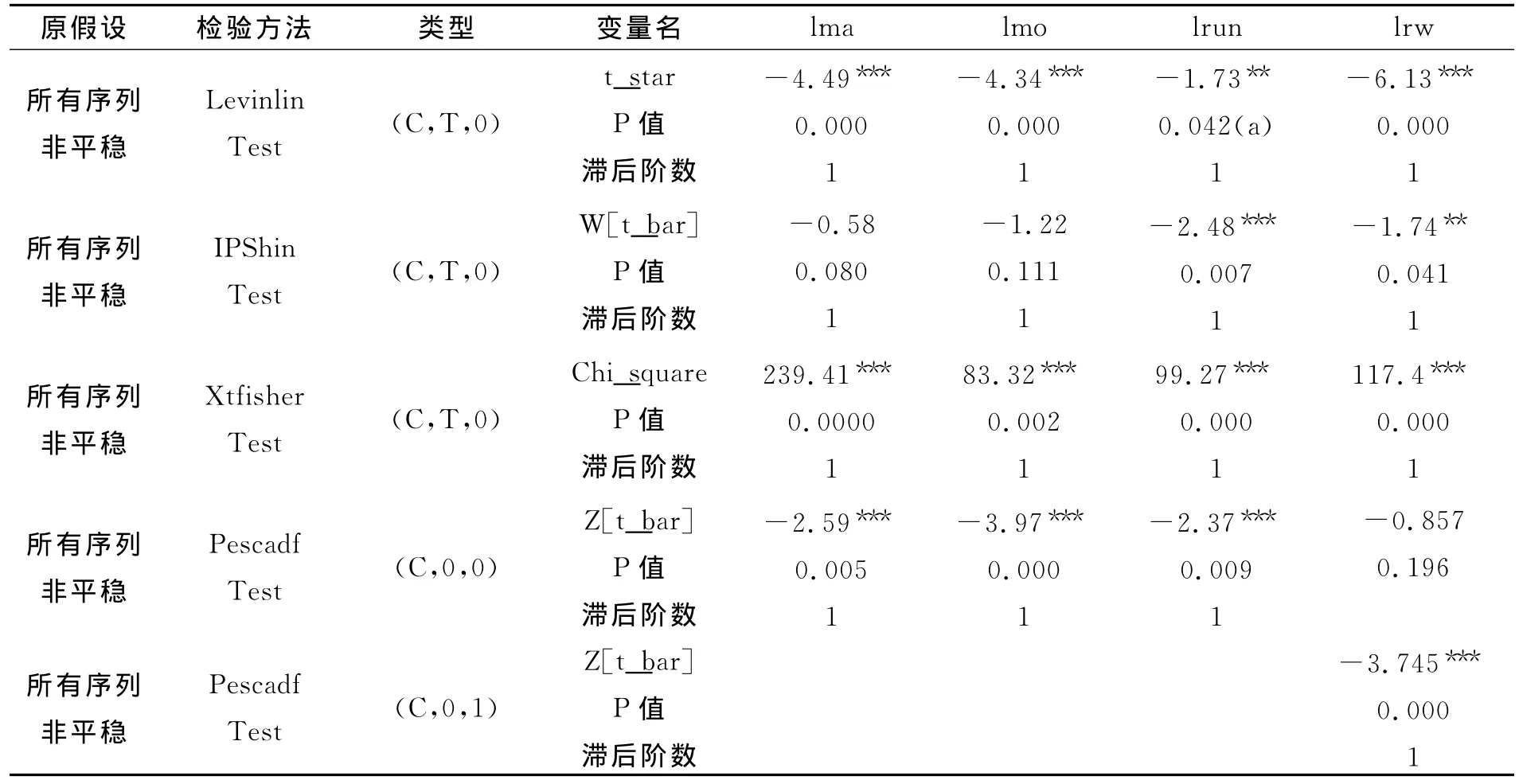

目前较常用的面板单位根检验有Levinlin检验、IPShin检验和Xtfisher检验。它们的共同假设是面板数据的个体截面之间相互独立。研究表明,一旦放松这一假定,三种检验的有效性都将大幅度减弱(Maddala and Wu,1997;O'Connell,1998;Fabian,2002等)②Maddala and Wu."A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test",Oxford Bulletin of Economics and Statistics,Vol.61,1997,pp.631-652;O`Connell."The Overvaluation of Purchasing Power Parity",Journal of International Economics,Vol.44,1998,pp.1-19;Fabian."A note on the Use of Panel Unit Root Tests on Sectional Dependent Data:An Application to PPP",Working paper,2002,Depatment of Economics,European University Institute,Italy.。由于经济发展模式大致相同,我国各省市之间的分行业工资数据可能存在同期相关性。所以,常用的Levinlin检验、IPShin检验和Xtfisher检验结果有可能是无效的。为此,本文用由Pesaran(2003,2007)提出的允许截面异质性和截面同期相关的Pescadf检验来判断模型变量是否存在单位根①Pesaran,H.."A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence",Cambridge Working Papers in Economics 0346,2003,University of Cambridge;Pesaran,H.."A simple panel unit root test in the presence of crosssection dependence".Journal of Applied Econometrics,22(2),2007,pp.265-312;Taylor,Mark P.and Lucio Sarno."The behavior of real exchange rates during the post-Bretton Woods period",Journal of International Economics,Vol46,1998,pp.281-312.Taylor and Sarno(1998)提出基于SUR模型的Madfuller检验也能够处理截面个体的同期相关性,但是,由于Madfuller检验适用于T>N的情况,比较而言,Pescadf检验更适用于本文的样本数据。。

表4 变量的单位根检验

见表4,Levinlin检验和Xtfisher检验的结果显示所有变量都是平稳的;IPShin检验的结果显示,只有农村部门的变量是原阶平稳的,其余变量是不平稳的;我们关注的Pescadf检验显示制造业变量、垄断行业变量和农村部门中从事农业的劳均经营性收入变量是原序列平稳的,农村家庭劳均工资性收入变量是一阶平稳的。

2.PVAR模型的估计

由于没有考虑外生变量,模型估计式可以改写成:

Yit表示截面i在时点t的内生变量向量组合,γi表示截面的个体固定效应(4×1向量),φi则为内生变量的滞后项估计系数,p为滞后阶数,uit是残差项。受样本数据数量限制,在比较完模型各滞后阶数估计结果的平稳性之后,我们将滞后阶数p设为1。模型估计方法采用的是GMM估计,模型设定为恰好识别。

(1)不包含农村部门的模型估计

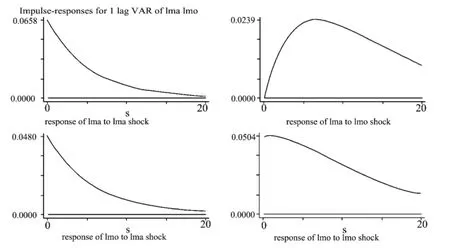

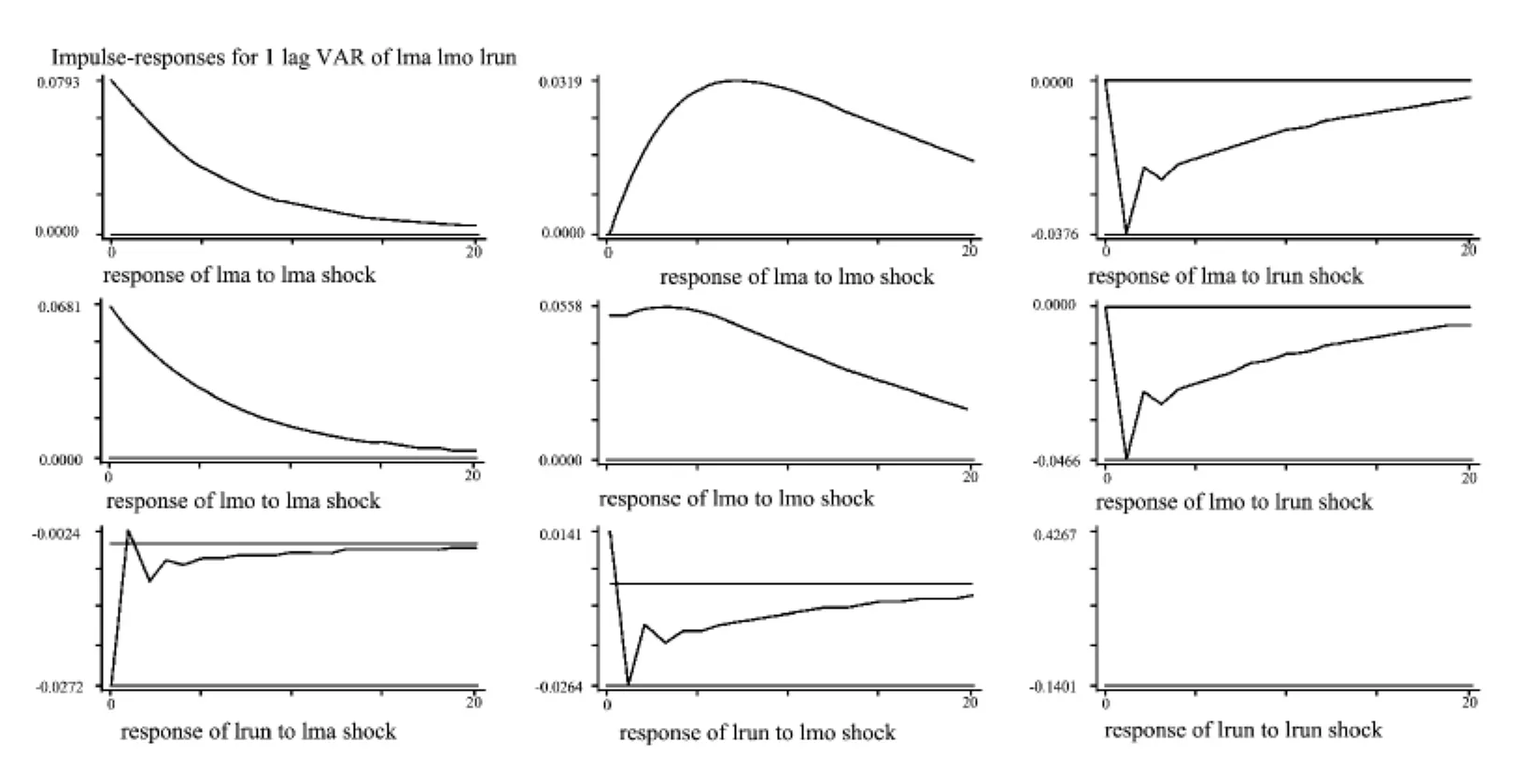

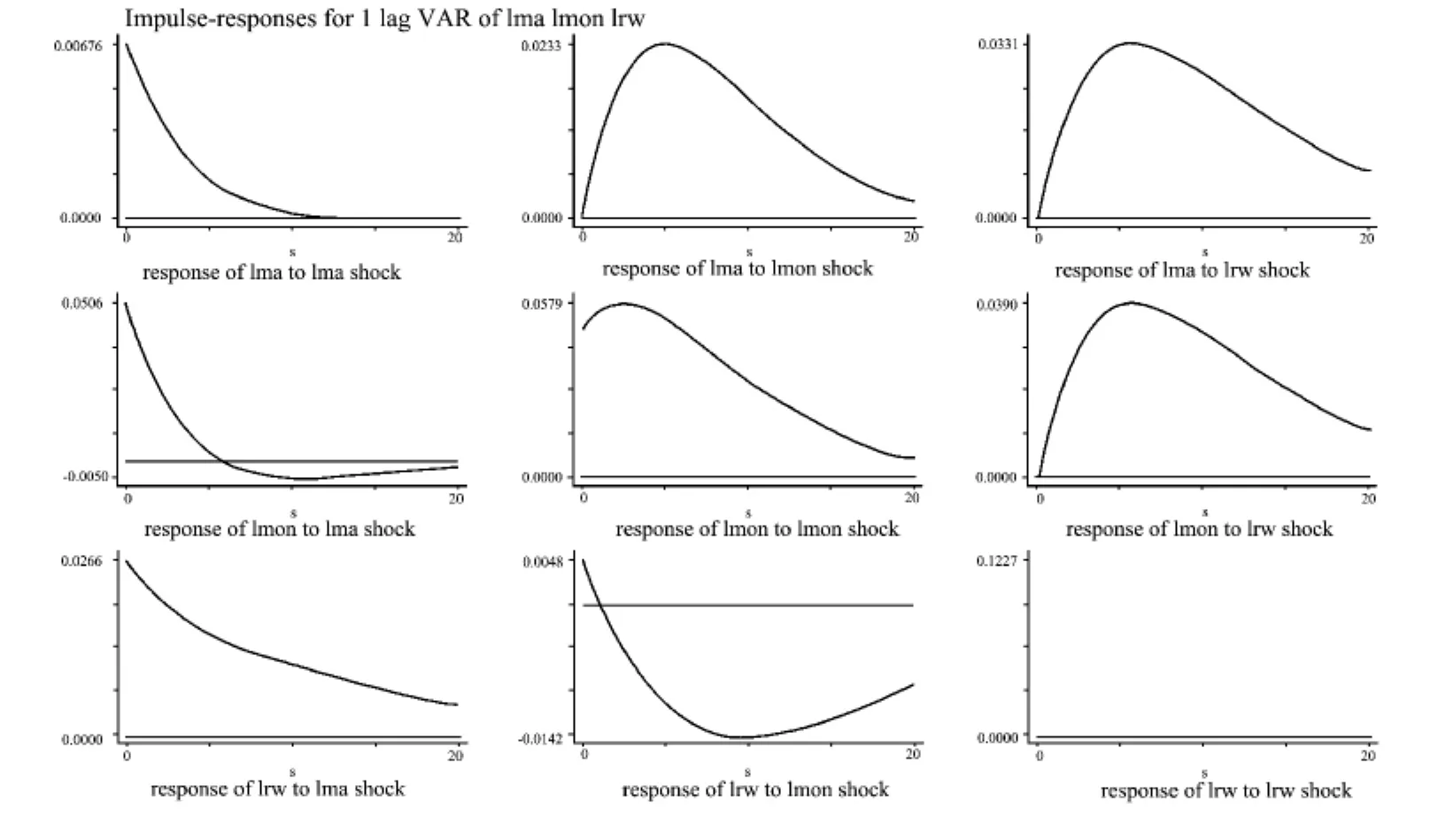

由于城镇制造业变量和垄断行业变量均是平稳的,我们可以直接进行估计。两部门的脉冲响应结果如下:

第一,两个变量对自身都具有力度较大的正向作用。制造业对自身冲击的反应是初期上涨0.066,随后缓慢下滑,一直持续到10期以后才逐渐回归水平状态;垄断性行业对自身冲击的反应是初期上涨0.050,随后长期缓慢下滑(图5)。

图5 内生变量之间的脉冲响应函数

第二,垄断性行业对制造业变量冲击的反应是初期上涨0.048,前20期的累积效应为0.301,为同期制造业变量冲击对自身累积效应的77.6%;而同时,制造业对垄断性行业变量冲击的反应是初期上涨为0,最高单期为0.024,前20期的累积效应为0.356,仅为同期垄断性行业对自身累积效应的52.9%。由于我们用的是对数变量,代表工资增长率,因此,这表明制造业变量冲击对制造业工资增长率的作用大小,与其对垄断性行业工资增长率的作用大小基本相同。考虑到垄断性行业的工资基数要远远高于制造业,可知,制造业工资上涨所引发的垄断性行业相近比例的工资增长,会使得高工资的垄断行业与低工资的制造业之间的工资绝对差距进一步扩大。另外,垄断性行业工资上涨对制造业工资的影响呈现倒U型的冲击曲线,这意味着尽管垄断性行业工资上涨在初期对制造业工资没有影响,但是随后对制造业工资的推动作用将会慢慢增大,即垄断性行业工资上涨对制造业工资存在滞后的传递效应。

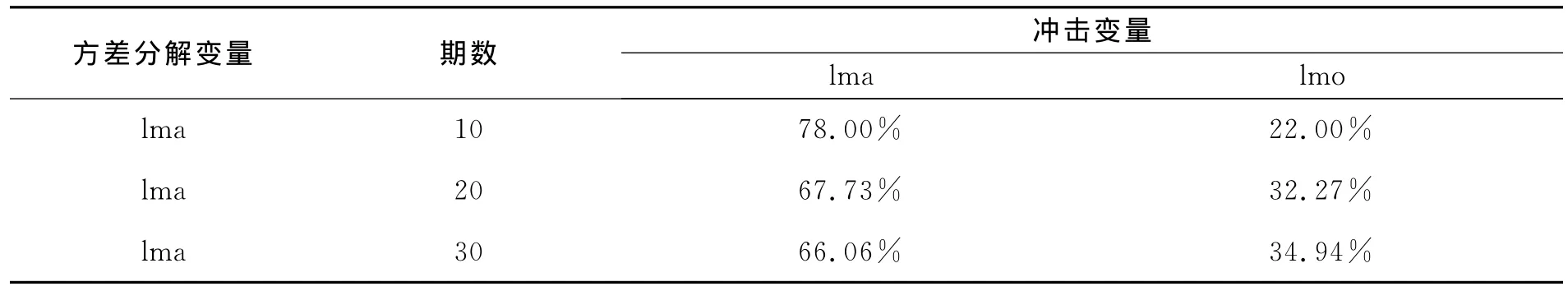

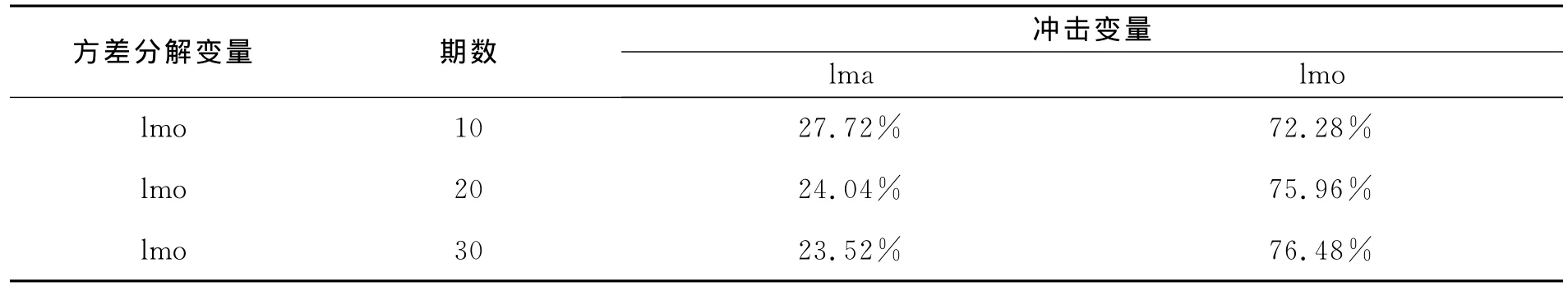

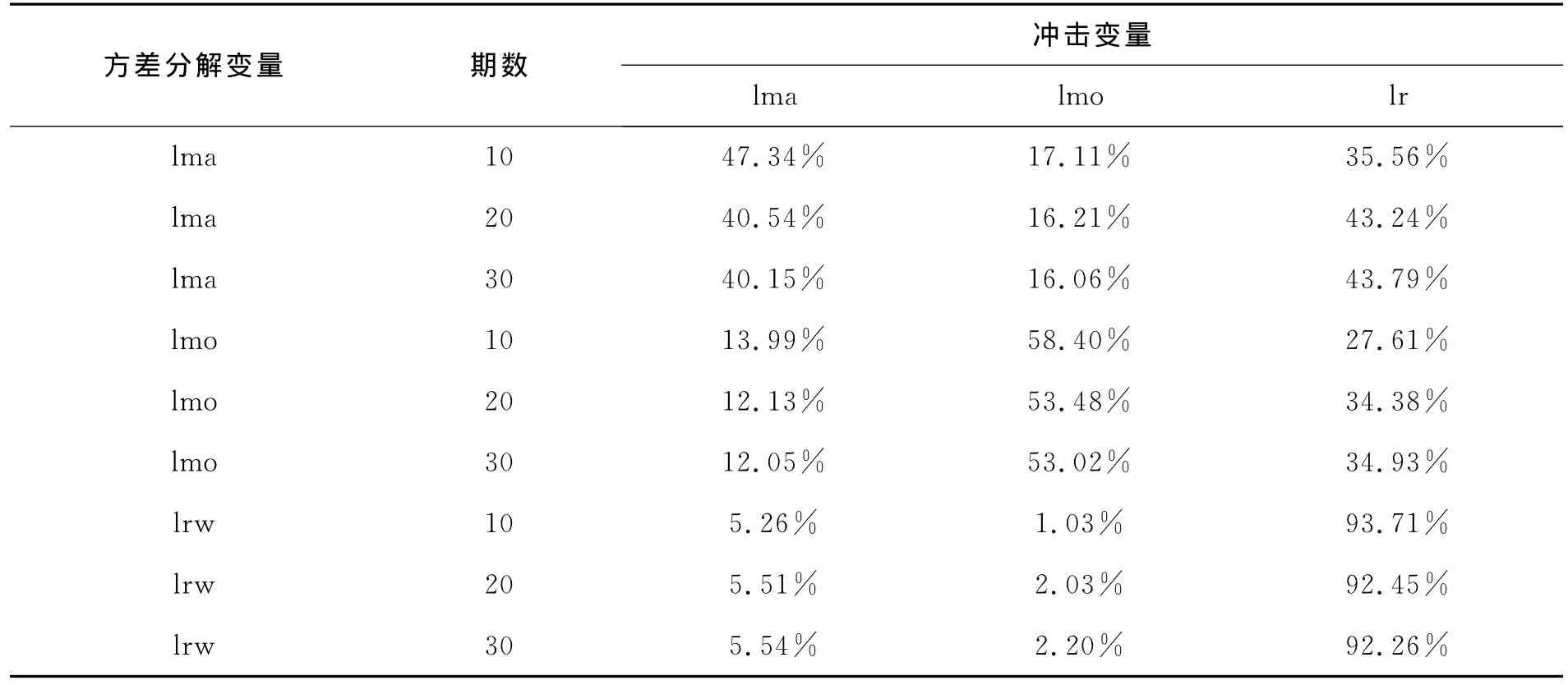

方差分解结果显示:(1)制造业变量是自身最主要的解释变量,长期贡献率稳定在66%的水平,垄断性行业对其的影响随着时间的增加而增大,由10期的22.00%,增长到30期的34.94%,这与垄断性行业对制造业的长期脉冲反应较大是一致的。(2)垄断性行业方面,自身也是最主要的解释变量,长期贡献率达到76.48%,显示出较强的独立性;制造业对垄断性行业的变动也有较大影响,短期贡献率为27.72%,但随时间的增加,逐渐减弱在23%左右(表5)。

表5 各变量预测均方误差的分解

续表5

脉冲响应函数及方差分解的结果说明,较之垄断性行业工资上涨对制造业工资的正向冲击,制造业工资上涨会促使垄断性行业的工资更快增长,从而导致行业间的收入差距进一步扩大。假说一成立。同时,尽管由于市场分割,劳动力难以自由流动,垄断性行业的工资上涨在短期内不会对制造业工资产生直接影响,但滞后的长期效应不可忽视,即便其所导致的制造业工资上升的幅度较小。

(2)包含农村部门的模型估计

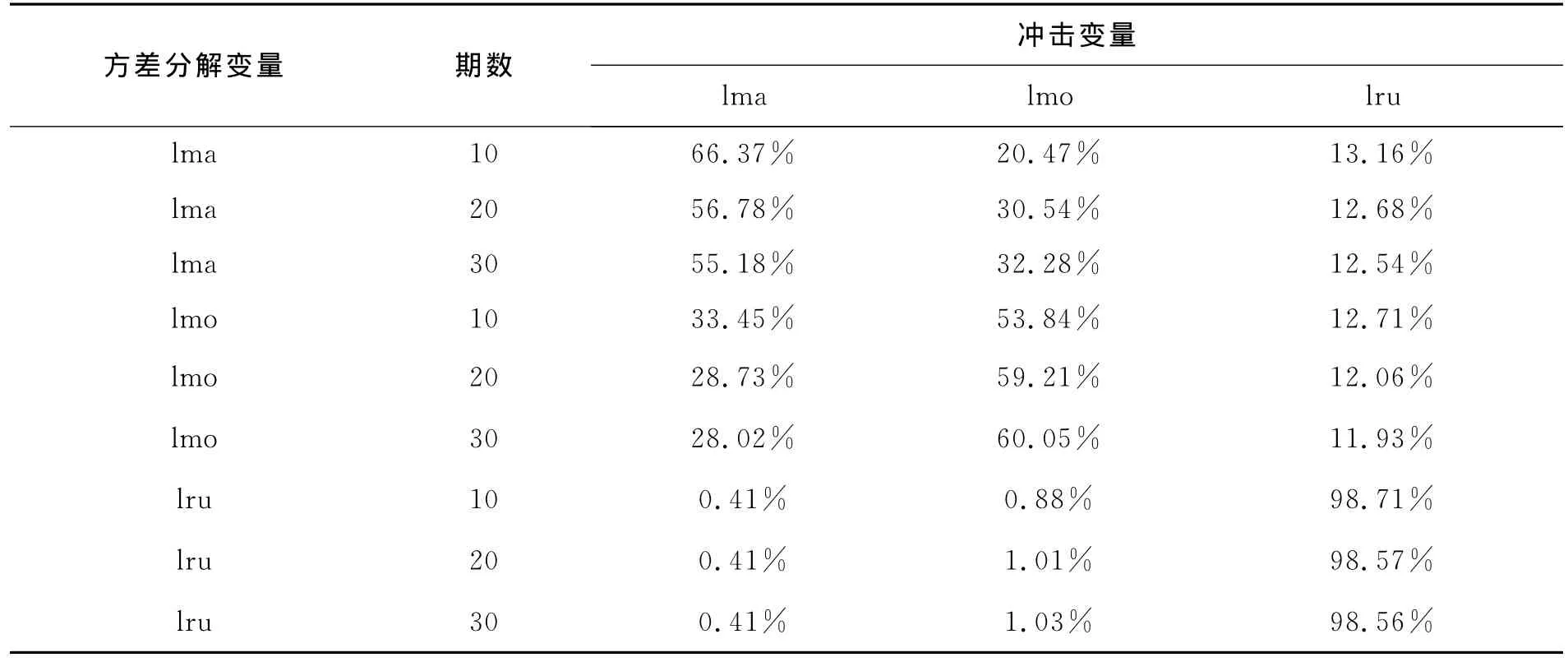

我们先讨论垄断性行业、制造业和农业部门之间的收入传递关系。由于三个变量都是平稳的,可以直接进行模型估计。脉冲响应的结果如下:第一,制造业与垄断行业之间的关系除了在数值上略有增大外,其余行业间工资传递的方式、作用大小等均没有发生改变,假说一依然成立。第二,制造业与农业部门之间的关系明显不同于假说二,制造业工资与农业部门的收入之间的关系是负向的(图6)。这说明,尽管理论上农业部门向制造业的劳动力流动是自由的①就整体而言,制造业劳动力向农业的流动未必是自由的,但是制造业中的农村就业者回乡务农,在理论上不存在障碍。,但是,制造业与农业部门之间却不存在流动无阻碍的统一劳动力市场。这些年来,随着大量农村青壮劳动力进城打工,留在农村从事农业劳动的主要是那些难以进城打工的老弱、妇女及文化程度较低的劳动力,那些常年进城打工的青壮劳动力已经基本上退出了农业生产,也不愿意再回到农村从事农业。这样,在制造业与农业之间,就形成了新的劳动力市场分割。实际存在的就业门槛使得制造业与农业之间的工资传递被阻隔了。方差分解证实了这一观点(表6):农业部门对自身冲击的长期贡献率高达98%以上,基本与其他两个行业没有关系。

图6 内生变量之间的脉冲响应函数

表6 各变量预测均方误差的分解

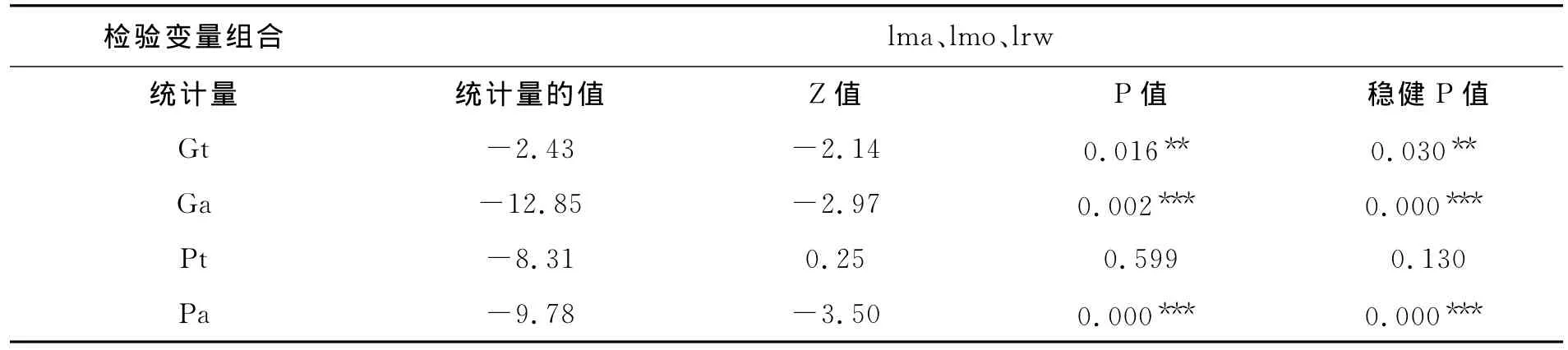

接下来研究垄断性行业、制造业和农村非农就业部门之间的收入传递关系。由于农村家庭劳均工资性收入变量的原序列是非平稳的,而其他两个变量却是平稳的,为避免伪回归情况的发生,我们将对上述三个变量进行面板协整检验。本文将使用 Westerlund(2007)、Persyn and Westerlund(2008)提出的基于误差修正模型的Xtwest检验方法来判断变量之间是否存在长期的协整关系①J.Westerlund."Testing for Error Correction in Panel Data".Oxford Bulletin of Economics and Statistics 69(6),2007,pp.709-748;Persyn and J.Westerlund,"Error Correction Based CointegrationTests for Panel Data".Stata Journal 8(2),2008,pp.232-241.。采用这种方法的原因是该检验方法允许截面异质性、截面内序列相关和截面之间相关性的存在,符合本文所使用样本数据的情况②目前应用较广泛的面板协整检验方法主要是基于残差的面板数据协整检验,包括Kao检验、Pedroni检验以及基于Fisher面板单位根检验的EG协整检验等。但是,这三种检验方法都限制了面板数据的截面相关性,与本文的研究对象可能不符。。协整检验的结果如下:

表7 Xtwest协整检验

可知:四个检验统计量中,只有假设截面同质且序列不相关的Pt统计量不能拒绝不存在协整关系的原假设,其余的统计量均显著地拒绝原假设,认为存在协整关系;而运用Bootstrap方法重复计算四个统计量后,稳健P值所显示的结果依然成立(表7)。考虑到本文使用的是历年各省分行业平均工资数据,由于工资粘性的存在,有可能存在序列自相关,因此,Ga和Pa统计量检验的结果可能更具有效力。为此,我们认为上述变量之间存在长期协整关系,并且结果是稳健的,可以用来构建PVAR模型①下文PVAR模型估计的结果是稳定的,也后发验证了变量之间存在长期稳定的协整关系。。模型估计的脉冲响应及方差分解情况,如图7、表8所示。

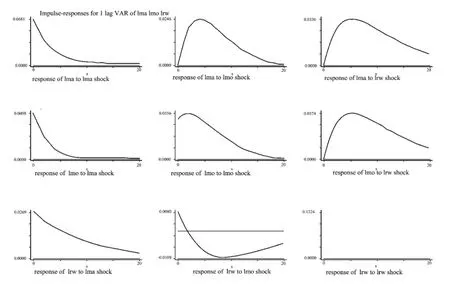

可以发现,第一,垄断性行业对制造业变量冲击的反应是初期上涨0.050,前20期的累积效应为0.18,为同期制造业变量冲击对自身累积效应的63.2%;而同时,制造业对垄断性行业变量冲击的反应是初期上涨为0,最高单期为0.025,前20期的累积效应为0.233,仅为同期垄断行业对自身累积效应的43.6%。因此,较之制造业对垄断行业工资上涨的反应,垄断行业对制造业工资上涨的反应要更大,假说一依然成立。第二,制造业工资上涨会引起农村非农就业部门收入在初期上涨0.027,前20期的累积效应为0.210,约为制造业同期自身累积效应(0.285)的73.7%;反过来,农村非农就业部门收入上涨也会带动制造业工资上升,并且呈现出倒U型的趋势,即先由初期的无影响,迅速上升到最高的0.034,再逐渐下滑到稳定水平。前20期的累积效应为0.442,约为农村非农就业部门同期自身累积效应(0.883)的50.1%。因此,尽管农村非农就业部门工资上升也会带动制造业部门工资上涨,但相对而言,制造业工资上涨对农村非农就业部门收入的推动作用要更大,即假说二成立。

从方差分解情况看,农村非农就业部门收入的长期贡献率稳定在92%左右,体现出较大的独立性。可见,当前我国的城乡劳动力市场仍然存在较大的区别。此外,制造业及垄断性行业自身的长期贡献率均因此有所下降,分别为40%和53%左右。

图7 内生变量之间的脉冲响应函数

表8 各变量预测均方误差的分解

(二)稳健性检验

前面的研究只是基于市场竞争性将国民经济各部门分为竞争性与非竞争性(垄断性)部门。但是,非市场竞争性部门内部差别仍然是巨大的。有些行业虽然是非市场化的,但是并不存在着明显的市场势力与强大的政治谈判能力,例如地质勘查、水利管理业,2010年的行业平均工资甚至还低于制造业。为使模型结果更加稳健,我们重新界定垄断性行业变量,再进行模型估计。一方面尽量使变量的设计更合理;另一方面也可用来检验模型估计的稳健性。我们将此前定义的垄断性行业中的地质勘查、水利管理业、文教卫体社会福利业以及科学研究和综合技术服务业等事业单位剔除出垄断性行业,形成新的垄断性行业变量,只包含交通运输、仓储及邮电通信业、金融保险业等四个行业。重新估计的模型的脉冲响应函数如下:

图8 脉冲响应函数

对比图8,可以发现,新模型变量间的脉冲响应函数与前面的模型在显著性水平、冲击方向等方面基本一致。其中,垄断性行业对制造业变量冲击的反应是初期上涨0.051,比原模型增长了0.001,而制造业对垄断性行业变量冲击的反应是初期上涨为0,最高单期为0.0230,比原模型下降了0.003,因此,新的垄断性行业变量进一步强化了制造业与垄断性行业之间的工资传递关系,假说一依然成立。而制造业与农业部门之间关系则几乎没有变化(图8)。此外,方差分解方面,垄断性行业的独立性有所增强,自身的长期贡献率上升到58%,农业部门的自身长期贡献率则进一步下降到90%左右,制造业则维持不变①篇幅所限,略去方差分解的表格。有兴趣者,可向作者索要。。总体上,新变量的替代并没有对模型估计的结果造成较大改变,模型估计是稳健的。

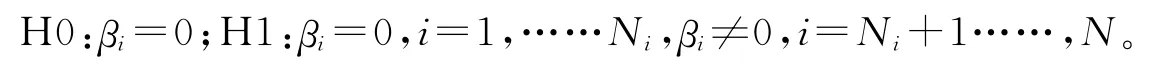

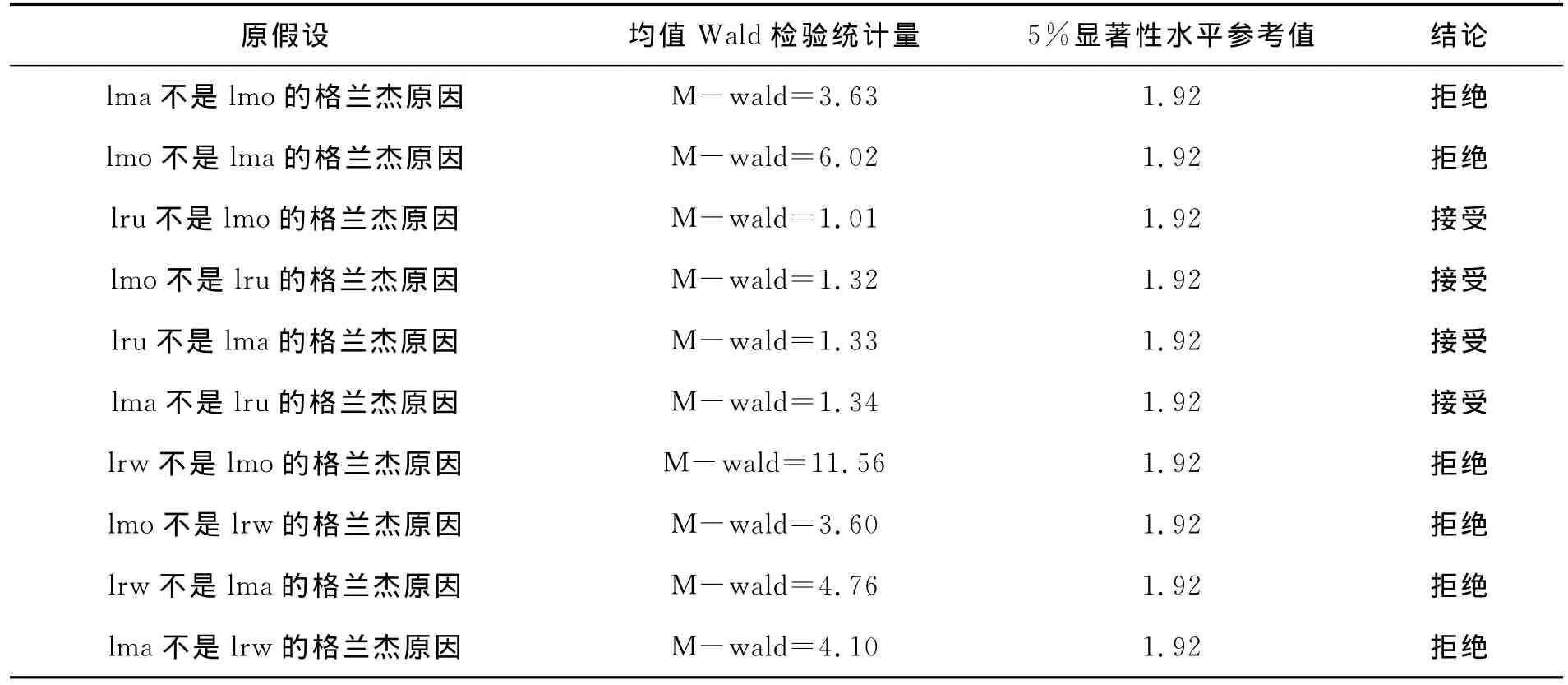

(三)面板Granger因果检验

为进一步明确各行业工资之间的相互作用,利用Hurlin(2004)提供的异质均值 Wald检验方法②Hurlin."Testing Granger Causality in Heterogenous Panel Data Models with Fixed Coefficients",Working Paper 2004-05,Laboratoire d'Economie d'Orléans.,我们对上述估计模型的变量进行面板Granger因果检验。具体检验的方程如下:

其中,i、t分别表示截面和时间,k为滞后阶数。

原假设和备选假设分别为:

检验的统计量为:

其中,wi,T表示当βi=0时,第i个截面的Wald检验统计量。最终估计的结果,如表9所示:

表9 各变量之间的面板Granger检验

可以发现,制造业和垄断行业变量、制造业和农村劳均非农收入变量,以及垄断行业和农村劳均非农收入变量之间均互为Granger因果关系;而制造业和农村劳均农业收入变量、垄断行业和农村劳均农业收入变量之间则不存在Granger因果关系。这与前文脉冲响应冲击的结果保持一致,进一步说明了制造业、垄断行业以及农村劳均非农收入之间存在相互作用的传递效应。

六、结论与政策含义

本文统计分析发现:第一,20世纪90年代中期以来,中国行业间工资水平的变动出现了与竞争市场或市场竞争化相反的趋势:行业间工资差距不断扩大。进一步的分析发现:近17年来我国行业间工资差距扩大的根源在于垄断性行业;竞争性行业之间的收入差距则趋向于收敛。第二,垄断性行业也是导致城乡收入差距扩大的关键因素。

围绕这些发现,本文利用1994-2009年我国省际间城镇单位分行业职工工资数据以及农村劳动力的收入数据,运用PVAR模型,重点考察以制造业为代表的竞争性行业工资上涨对垄断性行业及农村农业部门、农村非农就业部门的收入传递效应,发现:

1.以制造业为代表的竞争性行业与垄断性行业之间存在非市场化的工资传递效应。高工资水平的垄断性行业的工资上涨难以向低工资水平的制造业传递,相反,制造业的工资提高在短期就引起了垄断性行业的工资更快增长,这是造成我国近十几年来,以制造业为代表的竞争性行业与垄断性行业之间的工资差距持续扩大的根本原因。

2.以制造业为代表的竞争性行业与农业部门之间不存在着相互的收入传递效应,但是与农村非农就业部门存在着相互的收入传递效应。制造业工资的上涨将更快地带动农村非农就业部门收入的上升。城镇竞争性部门与农村非农部门的劳动力市场趋向统一,劳动力的自由流动程度因此提高了。

3.从工资传递角度看,近17年来,我国劳动力市场存在着市场退化趋势,主要体现在原有的城乡二元劳动力市场正在逐步分化为四类多个相互分隔的劳动力市场:垄断行业劳动力市场(其内部又分化为多个行业劳动力市场),城镇竞争性行业劳动力市场,农村非农部门劳动力市场(前两者正在向统一的劳动力市场发展,但距离统一的劳动力市场尚远),农村农业部门劳动力市场。劳动力市场的割裂、劳动者行业间流动门槛的提高导致了城乡竞争性部门与垄断性部门工资差距不断扩大。

4.与成熟市场经济的行业工资结构相比(见表1),中国的行业工资结构严重不合理,而且近17年来呈退化态势。

中国行业工资结构不合理,是中国经济市场化进程受到阻滞的重要表现及负面效应。垄断性行业因其体制改革不到位、不彻底,保持、延续了20年前国有企业普遍存在的“工资侵蚀利润”的分配取向,并借助1990年代中期的国有经济配置领域的战略性调整,强化了在特定领域的行业垄断地位,这些垄断行业有效地利用其在市场领域的垄断势力以及在非市场领域的强大政治谈判能力,将国民经济其他部门创造的价值转化为本行业的收入,为不合理地提高本行业的工资水平创造了新的条件。与此同时,以制造业为代表的竞争性行业不仅在与垄断性行业的国民收入分配中居劣势地位,而且在行业内部,由于有效维护劳工权益的组织缺失,劳资双方在工资决定中的力量严重不对等,逐渐沦为我国国民经济平均工资水平最低的几个部门之一①在国民经济19个部门中,工资水平最低的5个部门是:制造业、居民服务及其他服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业、住宿及餐饮业、农林牧渔业。其中唯有水利、环境和公共设施管理业不属于竞争性行业。。行业工资差距不断扩大,竞争性行业的平均工资水平偏低,将严重妨碍整个社会经济的持续稳定发展、资源利用效率的提高,公正和谐社会秩序的形成,如坐视不管,其政治经济后果将极为严重。

提高以制造业为代表的我国竞争性产业的劳动报酬水平,不仅需要提高其绝对工资水平,更重要的是调整国民经济行业间现存的不合理收入分配格局。如果听任现有的行业间工资传递机制继续发挥作用,提高以制造业为代表的我国竞争性产业的劳动报酬水平,不仅毫无意义,而且将继续恶化现有的行业间收入分配格局,引发国民经济范围的工资—物价螺旋性上涨,强化现有的国民经济结构失衡,阻滞经济发展方式转型。提高以制造业为代表的我国竞争性产业的劳动报酬水平,调整国民经济行业间现存的不合理收入分配格局,关键在于进一步深化劳动力市场的体制改革,扭转现有的劳动力市场多元化倒退趋势,促进统一而自由流动的劳动力市场的形成,改变现有的行业间工资传递机制,消除垄断性行业维持、扩大现有不合理收入分配格局的加成涨薪能力。它呼唤着新一轮推进中国经济转向规范市场经济的彻底改革。