冀东南堡凹陷碳酸盐岩古潜山油藏开发关键技术

2013-10-17廖保方王群会于忠良孙彦春

廖保方,王群会,于忠良,冯 靓,孙彦春

(中油冀东油田分公司,河北 唐山 063000)

引 言

南堡凹陷古潜山油藏有5个断块古潜山。古潜山油气勘探于2004年获得突破,以2号古潜山A井在奥陶系下马家沟组获得高产油气流为标志,相继在2号构造、1号构造获得工业油气流,拉开了南堡凹陷古潜山油气勘探开发的序幕。南堡凹陷古潜山油藏已完钻井主要集中在1、2号古潜山。钻遇地层包括寒武系凤山组、长山组、张夏组、崮山组和奥陶系下马家沟组、亮甲山组和冶里组。其中,2号古潜山顶部主要为下马家沟组、而1号古潜山寒武系、奥陶系地层均有出露。试油、试采资料表明,油气主要储存在2号古潜山顶部的下马家沟组。目前,在综合前期地质、油藏认识基础上,2号古潜山下马家沟组已部署水平井进行开发,所部署的水平井均获得较高产能,证明了南堡古潜山油藏勘探开发采用技术的正确性。以南堡凹陷2号古潜山油藏为例,介绍了其储层描述和部署优化中采取的主要实用关键技术,以期为相似油藏的开发提供借鉴。

1 油藏基本地质特征

南堡凹陷2号古潜山为向北东倾没的复合断块古潜山,西以南堡2号大断层为界,内部被南堡2号东断层所切割,形成南北2个次级断块古潜山,其内部均被次级断层所复杂化。其中,北块发育凝析气藏。南块完钻4口探井和5口开发井,均获得工业油气流,是南堡古潜山油气藏主力区块。

储层岩性主要为泥晶灰岩,少量白云质泥晶灰岩,泥晶含量高,生屑含量少,主要发育于深水浪控碳酸盐缓坡背景下的开阔台地、局限台地环境。由于泥晶含量高而抗压实能力弱,导致岩石原始粒间孔隙在压实初期即迅速损失殆尽。印支期—燕山期,古潜山地层遭受构造挤压、抬升,形成大量裂缝,古潜山顶部地层(主要为下马家沟组Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段)在暴露期沿裂缝、岩性软弱面等溶蚀,形成喀斯特溶蚀孔洞体系,裂缝与溶蚀孔洞共同构成主要有效储集空间。

南堡2号构造奥陶系古潜山为典型的断阶型古潜山,由多个平行的断斜型古潜山组成,各断块为独立的油水系统。根据目前分析化验结果来看,各断块古潜山含油气特征差异明显。

2 储层描述技术

2.1 岩性综合判识技术

岩性识别是南堡凹陷古潜山油藏勘探开发的基础。然而,南堡古潜山岩性识别遇到2个问题:①目的层地层厚度大,地层时代跨度大,跨越寒武系、奥陶系,沉积环境与岩性都在较大差异;②钻井取心较少,导致利用岩心标定测井进行岩心识别困难。面临这种现状,采取将元素录井、碳酸盐含量分析、岩屑录井和成像测井资料相结合的方法来建立地层岩性柱。在实施过程中,发现碳酸钙含量较高的地层段不仅厚度大,而且成像测井表现出块状特征,元素录井中高含量元素铝、硅、铁、钾稳定,反映其地层岩性稳定,主要为泥晶灰岩,常规测井表现为低自然伽马、高深电阻率;而碳酸镁含量较高地层段地层厚度较薄,而且成像测井以薄层状为特征,水平层理清晰,元素录井中铝、硅、钾、铁含量均升高,反映该层段黏土矿物含量升高,常规测井表现为高自然伽马、低电阻率。这种黏土含量升高、碳酸镁含量升高的现象可以合理解释为黏土矿物在转化过程中向碳酸盐岩输送了镁离子,使其向碳酸镁转化,形成白云石。由于黏土含量较低且层段较薄,因此并没有发生大规模的白云石化现象。根据该岩性识别方法建立了南堡凹陷古潜山的地层层序,发现古潜山寒武系—奥陶系地层普遍发育高自然伽马-低电阻率的海侵体系域薄层泥云质灰岩、灰质泥云岩段与低自然伽马-高电阻率的高位体系域厚层泥晶灰岩段,而这种特征与冀东地区寒武系—奥陶系露头的地层层序特征非常相似,反映了该岩性识别方法的准确性。同时,该方法也弥补了岩屑录井遇到的地层归位问题,准确的岩性识别为后期储层控制因素、储集空间厘定等研究打下了坚实基础。

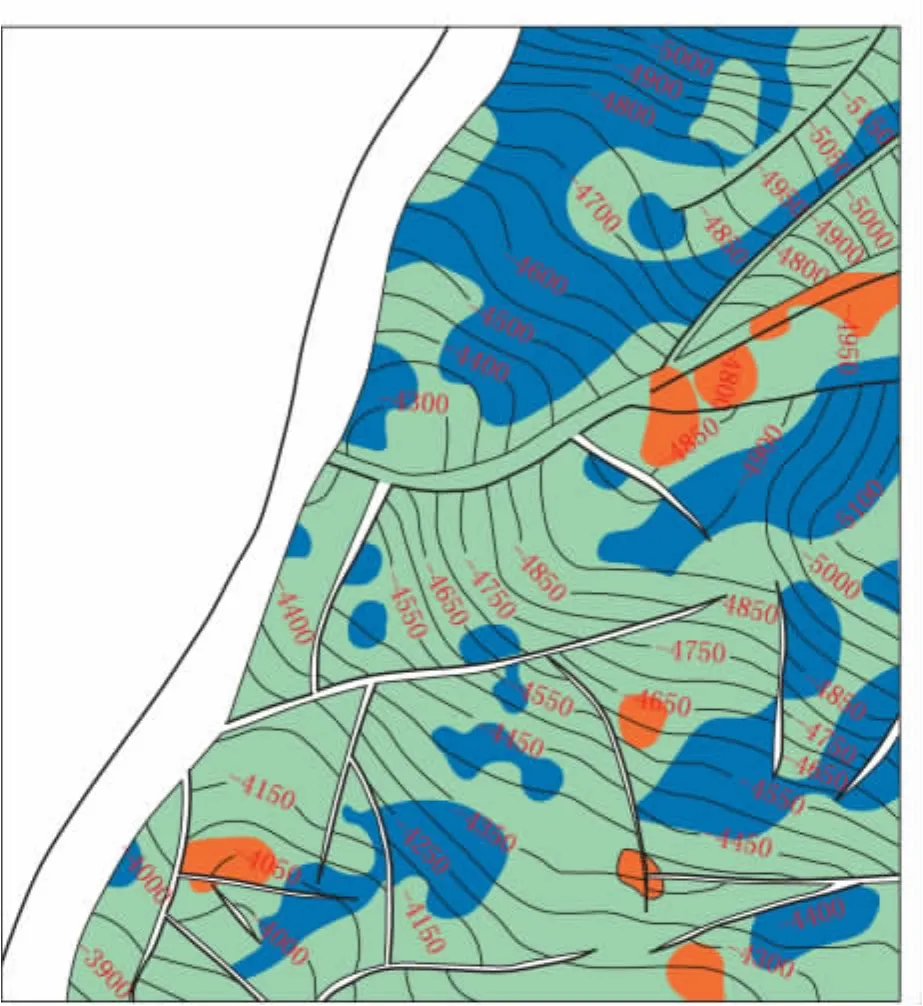

2.2 裂缝综合预测技术

裂缝作为古潜山油藏的重要储集空间之一,其空间分布预测的重要性不言而喻[1-3]。在南堡古潜山油藏勘探开发过程中,首先根据岩心观察、成像测井资料对古潜山裂缝特征进行了描述,并结合相似岩性、相似构造演化背景的冀东地区寒武系—奥陶系露头裂缝发育特征考察,形成了古潜山裂缝发育规律。在此基础上,分析了裂缝形成机制。裂缝包括构造缝和非构造缝,构造缝以斜交和高角度缝为主,非构造缝以风化缝、层面缝、溶塌碎裂缝、粒间缝为主。经研究认为:①非构造缝主要形成在古潜山顶部的喀斯特溶蚀带;②构造缝形成于构造变形与破裂,而破裂是形成古潜山储层有效储集空间的最重要构造作用。由此,形成了综合考虑地震属性裂缝预测和裂缝形成机制裂缝预测的裂缝综合预测技术。

(1)基于裂缝形成机制的裂缝预测技术。该技术基于南堡凹陷古潜山及其邻区构造演化历史过程,主要用于预测构造裂缝。海西期,南堡古潜山地层整体升降,裂缝不发育;印支期,北东—南西向挤压导致古潜山地层褶皱隆起,形成沿核部的近东西向张裂缝和北东、北西向两组剪切裂缝。燕山期,北西—南东向强烈拉伸,形成沿早期裂缝带分布的断层及其伴生裂缝,其中,与拉伸方向垂直的北东向断层及裂缝最为发育。喜山期,仅主控断层发生小幅度走滑拉张,形成相应伴生裂缝,其发育强度较小,分布范围较窄。结合裂缝充填情况来看,海西期裂缝多被充填。因此,古潜山油藏裂缝主要形成于燕山期的断裂过程。基于此,根据正断层伴生裂缝发育模式,预测古潜山构造裂缝分布。

(2)地震属性裂缝预测技术。对南堡古潜山油藏而言,基于南堡古潜山地震资料现状,主要采用相干属性对裂缝分布进行直接预测。因为断裂形成的伴生构造缝以及地表喀斯特风化、泄压引张作用形成的非构造缝裂缝具有相对较大开度,更易为相干属性所显示,预测效果较好。而曲率属性反应的仅为构造定型期地层变形形成的相关裂缝,并非为南堡古潜山油藏的主要裂缝,故将其预测结果作为对其他裂缝预测技术的补充。

结合上述2种方法的裂缝预测分布,完成了2号古潜山顶部裂缝分布预测工作(图1)。

2.3 动静结合的储集空间厘定技术

自2004年南堡古潜山油藏开始勘探评价以来,困惑已久的是其储集空间究竟是何种类型。综合压汞、铸体薄片、荧光薄片以及成像测井等静态资料和A井试采资料后,确认南堡古潜山油藏主要有效储集空间为裂缝+溶蚀孔洞。常规小段塞岩心(代表其基质)压汞分析反映其基质基本不具有储集能力。荧光薄片反映原油主要储集在裂缝和溶蚀孔隙中。基质铸体薄片反映孔隙主要为裂缝和溶孔。成像测井、录井资料反映古潜山普遍发育溶蚀孔洞。考虑到储层主要为泥晶灰岩,白云石含量低,白云石晶间孔仅占次要地位,有理由认为南堡古潜山储层储集空间主要为裂缝+溶蚀孔洞。从A井生产情况来看,该井于2005年5月16日试采,原油初期自然产能在50 t/d以上,2005年7月22日酸化以后,原油产量提高到150 t/d以上,最高达300 t/d,并且持续到2006年5月一直无水生产,见水后水量上升快,关井后底水得到遏制,产量恢复。这些特征与缝洞型和溶洞型储层底水油藏的生产曲线特征相似,是溶洞对油井高产、稳产贡献的体现。

图1 南堡2号潜山裂缝分布

2.4 基于溶蚀孔洞发育模式的储层综合预测技术

南堡古潜山地层印支—燕山期暴露风化,形成了完善的喀斯特溶蚀孔洞体系,溶蚀孔洞构成古潜山储层的重要储集空间[4]。因此,在进行古潜山储层预测时,必须考虑溶蚀孔洞体系分布对储层预测的约束。分析喀斯特溶蚀孔洞发育的控制因素,发现其主要受裂缝、断层、潜水面和岩性控制。古潜山地层岩性以泥晶灰岩为主,岩性影响差异较小。2号古潜山经历了印支期的北东高—南西低到燕山期的北东低—南西高的构造反转,潜水面曾发生过迁移,造成2号古潜山南部地层早期埋藏、晚期抬升暴露,其喀斯特溶蚀孔洞以垂直渗流带的垂直方向发育的孔洞缝为主,而北部地层早期剥蚀强烈,晚期埋藏,溶蚀孔洞体系以水平潜流带的水平方向发育的溶蚀孔洞为主。更重要的是,露头考察和成像测井反映溶蚀沿裂缝和断层进行,对溶蚀孔洞的分布起到了关键控制作用。结合单井岩溶分带(垂直渗流带、水平潜流带)划分,建立南堡2号古潜山溶蚀孔洞发育模式。在此基础上,以溶蚀孔洞发育模式约束地震多属性(波阻抗、瞬时频率、均方根振幅)进行储层综合预测,再结合油藏油水分布预测2号古潜山油藏有效储层分布,预测结果得到开发水平井钻探证实,反映了该储层综合预测技术的可靠性。

3 开发部署优化

3.1 开发方式

A井区初期考虑采用天然能量开发,主要基于以下几点考虑。

(1)A井区古潜山油藏属未饱和油藏,地饱压差达到12.88 MPa,借鉴国外类似油藏的开发经验[5],一般早期可利用天然能量开发,待地层压力水平降至饱和压力附近时再转换为注水开发,且注水后地层压力均保持在饱和压力附近。

(2)南堡油田奥陶系古潜山油藏属裂缝孔隙性油藏,高角度网状缝发育,A井试采表现为底水油藏特征,表明天然能量相对充足,为充分发挥天然能量作用,自喷高产,初期考虑采用天然能量开发。

(3)目前并没有对南堡油田奥陶系古潜山油藏的储层特征开展细致研究,储集空间特征、裂缝系统发育程度及其分布规律的认识仍处于初级阶段,因此开发前期不建议注水开发。考虑可在研究比较深入的条件下,总体采用底部温和注水方式开发油藏。

3.2 井型选择

在底水古潜山油藏的开发中,无论是利用天然水侵还是人工注水补充能量开发,控制底水锥进是关键,其对最终采收率将产生较大影响[6-7]。南堡油田古潜山具有裂缝-孔隙型块状底水油藏特征,油藏非均质性强;采用水平井水平段垂直(或斜交)裂缝方向可提高裂缝钻遇率,提高产量;另外,采用水平井开发,生产压差小,水线推进比较均匀,可抑制底水锥进,开发效果较好。为避免水体单点突进造成暴性水淹,水平井方向应垂直裂缝方向,且轨迹与油水界面大致平行[8-9],水平段在油层中的位置距油水界面0.7~0.9倍油层厚度,这样能够更有效控制含水上升,延长无水采油期。

3.3 布井方式

调研结果表明,留58古潜山、任丘油田雾迷山组、静安堡和哈南古潜山油藏在开发初期采用500~600 m三角形井网,均能取得较好的开发效果。

根据目前对油藏认识、古潜山油藏水平井开发调研及类比同类油藏开发状况,初步确定南堡油田古潜山油藏采用1套层系开发,水平井与定向井相结合,不均匀布井,顶密底稀[10]。高部位井距为400~500 m,腰部和底部井距为500~600 m;水平段距油层底部距离至少为60~80 m,水平段长300~350 m。

3.4 合理采油速度

理论研究及动态实践资料表明,碳酸盐岩古潜山油藏的油井见水是由于底水沿裂缝向井底突进的结果,此突进高度即为通常所说的水锥高度。水锥高度受储层性质(裂缝孔隙度,裂缝渗透率)和工作制度(单井产量、生产压差)的影响,且底水古潜山油藏见水后含水上升特别快,因此控制合理采油速度是开发好底水古潜山油藏的重点,与油藏开发稳产期和最终采收率紧密相关。

从生产实例可知,当采油速度过大时,含水上升快,驱油效率降低,因此需要确定油田的临界产量。借鉴任丘油田北部底水古潜山油藏的开发模式,对比南堡油田古潜山油藏与任丘油田北部古潜山油藏地质特征(表1),结合目前试采井的试采情况,综合认为南堡油田古潜山油藏采油速度控制在2%左右为宜。

表1 南堡油田古潜山油藏与任丘油田北部古潜山油藏主要油藏地质特征对比

4 结束语

南堡古潜山油藏开发目前主要集中在2号构造古潜山顶部的下马家沟组。该油藏在滚动勘探开发过程中,立足于油田资料现状,形成5项经济、可行、实用的关键开发技术。目前该构造油藏已投入开发,应用以上技术预测古潜山顶面精度达到20 m左右,钻井成功率为100%,油井初期平均单井日产油为50.5 t/d,达到了预期效果。

[1]苏劲,张水昌,等.断裂系统对碳酸盐岩有效储层的控制及其成藏规律[J].石油学报2010,31(2):196-203.

[2]吕修祥,杨宁,等.塔里木盆地断裂活动对奥陶系碳酸盐岩储层的影响[J].中国科学:D辑,2008,38(S0):48-54.

[3]赵伦,李建新,等.复杂碳酸盐岩储集层裂缝发育特征及形成机制——以哈萨克斯坦让纳若尔油田为例[J].石油勘探与开发,2010,37(6):304 -309.

[4]李阳,范智慧.塔河奥陶系碳酸盐岩油藏缝洞系统发育模式与分布规律[J].石油学报 2011,32(1):101-106.

[5]柏松章,唐飞.裂缝性古潜山基岩油藏开发模式[M].北京:石油工业出版社,1997:380-414.

[6]吕爱民,姚军.裂缝性碳酸盐岩底水油藏合理打开程度与合理井距[J].石油勘探与开发,2008,35(1):97-100.

[7]相建民.塔里木油田水平井高效开发技术[J].石油勘探与开发,2006,33(6):722 -727.

[8]徐萍.变质岩潜山油藏纵向非均质性研究[J].特种油气藏,2011,18(4):63 -65.

[9]陶国秀,郭迎春,费忠义,等.水平井技术在古潜山油藏开发中的应用[J].新疆石油学院学报,2004,16(3):24-26.

[10]吴畏.苏德尔特油田潜山油藏数值模拟研究[J].特种油气藏,2011,18(2):84.