《十部乐》对唐代音乐文化的影响

2013-10-13吴政佐

吴政佐

(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710100)

音乐是唐代社会生活的重要组成部分。在这一时期,随着国家的统一、经济的强盛、民族间交流的频繁、文化政策的开放以及交通网的完善,使唐朝全面吸收和整合了各地区、各民族间的音乐文化,并大量吸收和融合外来音乐文化,形成了独具特色的《十部乐》。《十部乐》在唐代音乐文化发展中产生了重要影响。

一、《十部乐》概况

《十部乐》是在继承与创新,融会中西、内外乐舞精华的基础上于贞观十六年(642)形成的唐宫燕乐,其随时代的变化发展而不断得以丰富。起初,《十部乐》中的各部乐舞仅指其中的一个具体乐部。后来,《十部乐》在发展过程中不断汲取新的音乐养分以丰富其乐舞,这就使各部乐舞的内涵得以扩大,即从仅指其中的一个具体乐部扩大到泛指具有某一民族或地区音乐风格的乐舞。因此,《十部乐》中的各部乐舞也有了广狭义之分。

开皇初年(约581—585),在继承南北不同风格乐舞的基础上经过对传统的汉族乐舞、少数民族乐舞和外来乐舞的全面消化和吸收后,渐成隋《七部乐》,即《国伎》、《清商伎》、《高丽伎》、《天竺伎》、《安国伎》、《龟兹伎》、《文康伎》。大业中(605—618),“炀帝乃定《清乐》、《西凉》、《龟兹》、《天竺》、《康国》、《疏勒》、《安国》、《高丽》、《礼毕》,以为九部。”[1]377隋炀帝在《七部乐》基础上加《康国》、《疏勒》二部乐、改《国伎》为《西凉》、并列《清商伎》为诸乐之首而成隋《九部乐》。到唐初,因“军国多务,未遑改创”[2]1040,故“高祖登极之后,享宴因隋旧制,用九部之乐。”[3]1059

唐初沿隋旧制的情况一直持续到贞观十一年(637)《礼毕》的废除。《新唐书》对此云:“隋乐每奏九部乐终,辄奏《文康乐》,一曰《礼毕》。太宗时,命削去之,其后遂亡。”[4]470唐继承隋《九部乐》后,又删《文康乐》一部,此时唐只有《八部乐》。贞观十四年(640),协律郎张文收制《燕乐》并列为诸乐之首,于是唐《九部乐》新成。太宗平高昌后,于贞观十六年(642)又加奏《高昌伎》,自此始有唐《十部乐》[5],即《燕乐》、《清乐》、《西凉乐》、《高昌乐》、《龟兹乐》、《疏勒乐》、《康国乐》、《安国乐》、《天竺乐》、《高丽乐》。据此可知,《十部乐》是在隋七部、九部乐基础上形成的唐宫燕乐。

从《十部乐》形成过程来看,其内容丰富多彩,不仅有本土乐舞,还有外来乐舞,主要有以下四部分:一、唐代本朝创作的乐舞,如《景云乐》。其是张文收据“贞观中,景云见,河水清”[6]3721,并采古《朱雁》、《天马》祥瑞之义而作的。二、从边疆少数民族地区传入的乐舞,如《高昌乐》、《龟兹乐》、《疏勒乐》等。《旧唐书?音乐志》云:“西魏与高昌通,始有高昌伎。我太宗平高昌,尽收其乐”[7]1069,又云:“周武帝聘虏女为后,西域诸国来媵,于是龟兹、疏勒、安国、康国之乐,大聚长安”[8]1069,可知《高昌乐》、《龟兹乐》、《疏勒乐》是源于少数民族地区的乐舞。三、从周边国家传进来的乐舞,如《高丽乐》。其是北魏于436年征服北燕后得冯氏政权而得高丽伎,随后传到中原的。此外,《康国乐》、《安国乐》、《天竺乐》等也是从国外传进来的。四、流传下来的古典乐舞,如《清商乐》。《通典》云:“《清乐》者,其始即清商三调是也,并汉氏以来旧曲”[9]3716,可知《清商乐》是汉魏以来的乐舞,后被《十部乐》所用。

《十部乐》形成的过程,也是民族间音乐文化相互交流与融合的过程。兼具中西乐舞特色的《十部乐》是唐代音乐文化的重要组成部分,对唐代音乐文化产生了深远影响,丰富了唐代音乐文化内容。

二、《十部乐》对唐代乐曲的影响

《十部乐》对唐代乐曲的影响非常明显,特别是其中的《龟兹乐》和《西凉乐》,形成“自周、隋以来,管弦杂曲将数百曲,多用《西凉乐》,鼓舞曲多用《龟兹乐》,其曲度皆时俗所知也”[10]1068的盛况。而“其曲度皆时俗所知也”,可见其大盛于阊巷,成为周隋以来音乐的主流。这既说明了唐乐吸收边疆民乐为己所用,也说明了边疆民乐对唐乐影响之深。《龟兹乐》和《西凉乐》在东传中与中原乐舞发生交融,又产生了许多新乐舞。这些乐舞在曲风上呈现出《龟兹乐》和《西凉乐》之特点,集中体现在坐、立部伎中。《新唐书·礼乐志》云:“立部伎八:一《安舞》,二《太平乐》,三《破阵乐》……《破阵乐》以下皆用大鼓,杂以龟兹乐……《庆善舞》颛用西凉乐,声颇闲雅。”[11]475由此知《立部伎》中有五部乐用《龟兹乐》伴奏,故其曲风上有《龟兹乐》之特点,呈现出“妙绝弦管,新声奇变”[12]378的音效;《庆善舞》意在宣扬文德,因舞容闲雅、安徐而独用《西凉乐》伴奏。书中又云:“坐部伎六:一《燕乐》,二《长寿乐》,三《天授乐》……自《长寿乐》以下,用龟兹舞,唯《龙池乐》则否。”[13]475由此又知《坐部伎》中有四部乐用《龟兹乐》伴奏,故其曲风上亦有《龟兹乐》之特点。从以上对二部伎的分析可知有九部乐的曲风吸收了《龟兹乐》的音乐元素,足见《龟兹乐》当时影响之深。

此外,《西凉乐》和《天竺乐》对唐代大曲,如《凉州》、《霓裳羽衣曲》也颇有影响。唐时凉州既是西凉地区的政治、经济、文化中心,也是能歌善舞的多民族杂居之地,乐舞文化积淀深厚。《西凉乐》在凉州的传播过程中与当地乐舞发生融合,产生了新形式的“西凉乐”作品——大曲《凉州》。《开天传信记》云:“西凉州习好音乐,制新曲曰凉州,开元中列上献。”[14]842在“西凉乐”基础上形成的《凉州》大曲经凉州都督郭知运进献给朝廷后,深得玄宗喜爱,常在宫廷演奏。《开天传信记》有记载,云:“上召诸王便殿同观,曲终,诸王贺,舞蹈称善”[15]842,足见《凉州》曲在当时影响之大。《霓裳羽衣曲》是唐代大曲中的精品,由散序、中序和曲破构成,是玄宗在吸收《婆罗门曲》的基础上大胆革新而成的。《津阳门诗》云:“上皇夜半月中去……宸聪听览未终曲,却到人间迷是非。”其注云:“叶法善引上入月宫,时秋已深,上苦凄冷,不能久留,归,于天半尚闻仙乐。及上归,且记忆其半,遂于笛中写之。会西凉都督杨敬述进《婆罗门》曲,与其声调相符,遂以月中所闻为之散序,用敬述所进曲作其腔,而名霓裳羽衣法曲。”[16]6563《乐府诗集》云:“《乐苑》曰:‘《婆罗门》,商调曲。开元中,西凉府节度杨敬述进。’《唐会要》曰:‘天宝十三载,改《婆罗门》为《霓裳羽衣》。’”[17]1128《霓裳辞十首》云:“弟子部中留一色,听风听水作霓裳。”[18]3425由上可知该曲是在《婆罗门曲》的基础上革新而成的。

三、《十部乐》对唐代乐器的影响

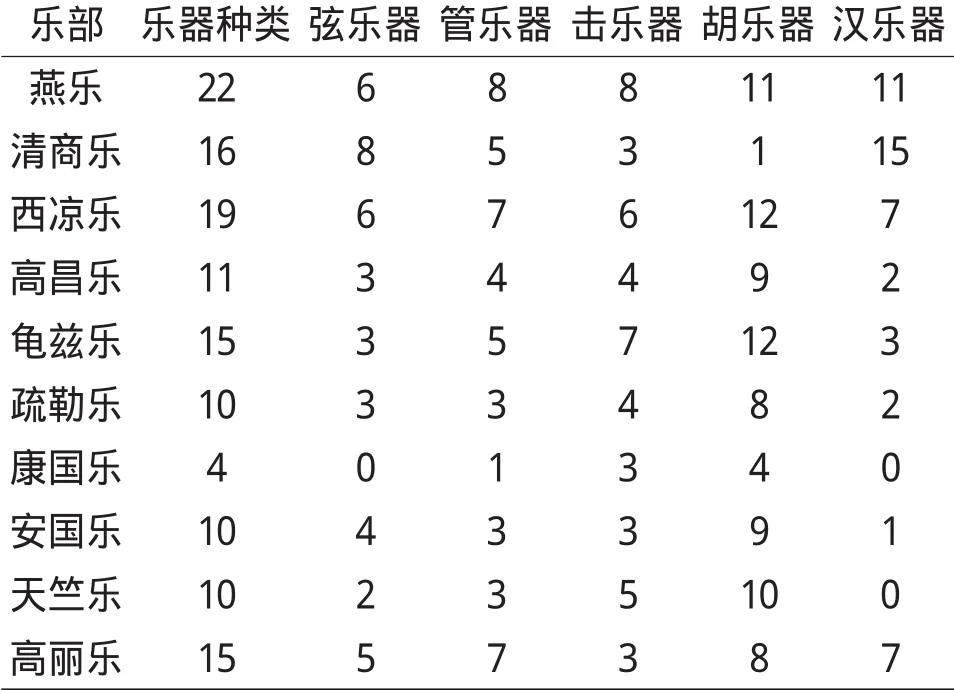

《十部乐》不仅对唐代乐曲有影响,而且对唐代乐器也有影响。关于此,《旧唐书》、《新唐书》、《通典》等史料中对《十部乐》所用乐器均有详细记载,因其记载基本一致,故以《旧唐书》中记载为例进行论述。下表是对《旧唐书·音乐二》中相关文字的统计:

乐部 乐器种类 弦乐器 管乐器 击乐器 胡乐器 汉乐器燕乐 22 6 8 8 11 11清商乐 16 8 5 3 1 15西凉乐 19 6 7 6 12 7高昌乐 11 3 4 4 9 2龟兹乐 15 3 5 7 12 3疏勒乐 10 3 3 4 8 2康国乐 4 0 1 3 4 0安国乐 10 4 3 3 9 1天竺乐 10 2 3 5 10 0高丽乐 15 5 7 3 8 7

透过上表,可知《十部乐》对唐代乐器融合的具体影响。许多乐器如竖箜篌、铜钹、羯鼓等都是从域外传入中原的新乐器,在与传统乐器融合后被传统音乐所吸收,形成新的异于汉魏以来的唐乐。《隋书·音乐志》云:“今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏旧器。”[19]378终唐一代,竖箜篌不仅在龟兹、安国等乐中用来演奏乐舞,而且在弹奏华夏音乐时也经常用到。“五弦琵琶,稍小,盖北国所出”[20]1076,可在西凉、龟兹、疏勒等乐中见其频繁使用的情形。觱篥,又称筚篥,吹乐器,《乐府杂录》云:“觱篥者,本龟兹国乐也,亦曰悲栗,有类于笳。”[21]34原胡乐中使用的觱篥,此时《燕乐》也有使用。铜钹,击乐器,“亦谓之铜盘,出西戎及南蛮”[22]1078,已被广泛用于西北边疆民乐中。羯鼓,击乐器,《羯鼓录》云:“出外夷,以戎羯之鼓,故曰羯鼓”[23]3,于八世纪初传入中原后得到广泛流行。它不仅在龟兹、高昌、疏勒等乐中广泛使用,而且还受到唐玄宗的青睐,称“羯鼓,八音之领袖,诸乐不可方也。”[24]476“笛,汉武帝工丘仲所造也。其元出于羌中”[25]1075,经数百年间的融合已被多数民乐所用。笙,吹乐器,《尔雅?释乐》云:“大笙谓之巢,小者谓之和”[26]73,在燕乐、清商、西凉等乐中皆有应用。

综上所述,植根于中原传统乐舞,广采博纳中外乐舞精华而成的《十部乐》是唐代音乐文化的重要组成部分,对唐代音乐文化产生了深刻影响:一方面丰富了唐代乐曲内容,形成新的曲风;另一方面促进了唐代乐器间的交融,增强了乐舞演奏效果。《十部乐》以恢弘的气度、宽广的胸怀引领着唐代音乐文化的发展潮流,是唐代音乐发展史上的里程碑。

[1][12][19]魏徵等.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[2][3][7][8][10][20][22][25]刘昫,张昭远等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[4][11][13][24]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[5]郭宣军.唐代十部乐形成考略[J].中央音乐学院学报,1993,(2):72-74.

[6][9]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[14][15]郑綮.开天传信记·景印文渊阁四库全书.

[16][18]彭定求等.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[17]郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,1979.

[21]段安节.中国文学参考资料小丛书·乐府杂录[M].上海:古典文学出版社,1957.

[23]南卓.中国文学参考资料小丛书·羯鼓录[M].上海:古典文学出版社,1957.

[26]周祖谟.尔雅校笺[M].南京:江苏教育出版社,1984.