当代电影作品中巴赫音乐的艺术魅力:探索《哥德堡变奏曲》在《沉默的羔羊》中的运用

2013-09-29赵去非吉林艺术学院讲师

□文/赵去非,吉林艺术学院讲师

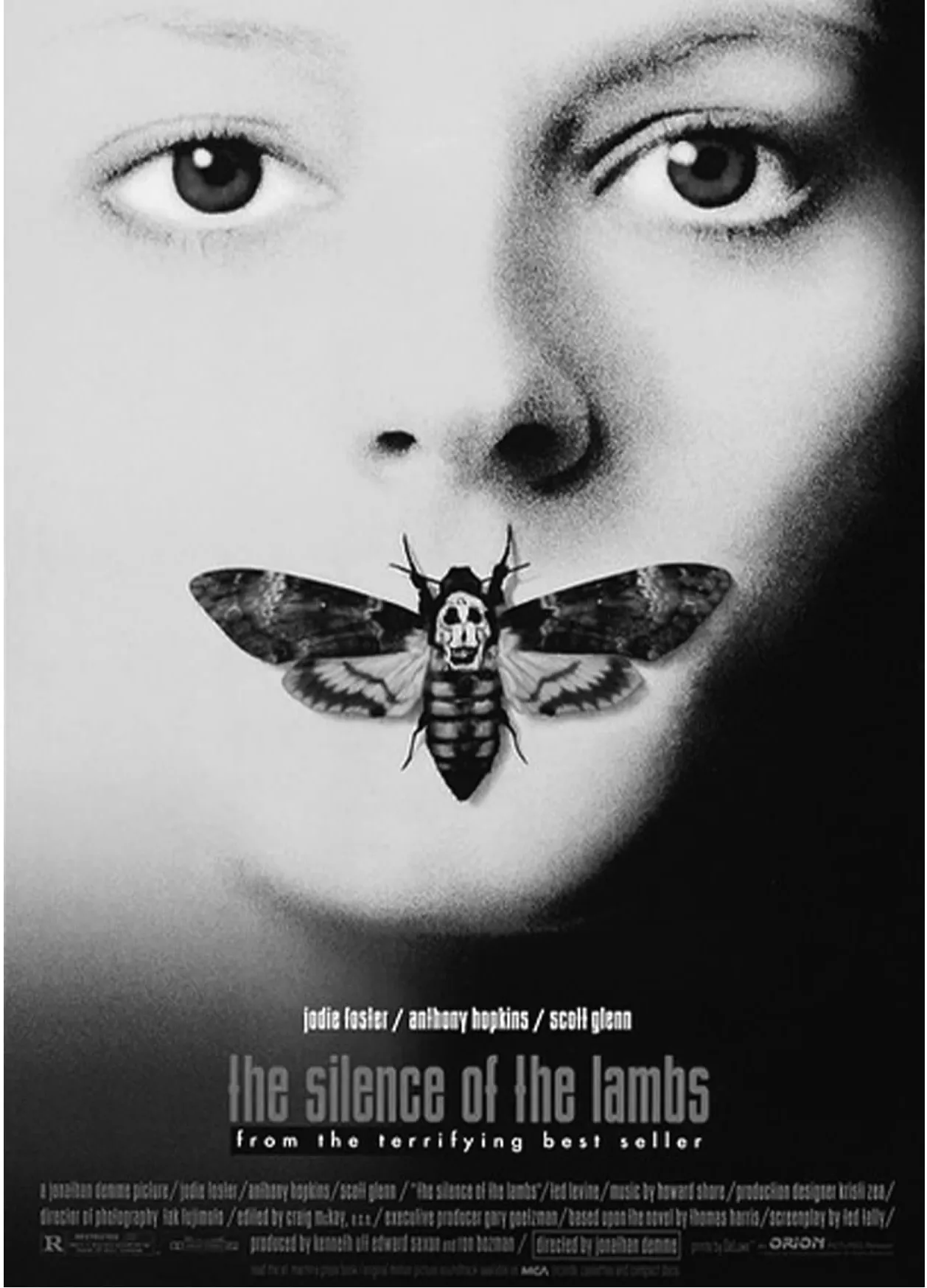

电影《沉默的羔羊》海报

一、电影音乐的艺术功能

电影配乐是电影艺术的重要创作手段之一,恰当的配乐对观众理解电影故事情节有着积极的作用。音乐与电影情节的发展紧密地结合在一起,能够更准确地抒发电影中人物的情感,有效提高电影情节的表现力,可以帮助人们更好地理解电影作品的思想内涵。配乐也为电影增加了新的叙事手段,电影主要是通过画面叙事,配乐则可以对画面的情节进行渲染,能够更深刻地表达出电影无法用画面描绘的人物心理变化。电影配乐分为原创和非原创两种配乐类型,原创配乐是指专门为电影制作的音乐;非原创配乐则是将已有的音乐运用在电影作品中。在非原创配乐中,古典音乐是导演们最喜欢选用的形式之一,古典音乐以其完美的艺术构思和深刻的思想内涵,在电影中能够更好地起到凸显人物性格、抒发人物情感、推动剧情发展等作用。

二、穿越时空的交织——《哥德堡变奏曲》在影片《沉默的羔羊》中的运用

一般情况下,电影与配乐的风格是一致的,比如甜美的音乐对应纯真美好的形象,不和谐的音乐对应混乱不安的场景。但有时电影配乐也会采用对比的方式,由此产生的剧烈反差更能触动观众的心灵。如在美国心理惊悚片《沉默的羔羊》中,就采用了巴洛克时期著名作曲家巴赫(J·S·Bach,1685~1750)创作的《哥德堡变奏曲》(Goldberg Variations),影片中优美动听的音乐与食人狂医生汉尼拔的形象似乎完全相背离,这种故意制造的不协调令观众的感受不断在优美的旋律与惊悚的杀人镜头之间切换,受到极大的感官和心理刺激,获得极佳的戏剧性效果。这首《哥德堡变奏曲》被誉为是音乐史上规模最大、结构最恢宏、也是最伟大的变奏曲,而有着“西方音乐之父”美誉的德国作曲家巴赫本人则谦虚地称它为“带有各种变奏的咏叹调”。作为西方音乐史上一位里程碑式的人物,巴赫的创作体裁广泛,为后人留下许多音乐精品。这首变奏曲是巴赫应时任俄国驻德累斯顿大使凯瑟琳(H·K·V·Keyserlingk)伯爵之约而写,凯瑟琳因患病夜晚常常失眠,他希望巴赫能够给自己写点音乐,好让自己的键盘师哥德堡(J·Goldberg)在夜晚演奏来帮助自己打发漫漫的长夜。哥德堡是凯瑟琳伯爵乐队的成员,曾跟随巴赫学习音乐。于是巴赫创作了这首著名的变奏曲,音乐的主题选自巴赫为第二任妻子安娜所作的键盘曲集中一首优美的萨拉班德舞曲,音乐主题共有32小节,所有变奏都是建筑在主题32个小节的低音线上,30段变奏加上首尾两段主题,展示出一种完美的逻辑关系。这首作品的结构基础是赋格,每3个变奏编成一组,每组最后一首都是卡农。巴赫继承了复调音乐的优秀传统,最终完善了赋格形式,使复调音乐风格在他的手中达到了高度的成熟,因此巴赫也被誉为复调音乐诗人。这首乐曲几乎囊括巴罗克时期所有的音乐体裁,巴洛克音乐的技巧性在音乐里展露无遗,巴赫用音乐建起了一座巴洛克教堂,音乐的建筑之美从未如此令人震撼。

这首《哥德堡变奏曲》有着深邃的想象空间,电影采用它作为配乐本身就是一种思维的延展,电影中剧情的展开就像音乐复杂的变奏无穷变换,人们的联想也随之无限延伸,剧情会怎样发展,又将会怎样结束。影片中食人狂医生汉尼拔的形象也是复杂的,他是个超凡的精神病学家,但也是个癫狂的精神病患者;他有着超乎一切的心理分析和洞察人性的能力,但他用高智商来挑战社会底线;他帮助警方抓住了杀人恶魔“野牛比尔”,但他自己也是个不折不扣的食人狂魔。优美的音乐和癫狂的汉尼拔如影相随,舒缓的旋律与惊悚的情节之间产生的剧烈反差成为这部电影的点睛之笔。从心理学角度上来讲,人们在观赏电影的过程中,常会把自己想象成电影中的某个角色,电影在某些程度上充当了人们的心灵出口。每个人内心隐秘的深处,都会存在着一些不为人知的极端和乖戾,观众会将现实生活中不能实现的欲望影射到电影中,在观赏电影过程中尽情释放本能欲望从而带来快感,在精神上得到一定的满足。这部电影正是凭借汉尼拔的癫狂状态,极大地满足了观众的猎奇心理。相信所有观赏过这部影片的观众,都会清晰地记住汉尼拔杀害警察越狱的场景。镜头一点点延展开来,两个狱警来给关押在单间的汉尼拔送饭,此时镜头面前的汉尼拔面色冷静,似乎沉醉在播放的《哥德堡变奏曲》音乐主题优美的旋律中。熟悉这首音乐的人们会隐隐有种预感,优美主题过后风格骤变的变奏预示着凶险即将来临。接下来狂乱的杀人场景令人惨不忍睹,在经过残忍的杀戮和精神上的癫狂之后,音乐的声音盖过了狱警垂死挣扎的声音,此时这首变奏曲已经进行到了第七变奏,杀人狂魔汉尼拔竟然还从容欣赏一会才转身离去,音乐与电影情节之间产生的巨大反差带给观众极大的震撼。

三、完美的细节——古尔德演奏版本在影片中的特殊寓意

影片中还有另外一个特殊的细节,就是汉尼拔要求监狱提供给他聆听的《哥德堡变奏曲》,是由加拿大钢琴演奏家格伦·古尔德(Glenn Gould,1932~1982)演奏的版本,这是原作者在小说中特别标注的细节。历来演奏《哥德堡变奏曲》的名家数不胜数,演奏这首作品不仅需要高度的技巧,更要求钢琴演奏者要具有深刻的情感内涵。古尔德是20世纪加拿大杰出的钢琴演奏家,自幼跟随母亲接受音乐启蒙,22岁就已经成为享誉世界的钢琴演奏家。作为一个音乐天才,古尔德以高超的演奏技术和对音乐完美的演绎受到人们的挚爱;但作为一个世俗的人,人们眼里的古尔德无论言行举止都怪诞惊人。人们更热衷于谈论他弹琴时永远只坐父亲年少时为他打制的矮木椅子,哪怕他长大了椅子旧了吱嘎做响都不肯更换;他演奏时室内必须达到满意的温度,哪怕是夏天温度很高也要带着围巾和手套;他喜欢一边演奏一边哼唱,有时甚至是一边轻声叹息。人们对古尔德私生活的好奇猜想和评论使他很受打击,特立独行的古尔德在31岁公开发表声明永远不再做公开演出。告别音乐会舞台的古尔德在广播电视领域找到了新的发展方向,制作了许多被他称作是“对位广播”的音乐作品。这首《哥德堡变奏曲》对于古尔德有着极为深刻的意义,他一生共录制了两次这首作品:一次是23岁时为哥伦比亚公司第一次录制唱片时,就录制的这首《哥德堡变奏曲》,这张唱片打动了听众的心,可以说很多人是通过古尔德的诠释才开始读懂并热爱巴赫的音乐。第二次是他去世前的1981年,49岁疾病缠身的古尔德再次录制了《哥德堡变奏曲》,这次的演奏他自己理解为有一种“深秋般的宁静”。1982年,刚刚度过50岁生日的古尔德因病离世。他一生没有结婚,终身依赖各种药物;墓碑上刻有《哥德堡变奏曲》音乐主题的音符,他从巴赫开始,以巴赫结束。影片选用古尔德演奏的版本,似乎也暗示了汉尼拔渴望与古尔德冥想中的交流,两个特立独行的人有着许多相似之处:同样是言行举止怪诞的天才;同样在自己喜欢的领域达到极致;同样不被世人理解痛苦而又孤独地活在自己的世界里。《哥德堡变奏曲》将晦涩的理性思考和丰富的感性理解完美地结合在一起,由音乐带给人情感上那种欢欣时刻悲情却不期而至的情感深度,常令人无法自拔谜陷到不受尘世侵扰的精神世界里。汉尼拔癫狂的形象为影片带来强烈的戏剧性,也增强了电影的刺激性,完美的音乐与汉尼拔的杀人狂形象产生一种完全相背离的对比,这种故意制造的不协调令人们的感受不断在优美的旋律与惊悚的杀人镜头之间切换,情绪变得跌宕起伏,从而获得极大的感官和心理刺激。

四、理性与癫狂——在电影中体会巴赫音乐的艺术魅力

巴赫的《哥德堡变奏曲》被运用到这部电影中,还有着其年代上更深远的含义。影片的故事情节反应了现代社会压抑状态下人性的癫狂,而癫狂的定义本身就是一个复杂的概念。近现代的癫狂被定义为病态,被认为是精神和思维紊乱的外在表现;而在文艺复兴及巴洛克早期,癫狂因其特有的激情以及被认为是最接近真理的表现,被赋予了神秘而玄奥的涵义。我们似乎在巴赫身上也可以寻找到某种程度上的癫狂特质:如1705年冬时任阿恩施塔特新教堂管风琴师的巴赫,请假去吕贝克现场聆听管风琴家布克斯特胡德的演奏,结果擅自超假数月后才返回,因而导致两次受到宗教法庭的审讯;他还被公开谴责在众赞歌中作出许多惊人的变奏,混入许多陌生的音响令公众为之惊惶失措;巴赫还曾把陌生的少女带进教堂演唱,以及在星期天的讲道时间上酒馆等;1714年巴赫在担任魏玛宫廷乐师期间参与魏玛公爵与其侄子之间的争执,被公爵以“由于其倔强并且强行要求辞职”的罪名监禁四周。这些行为在当时的人们看来,绝对是疯狂的、不可理喻的,甚至可以说是离经叛道。我们可以在巴赫的音乐作品聆听到许多具有悲剧性的乐章,这正是巴赫用音乐间接地反映出当时人们生活的艰辛以及对未来的期望。但巴赫不允许在他的音乐里出现完全的绝望,这缘于他坚定的宗教信仰,巴赫终生都在教堂和宫廷中任职,因此在思想和创作上都打下深深的宗教烙印。尽管巴赫有时也会有向宗教寻求精神解脱的倾向,但他在音乐中始终还是更多的流露出对生活的热爱和广泛的乐趣。巴赫1750年逝世于莱比锡,可惜的是,他的音乐艺术在有生之年并没有受到人们广泛的欢迎和社会的认可,随着他的去世,他的音乐似乎也很快被人们遗忘了。巴赫音乐的复兴是在他去世后的79年,由浪漫主义时期另外一位音乐天才门德尔松重新改编并指挥上演了巴赫的《马太受难曲》,才引起了人们热烈的反响以及对巴赫作品价值的重新认识。艺术的发展史最终证明了巴赫是永远令人难以忘怀的,人们把他视为最伟大的宗教作曲家,巴赫代表着巴罗克时代的一座高峰,而对于后世的作曲家来说,他的音乐更像是一个永远取之不尽的源泉。

结语

电影配乐与电影的叙事手段不同,电影叙事主要通过画面叙事,有一定的整体性,而电影配乐是相对于某个特定人物的体验或者情节起到作用。音乐是存在于现实世界中的,但是人们在聆听音乐时的感性,是建立在心理感受之上的,因此很容易让观众产生心理共鸣。某段特殊的配乐旋律可以将人物的心理活动描述得更形象化,音乐情绪的各种变化都会与影片中人物的内心情感状态形成呼应,尤其是电影配乐中的古典音乐,因为有着丰富的艺术表现力,更容易渲染气氛并且营造出特定的背景氛围,最终达到深化视觉效果以及增强电影戏剧性的作用。观众在观看电影时了解电影中人物的情感,音乐的抒情与电影情节的抒情又交互感染了观众,这种氛围既抽象又具体,使电影的画面形象更加生动感人。电影配乐既增强了画面的感染力,又很好地阐释了电影画面抒情的内容,这正是电影视听结合的魅力所在。