殖民主义下台湾原住民的死亡美学:以电影《赛德克·巴莱》为例

2013-09-29吴佳玲上海交通大学媒体与设计学院博士生

□文/吴佳玲,上海交通大学媒体与设计学院博士生

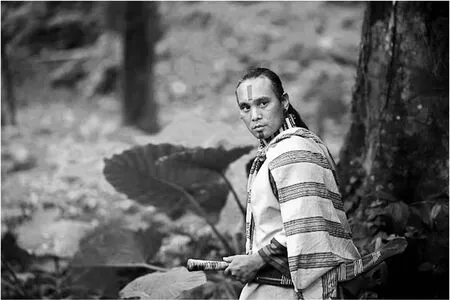

电影《赛德克·巴莱》剧照

一、背景介绍

《赛德克·巴莱》是由台湾导演魏德圣筹划十二年之久拍摄的英雄史诗巨作,该片讲述日据时代,马赫坡首领莫那鲁道率领族人抵抗日本军队而发动的“雾社事件”。

自马关条约签署以后,台湾陷入日据时代。日本推行的“大东亚共荣圈”作为现代殖民地制度与古代封建关系的混合物,不仅是一个政治的联合帝国,而且是一个经济配成整体的区域,其物资开发使用受日本人支配,并为日本人谋利益。在这一时代背景下,赛德克族被迫为日本所奴役,男人每日入深山砍伐运输木材,出卖苦力,女人则为日本人陪酒作佣,孩子在学校受到严厉体罚。日据二十年之久,台湾雾社地区拥有邮局、电报、铁路等现代化设施,当地汉人与原住民都会讲流利的日语,日警仍称该地区是“岛上最黑暗的心脏地带”。“最黑暗”三个字表达了日警对当地蛮夷的痛恨与鄙视,而这种鄙视源自当地原住民野蛮未开化的生活习惯和自古养成的文化差异。日本人是信仰太阳的民族,而赛德克人则信仰彩虹,他们相信只有血祭祖灵——也就是割下敌人的人头,才有资格成为真正的勇士,才可以在死后走向彩虹桥,回归祖灵之家。

正如影片中的一句歌词“当你流出血,你我的仇恨从此消失。”这正是希腊人描述动机的三个词——thumos(血性)、arete(卓越)、eros(情欲)中最重要的“血性”,“Thumos包括渴望万古流芳,也就是令人钦佩,值得众人仰慕”(《The Social Animal》,David Brooks著,陈筱宛译,台北商周出版2012年版,145页),总而言之,血性世界是个英勇的世界。但是这种杀人后割下人头,与族人共饮敌人鲜血的残忍庆功场面,以砍下人头数作为评判个人英勇和族中威望的原始生活,是经过明治维新后的日本现代文明所无法理解和容纳的。

二、赛德克族的死亡美学

颜翔林在《死亡美学》中写到:“人类有史以来无数的经验晓谕这样一个无须用语言陈述的知识命题和逻辑判断:死亡是每一个生命个体有限时间的必然归宿,它的生命的终极。”(《死亡美学》,颜翔林著,学林出版社1998年版)“死亡促使人沉思,为人的一切思考提供了一个原生点,这就是哲学,死亡促使人超越生命的边界,臻求取向无限的精神价值,这就是伦理学。当人解开死亡的奥秘,洞烛了它的幽微,人类波澜壮阔的历史和理想便平添上了一种崇高的美,这也就有了死亡的审美意义。”这是陆扬的《死亡美学》封面上的短语。当谈到死亡美学时,通常都会讨论文学艺术作品中的“死亡意象”,也就是艺术家将死亡的哀挽悲悼之情与相关物象高度融为一体的特殊意向。曼纽什认为:“一切艺术基本上是对死亡这一现象的否定。”(颜翔林:《论艺术和死亡的美学联系》,载《湘潭大学学报》(哲学社会科学版)2006年6期)《赛德克·巴莱》作为一部电影同样不例外。但是,赛德克选择死亡的方式和他们所崇尚的死亡美学,并不是精致唯美的死亡,也不是普通文学中忧伤的个体的单独死亡,而是整个族群团体英雄主义的慷慨赴死,它更像是前文提及的古希腊时期所崇尚的“thumos”,它是野蛮本土文明对抗先进外来文明的战歌。

傅伟勋提出的“现代生死学”理论将生死学分为狭义和广义,狭义指单独实存的生死学,广义关注的生死问题是全面性的,超越单独实存面对个别生死问题的价值取向、自我抉择等问题。现代生死学解释了实存主体对于死亡问题之超越的宗教性。宗教信仰自古就是文化的一部分,它融合进人们代代相传的语言、习俗和生活习惯中,它潜移默化至我们的潜意识深处,并在极端压迫中爆发出超乎寻常的动力与能量。而“神话是连接宗教与艺术的桥梁,它以想象和情感为中介使宗教与艺术在原初状态更具相近性质。”(《原始思维》,列维·布留尔著,丁由译,商务印书馆1981年版)列维·布留尔认为神话是“野性的思维”——以集体表象互渗律为特征的前逻辑思维,其最大特点是支持生死概念的同一性。赛德克认为,他们的祖先起源于白石圣山上一棵叫做波索康夫尼的大树,它的树身,一半是木头,一半是岩石,有一天,它的树身生下了一男一女,他们繁衍子孙,也就是赛德克族。宗教的起源充满神话,神话让人相信这世上存在着不朽的神灵,生命的延续万古长青。赛德克相信英勇的祖灵就生活在彩虹的彼端,只有英勇的战士,面上刺下图腾的真正的人,才有资格在死后回归祖灵之家。于是他们崇尚出草(猎杀),崇尚在猎场猎取人头,血祭祖灵,他们宁愿死在残酷的战场上,手上有着怎样都揉不尽的鲜血,在死后接受祖灵的检验,成为赛德克巴莱。

“巴莱”意指“英雄”。“赛德克·巴莱”又译作“真正的人”。丁亚平认为影片中对于暴力的血淋淋的展示是通过最为直接与震撼的表现方式向观众呈现赛德克族群对于力量、荣誉和生存的理解,(宋法刚、李国馨:《<赛德克·巴莱>学术研讨暨导演专家对话会综述》,载《电影艺术》2012年4期)就如片中莫那鲁道动员族人征战时说道:“在通往祖灵之家的彩虹彼端,还有一座肥美的猎场,我们的祖先可都在那儿,那片只有英勇灵魂才能进入的猎场,绝对不能失去,族人啊,我的族人啊,猎取敌人的首级吧,用鲜血洗净灵魂,走进猎场,走进彩虹地,让祖灵寄居在你们的刀锋中,把你们的仇恨寄存在云间。”

赛德克的女人们学会精湛的编织技巧才能面上纹有图腾记号,有图腾的人才是真正的赛德克,赛德克的男人只有猎杀人头,血祭祖灵,保护祖先留下的猎场,才能在死后到达彩虹桥的彼岸。而正是这种信仰,让他们不畏惧死亡,英勇斗争。当其他部落首领质疑莫那鲁道攻打雾社时,说道:“拿生命来换图腾印记……那拿什么来换回这些年轻的生命?”莫那回答道:“骄傲!”这就像前文所讲到的“thumos”,崇尚血性的赛德克,他们用生命换取图腾,换取通往祖灵之家的通行证,而他们的血性,则如同他们的骄傲,永不屈服,永垂不朽。黑格尔认为:在崇高的阶段,人的个体从这种对万物虚无的承认以及对神的崇敬与赞扬里,去寻找自己的光荣、安慰和满足。(《美学》(第一卷),黑格尔著,朱光潜译,商务印书馆1996年版)也因此,当雾社事件全面爆发,莫那领导赛德克族消灭雾社地区所有日本人后,他对族人说:“迎接我们的,不是欢庆的宴席,而是选择死亡的方式。”因为,紧接下来赛德克将要面对的就是日本军队先进的飞机大炮、糜烂式弹药和种族灭绝式的疯狂报复,这种明知道没有任何胜算,哪怕是全族俱灭却依旧誓死保卫家园英勇反击的决绝,更让赛德克的死亡悲壮且从容。这种超越单独实存面对个别生死问题的价值取向和自我抉择,让赛德克的妇女和幼龄孩子全部上吊自杀——因为粮食不够战士们补给如留下会拖累战士们的步伐。康德认为“女性也有着和男性一样的理智,只不过那是一种优美的理智,而我们男人的则是一种深沉的理智,这后一个用语意味着它和崇高乃是一回事。”(《论优美感与崇高感》,康德著,何兆武译,商务印书馆2011年版,30-33页)赛德克的女人和孩子用自己的死亡,切断了前线战士的所有顾虑和后路,也让赛德克的男人更为英勇的搏杀,以三百人之力击毙日军数千人。在影片的最后,日军从飞机上扔下劝降书,派遣活命的孕妇带着美酒规劝仍在顽抗的丈夫们。赛德克仅剩的几位战士接受了美酒,却选择了上吊自杀的方式拒绝投降。镰田支队总司令少将镰田弥彦在雾社暴动后,称“这只是动物性的野蛮行为”,可当斗争到最后,镰田弥彦说道:“三百名战士抵挡几千名大军,非战死即自尽……为何我会在遥远的台湾山地看到我们已经消失百年的武士精神?是因为这里的樱花开得太艳红了吗?”

电影《赛德克·巴莱》剧照

傅伟勋说:“生命的意义必须假定死亡的意义,才会彰显它的终极深意,反之亦然。”(《死亡的尊严与生命的尊严——从林中精神医学到现代生死学》,傅伟勋著,台北正中书局1994年版)对于赛德克来说,死亡并不可怕,因为死后就意味着与祖灵团聚,共同驰骋猎场。就如村上春树的小说中写道:“死不是生的对立,而是它的一部分。”死亡的意义在于它的宗教性——血祭祖灵,换取图腾,成为真正的人。虽然台湾深山恶劣的原始条件使得他们过着野蛮蒙昧的生活,但是在日本殖民统治期间,他们用生命守护祖先留传下的猎场,即使知道会被灭族,依旧奋战至死。赛德克用血性的崇高,骄傲的灵魂超克死亡。就如影片中多次提及的血樱,代表着一种死亡意象,似乎是在说最爱樱花的日本殖民者惨死雾社的凄艳如诉,却也在暗示着赛德克族将生命和鲜血怒放至死的悲壮决绝。“艺术的本质之一是人类集体无意识的生命冲动的表现 ,它追求生命永恒和生命自由的无限可能性的哲学境界,反抗死亡和追求不朽就自然而然地渗透心灵境域。”从艺术层面讲,赛德克选择死亡的方式是战死沙场,暴力血腥的割下人头,其死亡意境是雾社山上怒放的血樱以及通往祖灵之家的那道绚烂彩虹,而其死亡的意义就是继承祖先的英勇,守护猎场的坚定以及成就英雄的血性和不朽。它不同于单独实存面临死亡的挣扎与顺从,也不同于细腻精致的完美死亡,更不是无神论的肉体毁灭则精神不存。它是由整个族群的神话所造就的宗教性,其高度精神性的终极关怀转化为广义生死学下英雄式的慷慨赴死,最终完成了对死亡的探索与超克。