20世纪90年代前刘三姐文化品牌海外传播过程及其国际化策略研究

2013-09-23张坚

张 坚

(广西师范大学 历史文化与旅游学院,广西 桂林 541001)

进入新世纪以来,随着中国 -东盟自由贸易区逐步建成,广西北部湾经济区开放开发步伐的不断加大,广西人民以一种前所未有的深度与广度走向世界、拥抱世界。在此过程中,受各种域外文化的冲击,学界开始深层次地思考广西人自己的文化,包括:广西文化的标签、广西文化的底蕴、广西文化的核心竞争力等等。在此背景下,被誉为广西文化三大名片之一的刘三姐文化品牌越来越受到政府与学界的关注。

众所周知,在文化品牌从无到有、从弱到强的成长过程中,社会的认可度、美誉度始终是其生命力与竞争力的重要标志。刘三姐品牌之所以能够成为广西的名片,很大程度上是因为外界的认可,尤其是国外的认可。人们常说:是民族的,才是世界的。其实民族的品牌,也只有跻身百舸争流的世界潮流中,与各种域外文化角逐、交流,才能从域外世界的评价中了解自身的不足、特色与优势。因此,从这一角度来说:只有是世界的,才更是民族的。亦因此,在研究刘三姐文化品牌的时候,该品牌走向世界的过程,世界各地对该品牌的评价与认可显得尤其重要。

1962年,由长春电影制片厂制作的电影《刘三姐》是刘三姐文化品牌走出国门、走向世界并获得广泛认可与赞誉的重要媒介。20世纪60-80年代,电影《刘三姐》先后多次在香港与东南亚地区热映,之后,在世界50多个国家上映,创下了我国故事片在国外发行的最高纪录①。借助电影热播的良好效应,1980年,广西歌舞团曾组织阵容强大的歌舞剧《刘三姐》剧组回访香港与新加坡。1986年,电影《刘三姐》的扮演者黄婉秋率领广西民族歌舞团再次访问新加坡。上述事件构成了刘三姐品牌成功走向世界(尤其是东南亚)的关键环节。在此过程中,国际社会对电影题材、对刘三姐人物形象、对广西文化的评价,无一不是广西社会“反躬自身”难得的素材,也是我们从国际视角考察刘三姐文化品牌内涵、外延及其核心竞争力的重要窗口。

迄今为止,受冷战时期意识形态斗争的影响,国内有关电影《刘三姐》在香港、东南亚等地公映的报道为数极少②。目前国内研究刘三姐最齐全的资料--《刘三姐研究资料集》,全书洋洋洒洒117.7万字,有关电影《刘三姐》在港澳以及东南亚地区公映盛况的介绍只有寥寥两篇③。歌舞剧《刘三姐》在香港、新加坡巡回演出的盛况,也仅仅零星散见于黄婉秋的自传《我与刘三姐》以及《广西日报》④。受上述资料收集基础工作缺陷的影响,有关电影《刘三姐》在海外公映以及之后广西歌舞团海外演出等历史尚未被全面地梳理出来⑤。相应地,当前国内有关刘三姐文化品牌打造、开发、利用的研究成果,大都在缺乏国际社会对刘三姐文化的评价这一关键内容的前提下展开。这种“身在此山中”的研究视角自然也就难以识刘三姐文化品牌之“庐山真面目”,有关该文化品牌打造策略的论述也难免显得单薄⑥。

20世纪90年代之前,电影《刘三姐》在香港与东南亚地区热映以及广西区人民政府后来在当地传播刘三姐文化的举措成为关注点,笔者通过分析刘三姐文化在当地取得成功的原因,继而从海外社会的相关评价中,了解刘三姐文化品牌的独特性与生命力,以此探寻广西文化品牌国际化的相关策略。

一、刘三姐文化品牌走向海外的几个关键环节

(一)电影《刘三姐》在香港掀起刘三姐文化品牌走向世界的第一波高潮

1962年5月17日,在专门从事国产影片发行的中资公司——香港南方影业公司的引进下,电影《刘三姐》第一次跟香港观众见面了。电影刚刚在当地公映,就以美丽的桂林山水、独具民族特色的山歌、健康俊俏而个性鲜明的刘三姐形象赢得了广大观众的喜爱。电影公映期间,香港“街头巷尾唱山歌,提起三姐笑呵呵,少女都想学三姐,少男争做阿牛哥”[1]。到20世纪80年代之前,该电影再次于1964、1978年进驻香港,在当地电影市场上掀起了一波又一波的三姐热潮。

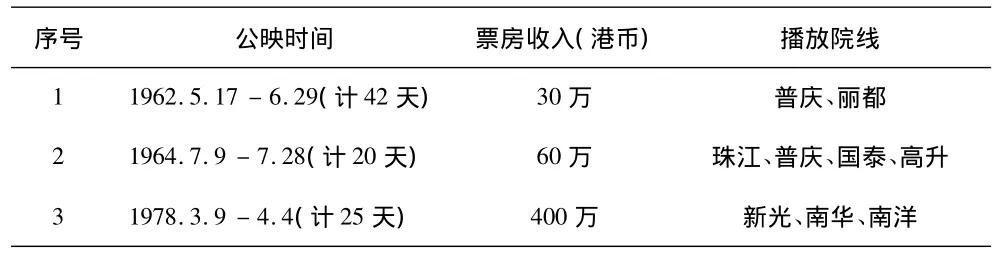

电影《刘三姐》在香港三次公映相关数据一览表⑦:

对于电影《刘三姐》在香港公映的盛况,当地媒体普遍认为这是香港电影界的一个奇迹。其表现在:公映三次,观众一次比一次多;票房收入一次比一次好。据统计,第一次公映时,香港有近20万人观看了该部电影,不少观众一看再看,有人已看过六次之多[2]。到第三次公映结束时,观看该部电影的观众达到了85万人次[3]。票房方面,第一次公映收入30万元左右,第二次收入60多万元,时隔14年后,电影第三次放映,票房竟然达到了400多万元。对此,有文章惊呼:“似乎从来没有一部影片,第三轮放映时,收入多出首映20多倍的。而且还是在票价院线放映,不然要收多100多万元呢”[4]。

影片映出的同时,《刘三姐》的唱片和录音带畅销全港,供不应求。据统计,1978年电影在香港第三次公映期间,艺声、百利等几家唱片公司共售出《刘三姐》唱片和录音带45000张(盒),比香港最流行的唱片销售量大两倍[5]127。

(二)电影《刘三姐》在东南亚的热播

自1962年开始,在香港南方影业公司的努力下,电影《刘三姐》经由香港走进了东南亚。

在新加坡,自20世纪40年代起,美国畅销片《乱世佳人》一直是当地最卖座的影片,但它的纪录却被中国的《刘三姐》打破了。1962年7月11日《刘三姐》首次在新加坡公映,公映9天之后,当地观众已经达到了108295人次[6]。公映结束时,电影在当地上映期长达7个月,观众50万人次,占当时新加坡人口的60%,盈利40万新币[7]。

在马来西亚,《刘三姐》被评为世界十佳影片之一。早在60年代,曾有过成百万人从马来西亚去新加坡看电影《刘三姐》的盛况,电影所到之处,到处是雷鸣般的掌声和欢呼声。1980年,刘三姐的扮演者黄婉秋随团前往新加坡演出,当地一位在60年代曾跟随奶奶去新加坡看电影《刘三姐》的马来西亚华侨仍能成段地唱出其中的山歌,令黄婉秋感觉难以置信[8]38。

1978年,《刘三姐》第三次在香港成功重映后,再次进驻新马地区。自5月19日开始,新加坡加龙、黄金、长江、璇宫等十家影院,吉隆坡金河、普天、总统三家影院,八打粦、怡保、槟城与诗巫等地先后上映《刘三姐》。最火爆的时候,新马地区总共17家影院同时上映,观众热情高涨,电影院里人满为患。当地媒体感叹:“借问三姐何处去,星马婆沙唱山歌”[9]。

为满足广大观众的热切需求,电影院把订票时间提前了三天,不少影院还增加了半夜12点的夜场和早上九点的早场。到6月8日,电影在当地公映进入第22天,新马地区各影院已经放映了634场,平均每天放映28.8场,而且是越映越旺[10]。在新加坡,由于当时适逢学校假期,当地不少老百姓全家出动到电影院里看《刘三姐》听山歌。电影院为了方便家庭前往观看,特别在电影广告中刊登了订票咨询电话,而且还刊出了到达电影院的各路公交车车次以及票价⑧。这样的举措在此之前是从来没有过的,电影受欢迎程度由此可见一斑。到6月28日,电影在新加坡创下了当地华语片最高卖座纪录,达到了73万元[11]。6月30日,由于马来西亚各华埠等着公映,新加坡各大影院大规模播放《刘三姐》告一段落,但应广大观众要求,电影转到了新华、光明、苏丹三个电影院继续放映半个多月⑨。

1982年2月,为了迎接曼谷建都200周年,《刘三姐》在泰国曼谷隆重上映。由于60年代该电影曾经在当地引起轰动,因此,此次再次公映,当地影迷争相观看。有人形象地说:“看《刘三姐》,听山歌,好象大热天喝泉水,清凉无比,耳目一新”[12]。当时争看《刘三姐》的,不仅有华侨华人,更有众多的泰国人。影片还在曼谷放映之时,泰国内地的影院就已频频推荐,连影片插曲的录音带也异常畅销。泰国报纸的文章称“《刘三姐》之声誉已威震全泰国”、“歌声响遍各个角落”。还有的观众感触颇深地说,《刘三姐》是东方文化艺术的典型,东方人看了《刘三姐》,感到骄傲、称心,并为中国正在保持和发扬这种文化传统而高兴[13]。

(三)歌舞剧《刘三姐》在香港与新加坡掀热潮

1980年秋,广西歌舞剧团创作的大型歌舞剧《刘三姐》,应新加坡国家剧场信托局的邀请,途经香港(在港作短期公演)到新加坡演出。由67人庞大阵容所组成剧团的到来轰动了港九与狮城,当地再次掀起了刘三姐热。

在香港,剧团的到来,激活了港人心中对刘三姐火一般的热情。当地媒体以现代的、快捷、高效并且是立体的形式对剧团的表演进行了集中报道。

1980年10月8日,刘三姐的扮演者黄婉秋与剧团其他6位成员作为先头部队,提前两天到香港。一出车站,好些人一眼就把黄婉秋认出来了。他们立即陷入记者群中。几小时后,电视就播出了采访情景。第二天的报刊,除了登消息及剧团演出预告外,照片、特写、报道……琳琅满目。当天,联艺娱乐公司在九龙敦煌酒楼为《刘三姐》的演出举行记者招待会,特邀黄婉秋等出席。同时,还安排了无线电视“欢乐今宵”节目播出对黄婉秋的访问。《文汇报》副刊开展了“猜《刘三姐》主角”的游戏,猜中的可以获赠戏票[14]。应观众的要求,剧团在香港北角新光戏院奉献了11场演出,让当地三姐迷过足了瘾。

1980年10月20日,剧团抵达新加坡。从剧团抵达当地的那一天开始,新加坡著名报纸《南洋商报》《星洲日报》等就坚持每天在报纸显眼的位置、图文并茂地报道该团的行踪,包括对刘三姐四位扮演者(黄婉秋、傅锦华、马若云、侯玉华)、阿牛哥三位扮演者(何有才、王阳桂、唐继)和导演的专访以及当地观众对该剧的评价⑩。

在全部的报道中,人们对于电影《刘三姐》已经成功公映之后推出的歌舞剧赞誉有加。认为与电影相比,歌舞剧能够更加真实地体现了演员们精湛的艺术水准,其强烈的现场感让观众们如痴如醉。25日《南洋商报》刊登的剧评认为:“急智美丽、牙尖嘴利的歌仙‘刘三姐’,山水甲天下的迷人‘桂林风光’,婉转悠美、娓娓动听的醉人山歌,叫现场的三千多观众给陶醉了,人人都为这精采绝仑的演出献以热烈的掌声以示赞赏”[15]。

在广西歌舞剧团到达新加坡之前,国内曾有好几个剧团到过当地演出,受到热烈的欢迎。当时最叫座的红线女(著名粤剧表演艺术家),在狮城有1000多个座位的剧院里,一台戏最多演三天,便得更换节目。而广西歌舞剧团演出的《刘三姐》,在拥有3400个座位的国家剧场,却连演9场,场场满座。有的台湾同胞坐飞机赶来看《刘三姐》,从邻国马来西亚驾车跨国到新加坡看戏的,更比比皆是[16]128。

10月24日,应广大观众的要求,由松青有限公司制作的歌舞剧《刘三姐》的录音带与录影带(录像带)在新加坡面世。录音带与录像带都采取了立体声技术灌制,录音带分为华语版和彩调版形式,而录像带只有彩调版的形式[17]。

(四)黄婉秋率领广西民族歌舞团重访新加坡

1986年8月20-24日,时任广西民族歌舞团副团长的黄婉秋率领歌舞团前往新加坡演出。广西民族歌舞团在给新加坡人民带来三姐歌声的同时,还向当地人民介绍了包括《赶圩归来阿哩哩》、《麒麟引凤》等在内的富有广西少数民族特色的歌舞[18]。表演场地选在当地富丽堂皇、专供大型演出的嘉龙剧场进行,原计划演出七场,后来,在观众的强烈要求下,加演了两场,结果还是有不少人想看而没有看到[19]170。

配合歌舞团演出,当地公映了电影《刘三姐》。广西区人民政府在新加坡乌节路文华大酒店举办了为期八天(自22-29日)的“‘86’中国广西商品展销会”。这是广西首次在新加坡举行大规模商品展出,广西区人民政府副主席王蓉贞担任了广西经济贸易代表团的团长,带去了包括轻、重、矿工业投资等在内、总投资额四亿三千多万元的34个项目,所展出的商品有5千多种,其中大部分是广西的特产。当地媒体表示“展览场宽敞,设计新颖,展品摆设非常突出,各界嘉宾赞赏不已,认为是最成功的展览之一”[11]。

《联合早报》专门推出了《中国广西商品展销会——86特辑》系列报道,大篇幅介绍广西壮族自治区概况、南宁、北海等地的投资优惠政策,美丽的桂林山水,广西的名优特色产品、矿产资源等。《联合晚报》也刊登了由林明洲撰写的系列报道,介绍广西丰富多彩的旅游、矿产、文化等资源。可以说,借助刘三姐的品牌效应,广西在新加坡好好地秀了一把。

广西经济贸易代表团和广西民族歌舞团、广西商品展销团的到来,让新加坡当地广西籍乡亲十分兴奋。新加坡三和会馆?专门设宴欢迎广西三团。马来西亚广西总会也派了三位代表从吉隆坡赶来参与这一盛宴。新加坡三和会馆会长成立超在致辞中说:“这次广西贸易代表团展销会、民族歌舞团的展出与演出都非常成功,得到新加坡各界人士的赞扬,对于促进新中两国的商业贸易和文化交流,增进两国人民的了解与友谊,起了积极作用。同时也使三和会馆沾光不少”[20]。

二、刘三姐文化品牌在香港与东南亚地区获得成功的原因分析

(一)充分发挥了香港的窗口、跳板作用

冷战时期,在西方各国普遍敌视与封锁中国的背景下,香港成为了中国走向世界,世界了解中国的窗口与桥梁。对于海外华侨华人(尤其是东南亚华侨华人人)而言,20世纪70年代末,“东南亚‘华侨’都是把香港作为寄存资金的场所、往中国汇款的通道、设置‘华侨’互通情报的总基地、取得中国商品和外国商品的基地以及资本的场所”[21]。可见,在当时东南亚各国政局动荡、东南亚各国与周边国家相互割裂、封闭的形势下,香港成为了东南亚华侨资金的避风港,是广大华侨内部之间互通有无、沟通交流的平台,也是东南亚华侨与中国内地、东南亚华侨与世界其他地区之间交往的桥梁。

综观20世纪80年代之前,电影《刘三姐》在东南亚地区公映的历史,香港扮演了不可或缺的窗口与跳板作用。

首先,香港的南方影业公司不仅把电影从大陆引进了香港,而且将其成功地引进了东南亚地区。从1962、1964到1978年,电影《刘三姐》都是在香港取得成功之后,紧接着挟余威进军东南亚,完成了在东南亚市场上漂亮的三级跳。没有南方影业公司的努力,东南亚地区观众不会那么快速而大范围地认识刘三姐,感受刘三姐。

其次,《刘三姐》在香港公映的成绩成为其在东南亚电影市场的睛雨表。在电影《刘三姐》公映东南亚期间,当地宣传的一个热点就是电影在香港大受欢迎。例如:1978年电影在马来西亚上映时,当地的宣传广规就这样写道:风靡全港九,卖座已破四百万,誉满东南亚,万千影迷翘首望[22]。1982 年,电影在泰国公映时,当地的宣传广告赫然写着“唱遍星港数大埠,穿山越水到暹罗”。可见,《刘三姐》在香港电影市场的成绩已经成为其冲击东南亚电影市场的敲门砖。

最后,东南亚当地有关电影《刘三姐》的宣传显然受到了香港媒体的影响。20世纪60年代,受冷战敌视与对峙氛围影响,《刘三姐》在当地公映过程中,尽管倍受观众青睐,但当地华文报纸除了刊登极少数的影讯之外,几乎没有登载相关的影评。到第三次公映时,由于中国与马来西亚、菲律宾与泰国等先后正式建交,当地华文报纸报道《刘三姐》的情形大有改观。在此过程中,香港作为东南亚各大华文报纸最重要的信息来源的地位表现得淋漓尽致。

在电影公映期间,南方影业公司不仅提供了片源,而且还直接向当地华文报纸提供相关的影评,东南亚各地的影评与香港媒体保持高度一致。例如:1978年5月,《刘三姐》再次在马来西亚上映前,《南洋商报》就刊登了由香港人洪楚奕撰写的专稿《美丽、传奇刘三姐》以及香港南方影业电影公司提供的稿件《谈刘三姐,想黄婉秋》、《好歌好戏好景》等文章。方南撰写的相关影评不断刊在香港、新马地区以及泰国等地的华文报刊上。1982年2月22日,泰国《星暹日报》刊登的文章《歌声飘荡山水间》,完全照搬了香港《大公报》1978年3月12日刊登的影评。

可以说,东南亚地区是香港电影市场的延续与放大,而观众之主体正是当地成千上万的华侨华人。

(二)依托了中华文化在海外传播的主力军——华侨华人

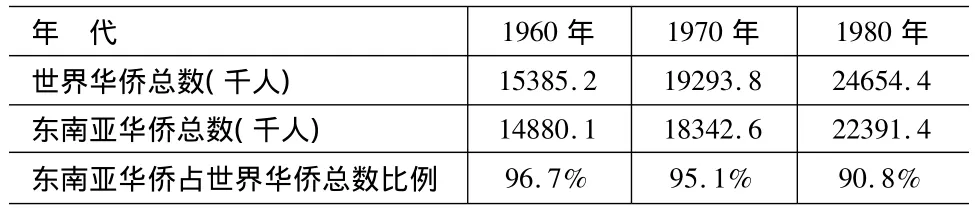

从上文不难看出,东南亚华侨华人对刘三姐的喜爱,是电影《刘三姐》在东南亚地区经久不衰的根本原因,也是后来1980年歌舞剧《刘三姐》、1986年黄婉秋领衔的歌舞团在新加坡大受欢迎的主要原因。20世纪80年代之前,东南亚地区是海外华侨华人最大的聚居区,其人数占到了世界华侨华人总人数的90%以上。

1960-1980年东南亚华侨人数及其占世界华侨总数比例表

第二次世界大战结束之后,东南亚各国纷纷独立,受西方殖民政权“分而治之”统治政策贻害以及当地狭隘民族主义思想的影响,大部分新兴国家都对华侨华人采取了排斥、打击的政策。1955年万隆会议我国政府宣布不承认双重国籍之后,成千上万的东南亚华侨为了长远发展逐渐加入了当地的国籍。但文化上受到排斥、政治上受到歧视、经济上受到打击的情况还是屡见不鲜。另外,由于新中国与东南亚各国建交时间比较晚⑯。新中国难以保护华侨华人在当地的合法权益。受此影响,广大华侨在当地的生存发展如履薄冰,他们忍受着被歧视、排挤、打击的痛苦,却无处申诉。因此,当地华侨一直就有把刘三姐作为反抗压迫武器的习惯。

例如:1964年,在印度尼西亚的雅加达,由当地华侨社团组织南安公会、新艺社经过八个多月的排练,动员四百多位工作人员,成功地将歌舞剧《刘三姐》搬上舞台并在当地进行巡回演出。全剧由投亲、霸山、拒婚、对歌、禁歌五个部分组成,表现形式采取了壮族人民唱山歌的形式,体现了以刘三姐为代表的劳动人民以山歌为武器,与莫进财为代表的财主进行斗争的不屈精神。该剧以其浓郁的民族特色、鲜明的人物个性受到了广大华侨的欢迎。当地著名侨领周颖南在观看该剧后,表示“全剧自始至终像一根红线般地充满着乐观的战斗精神”⑰。

20世纪60-70年代,电影《刘三姐》在香港、东南亚等地公映,在更广的范围,更深的程度满足了广大华侨华人申诉自己不平,发泄自己不满,表达自己抗争的需求。

电影在香港、东南亚公映时,当地媒体刊登的影评不同程度地突出了刘三姐这个人物的斗争性。例如:电影第一次在香港公映时,当地《大公报》在介绍这部电影时,就强调:电影《刘三姐》的最大特色,是通过山歌和彩调去歌颂纯洁的爱情、赞美劳动、鼓舞斗争、揭露封建地主的残暴、贪婪狡诈和愚蠢[23]。电影在新马地区公映时,当地的影讯中直接写道:“刘三姐代表了不屈不挠的劳动人民之意志,她唱的每一首山歌,有真情有实意!有愤怒有控诉!有泼辣有辩驳!有正义有勇敢!有讽刺更有趣味”[24]!当电影进入斗歌那场戏时,“观众被兴奋的精神所吸引,大家不约而同背部离开靠椅,好象都要去参加斗歌,去替刘三姐打气,做啦啦队”[25]。在泰国,当观众看到三姐通过她特有的聪明与智慧,妙语连篇的歌词把地主奚落到无地自容的境地,看到她机灵地施展了她那独特的才能,以辛辣、犀利的山歌,讽刺嘲弄了三个酸秀才、书呆子,烘托出劳动人民的智慧和学识时,在场的观众无不开怀大笑,鼓掌叫好[26]。对此,当地影评认为:“看这部电影,不只是听歌,影片的故事也意味深长。……(刘三姐)她唱的是人民的心声与人民的斗志”[27]。可见,正是刘三姐敢于斗争的大无畏精神与无穷的智慧,让长期生活在被压制、排斥氛围中的广大华侨在欣赏电影过程中如遇知己,如饮甘泉。

值得特别提出的是,20世纪60至70年代,受冷战意识形态斗争以及中国国内文革运动的影响,中国与东南亚各国交往渠道不畅,广大华侨华人有家不能回,他们对故乡的思念与日俱增。电影《刘三姐》在东南亚的公映,不仅唱出了广大华侨渴望自由平等的心声,而且动听优美的山歌、如诗如画的桂林山水也极大地慰藉了华侨的思乡之情。

电影一开始,美丽的桂林山水扑面而来,与此同时,刘三姐动人的歌声“哎,山顶有花山脚香,桥底有水桥面凉,心中有了不平事,山歌如火出胸膛”。由远及近地响起,让观众未见其人,先闻其声,熟悉的山歌旋律拨动了华侨内心思乡的情丝。当刘三姐踩着藤蔓,在山水间顺江而来的时候。这个画面不仅让电影院里所有的观众叹为观止,而且让多年飘泊在异乡的老华侨热泪盈眶。他们一次又一次地走进电影院,一次又一次地在三姐的歌声中,在甲天下的桂林山水里,倾听乡音,感受乡情,缓解乡愁。1978年6月,电影在新马地区公映进入第33天时,当地的影讯中特别介绍了当地老公公、老婆婆的评语:“看了刘三姐,我们也会变年轻了!回想少年时,在家乡也会唱山歌,真想参加和秀才斗歌!”[28]泰国的华人观众在撰写影评时也特别强调:自己从小生活在流行着客家山歌的粤东兴梅地区,当地广泛流行着刘三姐的故事,从小就听过三姐的山歌。因此,对于电影《刘三姐》格外“擒青”[29]。

1984年,新加坡媒体在总结60-70年代包括《刘三姐》在内的中国大陆电影在当地大受欢迎的原因时,特别强调:1965年新加坡建立前后,当时在本土认同基础上的国民意识显然只是处于初度觉醒的阶段,占主流的是基于对祖籍国――中国的民族认同、家乡认同。在这种情形下,当地华侨自然就对任何来自故土的事物都引起激情反应⑱。可见,《刘三姐》很大程度上正是因为满足了广大华侨对家乡、祖国的认同而大受欢迎。

三、刘三姐文化品牌海外传播的启示及其国际化策略

(一)关注刘三姐海外形象,充实刘三姐文化品牌的内涵

著名现代新儒学代表人物之一、北京大学杜维明教授自20世纪80年代开始在世界范围内不断呼吁建立“文化中国”,强调“文化中国包括所有与中国文化关系密切的人。可以分为三个意义世界,第一个意义世界以汉人为主,也包括各种其他民族,主要指中国大陆、中国台湾、中国香港、中国澳门、新加坡;第二个意义世界是指散布世界各地的华人;第三个意义世界就是和中国既无血缘又无婚姻关系但是和中国有接触、愿意了解认识中国文化的外籍人士”[30]24。中国文化能否冲破狭隘的本土意识,成功地走向世界,与这三个意义世界之间相互作用的方式及其效果密不可分。

刘三姐文化是千百年来,在广西、广东等地广为流传的民间文化,在其走向世界的过程中,它凭借自己独特的魅力被移居海外的华侨华人以及世界各国人民所喜爱。亦言之,文化中国的第二意义世界与第三意义世界也在不断地传承并创造着刘三姐文化。上文提到:电影《刘三姐》喊出了东南亚华侨反抗当地政府歧视或不平等待遇的呼声,慰藉了海外华侨对故乡的思念,这些都是刘三姐文化不同于国内新的内涵。另外,20世纪60年代初印尼华人自编自演歌舞剧《刘三姐》在当地华人社会中巡回演出,盛极一时。近年来,广西侨务部门出访马来西亚与泰国等地华侨社会时,当地华侨热情高涨地上演他们自己编导的歌舞剧《刘三姐》,其态度之认真、观众热情之高让出访的侨务干部感叹不已。上述由华侨华人演绎的刘三姐也不断地为三姐文化品牌注入了新的生命。

从第三意义世界来看,世界各国人民也根据自己的需要来理解与丰富着刘三姐文化。例如:1962年2月,歌舞剧《刘三姐》曾经由日本艺术团体改编在该国公演。到1963年3月,该剧在东京、大阪、京都等地共演了55场,观众达14万人次。剧团还表示将于1963年在全日本巡回演出130场[31]。在其他国家与地区,当地人民在观看电影《刘三姐》或刘三姐文化品牌其他形式作品时,也分别从不同的立场与角度给予了评价。

必须看到,海外华侨华人与其他国家人民在传承与发展刘三姐文化品牌的过程中,因为生存发展环境的差异而赋予了该文化品牌不少崭新的内容(包括全新的、本土的、时代性的内容与特点),这些新内容与新特点不仅丰富了刘三姐文化的内涵,而且是刘三姐文化品牌能够走出国门,在激烈的世界文化竞争中站稳脚踏的核心竞争力所在,也是刘三姐文化的海外新生命所在,这些新内容与新特点更是我们今天传承、推广与创新该文化品牌的关注点与着力点所在。

因此,我们要进一步推广刘三姐文化品牌,就必须进一步厘清电影《刘三姐》在世界50多个国家公映的历史,系统梳理第二意义世界与第三意义世界对其的认可、评价,全面把握上述世界当中的刘三姐文化的特质与内涵。努力在第一、第二、第三意义世界当中探寻刘三姐文化品牌创新发展的最佳结合点,也只有做到了国内与国外形象的完美结合,民族文化品牌刘三姐才真正具有冲击世界品牌的底气与竞争力。

(二)树立开放意识,聚合优质资源,打造文化品牌精品

文化品牌的国际化过程,是一个长期而艰难的推进过程,需要投入大量的人力、物力与财力。在当前我国社会主义体制下,依托政府注入强大的资金、整合优质的资源、聚合各方力量,才有望为文化品牌的包装、宣传与销售等环节打下坚实的基础。

总结电影《刘三姐》在海外公映的成功经验,从组织力量方面我们可以看出这是一个开放式、汇聚各种优质资源、打造精品的合作过程。电影创作组不仅吸收、改进了在广西全区、全国已经深入人心的刘三姐艺术的题材,而且结合电影的独特性,邀请了国家一流的导演苏里、一流的作曲家雷振邦、词作家乔羽加盟,组建了一流的摄影队伍等。事实也证明,正是依靠优美动听的音乐、富含劳动人民智慧的山歌、如诗如画的实景画面,电影一举获得了1963年第2届大众电影百花奖的最佳音乐奖与最佳摄影奖。也正是依靠这样的特点,刘三姐文化品牌才能固化在甲天下的桂林山水当中,壮族山歌才能如汩汩清泉流进了海外听众的心田。如果没有这些高水平专家队伍的参与,刘三姐这个民族特色的文化品牌难以成功地走出国门、走向世界。对比1980年歌舞剧《刘三姐》与1986年广西民族歌舞团在新加坡的表演,前者的影响远远超过了后者。其中比较重要的原因是前者是在全广西范围内聚合了各种资源(如四个刘三姐、三个阿牛哥同时出现),在艺术形式上推陈出新,赋予了刘三姐文化新的生命力,从而使《刘三姐》广受海外观众欢迎。

因此,刘三姐文化品牌在进一步走向世界的过程中,绝对不能故步自封,应该放眼全国甚至全世界,在立足于焕发刘三姐文化品牌新的艺术生命的前提下,聚合国内外各种优质资源,为我所用。具体而言,必须明确刘三姐是世界人民的共同财富,她诞生于宜州,但绝不等于是宜州人的私有财产。刘三姐文化传说流行于两广地区,但传承、分享、创新该精神财富的专利绝不仅限于上述地区人民。总而言之,刘三姐文化品牌是民族的,同时也是世界的,只有用发展的眼光,开放的意识,将其世界性的特质进一步厘清,将其与国内相关内容有机结合,才能使该文化品牌在走向世界的道路上,移步换景,时演时新。

(三)重视香港的窗口与跳板作用,提高刘三姐文化品牌海外推广的实效性

从上文不难看到,在刘三姐文化品牌走向海外的过程中,香港扮演了不可替代的桥头堡、跳板角色。正是依托由香港电影公司、媒体、观众以及与之密切联系的东南亚华侨、华文报纸、华人社团等力量所组成的交往网络,刘三姐文化才能打破冷战时期对峙、封闭的铁幕,走出壮族人民世代居住的大山,走出国门,走进香港、东南亚乃至海外其他地区人民的心田。离开这一交往网络,包括刘三姐在内的民族文化品牌要想迅速地走上世界舞台并站稳脚踏,是很难想象的。

近年来,随着1997年香港回归、2003年中国 -东盟自由贸易区建设正式启动,2008年广西北部湾经济区上升为国家战略等一系列重大形势的变化,有关广西作为连接中国与东盟国家的区位优势的炒作达到了极致。在不少人眼中,经由广西进入越南,进而到达东南亚其他地区成为最便捷、最有效的交往通道。

事实上,冷战以来,广西长期扮演中国对外战争前沿阵地的角色,其与越南以及东盟各国直接交往的平台缺失、渠道阻塞。其对外交往更多地借助香港与东南亚华侨社会作为跳板。亦言之,在当前区域合作背景下,广西地理区位上的优势更多地只能是对外交往合作的“势能”,而不是“动能”。相比之下,97回归后的香港,不但没有削弱其国际中转站的地位,反而因为1998年东南亚金融危机得到了进一步加强,香港凭其发达的金融机构、媒体、信息中心等资源,仍与东南亚及其他地区海外华侨华人保持着密切交往。亦言之,香港在中国(包括广西)对外交往当中的窗口、桥梁作用短期内是无法取代的。

因此,在当前区域合作快速发展的背景下,广西人不能盲目地为所谓的区位优势所迷惑,在向海外推广文化品牌的时候,必须客观地看待在长期的历史发展过程中,途经香港的路线在我区对外交往中的优势地位,从而提高对外文化交流的实效性。

(四)以侨为桥,拓宽刘三姐文化品牌海外发展新空间

在刘三姐走向世界的道路上,海外华侨华人(尤其是东南亚地区华侨华人)一直发挥着重要的桥梁纽带作用,他们以华文报纸、华人社团等为依托,不断地向世界人民介绍刘三姐文化,并从自身发展需求出发,不断创新着刘三姐文化的内涵。然而,时过境迁,随着时代发展主题的变化,也随着黄婉秋年龄的增长以及刘三姐海外影迷的不断老去,创新刘三姐新形象,进而培育刘三姐文化观众群已经成为当务之急。

在回答上述问题的过程中,整合文化中国第一、第二意义世界甚至第三意义世界相关力量,促进文化中国海内外、官方与民间力量之间的相互配合甚为关键。

具体到刘三姐文化品牌海外推广策略上,针对年青一代的东南亚居民,我们需要结合当前中国—东盟自由贸易区建成,中国在东南亚地区软实力不断增加,汉语热、华文教育热不断升温的大好形势,借助南宁国际民歌节、中国 -东盟博览会这样的国际化知名平台,开展规模宏大的刘三姐歌曲、形象大赛。大赛既可以借助南宁国际民歌节进行专场表演,也可以借助《印象·刘三姐》的天然舞台在桂林阳朔进行,也可以依托广西宜州、柳州等地一年一度的唱山歌大赛活动进行,甚至可以考虑在香港或东南亚某地举办。在海外选手的筛选方面,既可以采取官方推荐的方式,也可以依托遍布世界各地的孔子学院以及华侨华人社团,通过民间推选的形式来产生。另外,每一年大规模举办的海外青少年中华文化之旅,华裔学生大陆寻根之旅,汉语歌曲大赛等都可以设立有关刘三姐的专题内容。相应地,配合着比赛的进行,以孔子学院与各华文学校为对象,挖掘刘三姐文化在海外传播的历史,结合当地人民对刘三姐的理解,编写地方特色教材,开设相关的选修课程,让刘三姐走进华文学校,走进孔子学院,走进当地年轻人的生活。

结 语

综上所述,刘三姐之所以能够成为广西三大文化名片之一,历代以来广西各族人民共同的保护、开发、利用、传承与发扬固然重要,但在其不断演变、发展过程中,广西外界(尤其是国际社会)的认可、接纳与高度评价是奠定其地位不可或缺的重要环节。国际社会在认识、接纳与欣赏刘三姐文化的过程中,也从各自立场出发,赋予了该文化新的内涵,创造了刘三姐在海外新的生命,所以民族文化品牌的国际化过程,是我们反观其民族特色、核心竞争力与生命力不可或缺的窗口。

在当前中国—东盟自由贸易区已经建成,中国与东南亚各国区域合作逐渐从政治互信、经贸发展向文化认同过渡的时代背景下,借助刘三姐这样曾经在中国、香港、东南亚社会产生过巨大反响的文化品牌,挖掘上述地区人民之间广泛的文化认同,可以为区域合作营造更加和谐、统一的文化氛围。另外,文化中国三个意义的世界在帮助中国传统文化走出国门、走向世界的过程中,各司其职,但却又相互作用、相辅相成。通过思考刘三姐文化品牌国际化过程,我们可以在文化中国第一、第二、第三意义世界的互动中,总结出中国传统文化当中少数民族文化国际化的规律,进而让更多的少数民族文化凝炼出更具竞争力与生命力的内涵与外延,在走向世界的过程中,更加地民族,更加地充满活力与竞争力。

(教育部全国高校大学外语教学指导委员会委员、广西师范大学外国语学院柏敬泽教授为本文翻译了英文摘要,并对文章进行了指导。特此致谢!)

注释:

①据统计,在中国,自有电影以来至1998年,还没有一部电影超过《刘三姐》的票房记录。参见青云:《走下荧屏的“刘三姐”》《中国人才》1998年第3期,第38页。

②《香港 <大公报 >报道:我国影片 <刘三姐 >在香港受到欢迎》《参考消息》1962年6月7日第4版。王荣久:《<刘三姐 >在泰国》《人民日报》1982年4月21日第7版。

③罗岗生主编:《刘三姐研究资料集》,广西人民出版社2007年9月版。两篇资料分别是郭敦:《<刘三姐 >再次轰动香港》载《人民电影》1978年第10、11期合订本。(新加坡)于思:《可爱的 <刘三姐 >来了》载《国外文艺资料》1978年。

④黄婉秋著:《我与刘三姐》,南宁,广西人民出版社1988年版。《新加坡人民热爱 <刘三姐 >》《广西日报》1980年11月8日第3版。《广西歌舞剧 <刘三姐 >演出团赴香港、新加坡演出》《广西日报》1980年10月9日第1版。《梅花香自苦寒来 -访刘三姐扮演者黄婉秋》《广西日报》1980年10月20日第2版。

⑤目前张坚以香港《大公报》所刊登的有关《刘三姐》近40篇专题报道及各种影讯为资料基础,梳理了20世纪80年代之前电影《刘三姐》在香港三次公映(1962、1964、1978年)的盛况及其影响。见张坚:《论20世纪80年代前电影 <刘三姐 >在香港公映的历史及其影响》《贺州学院学报》2012年第1期。

⑥潘琦主编:《“刘三姐”文化品牌研究》,南宁,广西人民出版社2002年4月版,谭为宜主编:《全国刘三姐文化研讨会论文集》,南宁,广西人民出版社2009年8月版,堪称当前国内研究刘三姐文化成果的集大成者。上述论文集中刊登了潘琦《关于建设刘三姐文化品牌的几个问题》、唐正柱《关于“刘三姐”与民族文化品牌研究的若干问题》、陈丽琴:《刘三姐文化的传播学透视》、杨宏源:《公共关系学视角下的刘三姐文化品牌探析》等文章。上述文章基本上都没有深入系统地挖掘刘三姐文化在海外传播的历史。

⑦资料出处:香港《大公报》相关报道以及吴月玲:《我们将新中国电影推进香港市场——访南方影业公司前总经理、名誉董事长的许敦乐先生》载《中国艺术报》2006年2月10日。

⑧《南洋商报》1978年5月11日、14日等。

⑨自5月19日电影开始在新加坡公映,到7月16日告别当地观众。《刘三姐》在新加坡公映时间长达57天。青云:《走下荧屏的“刘三姐”》《中国人才》1998年第3期第38页所提到的有关《刘三姐》在新加坡公映的部分信息显然有误。一是公映的时间是1978年,而不是1979年。二是公映的时间不是46天,而是57天。上述统计没有把电影在当地的新华、光明、苏丹三个电影院继续放映的半个多月统计进去。

⑩《南洋商报》刊登的主要篇目有:10月23日,《资格最老的小牛--唐继》《王阳桂谈“小牛”角色》。24日,《脍炙人口的<刘三姐 >》。25日,《刘三姐来了》《<刘三姐 >演出精采山歌令观众陶醉》《融合了各种舞台艺术的精华 <刘三姐 >是新型歌舞剧--专访歌舞剧《刘三姐》总导演郑天健》,特约专稿《久别重逢的刘三姐》。29日,《从戏迷到伴侣—访黄婉秋的丈夫何有才》。《星洲日报》刊登的主要篇目有:《刘三姐歌舞剧团昨日起在国家剧场演出》《“刘三姐”黄婉秋跌下漓江“阿牛哥”刘世龙芦笛岩历险》《星洲日报》1980年10月23日,第10版。罗拉《访影片 <刘三姐 >幕后主唱者傅锦华》戈戈《舞台掠影歌舞剧 <刘三姐 >精采片断》《星洲日报》1980年10月24日第19版。《<刘三姐 >歌舞剧演出精彩受赞扬》《星洲日报》1980年10月24日第34版。罗拉《最年青的“刘三姐”侯玉华》《林瑞仙演活了仗势欺人的莫海仁》《星洲日报》1980年10月25日第20版。小马:《访影片 <刘三姐 >幕后主唱者傅锦华》《星洲日报》1980年10月25日第6版。奇俊:《略谈 <刘三姐 >编导手法》《星洲日报》1980年10月29日第12版。名枫:《<刘三姐 >的形象感染》《星洲日报》1980年10月30日第10版。《电影 <刘三姐 >主唱者有两人》。春草:《访歌舞剧 <刘三姐 >演出团乐队指挥刘士昭》《星洲日报》1980年11月1日第6版。

⑪《广西商品展销会开幕展出各样商品备受商家赞赏》《广西经济贸易代表团共带来34个投资项目》《联合晚报》1986年8月22日。

⑫三和会馆是由广西及广东高州与廉州属的乡亲联合组织的社团。

⑬《南洋商报》1978年5月7日,第27版以及1978年5月27日。

⑭DudleyL.Poston,Jr.TheGlobalDistributionoftheOverseasChineseAround1990.PopulationandDevelopmentReview,Vol.20,No.3(Sep.,1994),P.641.这里统计的世界华侨总数包括了香港、澳门的居民在内。另外,在上述统计中,华侨的身份的界定比较宽泛,涵盖了华侨(定居海外的中国公民)、华人(具有中国血统的外国人)、华裔(泛指华侨在海外的后裔)。

⑮温广益主编:《“二战”后东南亚华侨华人史》广州,中山大学出版社2000年9月版。冯子平著:《泰国华侨华人史话》香港,银河出版社2005年11月版。黄昆章著:《印尼华侨华人史》,广州,广东高等教育出版社2005年版。

⑯中国与印度尼西亚建交之后,自1967年10月至1990年7月又中断了外交关系。马来西亚、菲律宾与泰国迟至1974、1975年6月9日、1975年7月1日才开始与中国建交。

⑰《江水滚滚流不尽,千年万代不断歌——雅城南安公会、新艺社联合演出歌舞剧《刘三姐》观后漫记》《周颖南文库·周颖南小说诗歌报告集》张军编:《周颖南文库》卷四,北京师范大学出版社,2006年6月版,第196页。

⑱《一股清新的细浪——谈中国影片和本地市场》(新加坡)《联合晚报》1984年10月月6日,另见《中国影片和新加坡市场》《参考消息》1984年10月27日第4版。

[1]大公报[N].1964-07-21.

[2]妙哉刘三姐观众逾十万—普庆、丽都已映入第三周[N].大公报,1962-05-31.

[3]吴月玲.我们将新中国电影推进香港市场—访香港前南方影业公司总经理许敦乐[N].中国艺术报,2006-02-10.

[4]李乙.《刘三姐》的奇迹[N].大公报,1978 -05 -11.

[5]郭敦:《刘三姐》再次轰动香港[J].人民电影,1978(10、11).

[6]南洋商报[N].1962-07-20(8).

[7]吴月玲.我们将新中国电影推进香港市场—访香港前南方影业公司总经理许敦乐[N].中国艺术报,2006-02-10.

[8]青云.走下荧屏的“刘三姐”[J].中国人才,1998(3).

[9]南洋商报[N].1978 -05 -27.

[10]南洋商报[N].1978-06-08(28).

[11]南洋商报[N].1978-06-28(18).

[12](泰国)人美歌甜景丽《刘三姐》[N].新中原报,1982-02-27.

[13]王荣久.《刘三姐》在泰国[N].人民日报,1982 -04 -21.

[14]吉冈.刘三姐山歌飘海外[J].桂林文化,1981(3).

[15]《刘三姐》演出精采山歌令观众陶醉[N].南洋商报,1980-10-25.

[16]黄婉秋.我与刘三姐[M].南宁:广西人民出版社,1988.

[17]歌舞剧《刘三姐》录影带、录音带经已出版面世了[N].星洲日报,1980-10-24(26).

[18]广西民族歌舞团今晚开始演出[N].联合早报,1986-08-20(23).

[19]《广西通志·文化志》第二编辑室编辑.广西文化志资料汇编(第二辑)[M].

[20]三和会馆设宴欢迎广西三团[N].联合晚报,1986-08-27(9).

[21]日本海外贸易振兴会香港贸易中心.香港对东南亚华侨经济的作用[J].南洋资料译丛,1978(4)(原文载日本《海外市场》,1977年10月号).

[22]南洋商报[N].1978-04-7(14).

[23]姚沫.歌颂爱情、赞美劳动——民间歌手《刘三姐》[N].大公报,1962-05-16.

[24]南洋商报[N].1978-06-14(28).

[25]南洋商报[N].1978-06-11(8).

[26](泰国)莉青.不是仙家不是神[N].新中原报,1982-02-26.

[27](泰国)刘千山.看《刘三姐》一举三得[N].新中原报,1982-02-22.

[28]南洋商报[N].1978-06-19(27).

[29](泰国)程进文.情景人歌样样美[N].星暹日报,1982-02-23.

[30](美)杜维明.体知儒学――儒学当代价值的九次对话[M].杭州:浙江大学出版社,2012.

[31]朱光.中日戏剧家更亲密地团结起来[N].人民日报,1963-03-13(03).