基于胜任力的公务员绩效考评指标体系构建——以湖北省为例

2013-09-23梅继霞

● 梅继霞

■责编 / 韩树杰 Tel: 010-68345891 E-mail: hrdhsj@126.com

一、公务员胜任力与绩效考评

McClelland(1973)首次提出了“胜任力(competency,也称能力)”的概念,将其定义为“个人所具有的对工作绩效有显著贡献的一系列特质”。20世纪90年代起,胜任特征的应用从企业推广到公共部门,英国、美国、澳大利亚、法国、荷兰、日本等国都各自制定了适合自己国情和特点的公务员胜任力标准。我国国家人事部于2003年颁布了《国家公务员通用能力标准》,上海市、深圳市和湖北省也相继提出了各自的能力标准框架和要素体系。赵耀(2005)、叶龙(2008)、张广科(2010)等通过理论和实证研究提出了国家机关及不同省市的公务员能力模型。能力模型不仅是各种能力的列表,也是表达、评估和测量能力的工具。胜任力评价的最终目标是为了提高组织绩效,Spencer(1993)认为胜任力的评价能够从多个角度影响组织绩效,如有助于提高员工招募、选拔和继任的有效性,有助于提高绩效评估的有效性以及员工对薪酬的满意程度。

胜任力对公务员绩效具有良好的预测作用。能力-绩效理论显示能力与绩效之间存在紧密的联系,胜任力是绩效的基础和绩效实现的必要条件。具有较高能力的人比较容易被预期产生较高的绩效,因此期望产生高绩效的人们总是在努力提高自身的能力水平。McClelland将胜任力分为基准性胜任力与鉴别性胜任力,并指出后者可以区分业绩卓越者与业绩平庸者,揭示了胜任力对绩效的预测作用。国内外学者围绕胜任力与绩效的整体预测关系以及不同胜任力指标对绩效各维度的预测关系进行了广泛的理论与实证研究。李明斐(2004)、李静(2007)的研究表明公务员胜任力与工作绩效存在显著正相关关系,决定不同岗位公务员工作绩效的胜任力结构是不同的,而且不同的胜任力要素对绩效的影响也不一样,胜任力模型对公务员绩效具有预测作用。

以胜任力为逻辑起点构建公务员绩效考评体系,将公务员绩效目标与能力发展目标相契合,会促使对公务员短期绩效的关注转向能力导向,即公务员当前以及未来绩效的提升。这样,通过胜任力模型就能够对公务员未来的绩效进行合理且有效的预期,并对晋升调配、培训开发等人力资源管理实践提供有益的指导。因此,基于胜任力的公务员绩效考评体系能够提高公务员绩效考评的有效性,也是公务员能力提升的长效动力机制。公务员胜任力模型导入绩效考评体系一方面能够为优秀绩效提供标准,使绩效考评更具有针对性,提高考评的效果,另一方面能够为培训开发及公务员能力的提升和发挥确立衡量准则,通过绩效考评对公务员能力的评定、反馈作用,就能形成公务员能力提升和发挥的动力机制,以激励各级公务员在不断创造更高工作绩效的同时不断提升自身能力。

二、基于胜任力的公务员绩效考评指标体系构建模式

如何构建量化、可操作的指标体系是基于胜任力构建公务员绩效考评体系面临的首要难题。基于胜任力的公务员绩效考评指标体系构建可以看作是一条链状的输入——输出系统流程,从公务员绩效考评指标的输入、公务员胜任力模型导入、指标筛选、指标量化、标准化,经过检验形成指标输出,从而建立起完整的绩效考评指标体系,如图1所示。

图1 基于胜任力的公务员绩效考评指标体系构建模式

首先,作为初始阶段的公务员绩效考评指标输入需考虑组织目标、部门职能与岗位职责三个因素。各级绩效指标在原理上是从组织目标的角度自上而下分解形成的,公务员绩效考评指标也需要围绕政府部门的目标分解来设计,以体现绩效指标的目的性和明确的导向性,把组织目标与个人绩效目标有机结合起来;不同政府部门绩效考评应根据职能、职责的不同来确定具体不同的绩效目标、考评指标和绩效标准;公务员绩效考评内容又必须与工作岗位直接相关,需要通过工作分析明确每一职位的职责、任务、资格条件和绩效标准,并在这一框架下选取和补充具体岗位的考评指标。指标输入阶段可以采用工作分析法、访谈法、问卷调查法、个案研究、经验总结、头脑风暴等方法拟定考评要素。其中最值得借鉴的经验是文献研究、行为事件访谈法与问卷调查法的结合,有利于指标获取的全面性和科学性。

其次,将已有的公务员胜任力模型导入公务员绩效考评指标体系是很关键的步骤,可以通过逻辑分析、专家咨询实现公务员胜任力模型与绩效考评指标的对接,把内涵相同、内容交叉重复较大的指标合并。

再次,通过问卷调查向相关对象征询意见,分析指标的重要程度,对指标进行科学筛选,得到核心考评指标。一般而言,指标筛选通过隶属度分析、相关性分析、鉴别力分析、信度和效度测量选取关键、有效的指标。

第四,关键指标提取后,要根据其重要性的差别,确定各项指标的权重,可以采用主观判断的方法,也有主观和客观相结合的定量方法,如层次分析方法。

第五,确定的指标需要经过一个标准化的过程,如选择考评标志,基于部门、岗位的不同实际进行具体化、差异化设计,并设置考评指标评价标准,从而建立起初始的考评指标体系。初始指标体系还需要通过一定的方法进行检验以保证指标的质量,例如可以采取结构化访谈或试用的方法来验证指标体系所包含的指标要素能否反映考评对象真实的绩效水平。若考评指标通过检验,则可形成正式考评指标输出,若初始考评指标无法区分优秀公务员与普通公务员的绩效水平,则重新进行考评指标选取,重复考评指标体系构建流程。

三、湖北省基于胜任力的公务员绩效考评指标体系构建

(一)公务员绩效考评指标的输入

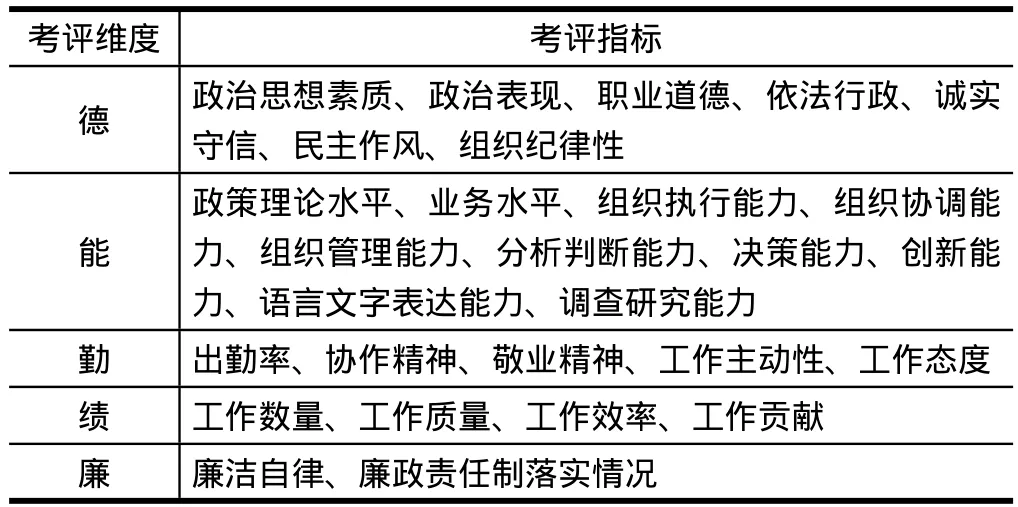

现有的公务员绩效考评指标都是按照《公务员法》规定的德能勤绩廉五个维度建立的,各地在二级指标上互有差异。本文首先通过文献分析和访谈法结合省直行政机关工作的特点提取得到五个维度绩效指标的汇总。然后经过主题专家会议法将涵义相近或独立性不强的指标项进行合并及整理,初步构建了公务员绩效考评指标体系,如表1所示。

(二)公务员胜任力模型导入绩效考评指标体系

基于实证调查湖北省建立了公务员通用“能力席位”标准,由基础能力和政治与行政能力两部分构成。基础能力包括学习能力、调查研究能力、心理调适能力、表达能力四项。政治与行政能力包括政治鉴别能力、团队管理能力、依法行政能力、创新性工作能力、公共服务能力、应急和谋远能力、出谋划策能力、廉洁从政能力八项。基础能力按厅级、处级、科级和科办人员分四级,政治与行政能力标准则结合各级公务员职位特征进行了差异化设计。

表1 公务员绩效考评指标的输入

首先,将公务员绩效考评指标体系分为“正副处级”和“科级及以下公务员”两个层级。在将公务员胜任力模型导入公务员绩效考评指标体系时我们主要考虑了不同层级的公务员在能力要求上具有较大的差异,厅级公务员未列入我们的研究。科级和科办两级公务员的十二项能力指标是一致的,只是在顺序上有所不同,因此把这两级公务员合并为“科级及以下公务员”进行指标设计。其次,通过分析指标内涵和反复讨论,将“正副处级”和“科级及以下”公务员绩效考评指标与“能力席位”标准对接,形成初步的绩效指标问卷供下一轮筛选,如表2所示。

(三)绩效考评指标的筛选

绩效考评指标的筛选主要通过个人和集体访谈及问卷调查进行。课题组先对某厅局主管人力资源工作的处长进行了个人访谈,然后抽取了11个厅局人事部门11名处级干部进行了集体访谈。访谈结果为我们优化问卷及筛选指标提供了重要依据。调查问卷采用对指标重要程度进行10分制打分的方法,0分是根本不重要,3分是不太重要,5分是一般,7分是比较重要,10分为非常重要。2、4、6、8分分别介于以上重要程度之间。在湖北省省直行政机关60个厅局中26个有代表性的厅局、W市和X市共发放问卷1020份,有效问卷822份。其中男性565人,女性233人;科员及办事员155人,正副科级380人,正副处级281人。经过编码、录入、整理后,采用SPSS16.01对相关数据进行了统计分析。

1. 探索性因子分析

采用主成分分析法,按照特征值大于1的原则和最大方差变异旋转抽取因子。项目剔除遵循三个原则:第一,剔除因子载荷小于0.4的项目;第二,剔除跨载荷超过0.4的项目,这通常是由于概念混乱造成的;第三,剔除独自形成一个潜因子的项目。

表2 与公务员“能力席位”标准对接后的公务员绩效考评指标

(1)科级及以下公务员绩效评估指标的因子分析

科级及以下公务员绩效评估指标问卷的KMO值为0.922,并且Bartlett球形检验的卡方值为7328.7 (自由度为300),达到显著水平(p<0.001),说明适合进行因子分析。对25个指标的得分进行主成分分析,获得4个特征值大于1的因素。其中因素1的方差解释为21%,因素2的方差解释为19.5%,因素3为19.1%,因素4为4.7%,前4个因素总体方差解释量为64.25%。

表3显示探索性因子分析得出的科级公务员绩效指标四因素矩阵。因素1与调查研究能力、行政服务能力、创新能力、组织执行能力、语言文字表达能力、沟通协调能力、分析判断能力、业务水平与政策理论水平9个指标相关较高;因素2与政治素质、组织纪律性、思想政治表现、民主作风、职业道德、诚实守信、依法行政7个指标相关较高;因素3与敬业精神、责任心、工作质量、工作积极主动性、协作精神、出勤率、工作效率、工作贡献8个指标相关较高;因素4只与出勤率和工作数量相关较高。很明显因素1与“能”对应,因素2与“德”对应,因素3与4则包括了“勤”和“绩”两项的内容。

探索性因子分析表明,科级以下公务员绩效评估指标分为四个维度是可行的,可以解释60%以上的方差变异。因此,“廉”这一维度并入“德”不单独设置。在这一步中,没有因子载荷小于0.4的项目。但是一方面“勤”和“绩”两个因子的指标项目同质性比较高,缺乏区分效度,在具体指标设计上需要增删和改进;另一方面,工作效率和工作贡献两个指标在“能”和“勤”两个因子上跨载荷超过0.4,出勤率和工作数量两个指标在“勤”和“绩”两个因子上跨载荷超过0.4,说明部分公务员对于“绩”如何具体衡量存在认识差异,而且对于出勤率和工作数量两个硬性指标的认识也存在较大差异或不太喜欢。

表3 科级以下公务员绩效评估指标各主成分所含项目及因子载荷

(2)正副处级公务员绩效评估指标的因子分析

正副处级公务员绩效评估指标问卷的KMO值为0.909,Bartlett球形检验的卡方值为4120.193 (自由度为300),达到显著水平(p<0.001),说明适合进行因子分析。对25个指标的得分进行主成分分析,获得4个特征值大于1的因素。其中因素1的方差解释为25.3%,因素2为19.4%,因素3为16.9%,因素4为8.6%,前4个因素总体方差解释量为70.2%。

探索性因子分析表明,处级公务员绩效指标提取四因素是可行的。因素1与诚实守信、政治素质、思想政治表现、民主作风、依法行政、组织纪律性、职业道德、责任心、团队协作精神9个指标相关较高;因素2与团队建设能力、统筹协调能力、调查研究能力、决策能力、组织执行能力、管理创新能力、政治鉴别能力、语言文字表达能力8个指标相关较高;因素3与工作数量、工作效率、敬业精神、工作积极主动性、出勤率、工作质量6个指标相关较高;因素4与业务水平和工作贡献相关较高。很明显因素1与“德”对应,因素2与“能”对应,因素3则包括了“勤”和“绩”两项的内容,因素4主要表现为“绩”的内容。

2.基于指标得分均值与标准差的筛选

各项指标评价的平均分可以进行比较,分数越大说明该指标的认同情况越好也越具有考评价值。平均值相同的两项指标之间的重要性分布不一定相同,因此还需要分析各项指标得分的标准差。标准差的值越大表明对指标重要性的判定就越分散、意见越不一致。

(1)科级及以下公务员绩效考评指标的筛选

如表4所示,科级以下公务员“德”的指标中,删去政治素质、民主作风及思想政治表现三项得分排在末三位的指标。“能”的指标中,删去调查研究能力、创新能力、语言文字表达能力及分析判断能力得分排在末四位的指标。“勤”的指标中,出勤率和工作积极主动性得分排在末位。“绩”的指标中,工作数量的得分排在末位。探索性因子分析也说明了受访者对出勤率和工作数量两个硬性指标不太认同。结合具体考评工作中公务员绩效指标难以量化的现实以及访谈中处级公务员对于科级及以下公务员指标的意见,对科级以下公务员仍然保留了这两项指标。

(2)正副处级公务员绩效考评指标的筛选

正副处级公务员“德”的指标中,删去民主作风、思想政治表现及政治素质三个得分排在末位且标准差较大的指标。“能”的指标中删去语言文字表达能力、管理创新能力、团队管理能力和调查研究能力得分在末位的四项。“勤”的指标中,删去出勤率和团队协作精神两项得分排在末位,且标准差高于其他三项的指标。“绩”的指标中,删去工作数量这一得分排在末位且标准差高于其他三项的指标。

筛选后的科级以下及正副处级公务员指标体系如表5所示。运用SPSS16.01统计软件分别计算得到科级及以下和正副处级公务员绩效考评指标体系总体及各类指标的α系数。结果表明,各类考评指标的α系数都在0.8以上,科级及以下18个指标的信度系数0.932,正副处级公务员17个指标的信度系数0.943,说明该指标体系具有较好的内部结构,指标之间的组合科学合理。前述探索性因子分析,科级以下及处级 “德、能、勤、绩”四个维度分别可以解释64%及70%以上的方差变异,说明公务员绩效考评指标体系具有较好的结构效度。

表4 公务员绩效指标重要性的得分表

(四)指标量化

在建立考评指标体系后,各指标间的隶属关系就被确定了。只有对各级指标赋予一定的权重,才能真正发挥指标体系的作用。课题组采用德尔菲法和层次分析法分别确定公务员绩效考评一级指标和二级指标的权重。

首先,采用层次分析法将公务员绩效考评指标体系分三层。第一层为公务员绩效考评这一评估目标;第二层包括德、能、勤和绩四个评价因素;第三层(指标层)科级以下公务员和正副处级公务员分别包含了17个和15个具体指标。

其次,基于德尔菲法构建判断矩阵。依据研究内容所涉及的领域和所需要的知识范围,课题组建立了一个由3名政府部门处级公务员及7名熟悉公务员管理的具有行政管理学、人力资源管理、经济学学科背景的教授和副教授组成的专家小组,具有一定的权威性和代表性,为指标的选择和权重的确定提供了十分重要的智力资源。在权重调查中,要求专家针对确定的指标体系,参照给出的Saaty相对重要性等级表,对同一级别的指标进行两两相比,构成判断矩阵,得出相对重要性程度。此轮调查共发出问卷10份,回收有效问卷8份。

再次,计算指标权重并进行一致性检验。对于8位专家关于指标权重判断的咨询表,采用和积方法,对判断矩阵的数据分别计算权重和进行一致性检验后,可以得出每位专家给出的一级指标的相对重要程度。然后将符合一致性检验的7位专家的评分算术平均后,可以得到一级指标德、能、勤、绩的权重。同理,可以得出各二级指标的权重和一致性检验结果。由此确定绩效考评指标体系权重,如表5所示。

表5 基于胜任力的公务员绩效考评指标体系及权重分配表

(五)标准化

在选定适当的指标之后,还需要以合适的方式对选定的指标进行衡量,使得公务员绩效考评指标体系最终确立,这就是指标的标准化过程。这一过程需要明确包括指标名称、指标标志、指标权重、计分方式、评价标准、考评主体等关键项在内的指标要点,以科级及以下公务员“工作执行能力”为例,如表6所示。这一过程除了采用问卷的调查方式,还可以采取问卷填写后的座谈及专家咨询等方法,进一步收集公务员绩效考评指标的第一手资料,使考评指标切合实际,增强可操作性。

(六)指标输出

初始指标体系只是根据统计结果建立,效度和信度无法确保,须检验指标体系能否真正实现考评要求后才能运用于公务员绩效考评。检验可以采用结构化访谈或试用等方法。如通过对访谈内容的分析来验证指标体系中所包含的指标要素是否有效。或者针对检验选取一组效标样本(绩优组和普通组),分析所确定的考评指标是否能够区分效标样本。还可以选取数量足够且有一定代表性的人员进行试用,根据试用过程所获得的数据资料对指标质量进行检验,如果有标准与技术误解误用等情况,也方便及时修改。

综上所述,公务员胜任力模型导入公务员绩效考评体系不仅能够为公务员绩效考评提供标准,提高绩效考评的效果,而且可以通过能力考评,促进公务员自觉加强能力建设,形成提升政府绩效的长效动力机制,但这一过程在实践中面临如何构建量化、可操作的指标体系的难题。本文以湖北省为例,运用系统的模式与方法构建了细化和量化的基于胜任力的公务员绩效考评指标体系,是胜任力模型应用于公务员绩效考评的有益探索,在一定程度上具有普遍适用性。

表6 公务员绩效考评指标标准化要点

1. David C.MeClelland. Testing for Competence rather than for Intelligence. American Psychologist, 1973.(28).P1-14.

2. 赵耀:《对中央国家机关人事公务员胜任力的实证分析》,载《人口与经济》,2005年第6期。

3. 叶龙、刘岚:《国家部委公务员胜任素质模型构建方法研究》,载《中国行政管理》,2008年第7期。

4. 张广科、陈芳:《公务员能力席位框架及其建设路径》,载《中国人力资源开发》,2010年第9期。

5. L.M.Spencer, S.M.Spencer. Competence at Work: Models for Superior Performance.NewYork:John Wiley&Sons, Inc,1993.P222-226.

6. 李明斐、卢小君:《胜任力与胜任力模型构建方法研究》,载《大连理工大学学报(社会科学版) 》,2004年第1期。

7. 李静、李雪梅:《公务员能力结构的实证研究》,载《北京交通大学学报》,2007年第6期。

8. 崔颖:《基于胜任力的政府公务员绩效评估体系构建》,载《行政论坛》,2008年第6期。

9. 萧鸣政:《现代绩效考评技术及其应用》,北京大学出版社,2007年版。

10. [美]托马斯 L.萨迪:《领导者:面临挑战与选择——层次分析法在决策中的应用》,中国经济出版社,1993年版。