歧口凹陷形成控制因素与演化特征

2013-09-20陈宪保韩信卢异李丽娜王素丽

陈宪保 ,韩信 ,卢异 ,李丽娜 ,王素丽

(1.中国石油大港油田公司勘探开发研究院,天津 300280;2.中国石化中原油田分公司采油三厂,山东 莘县 252434;3.中国石化中原油田分公司内蒙采油事业部,河南 濮阳 457001)

1 凹陷结构构造特征

黄骅坳陷位于鲁西、燕山、太行山3大基底衔接处,居渤海湾盆地腹地,北部发育郯庐断裂,受张家口—蓬莱、兰聊断裂带的控制[1-3],夹持于沧县隆起和埕宁隆起之间,歧口凹陷位于其中。资料研究表明,歧口凹陷新生代构造演化阶段,由于受太平洋板块俯冲运动方向改变的影响,与渤海湾盆地其他凹陷相比,该凹陷结构复杂,是由1个主凹、4个次凹共同组成的北断南超、地堑式结构箕状断陷盆地[4-7]。受太平洋板块运动和郯庐断裂走滑影响,歧口凹陷与其他裂谷盆地相比,二级断裂呈现顺郯庐断裂NE—SW方向发展特点[7-10]。歧口凹陷分陆上和海域2部分,海岸线长146 km。西部陆地由北向南发育板桥次凹、歧北次凹、歧南次凹,形成垒堑相间结构,各次凹均具有北断南超、北陡南缓的单断箕状断陷特征;东部海域发育北塘次凹、歧口主凹,同样具有北断南超、北陡南缓的箕状断陷结构特征,南部以北掉滑脱断层系为主,中央发育不对称地堑结构。歧口主凹与其他次凹之间以低凸起相隔、水体相通,具有统一断陷、统一沉积的构造演化特征。

凹陷发育古近系、新近系,其构造特征既有继承性,也有差异性。继承性表现在主断裂长期活动,控制古近系、新近系构造的形成。差异性表现在古近系构造相对完整,断陷主断裂清晰,分割作用明显,控制斜坡砂体分布与油气成藏,影响古地貌变化;新近系构造断层多、断块小,凹陷主断裂不清楚,断层规模小,密集分布,控制圈闭形成及油气成藏与富集。沿岸走滑断裂带海陆两侧断裂走向略有不同,西侧凹陷断层走向以NE,NNE向为主,东侧凹陷断层走向以近EW向为主。凹陷为典型的裂谷型盆地,经历了断陷到坳陷2个演化阶段,断陷期区域狭小陡峭,坳陷期区域宽阔平缓,主凹区新生界地层直接披覆在元古界地层之上。

2 凹陷形成的控制因素

2.1 褶皱、逆冲构造

印支期末,凹陷古生界地层受板块运动影响,在断块隆升高部位地层遭受剥蚀减薄,之后地层沉积披覆在古生界地层之上,表明印支期该地区地层遭受强烈挤压形成隆升褶皱,地层顺逆断层而上;燕山期末的剖面复原表明,该时期地层继续遭受挤压形成褶皱,地层隆升并遭受剥蚀至殆尽,逆冲断层附近为半古背斜构造;白垩系沉积末—沙三沉积前,背斜核部地层开始不再遭受剥蚀,接受正常沉积,盆地的深部,中生界地层被强烈剥蚀,局部地区新生界底地层已经直接接触到奥陶系地层,后期沉积地层与古生界地层呈明显角度削截,为一不整合界面,这一时期形成歧口凹陷的雏形,两翼存有较厚、没有被剥蚀殆尽的石炭-二叠系地层;沙河街组之后沉积时期,歧口凹陷不再遭受挤压,形成拉伸盆地,地层不在遭受剥蚀,逆冲断层转变为正断层,依次沉积沙河街、东营、馆陶、明化镇组地层,为典型的负反转构造,渤海湾盆地主要在这一时期生烃,新生界也是渤海湾盆地主要产油层系[11-12](见图1)。

2.2 右旋伸展走滑运动

渤海湾盆地受板块运动影响,在沉积沉降过程中受右旋走滑和拉伸伸展作用影响,盆地产生巨大的变形[13-14]。位于其腹部的歧口凹陷也是如此,孔店组时期,盆地受近东西向的拉伸,顺沿岸走滑带和郯庐断裂方向伴随有右旋走滑运动,断层近NNE方向展布;沙河街组沉积时期,歧口凹陷出现明显的南北向拉伸运动,断层出现近南向偏转,沿岸带是重要调节带,两侧断层走向发生偏转,陆地区域断层近NNE向展布,海域断层近NS向展布,渤海湾盆地的其他凹陷也有类似情况出现。

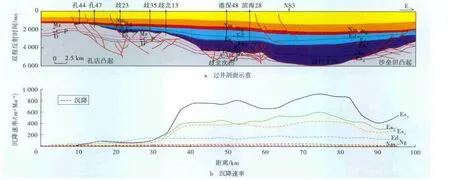

图1 歧口凹陷古高今低的古地貌演化过程

2.3 沿岸走滑断裂带

在大港探区航磁异常中,歧口凹陷沿岸带呈近SN向发育,对断裂控制和影响明显,该线两侧特征迥异。沿岸带东侧歧口主陷地理位置部分表现为平缓的低值异常;西侧板桥次凹、歧北次凹、歧南次凹地理位置所在部分则航磁异常高,变化剧烈。沿岸带走滑如图2中红虚线所示,几乎是2种异常特征的分界线,且沿岸走滑断裂带两侧断层方向也发生明显转变。

2.4 火山岩

火山岩在歧口凹陷古生界和新生界各个层系均有发育,影响地质沉积状况,对油气勘探存在重要意义。火成岩主要沿海岸带、走滑断裂带附近分布,反映出断裂带在新生代时期已发展成壳级深断裂。断裂带周边地层比较薄弱,容易形成火山通道,遭受深部热物质上涌,至新生界地层,影响沉积环境。顺沿岸走滑断裂带,与其他断层相交部位,为火成岩大量发育地段,在火山岩发育地区的深部元古界地层,往往伴随有花状构造,这也是歧口凹陷火成岩发育的一个典型特征。

3 构造演化阶段划分及特征

3.1 地层界面

歧口凹陷新生代构造演化为早期裂陷和后期坳陷2个阶段,裂陷阶段发育2幕运动,坳陷阶段发育稳定沉降幕和加速沉降幕,期间存在3个明显的不整合界面。由歧口凹陷前新生代古地质研究可知,凹陷最深处出露元古界地层,两侧依次是寒武、奥陶、石炭-二叠、侏罗及白垩系,呈近环带状展布。这表明,其在新生代之前为古背斜,一直遭受隆升剥蚀,直到沙河街组沉积时期才发生沉积沉降,在新生代时期发育成现今的歧口凹陷,为典型的负反转作用形成的“古高今低”构造格局[11-14]。

图2 大港探区航磁ΔT平面等值线图

新生代初始界面。新生代初期,最早沉积沙河街组地层,沙河街组沙三段底为新生代初始界面。受孔店升降运动影响,新生代之前地层遭受严重剥蚀,沙三段底为一明显不整合界面。界面往往是一条比较连续的强反射轴,表现为对下伏古地层强烈削截,沙三段地层相对不整合界面表现为上超现象,在整个歧口凹陷都存在这一特征。

断陷、坳陷转换界面。受东营构造运动影响,歧口凹陷由断陷盆地开始转变为坳陷盆地,馆陶组底界面为断、坳转换界面。馆陶组底界之下的古近系,无论是分布范围还是厚度均表现出明显差异性,断层大量发育,活动强烈;界面之上的新近系及第四系厚度变化不大,断层发育较少,活动微弱。地震剖面表现为强振幅、连续的反射特征,在盆缘与下伏地层呈削截关系。

裂陷阶段2幕运动转化界面。沙河街组一段界面为裂陷阶段2幕运动的转换界面,在凹陷边缘和内部隆起区。界面之下的地层遭受不同程度的剥蚀,凹陷中心表现为清晰的强反射轴,控制断层向上延伸并终止于界面底部;界面之上构造比较简单,尤其是在斜坡区断层很不发育,上超现象则十分显著。沙一段沉积时期前后,断层走向发生偏转,体现了沙一段底界面为一关键性构造运动的变革面。

从盆地演化来看,歧口凹陷是由断陷盆地转变为坳陷盆地。断陷、坳陷各自发育2幕构造运动;2幕运动期均具有沉降速率由大到小变化的特点,沙三段沉降速率最快,可达420 m/Ma,东营组沉降速率最慢,仅为45 m/Ma,是断坳转换的过渡期;坳陷期沉降速率整体上有所减弱,但是呈现出逐渐变大过程,甚至是成倍增长,沉降量曲线斜率也对应增大,反映了裂后期的加速沉降过程。

3.2 沉降史分析

陆上沉降史。歧口凹陷陆上近南北向结构表现为典型北断南超的多米诺式半地堑结构。从沉降史反演结果看,不同时期,盆地的沉降量和沉降速率发生了较大变化,同一时期,不同构造单元沉降程度也存在着较大差异。沙河街组沉积期,沉降速率超过400 m/Ma,东营组期,总体沉降速率小于100 m/Ma,从馆陶组开始,沉降速率小于100 m/Ma,但晚期略微加速沉降。

海域沉降史。歧口凹陷海域地区则表现为大型复式地堑,断层发育规模更大,沉降最快的仍为沙河街组,最大沉降速率达到了900 m/Ma,要显著高于陆上区域;东营组沉降速率比较稳定,在100~150 m/Ma;馆陶组和明化镇组沉降幅度要小得多,与陆上区域类似,具有晚期加速沉降的特征。

海陆沉降史对比。歧口凹陷陆上整体表现为由盆地边界沧东断层及盆地内部的港西断层、南大港断层等控制下形成的3个多米诺式北断南超箕状半地堑结构;海域地区,海河断层作为北部边界断层控制了歧口凹陷最大的沉积沉降中心。从近东西向过海陆剖面上看,歧口凹陷存在3个明显台阶,分别对应着孔店凸起、歧北凹陷西侧海陆过渡带和海域部分。从陆上到海域,新生代地层逐渐加厚,埋藏逐渐加深。以上研究表明歧口凹陷是构造反转形成的断陷湖盆,经历了断陷到坳陷2个演化阶段(见图3)。

图3 歧口凹陷跨海陆地区近东西向沉降史分析

4 结论

1)歧口凹陷新生代盆地结构的发育,受到褶皱、逆冲构造、右旋伸展走滑运动、沿岸走滑断裂带和火山岩等原因控制。凹陷新生代盆地是由断陷转为坳陷,断坳期各发育2幕构造运动,期间存在3个显著不整合界面,界面上下地层沉积特征明显不同。

2)凹陷海域与陆域沉降史各有区别:陆上近南北向结构变现为典型北断南超多米诺式半地堑结构,海域地区则表现为大型复式地堑;海域地区比陆上地区沉积速度更快。

[1]谯汉生,于兴河.裂谷盆地石油地质[M].北京:石油工业出版社,2004:6-120.

[2]周立宏,肖敦清,李洪香.歧口凹陷浅层油气成藏规律再认识[J].断块油气田,2010,17(5):557-559.

[3]程秀申,漆家福,陈书平,等.关于东濮凹陷构造单位的探讨[J].断块油气田,2009,16(4):15-18.

[4]侯贵廷,钱祥麟,蔡东升.渤海湾盆地中、新生代构造演化研究[J].北京大学学报:自然科学版,2001,37(6):845-851.

[5]吴涛,李志文.关于沧东断裂性质的分析[J].石油学报,1994,15(3):19-25.

[6]王辉,卢异,张志攀,等.歧口凹陷新生代伸展断裂展布及演化特征[J].天然气地球科学,2011,22(6):1008-1014.

[7]王光奇,漆家福,岳云福.歧口凹陷及周缘新生代构造的成因和演化[J].地质科学,2003,38(2):230-240.

[8]王战,孟庆任.黄骅坳陷地区地质构造演化与油气分布[M].北京:科学出版社,1999:1-111.

[9]王锦程,李勇,钱赓,等.黄骅坳陷孔南地区孔店组孔三段原型盆地边界恢复[J].断块油气田,2011,18(3):305-307.

[10]李祥权,陈少平,杜学斌,等.隐蔽油气藏勘探方法与发展趋势[J].断块油气田,2005,12(2):1-3.

[11]池英柳,赵文智.渤海湾盆地新生代走滑构造与油气聚集[J].石油学报,2000,21(2):14-20.

[12]艾能平,任建业,祁鹏,等.歧口凹陷伸展滑脱构造系统的厘定及其地质意义[J].大地构造与成矿学,2009,33(3):343-351.

[13]于轶星,庞雄奇,陈冬霞,等.东营凹陷沙河街组断块油气藏成藏主控因素分析[J].断块油气田,2010,17(4):389-392.

[14]谢武仁,杨威,李熙喆,等.川西前陆盆地上三叠统岩性油气藏形成主控因素[J].断块油气田,2009,16(6):1-4.