准中地区油气成藏关键期的厘定及其石油地质意义

2013-09-20谭绍泉

谭绍泉

(中国石化胜利油田分公司西部新区研究中心,山东 东营 257200)

0 引言

油气成藏期次分析是油气勘探评价的核心内容之一[1-3]。对于构造演化相对简单的盆地,其形成时代较新,烃源岩分布较集中,热演化过程简单,油气藏的形成时期及演化相对易于分析;但对于经历了不同原型盆地的叠合盆地而言,受多期构造活动影响,可能存在多期成藏过程[4-5]。因此,如何评价每个时期的成藏特征,特别是关键期的油气充注特征,明确现今油气富集方向,是解决油气勘探的主要问题。

准噶尔盆地是大型叠合含油气盆地,发育了早石炭世—第四纪沉积盖层,具有多油源、多期生烃、多期成藏、多期调整、多油气系统控油的成藏特点[6-8]。在多期构造活动过程中,伴随多源多灶成烃演化,存在着多期油气充注过程[8-11]。如何确定不同期次油气充注与现今油气分布的关系,建立地史时期地层流体充注过程,明确油气充注的关键期次,对于实际勘探过程具有重要指导意义[3,12]。

1 区域构造背景

准中地区位于准噶尔盆地腹部,为中国石化在该区域中部1,2,3,4区块4个探区及其周缘地区的统称。受海西、印支、燕山、喜山运动多期构造旋回的叠合作用,准中地区沉积了石炭、二叠(主要烃源岩层系)、三叠、侏罗(主要勘探目的层系兼烃源岩层系)、白垩、古近系及新近系地层;受盆地东部隆起、南缘山前断褶带、西部隆起和北部陆梁隆起限制,准中地区处于盆地中央坳陷的深洼区,油气资源丰富,是西部勘探重要的接替阵地。

准中地区的勘探由来已久,相继发现了一系列油气田,如中1区块的莫西庄油田、征沙村油田,中3区块的永进油田。但在实际勘探和研究过程中,几个关键性问题一直未能得到很好地解决或达成共识,严重制约了对该区油气富集规律的认识[13-15]。

其一,准中地区位于盆地深洼区,主要烃源岩二叠系地层埋深在6 000 m以上。对于烃源岩的热演化过程,研究人员存在较大争议,大部分认为二叠系烃源岩现今处于高成熟或干气阶段[10-11],属于早期成藏,但这种观点与准中现有勘探结果相悖。其二,准噶尔盆地多期构造活动叠置,导致几套主力烃源岩的成烃演化过程复杂化,特别是成藏期次的划分存在多种解释。张义杰等认为,盆1井西凹陷发生过4期油气充注,并且将盆1井西凹陷与玛湖凹陷统一归类为一个复合含油气系统[10,13]。尹伟等则将盆地腹部昌吉凹陷生烃演化过程划分为2期,其中,早期充注时间为二叠系末—早侏罗世,第2期在中晚侏罗世—早白垩世末期;同时提出了腹部现今主力烃源岩下乌尔禾组和风城组已经处于高成熟阶段,以生气为主[11]。

这些观点在一定程度上解决了油气来源及油气分布的问题;但现有实测数据显示,盆地腹部莫深1井下乌尔禾组烃源岩现今镜质体反射率Ro主体分布在0.98%~1.42%,平均1.26%,表明盆地腹部主力烃源岩依然处于中—高成熟阶段,对腹部深洼区依然具有较大的生油贡献。

2 成藏关键期厘定

目前,对油气成藏期次的确定通常有2种途径:一是绝对定年法,即储集层成岩矿物(主要是伊利石)同位素年代学分析法;二是相对定年法,即有机包裹体光性特征和均一温度分析法[3-4]。包裹体形成后,由于没有与外界进行过物质交换,所以真实地记录了流体成矿时的物理化学条件。流体包裹体的均一温度基本代表了矿物捕获流体时的温度,通过流体包裹体均一温度测试,再结合地层埋藏史和热史恢复结果,就可以较准确地确定油气的充注时间[9-12]。为了确定侏罗系三工河组油藏的成藏期次及时间,以中1区块为例,分别选取了沙1、征1、准沙5等9口井共27块样品,进行了流体包裹体测试分析,部分结果见表1。依据烃类包裹体产状关系及镜下荧光颜色的变化,展开烃类流体包裹体形成期次分析。

表1 准噶尔盆地中1地区油藏流体包裹体均一温度及成藏时间

从表1可以看出,中1区块目的层系三工河组(J1s)存在2期成藏。结合盐水包裹体测温特征,可以将准中三工河组储层流体包裹体均一温度划分为3期:80~110℃,120~160℃,160℃以上(见图 1)。 综合地层背景温度和包裹体镜下特征,160℃以上对应的包裹体均为非均一捕获,属于典型的晚期成藏特征;而120~160℃对应的包裹体也存在大部分的非均一捕获特征。因此,准中期次油气充注过程至少存在2期。结合埋藏史、热史模拟结果(见图2),以沙窝地地区为例,沙1井三工河组储层烃类包裹体均一温度在76.5~104.7℃与117.0~118.0℃2个区间,主峰在80~85℃,100~105℃,115~120℃ 3个温度范围(见表 1)。 均一温度分布区间,反映三工河组储层存在过至少3期油气充注过程;但依据地层埋藏史、热史发育特征,现今三工河组地层温度均小于110℃,均一温度115~120℃,明显高于地层背景温度,难以明确界定油气成藏时间。因此,可以说沙1井三工河组储层至少发生过2次较为明确的成藏过程。依据均一温度分布区间,第1期均一温度范围为80~85℃,结合井埋藏史、热史特征,该期成藏时间对应晚白垩世早期—晚白垩世末期;第2期均一温度范围为100~105℃,对应的成藏时间为古近纪末期—新近纪早期。征1井、准沙5井均一温度结果也反映油藏至少存在2期成藏。其对应的温度区间也在80~90℃,100~105℃,对应的成藏时间在晚白垩世早期—古近纪早期、新近纪早期—第四纪。综合准中地区中1区块均一温度分布特征,中1区块油藏成藏的关键期分别为晚白垩世早期—古近纪早期、新近纪—第四纪。

图1 准中地区三工河组(J1s21)储层流体包裹体均一温度

图2 准中地区沙1井热史模拟

3 成藏关键期厘定的地质意义

准噶尔盆地是历经了多期构造活动、多期调整的叠合盆地[4-8],构造活动的调整对于油气的生成、运移、聚集产生了十分重要的影响[13-19]。通过厘定油气成藏关键期,恢复目的层构造演化特征,可以明确关键成藏期构造形态特征,进一步明确油气成藏条件并建立相应的储盖组合配置关系。

3.1 关键期构造演化与油气充注

准中地区受多期构造活动影响,特别是腹部车莫古隆起的演化对古油藏的影响[7-8,15-19],前人认为早期构造活动对于古油藏的形成起破坏作用,准中现有油气藏均为调整残余或残余型油气藏[8,16-19],而这与目前勘探实践不相符。包裹体均一温度测试分析结果表明,中1区块油气成藏期在晚白垩世—古近纪、新近纪—第四纪,基本反映为晚期成藏特征;因此,古构造活动对于油气成藏过程的影响作用是否明显,需要对主力储层的构造演化进行模拟分析,以确定关键期内主要储层的构造形态及演化特征。

准中地区主要含油层系为侏罗系,中1,3区块以侏罗系三工河组为主力含油层系。依据构造演化特征,特别是主要储层在不同构造时期的演化趋势,可以判断油气在地史时期油气充注过程的赋存状态。在古地形地貌分析的基础上,恢复主要沉积间断时期K/J的剥蚀厚度,结合盆地构造演化背景,模拟演化了准中1,3区块三工河组底南北向构造剖面(见图3)。

图3 准中1,3区块J1s底不同沉积时期构造演化特征

模拟结果表明,三工河组地层在侏罗纪末期(K沉积前),受早期车莫古隆起影响,征沙村及周缘地区隆起抬升,晚侏罗世地层大量剥蚀,形成南北低中间隆起的构造格局。同时,二叠系烃源岩早期油气进入生烃门限,开始向外排放,征沙村隆起区位于南北2个生烃灶之间,是油气非常有利的聚集区;随着烃类热演化过程的持续,早白垩世末期(K2d沉积前),构造活动导致盆地发生调整,形成南北掀斜形态,这一时期对应于油气成藏的关键期,即处于油气大量充注阶段;后期,上覆地层的沉积,使南降北掀的构造格局加剧。从油气成藏时期划分来看,构造演化与油气充注的配置关系良好,即构造演化与油气成藏期具有较好的对应关系,说明中1区块现有的油藏基本属于晚期成藏。因此,前人提出的早期油藏调整或残余的结论值得商榷,这对盆地腹部负向构造单元的油气勘探具有重要的指导意义。

3.2 关键期断裂活动性与油气分布

准噶尔盆地腹部埋藏深、物性差、储层非均质性强,属于隐蔽性油气藏[6-8,17-18],因此,油气要从 5 000 m以下的深层运移、聚集到浅部,断裂沟通是至关重要的条件[17,19-25]。 从准中地区钻探结果来看,目前的油气分布与深源断层密切相关。油浸解释成果表明,现有油浸显示厚度与距离深源断层距离呈反向关系,即距离深源断层越近,油气显示厚度越大,油气富集成藏概率也就越大。

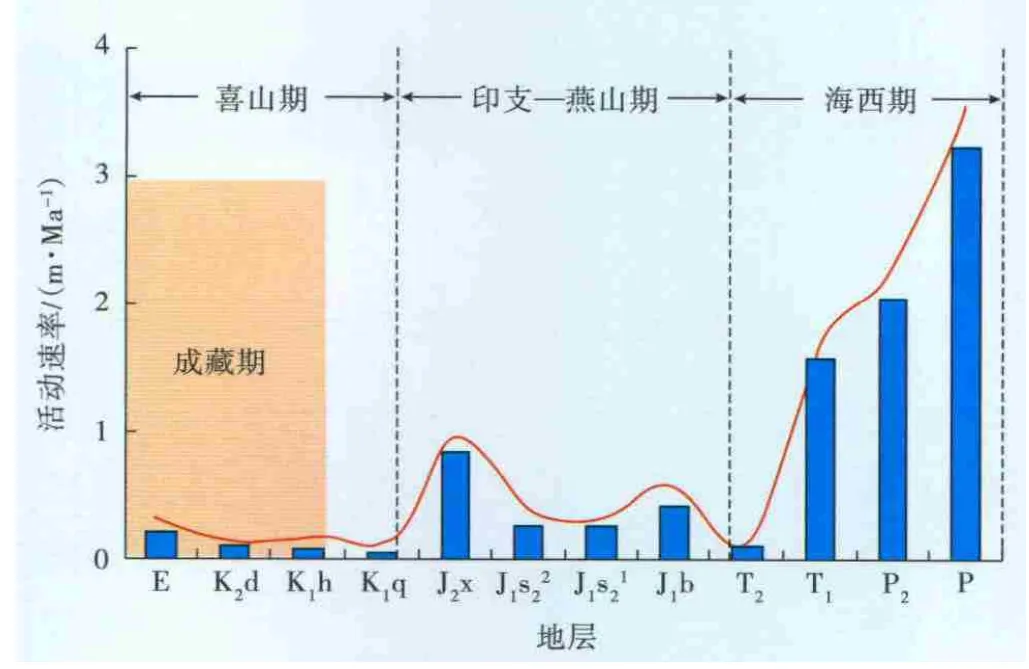

准噶尔盆地断裂分布的研究,受盆地性质认识的限制,对准噶尔盆地腹部的断层解释,特别是深大断裂的解释,一直没有形成统一认识。传统观点认为,准中地区基本不发育深大断裂[20],然而,却难以解释深部油气通过什么方式发生垂向运移,突破近3 000 m地层厚度在浅层侏罗系聚集成藏的问题。为了更为明确地刻画盆地腹部断层的活动性及其与油气成藏的关系,对盆地深大断裂的活动性进行了研究。统计结果表明,沟通二叠系油源的断层在海西期活动强度较大,受印支—燕山期构造活动影响,断层活动逐渐减弱,进入喜山期,腹部应力条件减弱,断层活动性也略有减小(见图4);但在成藏期(K1末—E),深源大断裂处于活动阶段。这说明断裂具备垂向沟通性,是油气垂向运移的主要通道。

图4 准中深源断裂活动速率

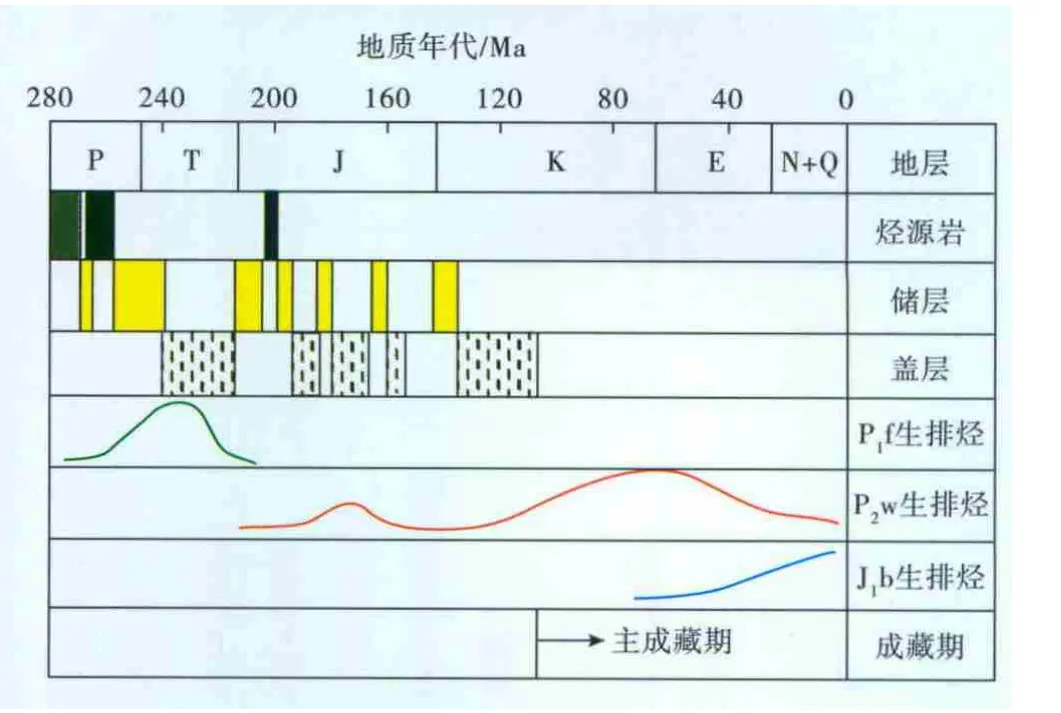

3.3 关键期生储盖组合配置关系

准中地区受多期构造活动影响,具多源多期成藏特征[5-16]。在深源活动断裂沟通下,二叠系烃源岩生产的油气向上运移,在适当的圈闭条件下形成断块型油气藏。依据现有的认识,准中油气藏的油气主要来源于下乌尔禾组烃源岩,早期下二叠统风城组烃源岩属于早期成藏,对准中区块贡献不大,主要剩余部分天然气;而侏罗统烃源岩受地温影响,目前刚进入生烃门限,对于准中地区特别是中1,3区块贡献有限。结合沉积特征,准中储层比较发育,横向上发育多套储层,二叠系夏子街组(P2x)、三叠系百口泉组(T1b)、白碱滩组(T3b)及侏罗系储层均属于横向展布稳定砂体,是油气有利储集相带。另外,盖层的分布也相对稳定,如侏罗系内部多套厚层泥岩和煤层,对侏罗系储层油气的封盖起到关键性作用[24-25]。

图5 准中油气成藏事件

4 结论

1)烃类包裹体均一温度分布特征表明,准中地区至少发生了2期油气充注过程。结合地层埋藏史、热史成果,划分准中地区主要成藏期在晚白垩世早期—古近纪早期、新近纪早期—第四纪,整体反映该区属于晚期或中晚期成藏特征。

2)目的层古构造演化特征整体反映准中地区现今油气藏基本属于准原生油气藏,没有受到重大的油气破坏或调整,说明依然具有较大的勘探潜力。

3)利用断裂解释成果,从生储盖组合配置关系来看,准中地区浅部侏罗系储层在深源断裂沟通下,具备下生上储形成它源型断块油气藏的地质条件;同时,受上部次生断裂的调整影响,在距离深源断层较远部位也能形成一系列断块-岩性油气藏。

[1]王飞宇,金之钧,吕修祥,等.含油气盆地成藏期分析理论和新方法[J].地球科学进展,2002,17(5):754-762.

[2]金之钧.中国典型叠合盆地及其油气成藏研究新进展(之一):叠合盆地划分与研究方法[J].石油与天然气地质,2005,26(5):553-562.

[3]赵靖舟.油气成藏年代学研究进展及发展趋势[J].地球科学进展,2002,17(3):378-383.

[4]姜振学,庞雄奇,黄志龙.叠合盆地油气运聚期次研究方法及应用[J].石油勘探与开发,2000,27(4):22-25.

[5]张义杰,柳广弟.准噶尔盆地复合含油气系统特征、演化与油气勘探方向[J].石油勘探与开发,2002,29(1):36-39.

[6]郝芳,邹华耀,方勇.隐蔽油气藏研究的难点和前沿[J].地学前缘,2005,12(4):481-488.

[7]吴晓智,张年富,石昕,等.准噶尔盆地车莫古隆起构造特征与成藏模式[J].中国石油勘探,2006,11(1):65-68.

[8]史建南,郝芳,邹华耀,等.调整改造型隐蔽油气藏形成与分布模拟实验研究:以准噶尔盆地腹部为例[J].石油实验地质,2006,28(6):590-594.

[9]王屿涛,徐常胜.准噶尔盆地石南油气田成藏史分析[J].石油勘探与开发,1999,26(1):28-31.

[10]张义杰,曹剑,胡文瑄.准噶尔盆地油气成藏期次确定与成藏组合划分[J].石油勘探与开发,2010,37(3):257-262.

[11]尹伟,郑和荣.准噶尔盆地中部油气成藏期次及勘探方向[J].石油实验地质,2009,31(3):216-221.

[12]郝建光,蒋有录,刘景东,等.东濮凹陷胡庆地区油气成藏期及成藏过程[J].断块油气田,2013,20(1):38-43.

[13]张义杰.新疆准噶尔盆地断裂控油气规律研究[D].北京:中国石油大学,2002.

[14]王屿涛,吕纯纲.准噶尔盆地腹部陆西地区含油气系统研究[J].断块油气田,1998,6(3):1-4.

[15]钱志,金强,王锐,等.准噶尔盆地中部4区块油气成藏主控因素[J].断块油气田,2009,16(2):40-42.

[16]邹华耀,郝芳,张伯桥,等.准噶尔盆地中部油气充注与再运移研究[J].地质科学,2005b,40(4):499-509.

[17]蔡希源,刘传虎.准噶尔盆地腹部地区油气成藏的主控因素[J].石油学报,2005,26(5):1-9.

[18]牟琨,云金表.准噶尔盆地腹部隐蔽油气藏类型与成藏主控因素[J].石油实验地质,2010,32(2):154-158.

[19]国殿斌,房倩.东濮凹陷马厂地区油气成藏机理分析[J].断块油气田,2012,19(1):1-5.

[20]贾庆素,尹伟,陈发景,等.准噶尔盆地中部车莫古隆起控藏作用分析[J].石油与天然地质,2007,28(2):257-265.

[21]胡素云,蔚远江,董大忠,等.准噶尔盆地腹部断裂活动对油气聚集的控制作用[J].石油学报,2006,27(1):1-7.

[22]邹华耀,郝芳,张伯桥,等.准噶尔盆地流体输导格架及其对油气成藏与分布的控制[J].地球科学,2005a,30(3):609-616.

[23]李秀鹏,于洁,许晶.准噶尔盆地乌夏断裂带输导体系对油气运聚的控制[J].断块油气田,2012,19(5):559-564.

[24]林会喜,许涛,乔玉雷,等.“多元控储”储集层评价模型在准中地区的应用[J].新疆石油地质,2012,33(2):211-213.

[25]况军,何登发,张年富,等.准噶尔盆地莫索湾凸起油气成藏模式[J].中国石油勘探,2005,10(1):40-45.