真姬菇新品种营养成分分析与农艺性状鉴定*

2013-09-19孙淑静刘建忠胡开辉张燎原

孙淑静,刘建忠,胡开辉,张燎原

(福建农林大学生命科学学院,福建 福州 350002)

真姬菇Hypsizigus marmorens(Peck)H.E.Bigelo,又名玉蕈、斑玉蕈、蟹味菇等,隶属担子菌亚门、层菌纲、伞菌目、白蘑科、玉蕈属,营养丰富,风味独特,深受消费者青睐。自上世纪80年代以来,真姬菇已在我国开始了商品化种植[1],现已成为全国食用菌重要的工厂化生产品种之一。在栽培生产中其生产周期较长 (120 d~140 d)[2],菌体的生长速度较慢,抑制杂菌的能力较差[3],易染菌,而且易受栽培环境和栽培条件的影响,在生产中受到一定的限制。凤尾菇(Pleurotus sajor-caju)在真菌分类学上隶属担子菌纲、伞菌目、侧耳科、侧耳属,是一种腐生性真菌,降解纤维素、半纤维素、木质素的能力较强,生产周期短,产量高,栽培粗放,抗杂菌能力较强的食用菌品种之一。朱海啸等[4]研究发现凤尾菇产漆酶能力较强,真姬菇9600无漆酶活性。漆酶具有降解木质素,氧化降解酚类物质,抑制杂菌,改善出菇品质等作用[5]。因此,利用漆酶在食用菌生长中的功能并结合两亲本生产性能的差异,培育高产、生产周期短的真姬菇优良新品种,将会极大地促进真姬菇的工业化生产,降低真姬菇栽培的成本,同时提高品种的抗逆性,解决真姬菇工厂化栽培的关键技术问题,这对促进食用菌业向着工厂化方向稳步快速发展有着重要的意义。

真姬菇闽真1号 (即金山1号)本着以上育种目标,采用酶学与原生质体融合相结合的现代生物技术,以漆酶为融合菌株筛选新标记于2008年育成。闽真1号相对其他真姬菇品种而言,在丰产性、生产周期、营养品质、抗病性等方面具有明显的提高,其大规模推广应用对提高社会经济效益具有十分重要的意义,应用前景广阔。为加速该成果的快速转化,近年来分别在省内进行多年多点的出菇试验,现将营养成分测定及农艺性状鉴定结果总结报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试菌株

真姬菇9600(灰色品种)和凤尾菇为本实验室保存菌种,白玉菇 (白色品种)是工厂化栽培菌种,闽真1号 (灰色品种)为真姬菇9600原生质体与灭活凤尾菇原生质体融合选育的菌株,原名为金山1号[6]。

1.1.2 供试培养基

(1)PDA培养基

马铃薯200 g、蔗糖20 g、琼脂20 g,加水至1 000 mL,pH自然。

(2)袋栽培养基

棉籽壳16%、木屑25%、玉米芯20%、麦麸23%、草粉10%、玉米粉5%、生石灰l%,含水量65%。

1.2 方法

1.2.1 营养成分测定

营养成分测定参照国家标准进行。水分:常压干燥失重法,GB5009.3-2003;灰分:重量法,GB5009.4-2003;蛋白质:微量凯氏定氮法,GB5009.5-2003;粗脂肪:索氏提取法,GB5009.6-85;粗纤维:中性洗涤剂法,GB5009.10-2003;氨基酸:HPLC法,样品处理按GB/T 5009.124-2003(色氨酸、胱氨酸除外)、JY/T 024-1996测定,色氨酸测定样品处理按GB/T 18246-2000碱水解法,胱氨酸测定用过甲酸氧化。

1.2.2 工厂化栽培和数据分析

采用17 cm×40 cm×0.05 cm的聚丙烯塑料袋栽培出菇,每袋装干料约400 g,高压灭菌、接种,24℃恒温培养70 d~80 d,然后转入菇房开袋,进行低温 (17℃)刺激促进原基的形成,原基形成后15℃进行出菇管理,每种每批试栽培1 000袋~2 000袋,分3批进行。实验数据采用软件 DPS 7.05分析。

2 结果与分析

2.1 闽真1号子实体主要成分测定分析结果

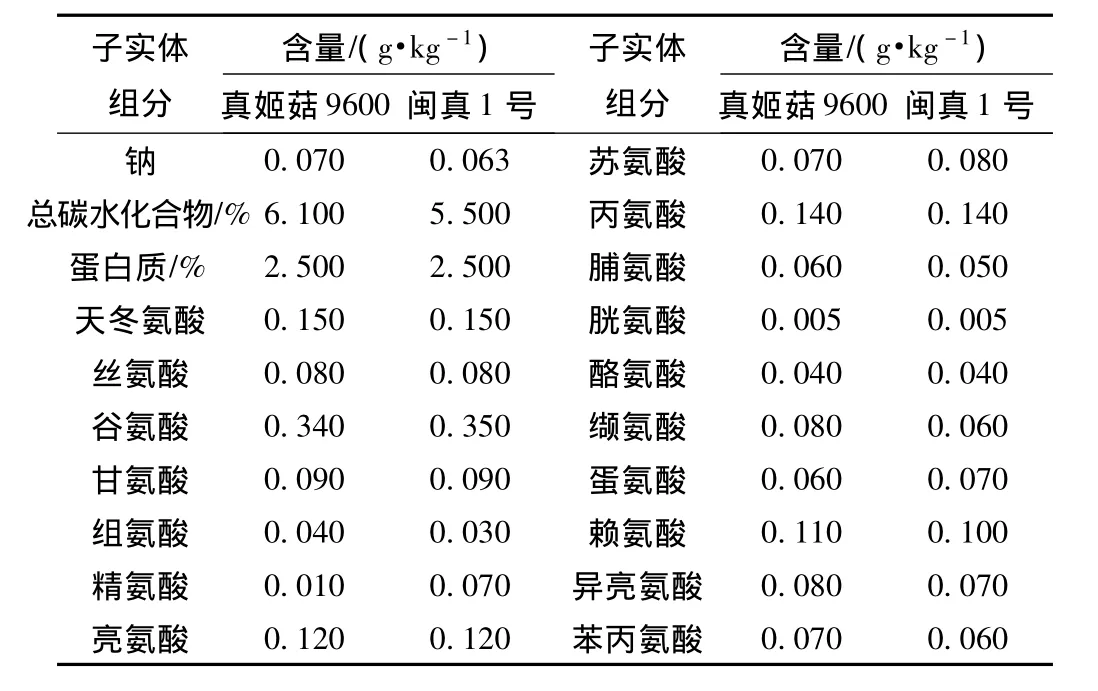

闽真1号子实体 (鲜菇)主要成分含量与亲本真姬菇9600相比具有明显的差异,见表1。

表1 闽真1号与真姬菇主要营养成分

从表1可以看出,脂肪酸、总碳水化合物及钠含量均低于真姬菇。蛋白质总量与真姬菇相同,但17种氨基酸含量有明显的变化,精氨酸、苏氨酸、蛋氨酸及谷氨酸含量均高于亲本,其中以精氨酸最为显著,提高了7倍;天冬氨酸、丝氨酸、甘氨酸等氨基酸的含量与真姬菇相同;组氨酸、脯氨酸、丙氨酸、缬氨酸等氨基酸含量略有降低。经品尝发现闽真1号比真姬菇9600更鲜嫩,质地更爽脆,苦味有所降低,这也说明子实体中总碳水化合物、钠及各种氨基酸含量的变化直接影响鲜菇的口感。真姬菇子实体氨基酸含量最高的是谷氨酸 (0.34 g·kg-1)和天冬氨酸 (0.15 g·kg-1),说明具有较强的鲜味,与实际相符,并与文献报道一致[7]。

2.2 闽真1号的特征特性与农艺性状鉴定

2.2.1 主要特征特性

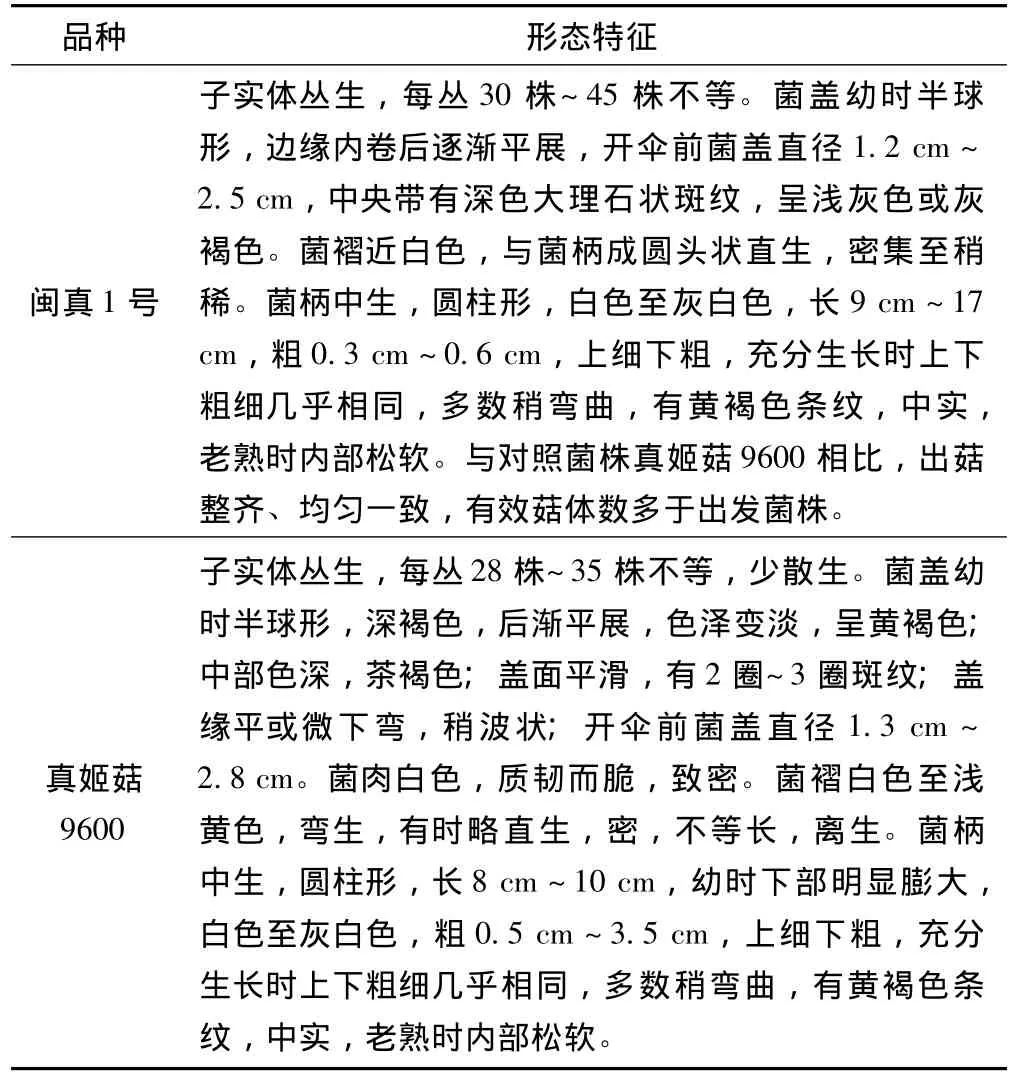

融合菌株闽真1号与真姬菇9600主要形态特征见表2。

表2 闽真1号与真姬菇9600形态特征

2.2.2 主要产量与品质性状表现

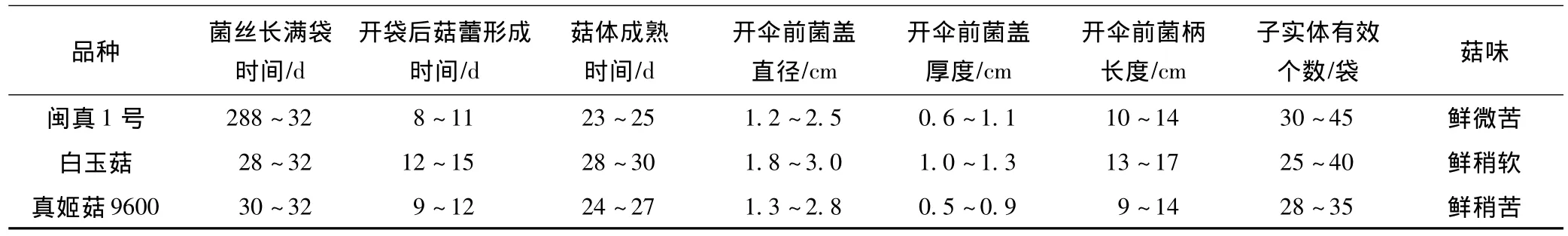

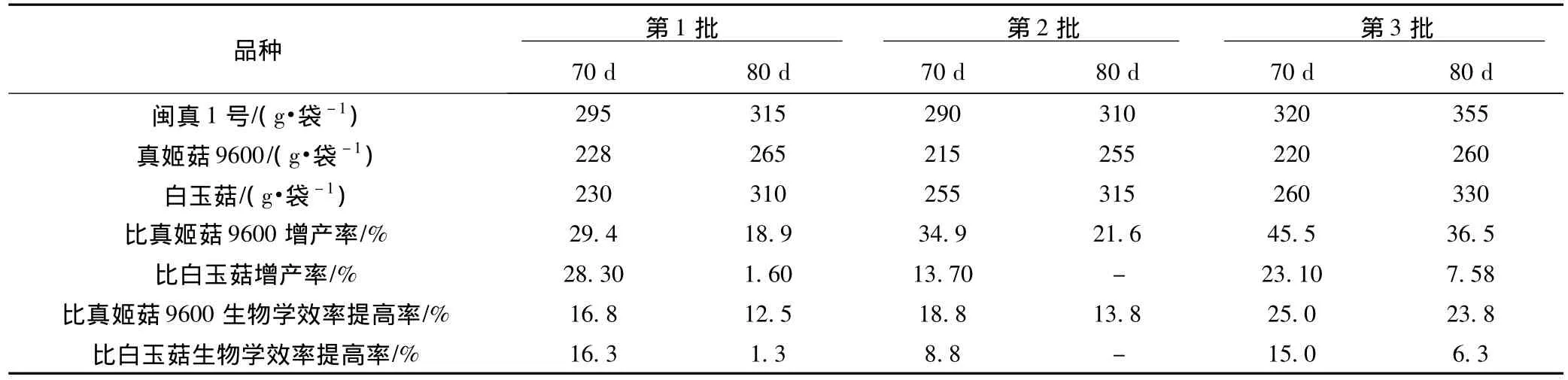

闽真1号龙岩新罗区火火食用菌有限公司试产量与品质 性状鉴定结果见表3和表4。

表3 真姬菇闽真1号农艺性状

表4 真姬菇闽真1号产量及生物效率

闽真1号70 d开袋出菇平均产量302 g·袋-1(成品菇),比对照真姬菇9600(平均产量221 g·袋-1)增产36.7%,生物学效率提高16%以上。80 d开袋出菇平均产量327 g·袋-1(成品菇),比对照真姬菇9600增产25.8%,成对样本产量检验分析结果表明,闽真1号与出发菌株真姬菇9600相比增产达到极显著水平,与生产菌株白玉菇相比增产达显著水平。整个生产周期比出发菌株9600提前5 d~8 d,菌袋长满时间为28 d~32 d,菇蕾形成时间为8 d~11 d,菇体成熟时间为23 d~25 d,在70 d开袋即可达到预期产量,不同开袋时间独立样本产量分析检验结果表明,70 d开袋和80 d开袋出菇对闽真1号产量没有显著性影响,而对出发菌株9600和生产菌株白玉菇产量有显著性影响。菌盖直径1.2 cm~2.5 cm,每袋子实体有效个数30个~45个,具体商品性状优于出发菌株,味道鲜且微苦。

2.3 闽真1号丰产性、稳定性、适应性表现

2.3.1 品种丰产性区试鉴定

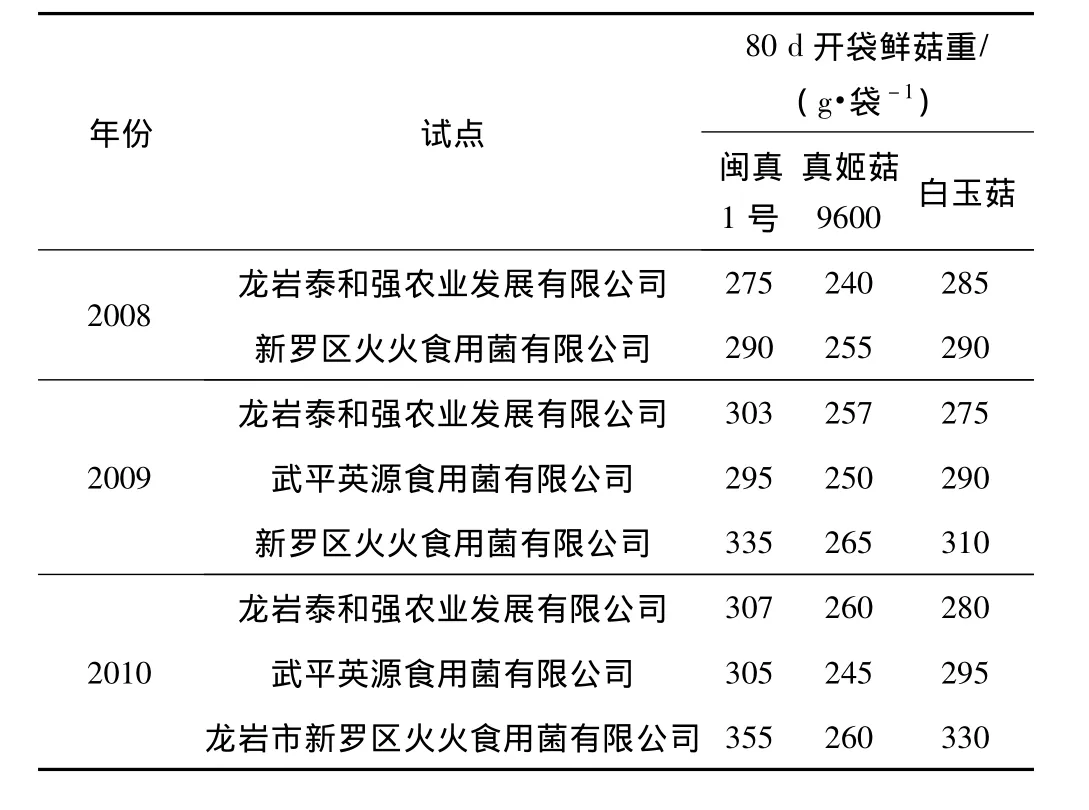

闽真1号于2008年6月~2010年10月期间,分别在龙岩市新罗区火火食用菌有限公司、龙岩泰和强农业发展有限公司、武平英源食用菌有限公司进行出菇试验,分别邀请有关专家进行测产验收,结果见表5。

由表5可以看出,闽真1号3年平均产量308 g·袋-1,出发菌株真姬菇9600平均产量为254 g·袋-1,平均增产21.3%,白玉菇3年平均产量294 g·袋-1,平均增产4.8%。不同年度品种产量、不同试点品种产量生物统计方差分析结果表明,不同年度和不同试点间闽真1号、出发菌株真姬菇9600和生产菌株白玉菇间产量没有显著性差异,说明3个品种在不同年度、不同试点产量稳定。不同品种间产量方差分析结果表明,闽真1号与出发菌株真姬菇9600相比增产达到极显著水平,与生产菌株白玉菇相比增产达到显著性差异。闽真1号出菇较整齐,色泽和菇体的商品性状明显优于出发菌种真姬菇9600。

表5 闽真1号参加2008年~2010年福建省有关食用菌公司产量表现

2.3.2 品种稳定性、适应性鉴定

(1)产量稳定性鉴定

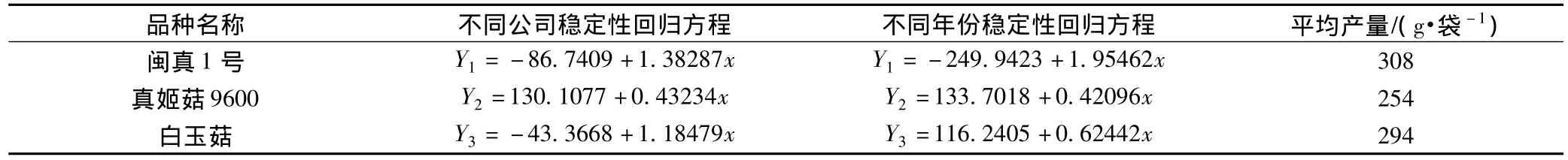

采用Finlay的品种稳定测定方法,估算参试品种的产量稳定性,结果见表6。

表6 各参试品种的稳定性回归方程

Finlay评定品种稳定性标准:当b=1表示该品种具有平均稳定性;当b>1表示该品种低于平均稳定性;当b<1表示该品种高于平均稳定性。

综合产量平均值和稳定性参数看,闽真1号、白玉菇的b值接近于1,由于闽真1号产量平均值高于全体平均值,所以认为闽真1号是适应性广,稳定性强,生长量大的菌株,适宜在试验区内大范围推广。

白玉菇产量平均值接近全体平均数,但高于对照真姬菇9600,b值接近于1和低于1,所以是一个理想的推广品种。

真姬菇9600的b值大于1,适宜在环境较好的条件下栽种。

(2)品种稳定性鉴定

闽真1号经多次传代后仍能使RB-PDA平板变色,说明具有漆酶活性,试验结果与初筛一致。组织分离法获得的闽真1号纯培养菌种能使RB-PDA平板变色,漆酶基因的PCR扩增结果与初次扩增结果一致。说明本研究采用RB-PDA平板显色法筛选具有漆酶活性的闽真1号,其具有良好的遗传稳定性。多次出菇试验结果显示,闽真1号生物学效率明显高于出发菌株,且生产周期与出发菌株相比有一定的缩短。

(3)抗病性

经龙岩市植保站鉴定,闽真1号在生产中不易染菌,抗杂菌污染的能力与对照菌种真姬菇9600相比有显著提高,无病虫害发生。

3 小结与讨论

闽真1号子实体主要营养成分测定结果显示,其具有较高的营养价值。菇厂栽培生产试验及农艺性状的鉴定显示,闽真1号3年平均产量308 g·袋-1,出发菌株真姬菇9600平均产量为254 g·袋-1,平均增产21.3%,增产达到极显著水平,闽真1号出菇较整齐,色泽和菇体的商品性状明显优于出发菌种真姬菇9600,出菇可提前5 d~8 d。闽真1号相对其他真姬菇品种而言,菇型紧凑、整齐,短腿菇、大盖菇较少,商品性状明显优于真姬菇,在丰产性、生产周期、营养品质、抗病性等方面具有明显的提高,表现出闽真1号具有良好的生产应用价值,其大规模推广应用对提高社会经济效益具有十分重要的意义,应用前景广阔。

[1]刘蕾,宁丽,郭立忠,等.12个真姬菇菌株拮抗试验及部分同工酶分析 [J].食用菌,2008(1):12-14.

[2]胡开辉,黄桂英,颜松,等.斑玉蕈低温胁迫下菌丝体酶活变化及差异蛋白质组学研究 [J].菌物学报,2009,28(4):584-590.

[3]胡开辉,出小平.外界因子对蟹味菇菌丝特性的影响[J].中国食用菌,2008,27(2):16-18.

[4]朱海潇,黄桂英,胡开辉,等.凤尾菇漆酶性质及应用的研究[J].福建农业学报,2008,23(1):48-52.

[5] Zhao J,Kwan HS.Characterization,molecular cloning,and differential expression analysis of laccase genes from the edible mushroom Lentinula edodes [J].Applied and Environmental Microbiology,1999,65(11):4908-4913.

[6]刘建忠,孙淑静,胡开辉,等.真姬菇融合菌株生物学特性及生产性能的研究 [J].中国食用菌,2010,29(3):22-25.

[7]王耀松,邢增涛,冯志勇,等.真姬菇营养成分的测定与分析[J]. 菌物研究,2006,4(4):33-37.