安徽省非物质文化遗产保护与旅游开发分析

2013-09-18秦珊珊

秦珊珊

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241003)

0 引言

随着非物质文化遗产被列入世界遗产体系以及2011年2月《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布实施,非物质文化越来越引起人们的关注,对非物质文化遗产旅游开发的看法褒贬不一,因此处理好二者之间的矛盾尤为重要.2006年5月,安徽省19个项目进入首批国家非物质文化遗产名录.安徽省“非物质文化遗产”保护起步比较晚,2005年正式开始,虽然起步晚,但是对非物质文化遗产的保护却十分重视,一方面尽力开发更多的非物质文化遗产,吸引更多的游客,带动安徽省的经济发展,另一方面要开发得当,保护珍贵的遗产,坚持可持续发展的原则,把握非物质文化遗产旅游开发的尺度,做到保护与利用,继承与发展相结合.

1 安徽省非物质文化遗产现状

1.1 安徽省非物质文化遗产种类丰富

2006年安徽省政府公布了首批非物质文化遗产102项,其中国家级非物质文化遗产19项,2008年公布第2批非物质文化遗产100项,2011年公布了第3批非物质文化遗产81项,至此,安徽省共有省级及以上非物质文化遗产283项,其中国家级非物质文化遗产47项.

在2006年国务院公布的首批518项国家级非物质文化遗产中,安徽省19个项目入选,2008年公布的第2批657项国家级非物质文化遗产中,安徽省23个项目入选,2011年公布的第3批355项国家级非物质文化遗产中,安徽省6个项目入选,在全国34个省、市、自治区中,安徽省国家级非物质文化遗产项目还是相对比较丰富的,而且许多项目也是为人们所熟知的,例如,文房四宝徽墨、宣笔、歙砚、宣纸制作工艺.

安徽省非物质文化遗产种类齐全,在民间广为流传,为人们普遍熟知,成为当地旅游开发的首要依靠,也是当地发展旅游业的基础,因此具有很高的文化价值.安徽省非物质文化遗产丰富,合理地加以利用,带动安徽的经济发展,提高安徽省人民的生活水平,任务艰巨.

1.2 安徽省非物质文化遗产空间分布广泛

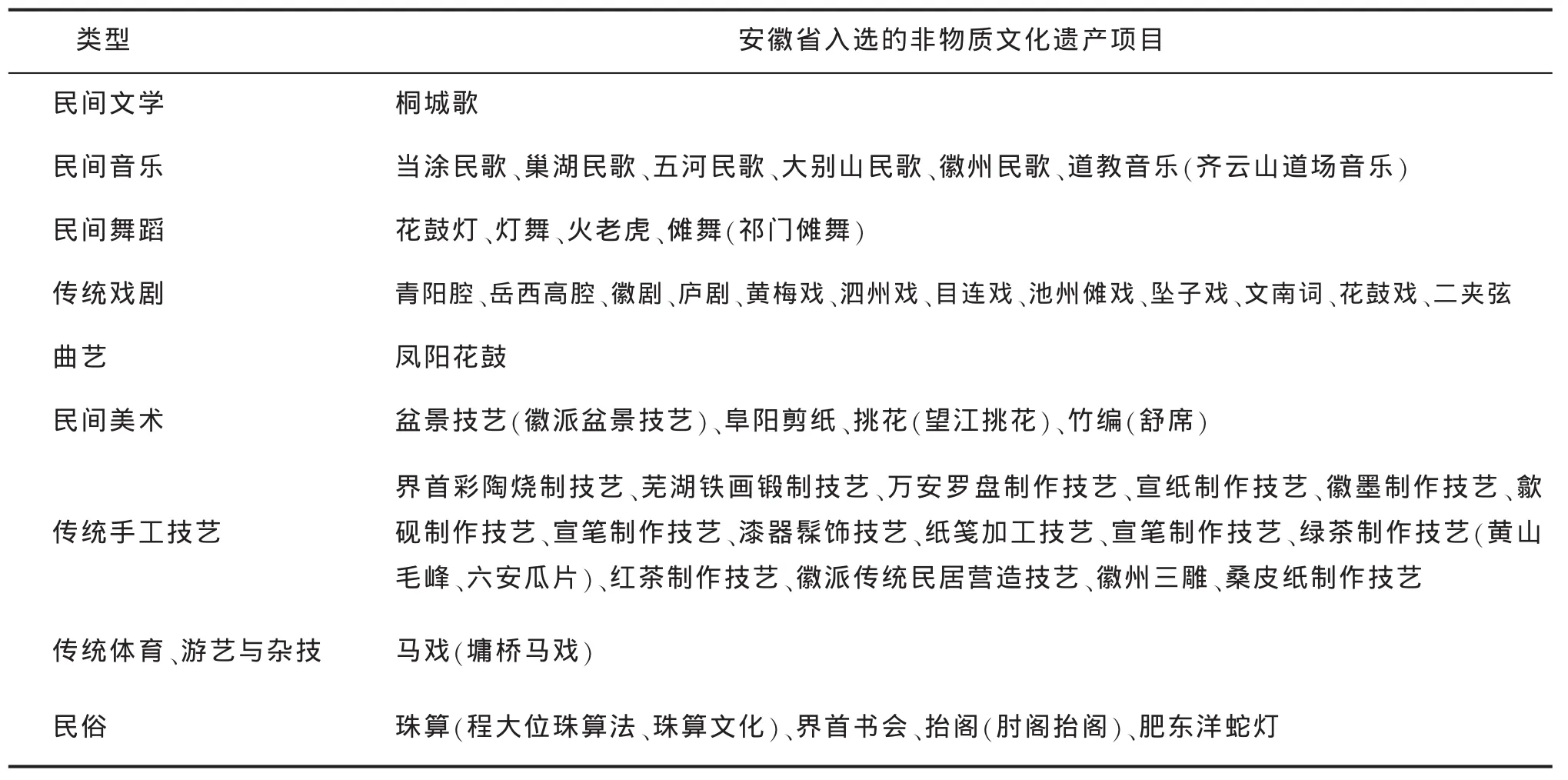

表1 安徽省国家级非物质文化遗产[1]

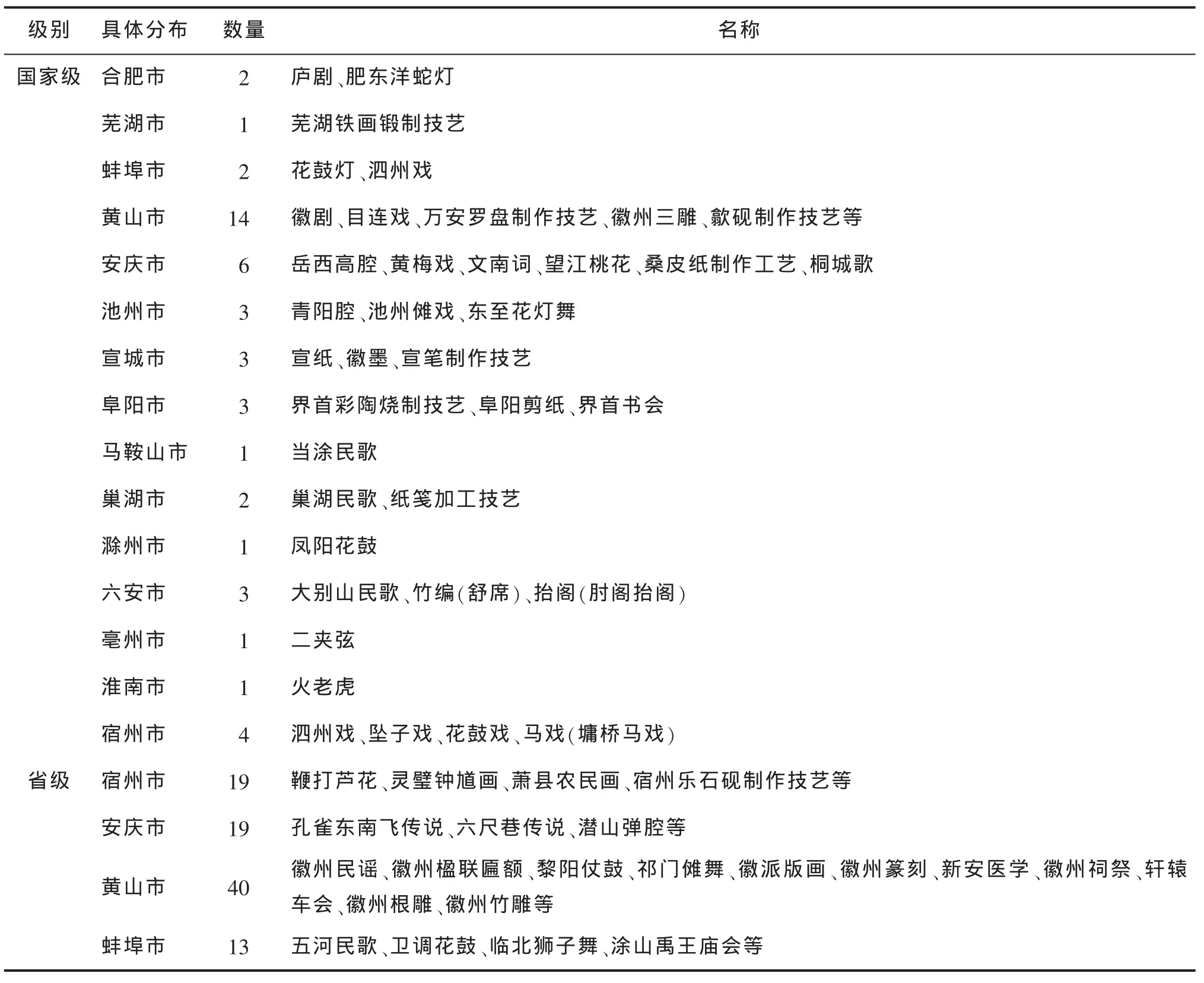

表2 安徽省非物质文化遗产分布[2]

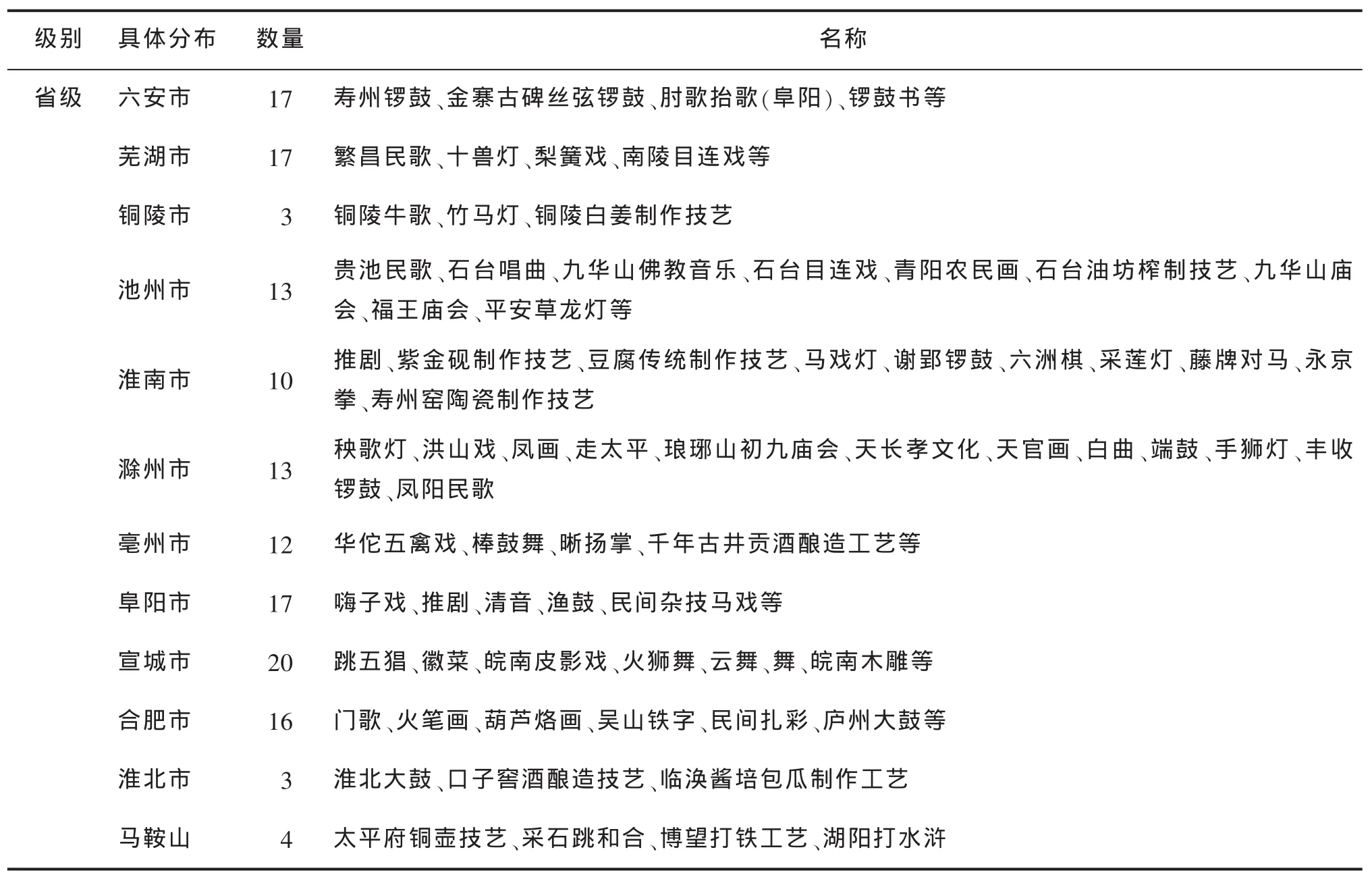

续表2 安徽省非物质文化遗产分布[2]

安徽省非物质文化遗产分布在安徽省的16个地级市,国家级非物质文化遗产大部分分布在皖南地区,其中,黄山市拥有的国家级非物质文化遗产最多,占安徽省国家级非物质文化遗产总量的30%,安徽省省级非物质文化遗产黄山市分布最多,达到40项,也是皖南地区分布最多,占总量的37.5%,皖中和皖北地区基本持平,徽州地区山灵水秀、人文荟萃、物产丰富.非物质文化遗产丰富,旅游资源丰富,但目前对非物质文化遗产的旅游开发还有待进一步发展.

2 非物质文化遗产保护与旅游开发

2.1 非物质文化遗产的保护

在看到非物质文化遗产旅游开发对非物质文化遗产保护作用的同时,也要注意旅游可能带来的负面影响,首先,旅游地当地政府为了加快发展当地旅游,带动当地经济的发展,很少注重非物质文化遗产的保护,过度旅游开发,对非物质文化遗产造成不可修复的破坏;其次,有些非物质文化遗产旅游开发难度大,开发不足,造成收入降低,当地生活水平不高;再次,开发模式单一,只注重某一方面的开发,忽略了整体性;最后,保护措施不力,不关注对非物质文化遗产的修复,或者没采取恰当的措施进行保护,结果达到了相反的效果.

处理好非物质文化遗产保护与旅游开发之间的关系,合理的进行开发,实现非物质文化遗产的保护与利用效益最大化.

2.2 安徽省非物质文化遗产旅游开发现状

2.2.1 民俗风情型节事活动开发模式

安徽省非物质文化遗产丰富,在安徽省旅游开发中,民俗节事活动是开发的重点,政府与民众都非常重视,一般都由政府主导组织,企业冠名赞助,民众自发参与.目前,运用民俗节事活动的方式主要有:在原生地直接展示、在异地进行移植性的集中开发、丧失节日民俗的民族由于旅游开发的需要而重新建构等,安徽省多采用在原生地直接展示的方式.余青、吴必虎等将民俗风情型节事活动定义为:以各民族独特的民俗风情和生活方式为主题(民族艺术、风情习俗、康体运动等)的节事活动,因此按此分类,安徽省蚌埠市怀远县的涂山禹王庙会、阜阳市的界首苗湖书会、滁州市全椒县的走太平等都属于此类.

2.2.2 演艺类开发模式

安徽省非物质文化遗产中的民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺、竞技与杂技、传统手工技艺皆具有很强的表演性,能够开发成演艺类产品,通过演艺可以宣传当地的旅游业,一场成功的大型表演可以让人们对这个地方印象深刻,拉动旅游发展,表现形式有:可以独立演出,作为很有特色的旅游吸引物,如安庆黄梅戏、徽州庐剧等;也可以与景区景点结合,突出演艺及其氛围,如宣纸的制作工艺结合徽州所特有的风景,别具韵味,令旅游者跃跃欲试,驻足观望.此种开发模式在安徽省也很普遍,因为徽州所特有的文化背景,吸引不少游客,但是这种表演过于商业化,很可能会丧失其特有的原真性,这也是笔者在看到安徽旅游业快速发展兴奋之余所担忧的,毕竟原生态的东西更具有历史文化价值.

2.2.3 旅游纪念品开发模式

安徽省的民间美术、传统手工技艺在作为演艺类旅游品展现给旅游者,让旅游者亲自动手制作的同时,也能够让旅游者买回去,送给亲戚朋友或直接留作纪念,目前安徽省的旅游纪念品的开发比较普遍,也给我省带来一定的旅游收入,但是另一方面,许多经典的纪念品缺乏新意,重复率比较高,没有景点的特色,所以各个景点应当加强对特色商品的开发,创造更大的收入.目前安徽省的许多手工艺品会做的人越来越少,趋于消亡,把这些手工文化资源由实用转化为旅游纪念品有较大的市场和开发空间,正是由于旅游市场的要求,旅游业在政府引导和管理下获得长远的发展[4].

(1)施工方案制定。为保证单井施工的精准化,在区域钻井模式的基础上,以“中国石化钻井井史数据查询系统”为平台,以现有的完成井井史资料为参考,进行数据采集,分析对比,把握施工重点、难点,对施工井制定钻井工程施工方案和钻井液施工方案。方案的流程包括技术办公室专家制定、专家组汇商讨论、技术领导审批三个环节。

2.3 安徽省非物质文化遗产保护和旅游开发过程中存在的问题

2.3.1 旅游开发过度,游客数量过多

以非物质文化遗产这种无形的文化遗产吸引游客的地方,必须有旅游基础设施作为旅游的载体,当旅游者人数过多时,当地政府为了增加旅游收入,对非物质文化遗产所带来的后果考虑不全,加强对基础设施的建设,从而破坏当地的原生态建筑.

2.3.2 文化底蕴挖掘不够[5]

非物质文化遗产中蕴含着丰富的历史文化资源,是人类祖先留给子孙后代的宝贵财富,是我们应该更加珍惜和开发的资源,旅游不应仅仅是商业活动,它应是可根据需要重现历史文化和自然的一种思想教育体系,如何传承和弘扬无形的非物质文化遗产是安徽省非物质文化遗产保护面临的重大挑战.

2.3.3 非物质文化遗产保护法律不健全[5]

在2005年初的省十届人大四次会议上,安徽省六安市代表团吴昌期等35名代表提出,安徽省传统工艺美术在全国的地位较高,文房四宝、铁画、铜雕、木刻、剪纸等艺术作品享誉海内外.但行业技术水平和行业管理及发掘、保护工作的开展状况极不适应;一些事业人才长期得不到相应荣誉和待遇;一些传统技艺得不到保护和宣传,甚至濒临失传;技艺失传,人才外流现象严重.可见安徽省对非物质文化遗产的保护法律没有其他省市做的好,而且,2010年10月份我省才成立首家非物质文化遗产保护协会,可见安徽省非物质文化遗产起步较晚.非物质文化遗产普查、建档制度不健全和分布图集以及名录保护体系不完善,造成其普查与建档的不便.

2.3.4 传承人缺乏[5]

随着全球化、现代化的冲击,安徽省的非物质文化遭受时尚潮流的冲击,而且现代的年轻人对一些传统的手工技艺基本都不会了,这些传统的文化随着那些老年人的逝世也逐渐消失,到最后可能被人们所淡忘.

3 安徽省非物质文化遗产保护与旅游开发的对策建议

3.1 加强组织领导[6]

安徽省一直遵循“保护为主,抢救第一、合理利用、传承发展”[7]这16字方针,针对游客数量过多采取加强组织领导的措施,建立安徽省非物质文化遗产保护工作联席会议制度.负责统一协调全省非物质文化遗产保护工作,制定非物质文化遗产保护规划、方案;协调处理有关事项;审核申报国家级非物质文化遗产代表作名录和审定省级非物质文化遗产代表作名录等.各市县也应建立相应的组织机构.

3.2 制定切实的非物质文化遗产保护法律

遵循2006年发布的《安徽省非物质文化遗产保护条例》,按照条例的要求,做好非物质文化遗产的保护工作,并落到实处,加强民间对非物质文化遗产的保护意识,达到政府与民众共同为保护我们的文化遗产而努力的效果.制定安徽省非物质文化遗产项目分类保护标准和规范,加快建设安徽省非物质文化遗产保护利用设施,加强对安徽省非物质文化遗产的宣传、教育.

3.3 建立传承机制

通过设立非物质文化遗产保护区域,确定非物质文化遗产民间传承人等办法,研究建立非物质文化遗产传承机制,鼓励具有一定影响的民间艺人传授技艺,对有代表性并做出重大贡献的保护区域和传承人授予相应称号,非物质文化遗产也可通过旅游要素进行生产性传承.

3.4 注重非物质文化遗产的保护[8]

在开发非物质文化的过程中,注重对原生态非物质文化的保护,也注重对非物质文化遗产所依赖的环境的保护,这样就会多一份文化气息,对处于濒危状态且具有重大价值的非物质文化遗产抓紧抢救;对处于濒危状态的民间文化传承人所掌握的知识和技艺进行抢救性记录;对珍贵的非物质文化遗产原始资料和实物积极征集,妥善保管,以传承和弘扬.

3.5 制定保护规划,实施保护工程[9]

对安徽省的非物质文化遗产做出充分的调查,在调查的基础上,做出切实可行的保护规划,将保护工作的长远目标与近期安排相结合,分阶段对本地区具有重大历史、科学和人文价值的非物质文化遗产种类进行保护和传承,使保护工作有重点、有步骤地实施.对于那些濒临消失的非物质文化遗产,加大保护力度,多投入资金,以做到对我省非物质文化遗产的保护与传承.

3.6 加强对安徽省非物质文化遗产的宣传、教育

通过加强对非物质文化遗产的宣传活动,让人们都意识到其价值、作用,努力在全社会形成保护非物质文化遗产的社会环境和舆论氛围,从而共同担负起保护和传承的神圣职责,非物质文化遗产保护可以提高青少年对非物质文化遗产的兴趣,培养相关的人才,这样那些传统文化也会后继有人了,非物质文化遗产是我们宝贵的财富.

[1]安徽旅游网首页,安徽省非物质文化遗产简介.(2009-11-10)[2011-06-21].http://www.ahtourism.com.

[2]安徽省文化网,安徽非物质文化遗产概况.(2007-08-23)[2011-06-21].http://www.ahage.net.

[3]杨洪,邹家红.湖南省文化旅游产业发展研究[J].产业与科技论坛,2008,(7):64-66.

[4]曹诗图,鲁莉.宜昌市非物质文化遗产旅游开发研究[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2009,(5):9-13.

[5]中共中央办公厅,国务院办公厅印发的《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》,2012-02-15.

[6]《国务院办公厅关于加强中国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发[2005]18号).

[7]黄继元.云南省非物质文化遗产旅游开发研究[J].旅游研究,2009,(12):8-14.

[8]黄永林,谈国新.中国非物质文化遗产数字化保护与开发研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2012,(2):49-55.

[9]黄跃平.非物质文化遗产的保护与开发——以桂林为例[J].社会科学家,2011,(2):159-161.