豫北四座龙山文化城址性质初探

2013-09-17张建

张 建

(郑州大学 历史学院,郑州 450001)

豫北晋南地区位于中国第二、三级阶梯的过渡地带,西连太行山,东接华北平原,沁河和黄河古河道在此经过,形成肥沃的冲积平原,孕育了悠久的历史文化,自古以来就是文化交流的重要通道。在这一地区,旧石器和新石器时代早期的文化发现较少,新石器时代中期的裴李岗文化、磁山文化、老官台文化在这里汇集;新石器时代晚期,这里又成为河洛与海岱地区各文化交流的重要区域;至龙山时代,河南龙山文化、陶寺文化、山东龙山文化在这里交汇。在黄河故道以西、太行山以东、沁河以北、漳河以南集中发现的安阳后冈、辉县孟庄、温县徐堡、博爱西金城等4座龙山文化城址即是位于此区域。龙山时代作为中华文明产生的重要时期,社会复杂化加剧,城乡分野,大型礼制性建筑、铜器和文字的发现,将文明起源研究推向了新的高度。因此,探讨这一地区该时期城址的性质对早期文明起源研究具有非常重要的学术意义。

一、城址概况

(一)安阳后冈

遗址位于洹河南岸一舌形河湾的高岗上,西、北、东三面濒河,南面是高楼庄村。岗呈不规则的椭圆形,南北长约400米,东西宽约250米,遗址总面积约10万平方米。是1931年春季梁思永先生在殷墟发掘时发现的,1931-1934年间,在这里发现了许多仰韶、龙山和殷墟时期的遗迹、遗物,其中以龙山遗存最为丰富,发现了著名的殷墟文化、龙山文化、仰韶文化相互叠压的“三叠层”。夯土城墙是在1931年秋季后冈遗址的第二次发掘中发现的,主要分布在西南区的289等坑,夯土墙长70余米,宽2-4米[1]。建国后经过三次发掘,又发现了大量的龙山文化房址、灰坑和陶、石、骨器[2]。

根据出土遗物来看,陶器主要以泥质灰陶居多,黑陶数量逐步下降,有一定数量的白陶和蛋壳陶。绳纹、方格纹增多,素面磨光器减少,有少量的划纹。绳纹较粗,篮纹较宽,方格纹呈菱形。制法以轮制为主,制作精细,器胎较薄。主要器类和早期一致,有深腹罐、瘦袋足甗、罐形斝、小口高领鼓肩双耳瓮、折腹盆、平底盆和双贯耳的器盖、圈足盘、豆等,还有一些鬲。

石器多为磨制,主要有石灰岩、砂岩和燧石,器类以斧、锛、铲多见,另有一定数量的细石器。

此类遗存,梁思永和尹达先生分别称其为龙山文化“豫北区”和龙山文化“辛村期”。60年代初,安志敏先生将豫北冀南、豫中及豫西地区龙山文化遗存统称为“后冈第二期文化”。随着考古资料的不断丰富和研究的逐步深入,严文明、李伯谦、董琦等先生认为其是一支独立的考古学文化[3]。

结合后冈遗址聚落自身情况和其他城址产生的年代来看,后冈城址的出现应在龙山文化的晚期,该时期文化遗物最为丰富,生产力水平较高,聚落分布范围也急剧扩大,房屋建筑水平先进,高等级的大房子集中出现,在许多房址下还发现有用人埋葬的奠基坑。结合梁思永先生在《后冈发掘小记》里面夯土范围的标注来看,1979年发掘区大部分应位于城内,发掘范围内丰富的后冈二期文化遗存应属于城址使用年代的,这为判断城址性质提供了较为可信的资料。

(二)辉县孟庄

孟庄遗址位于河南省辉县市东南孟庄镇东侧的台地上。1992-1995年,河南省文物考古研究所对该遗址进行了发掘。考古资料表明该遗址包含有裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化、二里头文化、商文化及东周文化等多种文化遗存,尤为重要的是在遗址西北部发现一处殷墟文化、二里头文化和龙山文化相互叠压的三叠城。

城址的平面略呈方形,东城墙最长,为375米;北城墙残长260米,复原长度为340米;西城墙破坏严重,经发掘推断西城墙复原长度330米;南城墙已不存在,仅存有南护城河。城墙的宽度从已发掘且保存较为完好的东墙和北墙看,主体城墙基础部分宽13-14米,内部附加部分6-7米,城墙保存最好部分残高0.50-1.20米。城墙内面积约12.7万平方米,外围有一周护城河。城址东城墙中部发现有城门,西墙中北部有大的缺口,已探出部分宽约15米,从发掘看此段龙山文化城墙在二里头文化之前已被洪水冲毁。南墙已不存在,是否有门已无法知晓,北墙中部墙体保存也较差,经发掘未发现城门迹象。城内的主要遗迹有灰坑、灰沟、房基、水井、墓葬等[4]。

城址始建年代在龙山文化晚期,陶器有夹砂、泥质和夹蚌三种,以灰陶最多,黑陶、褐陶次之。纹饰有篮纹、绳纹、方格纹、弦纹、附加堆纹等。纹饰与所饰器类关系密切,如夹砂灰陶深腹罐多饰绳纹和方格纹,泥质灰陶高领瓮、刻槽盆、甗的甑部多见篮纹。陶器以轮制多见,也有部分手制或模制。常见器物组合有深腹罐、瘦袋足甗、盆形斝、鬶、甑、小口高领鼓肩双耳瓮、大口鼓腹双耳瓮、折腹盆、刻槽盆、圈足盘、双贯耳器盖等,豆和平底盆、单耳杯少见。

石器主要有斧、铲、钺、锛、凿、刀、镰、镞等,根据报告来看,以斧、锛、凿、镞、刀最多,其次为石镰。

(三)博爱西金城

西金城遗址位于焦作市博爱县金城乡西金城村。2006-2008年山东大学考古系对其进行发掘,发掘面积共计5200平方米。该遗址包含有仰韶文化、龙山文化晚期、汉代和唐宋时期的堆积。

城址位于整个遗址(及西金城村)的中东部,绝大部分压在现代村舍之下。城墙位于地表1.5米以下,残高2-3米。城址的平面形状大致呈圆角长方形,只有西南角略向内斜收,北墙长560米、西墙长520米(含斜收部分)、南墙长400米、东墙长440米,城内面积25.8万平方米,含城墙面积达30.8万平方米。西、南城墙中部有中断迹象,可能为城门所在。北、东、南三面城墙外侧发现有小河或排水沟环绕形成的防御壕沟。由于发掘区主要在城外,仅发现有龙山时代的灰坑和水井,但通过调查、钻探,在城内高岗上(被粮库占压),分布有密集的大型白灰面房址[5]。

西金城的陶器主要有泥质、夹砂和夹蚌三种,以灰陶为主,褐陶次之,红陶少见。纹饰有绳纹、篮纹、方格纹、弦纹、附加堆纹等。制法以轮制为主,器形以罐、瓮、器盖数量最多,豆、折腹盆、刻槽盆次之,另有少量单耳杯、甗、鼎、鬶等。

石器以石灰岩为主,另有粉砂岩、大理岩、片麻岩等,硬度不高,石质较脆,以铲、刀、镰数量最多,斧、钺、镞较少。石器除部分细石器外,均为磨制,较为精细。

(四)温县徐堡

徐堡遗址位于焦作市温县武德镇徐堡村东,沁河南岸。2006年8月至2008年6月,焦作市文物工作队、河南省文物考古研究所与郑州大学历史学院考古系等单位先后对该遗址进行发掘,发掘总面积4500平方米。发现了龙山时代的城墙、壕沟、大型台基等遗迹。

城墙为堆筑夯打而成,西、南、东三面城墙保存较好,墙体两侧有护坡。西城墙长360米,南墙长500米,东墙长约200米,北墙被沁河冲毁。在西墙和东墙的中部各有一缺口,宽约10米左右,应为城门所在。在城址中部发现一处堆筑台基,东西长90米,南北宽70米,面积6000余平方米,可能为城址的重要建筑部位。整个城址平面略呈圆角长方形,现存面积约20万平方米[6]。

徐堡遗址出土陶器简报中仅见 H88、H299、H295、H280、H308共5个单位。陶质以夹砂陶为主,泥质陶少量,以灰、灰褐陶占多数,褐陶少量。方格纹、绳纹、篮纹常见,另有一定数量的划纹、弦纹。器形主要有深腹罐、瘦袋足甗、折腹盆、圈足盘、刻槽盆、器盖、平底碗、瓮等。

徐堡遗址的石器以青石(灰岩?)为主,另有一些花岗岩,石器以铲、刀、斧为主,凿、镰、锛、镞数量较少。均为磨制,较为精细。

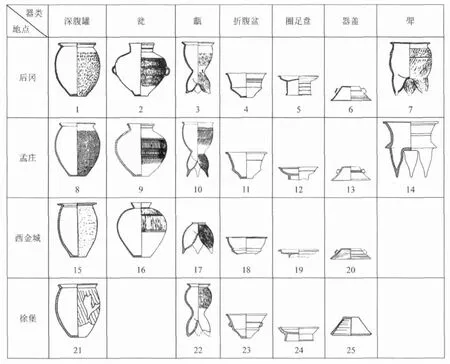

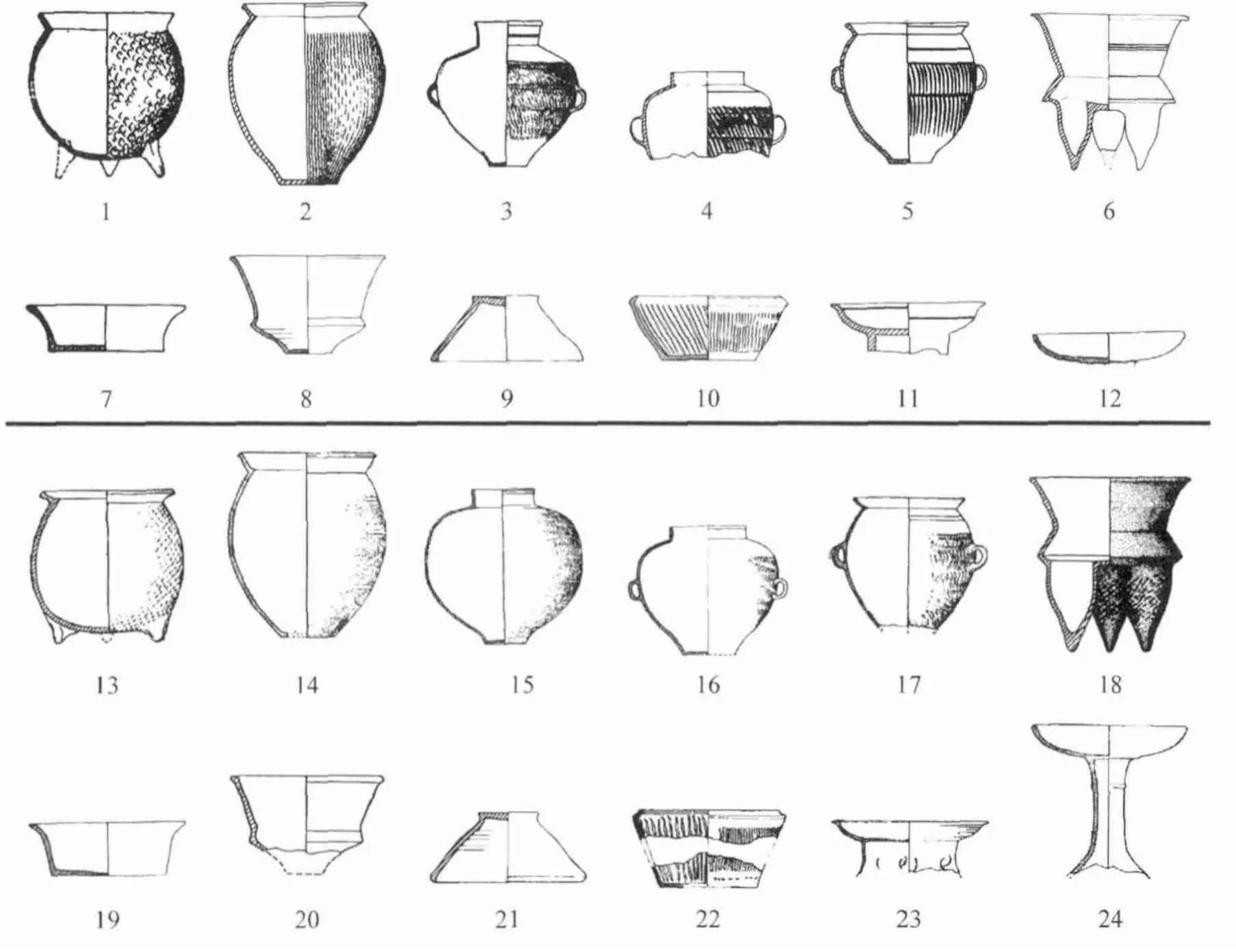

图1 豫北四座龙山城址出土主要陶器

综合以上来看,4座城址出土陶器均以灰陶为主,陶质以夹砂、泥质和夹蚌为主,器物组合上均见深腹罐、瘦袋足甗、瓮、折腹盆、平底碗等,而且这些器物形制较为接近,各遗址内虽出有一些其他的陶器,如后冈多罐形斝、鬲,和西方陶寺文化有些同类器物接近;孟庄有鬶等东方的因素,这种情况反映了4座城址存在着紧密的联系,但是文化的发展又有一定的独立性。

这些地点石器的材料大多是来源于附近山上,均为磨制,较为规整,石器常见铲、刀、斧等,部分遗址还出有细石器。这些石器造型上较为接近,但是遗址内不同种类石器在整个石器时代中的比例有所差异,可能反映了遗址间生业模式的差异。

二、聚落间的比较研究

(一)聚落布局

从聚落所在地理位置来看,四座城址均位于太行山麓,地势开阔,较周围稍高,而且临近水源。

聚落内部分区并不明显,但是整个聚落功能较为完善,城址、居址、墓地、井、灰坑、祭祀坑等遗迹单元齐全,部分遗址还发现有陶窑。通过遗址平面图来看,不同遗迹单元布局没有规律,聚落内部缺少规划。

(二)城址和遗迹的建造方法

由于后冈遗址城墙资料缺少,无法证实其建造方法,通过其他三座城址的发掘剖面来看,两边均有护坡,且护坡角度不大,由此可推断它们应为堆筑而成,较缓的护坡也反映了城址的军事性能较弱。

从房屋建筑来看,各遗址均以圆形房屋多见,建筑技术上似乎以后冈、西金城最为先进,较多的白灰地面以及大型房子,其他城址虽说有夯土建筑,但未见实物。

这些城址中还发现有一定数量的祭祀 (奠基)遗存,埋有猪、牛甚至人,从埋葬方式和坑的形状来看,和郑州地区王湾三期文化的大河村遗址、王湾遗址、王城岗、瓦店等遗址的同类遗存较为接近。

发现的墓葬均为圆角长方形竖穴土坑墓,葬式均为单人仰身直肢葬,随葬品极少,和陶寺墓地相比,这些遗址的墓葬大多等级较低,而且埋葬较为混乱,显然缺少一定规划,这可能与城址的等级较低以及生活水平低下有关,从而在另一方面也反映出这些城址的政治、军事功能较弱。

(三)生产方式和生活方式

生产方式在考古上的物化体现就是生产工具,日用陶器则体现了遗址内原始先民的生活方式。

从生产工具来看,四座城址均出有较多的铲、镰、斧、刀,应该从事着以农业为主的生产活动,另外,还出有较多的石、骨镞,有的遗址还有石球,又反映了当时的渔猎、采集经济在生产中也占有一定比重。

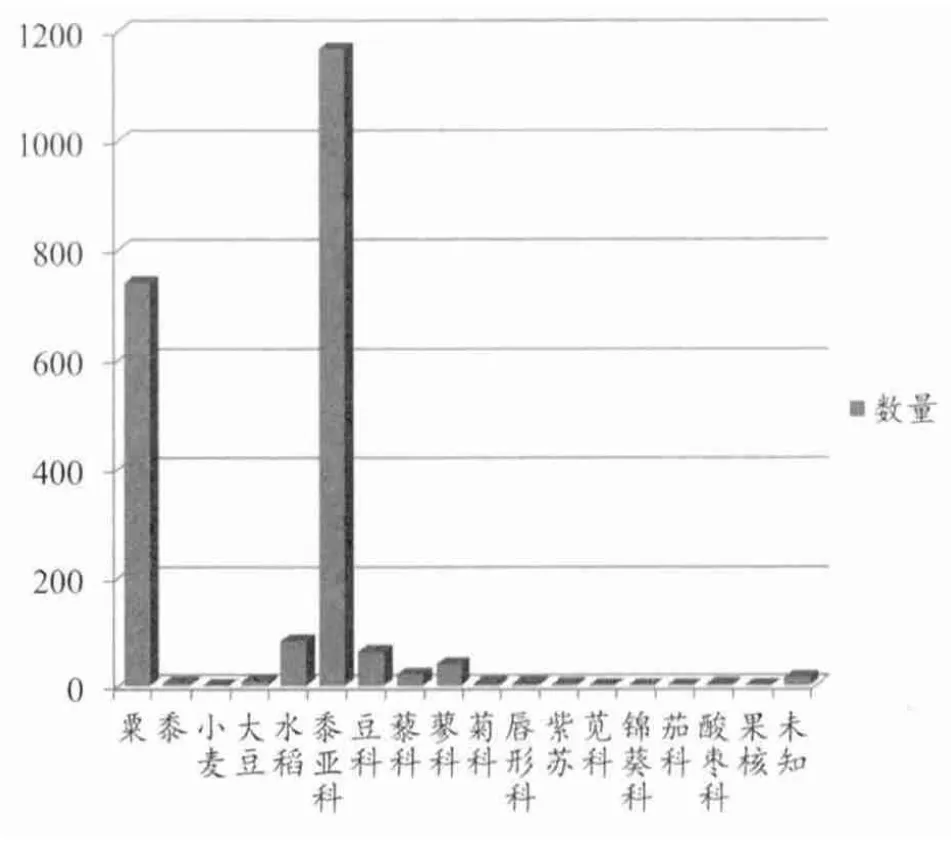

目前博爱西金城的发掘者对龙山时期37份样品进行浮选,发现了大量的粟、黍、小麦、水稻等农作物种子,同时还发现其他植物的种子和果核[7](见图2);发掘者对遗址内出土田螺进行分析,认为田螺多采集在春季,可能与当时农业经济不发达,春季粮食短缺的状况有关,亦反映了渔猎、采集经济在当时人们生产中的重要地位之现状[8]。

图2 西金城遗址龙山文化标本浮选统计柱状图

通过对生活用具的比较,这四座城址的基本陶色一致,灰陶为主;器类相同,均是以甗、罐、瓮、折腹盆、平底盆、器盖为组合的器物,生活方式上也可能趋同。

三、文化因素分析

通过《中国文物地图集》山西、河南分册标注的这一地区龙山文化遗址来看,他们的分布较为密集,基本可以分为两大片区:1.环嵩山周围沿黄河故道至豫北地区,这一区域属于王湾三期文化和后冈二期文化的分布范围;2.关中盆地东部,吕梁山东、太行山西侧的临汾盆地,这一地区是在继承当地庙底沟二期文化基础上发展而来的三里桥文化和陶寺文化的范围[9]。两大区域文化都可归为以灰陶为主的河南龙山文化系统,其主体都是由当地仰韶晚期文化发展而来,在发展过程中各文化之间有着较为密切的关系,共同奠定了早期中华文明的统一性和多样性基础[10]。

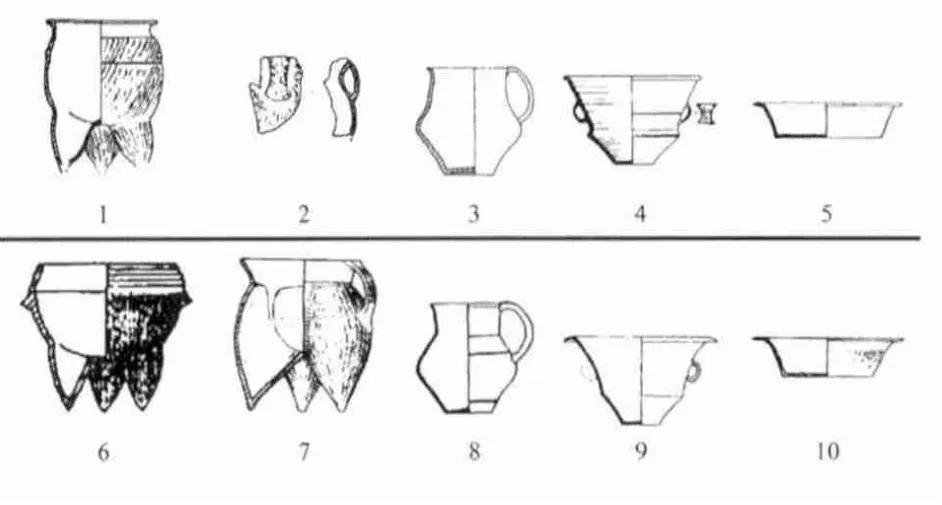

(一)与陶寺文化的关系

这四座城址隔太行山和陶寺遗址相邻,通过沁河、漳河两大水系,将两地区文化紧密连在一起,因此在它们及其周围遗址中都发现了与陶寺文化相近的因素,如后冈、安阳南岗[11]发现了一定数量的鬲、罐形斝,孟庄、西金城、新乡李大召[12]等发现较多单耳杯,还有附双耳的折腹盆和宽平沿浅腹平底盆,这些器物和陶寺文化的同类器物极为接近[13]。

图3 豫北龙山文化晚期和陶寺文化晚期相同文化因素比较

图4 豫北龙山文化晚期和山东龙山文化晚期相同文化因素比较

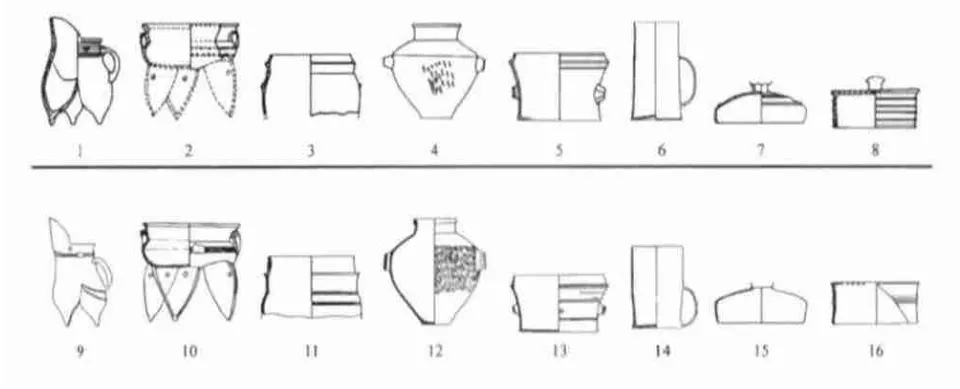

(二)与山东龙山文化的关系

该地区龙山文化临近黄河,和山东龙山文化有较为密切的关系,尤其是在以辉县孟庄和安阳后冈遗址为代表的后冈二期文化分布范围内,较多遗址发现有东方因素,如安阳南岗、汤阴白营[14]、永年台口[15]、辉县孟庄遗址等。关于这一地区龙山文化晚期遗存中发现的典型东方文化因素,山东大学栾丰实先生早已做过分析[16]。这一时期两地具有相同文化因素的器物主要有袋足鬶、鼎、子母口瓮、有领瓮、圈足盆、筒形杯、器盖等[17]。

(三)与王湾三期文化的关系

通过陶器的比较,我们不难发现,两个地区的文化面貌有一定的差异,王湾三期文化以鼎为主要炊器,而在这四座城址中较少发现,取而代之的是甗;但是其他器类,除形体上略有差别外,均较为一致。如在豫北发现的深腹罐、高领瓮、双耳罐、斝、平底盆、折腹盆、器盖、刻槽盆、圈足盘、豆等,在王湾三期文化遗址如登封王城岗[18]、郑州站马屯[19]、郑州大河村[20]、新密古城寨[21]、新密新砦[22]、禹州瓦店[23]、吉利东杨村[24]等地点均有发现,而且陶色、纹饰也较为接近。

图5 豫北龙山文化晚期和王湾三期文化晚期相同文化因素比较

四、余论

综合来看,这几座城址的始建和主要使用年代均在龙山时代中期至晚期偏早之间,其绝对年代为公元前2000年左右,相当于历史上的尧、舜、禹时期。从发掘资料和城址的建造方式来看,这些聚落的政治、军事功能偏弱,而且城内居民生活水平仍较低,结合出土遗物分析来看,它们又体现了较为浓厚的一体性,和王湾三期文化关系较为密切。根据历史、考古以及第四纪地质等各界学者的研究,其分布地区和时代与鲧、禹治水有关。

首先,这四座城址的分布地域和史书记载的尧、舜、禹的主要活动范围相符。《禹贡》载“冀州:既载壶口,治梁及岐。既修太原,至于岳阳。覃怀致功,至于衡漳”,《正义》曰:“黄河自胜州东,直南至华阴,即东至怀州南,又东北至平州碣石山入海也。东河之西,南河之东,南河之北,皆冀州也”。据此,有学者考证,豫北地区正是史书上记载的尧、舜、禹主要活动范围“冀州”所在,也是黄河所经之处[25],陶寺遗址发掘后其作为尧舜都城被较多学者认可[26]。

其次,结合历史资料、考古材料和自然科学的分析方法,这四座城址的位置和鲧、禹治水的区域吻合,年代也相近。在徐堡城址发掘之后,就有学者根据历史资料考证,该城址与大禹治水的区域一致[27];在此之前,就有学者结合考古发现的各时期遗址材料,认为黄河在龙山时代改道由经河北平原入海至走苏北入海[28];近年研究者利用第四纪地质学等方法,也证明了新发现的徐堡、西金城城址的年代、位置与龙山时代晚期的洪水事件密切相关[29]。

第三,目前学术界多认为二里头文化为夏文化,其来源于王湾三期文化[17]。据史书记载鲧为嵩伯,主要活动范围在嵩山周围,与王湾三期文化的分布接近,这一地区发现了大量和王湾三期文化相同的文化因素,由此,这些遗存和鲧、禹治水相关也更符合实际。

因此,无论是从考古资料还是综合考古、历史、地理等研究资料,豫北地区这四座龙山文化晚期城址的出现可能和鲧、禹治水有关,通过治水,促进了华夏集团管理机构的强化以及首领地位和威望的提高,这也为舜后“天下诸侯皆去商均而朝禹”、陶寺文化的突变埋下了伏笔[30]。结合四座城址聚落内部以及和周围其他文化聚落文化因素分析,它们除了保护当地居民抵御洪水,同时作为区域内重要聚落,还有着一定的对外交流职能,该区域各考古学文化的交流融合,为中华文明起源多元一体的格局形成也奠定了基础。

[1]梁思永.小屯龙山与仰韶[C]//庆祝蔡元培65岁诞辰集外编(下).北平:商务印书馆,1935.

[2]中国科学院考古研究所安阳发掘队.1971年安阳后冈发掘简报[J].考古,1972(3).

[3]梁思永.龙山文化——中国文明的史前期之一[C]//梁思永考古论文集.北京:科学出版社,1959.

[4]河南省文物考古研究所.辉县孟庄[M].郑州:中州古籍出版社,2003.

[5]河南省文物管理局南水北调文物保护办公室,山东大学考古系.河南博爱县西金城龙山文化城址发掘简报[J].考古,2010(6).

[6]韩长松,毋建庄.河南焦作温县徐堡龙山文化遗址发掘简报[C]//焦作文博考古与研究.郑州:中州古籍出版社,2008.

[7]陈雪香,王良智,王青,等.河南博爱县西金城遗址2006-2007 年浮选结果分析[J].华夏考古,2010(3).

[8]王良智.博爱西金城遗址出土圆田螺的采集季节分析[J].华夏考古,2010(3).

[9]高天麟,张岱海,高炜,等.龙山文化陶寺类型的年代与分期[J].史前研究,1984(3).

[10]王震中.略论“中原龙山文化”的统一性与多样性[C]//中国原始文化论集——纪念尹达八十诞辰.北京:文物出版社,1989.

[11]中国社会科学院考古研究所安阳队.安阳大寒村南岗遗址[J].考古学报,1990(1).

[12]郑州大学历史学院考古系.新乡李大召——仰韶文化至汉代遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2006.

[13]高天麟,张岱海.山西襄汾县陶寺遗址发掘简报[J].考古,1980(1).

[14]河南省安阳地区文物管理委员会.汤阴白营河南龙山文化村落遗址发掘报告[J].考古学集刊,1983(3).

[15]河北省文化局文物工作队.河北永年县台口村遗址发掘简报[J].考古,1962(12).

[16]栾丰实.论城子崖类型与后冈类型的关系[J].考古,1994(5).

[17]靳松安.河洛与海岱地区考古学文化的交流与融合[M].北京:科学出版社,2006.

[18]河南省文物研究所,中国历史博物馆考古部.登封王城岗与阳城[M].北京:文物出版社,1992.

[19]河南省文物研究所,文化部文物局郑州培训中心.郑州市站马屯遗址发掘报告[J].华夏考古,1987(2).

[20]郑州市文物考古研究所.郑州大河村[M].北京:科学出版社,2001.

[21]河南省文物考古研究所,新密市炎黄历史文化研究会.河南新密市古城寨龙山文化城址发掘简报[J].华夏考古,2002(2).

[22]北京大学震旦古代文明研究中心,郑州市文物考古研究院.新密新砦1999-2000年田野考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2008.

[23]河南省文物考古研究所.禹州瓦店[M].北京:世界图书出版公司,2004.

[24]洛阳市文物工作队.河南洛阳吉利东杨村遗址[J].考古,1983(2).

[25]李民.《禹贡》“冀州”与夏文化探索[J].社会科学战线,1983(3).

[26]李民.尧舜时代与陶寺遗址[A].襄汾陶寺遗址研究[C].北京:科学出版社,2007.

[27]马世之.徐堡城址的性质问题[J].中原文物,2009(2).

[28]王青.试论史前黄河下游的改道与古文化的发展[J].中原文物,1993(4).

[29]张俊娜,夏正楷.中原地区4ka BP前后异常洪水事件的沉积证据[J].地理学报,2011(5).

[30]王巍.公元前2000年前后我国大范围文化变化原因探讨[J].考古,2004(1).