基于张爱玲《金锁记》译本的自译研究

2013-09-16邵霞

邵 霞

(商洛学院 外语系,陕西商洛 726000)

自译特指作者翻译自己作品的过程和结果。波波维奇认为自译文本不是原文本的变体而是一种翻译行为。从历史语言学角度分析,自译者是不仅掌握了至少两种语言的作家,而且尝试运用两种语言进行创作。翻译是译者为了实现文化交流等目的而将源语言转换为目标语言的过程和结果。国内外对翻译文本探讨已经日益透彻和科学化,而未对自译进行系统研究。本文旨在通过分析著名双语作家和译者张爱玲的《金锁记》的两个英文译本,探讨自译与翻译的区别以及自译特征。自译是至少精通两种语言的双语或多语作家把自己用源语言写成的作品翻译成目的语的行为。本文需要指出的是自译作家与双语作家的含义并不完全相同:前者强调的是作者基于同一主题和写作内容用两种语言写成的文本;但是后者强调的是作者运用两种语言进行创作的能力。

一、西方“自译”理论的沿革

对于“翻译”这一概念早已耳熟能详,早在公元前3000年,亚述帝国就有了正式的文字翻译。公元前3世纪,有文字记录的翻译作品的问世标志着西方古代翻译的开始。中世纪时期由于宗教势力加强,宗教神职人员为了使百姓能读到《圣经》文本,他们用民族语言翻译《圣经》。14—16世纪文艺复兴时期对古典文学作品和其他人文科学著作的翻译达到了一个新的高潮。17—19世纪是西方翻译理论史上一个至关重要的发展时期,各种翻译体裁更加广泛。纽马克将20世纪盛誉为“翻译的时代”。

对于“自译”的研究有确切记载的仅有两千多年的历史。在中世纪和文艺复兴以前对于自译实践和理论缺乏系统研究,导致自译者被视为“异质群体”。沃尔什和玛塞拉(Jan Walsh&Marcella Munson)认为自译的发展可以分为三个时期[1]。自译发起于希腊罗马时期,兴盛于欧洲中世纪和文艺复兴时期(1100—1600)。 在这一阶段发展时期,作家使用双语或多语现象不是文化特例,而是受众广为接受的一种文化潮流。这一时期的突出人物是亚当斯 (John Adams),福斯特(Leonard Forster),科普兰(Rita Copeland)。亚当斯和福斯特认为在中世纪时期拉丁语已经濒临灭亡,但是由于拉丁语尤其适用于各种文体的表达,无论在文学、科技领域,还是在神职人员传教活动等各个领域中,人们仍旧倾向于同时使用拉丁语和本国的官方语言。因此,翻译这一阶段双语作家的作品,很难鉴别出作者某一特定作品的拉丁语和本族语文本哪个是原文,哪个是译文。福斯特的《诗人的舌头》是最早开始研究欧洲文学中多语作家的专著之一。他认为双语使用者并不一定是受过高教育程度的人[2]。亚当斯认为研究这一阶段的作家,关注作家在应用拉丁语和本族语创作过程中的社会认同身份至关重要。文学批评家青睐于研究某一类型的双语作品,比如墓志铭或其他公开发表的铭文,这种研究方法缩小了双语和多语的应用范围。因为像商人、民间艺人等也会应用双语,但是他们的口头语言由于不易保持而没有纳入研究范围。对于中世纪自译研究的概述必须强调本族语的大范围使用对拉丁语统治地位的削弱。然而在文艺复兴时期,本族语获得长足发展并且读者的接受开始受到广泛关注,作家自译时使用的语言冲出拉丁语的藩篱。第二阶段是近代早期(1600—1800),由于社会历史原因,18世纪法语是世界通用语,所以这一阶段自译者的翻译实践往往涉及到法语,这一阶段比较著名的自译作家有英国的约翰·多恩(John Donne)和17世纪美洲大陆著名女诗人Sor Juana de la Cruz(1648—1695),以及法籍意大利剧作家哥尔多尼 (Carlo Goldoni)。限于篇幅,本文仅对约翰·多恩的自译实践做简单评论。哥尔多尼一生写了267部剧本,其中150多部为喜剧。从作品数量来看他可称为是多产作家,但是文学界对他从法语翻译到意大利语的自译研究十分匮乏,目前可以搜集到对他自译作品的评论否定意见居多,认为他的意大利母语和他所习得的法语牵制他的自译实践。他在自传中也承认,在将自己法语作品翻译成意大利语的过程中绞尽脑汁考虑如何改变文章结构和措辞以达到准确传递剧作人物间的关系和社会背景。第三阶段是近代和现代时期(1800—2000),这一阶段的作家不仅用两种语言写作,而且尝试用两种语言自译作品。该阶段涌现出许多双语作家并且他们当中的很多人都出版了自译作品。俄裔美国作家纳博科夫(Vladimir Nabokov),印度诗人泰戈尔(Radindranath Tagore),法国作家贝克特(Samuel Beckett)等都是这一阶段的领军人物。本文着重探讨纳博科夫的自译活动,他的《洛丽塔》1955年由巴奥林匹亚出版社出版后引发大量争议,纳博科夫一生的创作丰富多样,涵盖了诗歌、剧作、小说、传记、翻译、象棋与昆虫学等领域。1954年,《洛丽塔》完稿后,美国四家出版社都拒绝出版,理由是书中描绘了一个无英雄气质的男主角物赫伯特对年轻少女有着不可抗拒的情欲欲望,在书的开头和结尾都充斥着大量的性描写。此书在美国尽人皆知,很多读者把它当作一本“黄书”来读。对于纳博科夫来说这只不过是一篇寓言故事,他试图以淫欲来检验爱情。此书从1955—1982年间先后在英国、阿根廷、南非等国家遭禁。他在《洛丽塔》的前言中写到:“我个人最大的悲剧就是我在创作该文本的过程中必须放弃我所熟知、表达不受任何限制的俄语,而必须使用我并不是很精通的英语进行创作”。他拒绝别人翻译他的作品,他认为其他译者缺乏对自己作品的强烈共鸣,缺乏和他一样丰富的词汇以及写作风格。他认为译者如果没有丰富的语言和诗学想象能力就无法翻译他的作品。纳博科夫自译活动涉及三种语言,自译文本的显著特色就是他的自译文本和源文本间存在大量改写。在译本中,他通常会详细叙述源文本中有关比喻和隐喻的描写,这种增译显示了作者对语言的熟练驾驭能力。

自译的定义在西方和中国翻译界都一直没有定论。莫娜·贝克(Mona Baker)主编的《翻译研究百科全书》中指出雷尼尔(Rainier Grutman)对“自译”的定义是作者翻译自己作品的过程和结果。她甚至还将自译划分为“即时自译”(正在创作过程中对原稿的自译)和“延时自译”(在原稿完成或出版后对原作的自译)[3]。施莱尔马赫认为自译作家就像一个幽灵一般,游离于不同的语言和诗学体系之间[4]。通过自译史研究可以发现自译者都至少是双语主体,即他们至少可以说两种不同语言,因此他们的身份不能仅仅局限于单一文化,而应该处于两种语言体系重合的部分。自译文本研究者不应以传统原作与译作之间的对等和相似度作为翻译文本质量高低的衡量标准,而应从流传学和渊源学角度考查自译者将文本从一种语言转换到另一种语言后产生的不同诗学效果。流传学以文学影响路线的放送者为起点研究一国文学、流派或思潮以及作家和作品在他国的声誉,寻找文学接受者的接受影响与变异方面的研究。借助流传学研究自译,可以研究自译作家的人格、精神等对另一国文学接受者的影响。渊源学侧重从终点或者说影响的接受者出发来探求起点或者是影响的放送者的研究,其研究路径是一种“回溯”的方式。借助渊源学研究自译,研究者可以考察一个作家或一种文学曾吸取和改造过的外来因素的源头。捷克学者波波维奇(Anton Popovic)在《翻译学词典》中对自译的定义是作者本人将原作转换成另一种语言的翻译,他甚至明确提出“自译就是翻译”。他将自译称为“授权的翻译”(authorized translation),承认身为原作者的自译者拥有相当的权威或特权,可以对原作进行改写[5]。在《文化构建》一书中苏珊·巴斯内特(Susan Bassnett)和安德烈·勒菲弗尔(Andre Lefevere)在“翻译何时不是翻译? (When is a Translation not a Translation?)”中认为:“自译是伪译的一种”[6],对“自译是翻译之说”提出质疑。他们否认自译是翻译的一种,因为作为作者的自译者不受原作品的限制,在翻译过程中他们会进行改写导致他们的译文与原文本间往往有较多的增删和创作。布莱恩·菲奇(Brian Fitch)通过对比研究欧洲大量自译者的作品后发现,由于自译者的译作与原作存在差异就不能像对待一般译者的译文一般囿于传统的“对等”来衡量译文,但是原作与译作之间情节和语言特色的巨大相似性又使得研究者无法把原作或译作中任何一方称为不受限制的自发创作;同时,原作和译作都处于一种相互矛盾的独立状态,因为把原文和译文回译后并不能完全还原成对方;而且,译文是对原文选择性的翻译结果,但是研究者没有办法明确指出译文中存在的差异在原文中完全不存在。还有一种定义来自于克里斯托夫(Christopher Whyte),他认为自译是:“作者把自己用一种语言写成的文学作品用另一种语言重新写出来,重新写出来的作品与原著足够相似到可以将其视为原著的翻译”[7]。

二、“自译”与翻译

翻译被视为一种再生产行为,文本的意义通过这一行为从一种语言转换为另一种语言。翻译者的核心任务是挖掘出作者在文本中所隐含的潜在含义,并且运用适当目的语表达出作者意图。韦努提(Lawrence Venuti)认为面对文本,由于作者权威的存在,译者的合法地位一直没有得到充分认可[8]。明尼(Alastair Minnis)指出,要想理解中世纪对“作者”这一词汇的理解,首先要明白该词汇蕴含的丰富意思。“作者”包含权威、权利、行动、可靠性这四层含义。任何一部作品其本身就是对活生生的历史现实的反映,但是作为译作,它在译者面前又成了需要反映的对象。在这种情况下,原作是第二性的、特定的艺术现实,而译者则以自己独特的创作方法反映原作。面对不同的翻译文本,译者需要想尽一切办法搜寻与作者相关的背景材料,在反应过程中经常性地受到原作的影响,被原作牵着走;为了用合适的语言再现原作,译者不得不对原作进行创造性的处理,改变原作面貌应服从文本通顺和达意需求。现实主义翻译观指出,无论译者做出多大努力,译作与原作都不可能达到绝对的等同,等同只能是相对的,其相对程度取决于译者的翻译美学观和世界观。然而对于自译者来说,他们在揣摩作者措辞意图和文章构思方面所花费的努力远远小于译者。同时,自译者不受传统翻译标准——“对等”的束缚。图1、图2清晰地表达了自译与翻译的区别。

从图1和图2可以看出译者与原作者一样,也是语言的生产者。同时,翻译是一个做出选择的过程,在翻译过程中做出连续选择的译者,不仅需要消化源文本内容,头脑中还要勾画译本蓝图,整个文本的翻译涉及语言、文学传统和文学互文文本之间的相互作用。译者在反应过程中的选择还涉及六个方面的因素:译者的认知体系、知识结构、翻译目的、对译本读者的判断、与原作者或委托方对译作具体要求的认同感以及译者对所译文本的熟悉程度。作为待译文本的作者,自译作家由于翻译的是自己的作品,仅需要对目标语读者负责,考虑采取何种表达方式可以让读者更好地理解和接受作品内容。但是对于翻译家来说,不仅需要在弄清原作者意图上花费大量功夫,还需要考察有关目标语读者的主体诗学、文化背景等各种状况。因此,相比翻译家,自译作家对自己作品的翻译更容易操控并且更省力。

三、基于《金锁记》的译本衍变

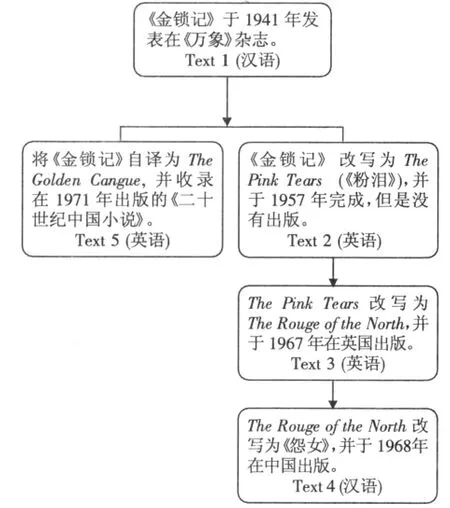

张爱玲在她的很多作品中都塑造了富含人生悲剧命运的女性文学形象。在众多女性题材的作品中,《金锁记》最能深刻反映女性悲剧性命运,傅雷把这篇小说视为中国文学的颠峰[9];夏志清赞赏它为:“中国从古以来最伟大的中篇小说”[10]。研究《金锁记》两个英文译本,首先应该理清以《金锁记》为原文所出现的四个文本,如图3所示。

图3 《金琐记》的文本转换

从图3可以看出,基于《金锁记》的改写和自译涉及四个版本。1957年她将《金锁记》翻译成The Pink Tears,结果在美国被退稿,遗憾的是目前没有办法找到这本没有出版的书,否则研究者还可以与改写后的The Rouge of the North进行比较研究,探索两个英文文本间的关系;十年之后她最终将The Pink Tears改写成The Rouge of the North并在1967年出版;1968年她又将The Rouge of the North自译为中文《怨女》后出版;最后一篇The Golden Cangue是张爱玲在美籍华裔夏志清教授的请求下对中文版《金锁记》忠实的自译并收入Twentieth-Century Chinese Stories。对这五个版本之间的改写和自译前后总共历时28年,见证了张爱玲文学生涯最为重要的时期。

陈吉荣通过对四个译本的比较发现,张爱玲在翻译中坚持作者本位和性别本位,在对《金锁记》的自译中表现了从改写到不完全自译再到完全自译的互文性关系。其次,第一文本和第三文本之间是复杂的改写关系;第三文本和第四文本间是不忠实的自译关系;第一文本和第五文本间是完全忠实的自译[11]。通过张爱玲对《金锁记》的自译可以发现,自译作家在自译过程中会运用各种形式的改写,因而他们的译本并不是完全忠实的翻译。同时,自译者的主动性更大,他们有权修改自认为不适当的部分。

四、两个自译文本在西方的接受

刘绍铭指出《金锁记》的两个译本没有在英语强势文化中得到认同的主要原因是美国读者对她所塑造的“他者”形象根本不感兴趣[12]。有必要指出,即使是自译作家,在翻译过程中始终会受到社会、文化、语言、文学传统、读者的接受能力以及自译者的文化态度等相关规范的制约。目的语读者通常希望译文至少在语言上符合自己的文学传统和习惯,有时这种期待也衍生到对译本符合译语文化传统的期待。刘绍铭认为造成该文本在西方的搁浅主要有两个原因。首先,张爱玲在创作该文本时寄居在美国一个寒冷的偏僻乡镇,与她当时创作《金锁记》的发源地上海的社会人文气息风格迥异;其次,张爱玲原计划将《金锁记》改编为电影剧本,由于种种原因这个电影剧本并没有上演。到美国后,她将该剧本翻译为The Rouge of the North,在这个英译本中可以发现很多残留的戏剧化语言还没有完全得到修正。张爱玲在写给刘绍铭的书信中坦言在The Rouge of the North的创作过程中她曾频繁参考未上演的《金锁记》电影剧本。这个译本的典型特征就是对源文本的直译,如张爱玲将“孤王酒醉桃花宫,韩素梅生来好面孔”翻译为“I,the king,drunk in the Peach Blossom,with Han Su-ngo of beauty matchless”。对于普通英语读者来说,如果他们不了解赵匡胤在结拜兄弟郑子明等的大力协助下获得王位的历史,以及韩素梅是赵匡胤最宠爱的女人,他们只能得到“Han Su-ngo”字面意思,而无法理解这个名字背后所隐藏的文化因素。

张爱玲曾经在书信中告诉台湾“张爱玲研究专家”水晶先生,The Rouge of the North在出版后产生大量负面评价,其中一位文学批评家认为张爱玲在该文本中塑造的女主人公银娣让读者十分反感[13]。美国汉学家普安蒂文认为西方作者文学作品中塑造的女主人公“花容月貌、聪慧过人或诚实守信、品德高尚”;而男主人公通常“阳刚、性感、老道和近乎冷酷的深沉”[14]。张爱玲在The Rouge of the North中将银娣描写为一个小奸小坏,亲手破坏亲生女儿的幸福婚姻;在丈夫去世后试图通过干涉儿子与媳妇的正常生活而霸占儿子,让儿子行使去世丈夫的功能。张爱玲所塑造的男主人公也不符合西方读者的期待视野。银娣的哥哥贪图私利,把她嫁给了一位身体残疾,外形丑陋的富家子弟,哥哥的行为毫无亲情可言;银娣的丈夫“前鸡胸后驼背,张着嘴,像有气喘病,苍白的长长的脸,人缩成一团,眯斜着吊梢眼,时而眨巴眨巴向上瞄着,可以瞥见两眼空空,有点像洋人奇异的浅色眼睛”[15];银娣的儿子从小体弱多病,长大后婚姻大事完全由银娣操办,娶了一位自己怎么都看不对眼的媳妇。老年时期的银娣扭曲的灵魂无法忍受儿子与妻子在自己眼皮底下快乐过活,便诱使儿子同自己一起吸洋烟达到霸占儿子逼疯儿媳的目的。张爱玲小说中塑造的女主人公没有花容月貌,男主人公更是缺乏男子的阳刚和性感。同时,西方读者在当时的文学作品中所接触的现代中国小说的人物,都是可怜虫居多,否则便是十恶不赦的地主、官僚之类,很少接触到像银娣‘居间’的人物,所以西方读者无法接受张爱玲的译作”。从接受美学角度来说,本文认为《金锁记》译本中所确立的旧中国保守的女性形象不符合西方对中国的“他者”形象的“期待视野”和“前理解”,所以西方读者也无法接受和认同她所创造的描写中国社会中妇女悲剧小说。

本文通过比对《金锁记》和The Golden Cangue两个文本后发现,张爱玲在自译过程中采取了忠实的直译,除了在文章开头部分对西方读者不甚熟悉的“To-yvn Hsvan”添加脚注解释翡翠对中国人的意义。张爱玲对很多中国文化负载词没有附加文内解释或脚注,对很多西方读者对文本的理解无疑构成较大挑战。例如,中国人认为双手中的簸箕越多就越有福气,而西方读者如果不是熟谙中国文化根本无法理解双手中的簸箕图像隐含意义。在The Golden Cangue中,张直接把“长安反复地看她的手指,仿佛一心一意要数数一共有几个指纹是螺形的,几个是簸箕”直接翻译为“as if intent on counting how many of thewhorlswere'snails'and howmany'shovels'”[16],这样直译处理译文而不加注释给目的语读者的理解构成障碍,不利于译本在目的语读者群中的接受。

刘绍铭在美国教授中国文学,他透露说学生们在讨论中国小说作家鲁迅等的时候十分活跃,而在讨论张爱玲的The Golden Cangue时,大家似乎都没有参加讨论的积极性。学生们普遍反映他们无法理解张爱玲拗口的英语对话,无法接受七巧这位让人“作呕”的女主人公的所作所为。陈子善研究发现张爱玲在完成《五四遗事》后曾透露说在自译The Golden Cangue的过程中,她总是倾向于先构思好汉语对话然后将其翻译为英语对话,而对与《金锁记》中大量的抽象描写她直接用英语思维构思[17]。美国哥伦比亚大学出版社的凯莉女士(Karen Mitcheell)在读完The Golden Cangue后曾向刘绍铭坦言,张爱玲的英语水平确实非同一般,但是文本中的对话听起来很拗口,“在口语中我们一般不那样表达”。由此可见,自译者同样受到与译者相同的语言和文学传统、读者的接受能力等相关社会文化规范的制约。

五、结语

自译是张爱玲文学生涯中不可忽视的一部分,本文对她最有影响力的文学作品之一《金锁记》及其与各个文本间的自译研究有助于读者深入了解张爱玲和她的文学人生,也为自译理论研究提供了很有代表性的个案。写作本文的目的就是希望通过梳理介绍自译的发展、现状并结合张爱玲从《金锁记》到《怨女》的自译过程及其译本在英语国家搁浅原因,让更多的学者关注自译这一特殊现象。金宏达教授曾指出,张爱玲的文学翻译在其文学生涯中起着非常重要的作用[18],正如华东师范大学陈子善教授所言,张爱玲翻译研究目前几乎还是一片空白,是对张爱玲进行全面研究的一个失落点,亟待深入其中。

[1]Hokenson Jan Walsh,Marcella Munson.The bilingual text:history and theory of literary self-translation[M].Manchester:St.Jerome Publishing,2007:17-65.

[2]Federman Raymond.Critifiction:postmodern essays[M].New York:State University of New York Press,1993:76-84.[3]Baker Mona.Routledge encyclopedia of translation studies[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004:20.

[4]Schleiermacher Friedrich.On the different methods of translating——western translation theory from herodotus to nietzsche[M].Manchester:St Jerome,1997:18.

[5]Popovic Anton.Aspects of metatext,canadian review of comparative literature[M].Stanford:Stanford Unuiversity Press,1976(3):225-235.

[6]Tanquiero Helena.Self-translation as an extreme case of the author-translator dialectic[M]//Alli son Beeby,Doris Ensinger,Marisa Presan.Investing translation:selected papers from the 4th international congress on translation.Albany:State University of Newyork Press,2000:55-63.

[7]Schlegel August Wilhelm.Poetic translation,an imperfect approximation——western translation theory from herodotus to nietzsche[M].Oxford:Oxford University Press,1997:46.

[8]Venuti Lawrence.The translator's invisibility——a history of translation[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004:72.

[9]傅 雷.傅雷全集[M].沈阳:辽宁教育出版社,2005:53.

[10]Hsia Chi-tsing.A history of modern chinese fiction:1917—1957[M].New Haven:Yale University Press,1961:78.

[11]陈吉荣.基于自译语料库的翻译理论研究——以张爱玲自译为个案[M].北京:中国社会科学出版社,2009:68.

[12]刘绍铭.到底是张爱玲[M].上海:上海书籍出版社,2007:42.

[13]水晶.蝉——夜访张爱玲:张爱玲的小说艺术[M].台北:大地出版社,1993:25.

[14]浦安迪.中国叙事学[M].北京:北京大学出版社,1996:32.

[15]张爱玲.怨女[M].北京:北京十月文艺出版社,2009:97.

[16]Chang Eileen.The golden cangue[M].New York:Penguin Books,1971:123.

[17]陈子善.私语张爱玲[M].杭州:浙江文艺出版社,1995:67.

[18]金宏达.平视张爱玲[M].北京:文化艺术出版社,2005:86.