黏虫、棉铃虫和小地老虎振翅频率的比较

2013-09-11施翔宇封洪强李建东

施翔宇, 封洪强, 李建东, 刘 冰

(1.河南省农作物病虫害防治重点实验室,农业部华北南部作物有害生物综合治理重点实验室,河南省农业科学院植物保护研究所,郑州 450002;2.沈阳农业大学农学院,沈阳 110161)

昆虫的迁飞是其对自然选择的一种适应行为,像黏虫、棉铃虫、小地老虎等许多重要的夜蛾类农业害虫都具有迁飞的习性,这使害虫可以逃避不良的栖息环境,扩大为害范围。有研究表明,大部分昆虫在飞行过程中对滑翔运用得十分有限,需要不断拍动翅翼才能保持飞行状态[1],因此昆虫振翅行为对其飞翔活动尤为重要,对昆虫振翅频率的研究有利于对昆虫的飞翔活动更深入的了解。

目前我国许多学者已经对黏虫等夜蛾类害虫的飞翔活动进行过较为细致的研究。胡伯海、林昌善等做过黏虫迁飞的模拟试验[2];张志涛、李光博对黏虫进行吊飞,测定了黏虫飞行的生物学特性[3];罗礼智、江幸福、张蕾等曾对黏虫飞行能力与产卵、温度、光照、风、营养、卵巢发育等等因素之间的关系进行过比较系统的阐述[4-7];王玉正、张孝羲讨论了黏虫成虫期行为、繁殖与迁飞潜力和迁飞过程之间的关系[8];吴孔明、郭予元在1996年研究了棉铃虫的飞翔活动[9],张孝羲、郑祖强等对棉铃虫兼性迁飞习性进行过阐述[10];贾佩华、曹雅忠在20世纪90年代对小地老虎的飞翔活动进行过较为细致的研究[11-12]。以上对黏虫、棉铃虫和小地老虎的飞翔过程中的习性以及飞行能力与各种生态因子之间关系做了比较系统和深入的研究,但是并没有对昆虫的振翅频率进行测定。

陈伟等曾使用PFS-1频闪仪研究了黏虫蛾的振翅频率与温度、湿度、营养和风速风向等方面的关系[13],但我国主要的3种迁飞性夜蛾之间振翅频率是否存在差异尚不清楚。目前国际上最先进的昆虫雷达已能准确测定高空中迁飞的昆虫的振翅频率,并把蝗虫、蛾类及草蛉等差异大的昆虫自动区分开[14]。由于黏虫、棉铃虫和小地老虎同属夜蛾科,体型相近,能否用昆虫雷达自动识别尚不清楚。本试验在相同的试验条件下对棉铃虫、黏虫和小地老虎的振翅频率进行了比较研究,以期为雷达目标的自动识别提供支持。

1 材料与方法

1.1 虫源与饲养

黏虫和小地老虎卵由中国农业科学院植物保护研究所提供,棉铃虫成虫采自河南新乡并在室内建立实验种群。黏虫幼虫在容积约1L的玻璃瓶内饲以新鲜小麦苗,每瓶15~20头,保持23~26℃的温度和70%~80%的相对湿度直到老熟,然后将幼虫转移到铺有4~5cm湿润细土的塑料盆中化蛹羽化。棉铃虫和小地老虎用人工饲料饲养幼虫,老熟后挑至试管中让其钻入大块的人工饲料中化蛹,待蛹成熟呈黑红色时转移到养虫笼内羽化。

3种成虫按日龄饲养在人工光照培养箱中,保持光周期为L∥D=16h∥8h、日间温度25℃、夜间温度23℃以及75%的相对湿度,每日补充5%的蜂蜜水饲养。

1.2 测定振翅频率

振翅频率测定在每日22:00以后进行。先用乙醚将试虫麻醉,然后用毛刷刮去中胸背板上的鳞片,用502胶水将其背板粘在长约10cm的铁丝上,吊飞于设定好温湿度的培养箱当中,然后用DT-311N频闪仪距待测昆虫约30cm测定其振翅频率。由高向低旋转旋钮改变频闪仪的闪光频率,待视线中待测昆虫的翅膀在闪光下只有一对(当闪光频率为昆虫振翅频率的n倍时,肉眼观测昆虫在闪光灯下会出现n对翅膀)并出现“静止”状态时,此时的闪光频率便是昆虫的振翅频率。同一昆虫在6个相对湿度为75%但温度分别为12、16、20、24、28、32 ℃的人工培养箱中测定振翅频率,每转移一个培养箱先令昆虫适应约10min再进行此温度下振翅频率的测定,每种昆虫从羽化到自然死亡共测试13个日龄,每个日龄测试10~16头。

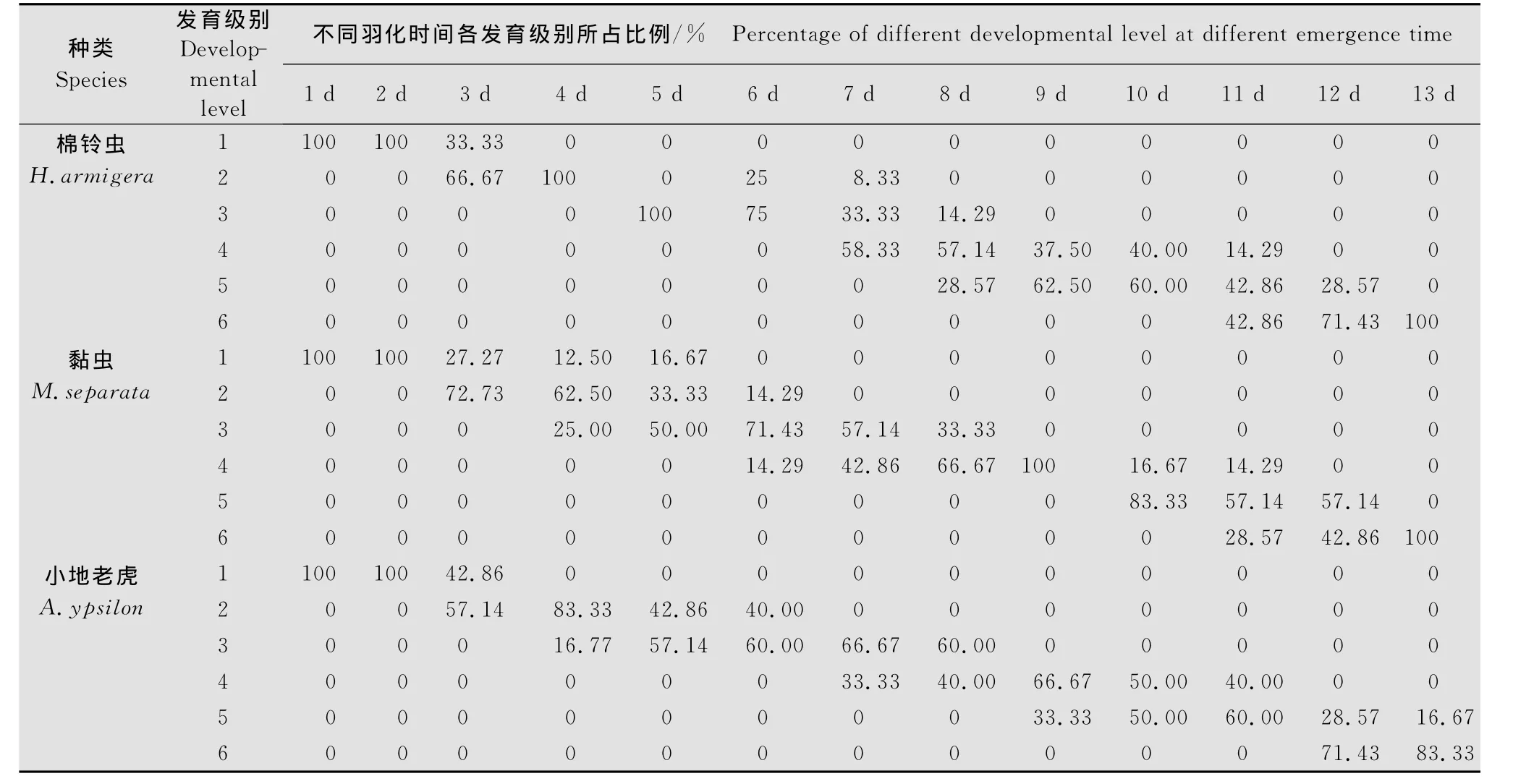

测定后将雌虫解剖并记录其卵巢发育情况[13]。雌性成虫卵巢发育分为6级,分别为1级:卵未形成;2级:卵粒细小但可分辨;3级:卵粒成熟排列紧密;4级:产卵盛期;5级:产卵末期;6级:产卵已完毕。

1.3 统计分析方法

本试验所用分析方法为Repeated Measures ANOVA (Proc Mixed,SAS Institute 2002)。

2 结果与分析

2.1 性别、温度和蛾龄对3种昆虫振翅频率的影响

试验结果表明:棉铃虫、黏虫和小地老虎这3种昆虫的振翅频率存在极显著差异(表1),其中棉铃虫和黏虫(F=17.71,P<0.0001)、棉铃虫和小地老虎(F=17.03,P<0.0001)之间差异极显著,而黏虫和小地老虎之间无显著差异(F=1.05,P=0.29)。温度、日龄对3种昆虫均有极显著影响。

温度和日龄对3种昆虫的振翅频率都有极显著的影响;性别只对黏虫振翅频率的影响极显著,其中3日龄(F=2.07,P=0.0383)、4日龄(F=3.47,P=0.005)、6日龄(F=5.38,P<0.0001)、8日龄(F=6.31,P<0.0001)和12日龄(F=4.86,P<0.0001)的黏虫雌蛾和雄蛾振翅频率之间都存在显著差异;而相同温度下,黏虫的雌蛾和雄蛾之间无显著差异;黏虫和小地老虎的性别与日龄交互作用对振翅频率的影响极显著(表2)。

表1 昆虫振翅频率与种类、性别、温度和日龄的相互关系Table 1 The relationships between species,sex,temperature,age and wingbeat frequency

表2 性别、日龄和温度对棉铃虫、小地老虎和黏虫振翅频率的影响Table 2 Impacts of sex,age and temperature on wingbeat frequency in M.separata,H.armigera and A.ypsilon

2.2 3种昆虫振翅频率随日龄、温度的变化

试验显示,棉铃虫振翅频率的范围在12.20~60.49Hz之间,最低值出现在9日龄、12℃,而最高值出现在3日龄、32℃的条件下;黏虫振翅频率的范围在11.88~48.40Hz之间,最低值出现在12日龄、12℃,最高值则出现在6日龄28℃;小地老虎振翅频率的范围为14.05~48.28Hz,最低值和最高值分别出现在1日龄12℃和7日龄24℃的条件下。

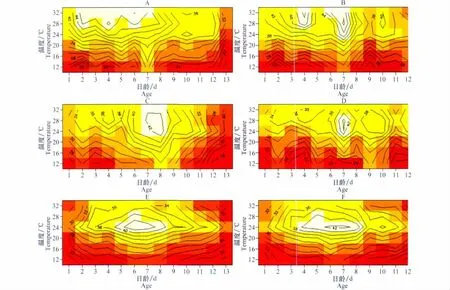

图1 不同日龄、温度下棉铃虫(A,B)、黏虫(C,D)、小地老虎(E,F)雌蛾(A,C,E)和雄蛾(B,D,F)的振翅频率等高线图Fig.1 Contour of wingbeat frequency of female(A,C,E)and male(B,D,F)Helicoverpa armigera (A,B),Mythimna separata (C,D),Agrotis ypsilon (E,F)at different ages and temperatures

分别对3种昆虫的雌蛾和雄蛾的振翅频率按日龄求平均值,然后做出振翅频率、温度和日龄之间的等高线图(图1)。从图中可以看出:3种昆虫在羽化后1~7日龄,振翅频率都呈上升趋势,到7~8日龄后,振翅频率开始下降。其中棉铃虫在12~28℃时振翅频率迅速上升,各温度之间差异极显著(P<0.0001),而28℃和32℃之间振翅频率变化很小,分别为(41.36±4.48)Hz和(41.50±5.69)Hz,无显著差异(P=0.97);在3~7日龄24~32℃条件下是其振翅频率的高峰区域(≥45Hz),2日龄12℃的为最低点(16.74±2.61)Hz。黏虫振翅频率在12~28℃温度梯度下呈上升趋势,各温度间差异极显著(P<0.001),32℃时振翅频率比28℃略有下降,24℃和32℃之间、28℃和32℃之间均无显著差异(P>0.05);其最高峰(≥40Hz)出现在7、8日龄的24℃和28℃两个温度梯度下,而在13日龄12℃时降至最低点(17.61±3.18)Hz。12~24℃4个温度梯度下,小地老虎振翅频率迅速上升,24℃为最高点,随后开始下降,除20℃和32℃之间差异不显著(P=0.80)外其余各温度之间均存在极显著差异(P<0.0001);5~8日龄的小地老虎成虫在24℃时振翅频率最大,达到40~45Hz,13日龄12℃时为最低的(19.69±3.99)Hz。

从振翅频率的等高线图可以看出,温度和日龄对3种昆虫振翅频率的影响呈现出不同类型。棉铃虫的振翅频率出现两个高峰(图1A,B),而黏虫和小地老虎则只有一个高峰(图1C,D,E,F)。小地老虎(图1E,F)振翅频率的变化对温度比棉铃虫(图1A,B)和黏虫(图1C,D)要更灵敏,不同日龄间的变化较小。

2.3 三种昆虫振翅频率与产卵之间的关系

对试验后的雌性成虫解剖发现,3种昆虫里面除了一头黏虫蛾在6日龄开始产卵(卵巢发育达到4级)外,都是在7日龄时开始产卵(表3)。而3种昆虫雌蛾的振翅频率几乎都是在7日龄达到最高值并在8日龄开始下降(图1),这说明了棉铃虫、黏虫和小地老虎雌性成虫的振翅频率和产卵行为之间的关系相一致,都是在产卵前总体呈上升趋势,开始产卵前后达到最大值,之后随产卵历期的延长而下降。

表3 三种昆虫卵巢发育级别和日龄的关系Table 3 The relationships between ovary development and age

3 讨论

本研究使用频闪仪测定了不同温度下不同日龄的黏虫、棉铃虫和小地老虎3种夜蛾科迁飞昆虫的振翅频率。结果表明:棉铃虫、黏虫和小地老虎在翅硬化以后便具备振翅飞行能力,振翅频率随日龄的增加而升高,到7~8日龄后逐日下降。3种昆虫雌蛾的振翅频率都是在开始产卵时达到最高,而后随着产卵量的增加而下降。这与前人对3种昆虫飞行能力与发育关系的认识基本一致[3,4,11-15]。

3种昆虫的振翅频率在12~32℃间随温度的变化而变化。根据振翅频率最大值确定了棉铃虫最适飞行温度为28~32℃,黏虫最适温度为28℃,小地老虎则是24℃。陈伟等研究发现黏虫蛾在7~25.5℃的温度下振翅频率逐渐上升,26℃以后振翅频率开始下降[13],这与本研究结果基本一致。

吴孔明等的研究发现20~24℃为棉铃虫的最适飞行温度[9];张志涛等认为黏虫飞行的最适温度为17℃左右[3];贾佩华等发现19℃是小地老虎飞行的最适温度[11]。以上研究均是以飞行的速度、时间和距离来判断飞行能力确定最适飞行温度的,这与本试验以振翅频率指标确定最适温度所得到的结果不尽相同。振翅频率直接影响到昆虫的飞行能力,昆虫的翅振频率愈高,飞翔速度愈快,逆风飞行的能力就越强[16],但与吴孔明等的研究结果比较发现昆虫个体不一定能在较高的振翅频率条件下维持较长的时间。对于昆虫的振翅频率、日龄、温度与持续飞行时间等指标之间的相互关系仍有待于进一步研究。

棉铃虫、黏虫和小地老虎这3种昆虫的振翅频率存在极显著差异,其中黏虫与小地老虎之间差异不显著,但两者与棉铃虫之间的差异显著。这一研究结果将有助于利用昆虫雷达依据振翅频率自动识别我国主要迁飞性夜蛾类昆虫,但由于3种昆虫的振翅频率有相当大的重合范围,单独依靠振翅频率对棉铃虫、黏虫和小地老虎迁飞中的个体进行识别仍比较困难,还需要寻求更有效的个体识别方法。

[1] Wooton R J.Support and deformability in insect wings[J].Journal of Zoology,1981,193(4):447-468.

[2] 胡伯海,林昌善.粘虫迁飞模拟实验[J].生态学报,1983,3(4):367-376.

[3] 张志涛,李光博.粘虫飞翔生物学特性初步研究[J].植物保护学报,1985,12(2):93-99.

[4] 罗礼智,李光博,胡毅.粘虫飞行与产卵的关系[J].昆虫学报,1995,38(3):284-289.

[5] 罗礼智,江幸福,李克斌,等.粘虫飞行对生殖寿命的影响[J].昆虫学报,1999,42(2):150-158.

[6] 江幸福,蔡彬,罗礼智,等.温、湿度综合效应对粘虫蛾飞行能力的影响[J].生态学报,2003,23(4):738-743.

[7] 张蕾,罗礼智,江幸福,等.一日龄饥饿对粘虫成虫卵巢发育和飞行能力的影响[J].昆虫学报,2006,49(6):895-902.

[8] 王玉正,张孝羲.粘虫迁飞行为研究[J].生态学报,2001,21(5):772-779.

[9] 吴孔明,郭予元.棉铃虫的飞翔活动[J].生态学报,1996,16(6):612-617.

[10] 张孝羲,郑祖强.棉铃虫兼性迁飞的初步研究[J].植保技术与推广,1998,18(3):3-5.

[11] 贾佩华,曹雅忠.小地老虎的飞翔活动[J].昆虫学报,1992,35(1):59-65

[12] 曹雅忠.小地老虎飞翔行为的观察[J].昆虫知识,1994,31(2):71-73.

[13] 陈伟,傅强,张志涛,等.粘虫蛾的振翅频率及其若干影响因素[J].浙江农业大学学报,1996,22(1):25-29.

[14] 封洪强.雷达在昆虫学研究中的应用[J].植物保护,2011,37(5):1-13.

[15] 郑祖强,张孝羲,谢俊英,等.棉铃虫飞行能力和兼性迁飞的初步研究[J].应用生态学报,2000,11(4):603-608.

[16] 陈伟,张志涛,傅强.若干吊飞昆虫的翅振模式及翅振频率[J].昆虫学报,1996,8(3):246-252.