创伤叙事、见证和创伤文化研究

2013-09-07王欣

王 欣

(四川大学外国语学院,四川 成都 610064)

近年来,创伤记忆的研究逐渐成为人们关注的焦点。通过对两次世界大战、集中营、大屠杀、殖民地、核爆炸、9·11恐怖事件等人类创伤历史的回顾,创伤记忆的研究成为人类反思历史的重要途径。卡鲁斯 (Cathy Caruth)在她的经典著作《无主的经验:创伤、叙事和历史》中,对创伤的定义是:“在突然的或灾难性的事件面前,[个体原有的]经验被覆盖,对这些事件表现出通常是延迟的、以幻觉和其他侵入 [意识]的现象重复出现的无法控制的反应。”①Cathy Caruth,Unclaimed Experience:Trauma,Narrative,and History,Baltimore and London:The Johns Hopkins University Press,1996,p.11.创伤造成个体精神混乱、麻木、孤立及延迟并长期存在精神障碍;共同遭受创伤打击的人群,往往形成创伤集体记忆,其影响辐射到几代人的生活,构成了独特的创伤文化,成为现代文学艺术再现的主题。目前,创伤研究作为跨学科的焦点,已经成为包括历史、社会学、艺术、文学和媒介研究、哲学、宗教、心理学、神经科学等学科关注的对象。

一、创伤经历和创伤叙事

创伤不仅仅局限于历史重大创伤事件,如战争、屠杀和集中营等经历,也来自我们的日常生活,如地震、洪水、火灾、车祸、家人死亡、病痛、欺骗等等。埃里克森 (Kai Erikson)指出,创伤既可以来自“一系列人生经历,也可以来自一次不相关联的事件——既来自拖长的暴露在危险面前 [的经历],也来自一次突然的恐惧事件;既可以来自不断的谩骂,也可以来自一次攻击;既来自一段时期的压抑和倒退,也来自一个打击的时刻”。②Kai Erikson,“Notes on Trauma and Community,”American Imago,Vol.48,No.4,1991,p.457.创伤经历导致了注意力的下降和语言表达能力的减弱,造成叙事的困难。临床医学证明,创伤患者往往不能清晰地回述历史,不能解释创伤的经历。詹尼特(Pierre Janet)为此做出的研究,成为心理学创伤研究的著名案例之一。

詹尼特认为,通常的记忆反映了生活的一个侧面,可以和其他经验整合。但创伤经历是一种孤独的体验,很难为经验所吸收,因而创伤记忆耗时较长。他研究的一则病例讨论了创伤经历和创伤叙事的关系。这个病例中的患者名叫艾瑞里,她的父亲整日酗酒不照顾家庭,艾瑞里既要辛勤地工作以养护家庭,还要照顾生病的母亲。母亲病逝的那晚,艾瑞里守护了一夜,为母亲翻身、倒水、擦拭身体,但无论她怎么样精心地照顾,母亲还是离去了。第二天,当悲伤的亲人们赶来悼念死者的时候,艾瑞里却拒绝承认母亲已经死亡,并不断重复为母亲翻身、倒水、擦拭身体的动作。在医生看来,艾瑞里一方面对母亲之死患有遗忘症 (amnesic),她不承认母亲已死,也不能讲述那晚的经历,即不能完成创伤经历的叙事;另一方面,她对照顾母亲的行为的重演,又显示出“过多了”的记忆。和日常生活中的重复不一样的是,她的所作所为是对母亲过世那晚准确和自动的重复。詹尼特认为,这是一系列不同寻常的行为的重演 (reproduction),创伤记忆可以在特殊条件下唤起,并自动地在原初的创伤情境中发生,正如艾瑞里靠近病床,就想起母亲死亡当晚的情景。

艾瑞里的案例引起了弗洛伊德的兴趣,他在《抑制、症状和焦虑》中回顾了詹尼特对创伤的分析,并指出创伤重复的动力来自压抑:“我们发现患者思想结构中,对[引起大脑]兴奋的经历和想象的内容,不能认知,无法记忆,表现为记忆受到阻止,不能重新生产 [这些经历]。因此我们得出结论,歇斯底里症的压抑症状表现为和意识的分裂。”因为记忆被压抑,患者出于一种自我强迫的冲动,被迫重复被压抑的创伤经历,并将这些重复当作当前的经验,而不记得这些是属于过去的。心理分析对于语言重新生产记忆,并同经验总体相整合的能力非常重视,这种能力体现为叙事记忆,而当一个人不能记忆,他就有可能通过行为表现。对此,弗洛伊德指出:“[当事者]重新生产它,不是作为一段记忆,而是一个行为;他重复它,不自知地重复,而最后,我们明白了这就是他记忆的方式。”①以上引述弗洛伊德理论参见 Sigmund Freud,Inhibitions,Symptoms,and Anxiety,trans.James Strachey,New York:Norton Company,1977,pp.163,18,150.弗洛伊德在詹尼特的研究基础上,发展了对创伤患者的记忆、叙事和行为之间的研究。对于创伤的心理反应,从压抑的角度来看,是一种垂直层面的抑制。压抑的理论认为,当记忆负载着痛苦感情的时候,它们常常长期被回避,被压抑到脑海深处,压制到无意识中,主体不再有接触它的机会。②Bessel A.Van Der Kolk and Onno Van Der Hart,“The Intrusive Past:The Flexibility of Memory and the Engraving of Trauma,”in Cathy Caruth,ed.,Trauma:Explorations in Memory,Baltimore and London:The Johns Hopkins University Press,1995,p.168.抑制 (suppression)和压抑 (repression)的区分在于,“前者涉及意识的效果,不去想什么事;而后者是‘无意识’的,在心理学理论中意味着自动化 (automatic),也就是‘非意识’ (nonconscious)和带动机的 (motivated),和欲望的冲突相关”,正视创伤经历的恐惧使患者本能地压抑这段记忆,比如在詹尼特所指出的创伤重演中。③Laurence J.Kirmayer,“Landscape of Memory:Trauma,Narrative,Dissociation,” in Paul Antze and Michael Lambek,eds.,Tense Past:Cultural Essays in Trauma and Memory,New York and London:Routledge,1996,p.179. 相同的关于创伤记忆中行为重演的讨论还可以参考同书另一篇论文:Allan Young,“Bodily Memory and Traumatic Memory.”廓尔克 (Bessel A.Van Der Kolk)和哈特 (Onno Van Der Hart)认为,对于创伤意义的逃避可以导致在记忆的意象和内容都不在场的时候,身体方面的记忆还在持续。他们还指出,当个人遭遇创伤时,常常会经历一种“无言的恐惧”(speechless terror)。换句话说,这种遭遇通常超出了人们的理解,不在经验的范围内,因而无法用言语表达。④Kolk and Hart,“The Intrusive Past,”p.442.

对于创伤经历所造成的创伤叙事障碍,霍尔曼 (Judith Herman)进一步指出,创伤记忆是“无语静默的”,通常在“行为重演、噩梦或闪回中”展现。⑤Judith Herman,Trauma and Recovery:Contemporary Symbolic Depictions of Collective Disaster,New York:Lang,1995,pp.175-177.而费尔曼 (Shoshana Felman)等认为,创伤经历最具破坏性的是造成“声音、知识、知觉、理解力、感受能力和说话能力的失去”。⑥Shoshana Felman and M.D.Dori Laub,Testimony:Crises of Witnessing in Literature,Psychoanalysis,and History,New York:Routledge,1992,pp.231-232.因此,创伤叙事通常作为衡量创伤痊愈与否的标志。如上述詹尼特的案例中,艾瑞里被治愈的标志在于她最终获得了叙事能力。一开始,创伤记忆的讲述长达三至四个小时;后来,她的叙事记忆只有半分钟,并能够针对医生的问题给出正确答案,这表明她已经适应了当前的环境,承认了现实。然而,还有一些创伤患者无法突破创伤叙事障碍,要么是因为创伤记忆被压抑太久,要么是创伤经历过于沉重而无法理解和忘怀,他们很难将创伤记忆整合成叙事记忆。这种叙事障碍造成生活的分裂,使他们如同生活在两个世界中。“一是创伤领域,另一个是现在的、通常生活的领域。两个世界很难沟通”。①Kolk and Hart,“The Intrusive Past,”p.168.兰格尔(L.L.Langer)研究了大屠杀幸存者的见证后指出:“[幸存者]永远也不可能加入到他现在所在的世界中。[他的世界]一直是双重性的,不是分裂成另一个世界的复影,而是平行存在。他 [的叙述]不是历时的,而是共时的,从一个世界到另一个世界。”②L.L.Langer,Holocaust Testimonies:The Ruins of Memory,New Haven:Yale University Press,1991,p.95.兰格尔的研究证明,创伤患者的记忆被分裂成为两部分,一部分是日常生活记忆,具有时间性;而另一部分是创伤记忆,具有无时性。创伤记忆因此无法被移植成为一个故事,具有开始、中间和结束。创伤记忆的这种特性造成个体在身份、经验、记忆结合上的鸿沟。

二、创伤见证和叙事交流

创伤患者的叙事障碍可以通过创伤见证来达到交流的目的。创伤见证 (testimony)以讲述的方式使创伤患者回忆并追述个人遭遇,而倾听者的在场使创伤见证形成了一种叙事的交流。因此,见证既涉及个人创伤心理的移情和再现;同时也是一种集体行为,其讲述过程会造成一种集体体验,并形成集体记忆。③E.Ann Kaplan,Trauma Culture:The Politics of Terror and Loss in Media and Literature,New Brunswick,New Jersey and London:Rutgers University Press,2005,p.25.罗伯 (Dori Laub)、塔尔 (Kali Tal)、费尔曼等对于证言和创伤记忆的关系做出了许多有益的探讨。罗伯在《证词:文学、心理学和历史中的见证危机》中指出,“作为和事件的联系,证词似乎为一些散碎的记忆所组成,这些记忆充满着还没能理解的事情,还没能认识的行为,和超过了我们知识范围、指称框架之外的事件”。④M.D.Dori Laub,“Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening,”in Felman and Laub,Testimony:Crises of Witnessing in Literature,Psychoanalysis,and History,p.5.罗伯进一步指出,证词所没能提供给我们的,是完整的陈述以及对所发生事件的整体性的解释。证词是一种话语实践,是一种言语行为,其出发点建立在人类有通过讲述以进行心理修复的需要之上。

认知科学家韦伯尔 (Ann Weber)、哈维 (John Harvey)、斯坦利 (Melinda Stanley)在《关于破裂关系叙述的本质和动机》(The Nature and Motivations of Accounts for Failed Relationships)一文中,分析了讲述的六种动机和原因:1.保存和保护自尊。叙述提供了“回顾的理由”,讲述者通过“重新塑造”他们在过去的表现,以“更容易被接受的、更容易被社会肯定的方式”表现自己。2.情感宣泄。讲述行为可以使人们和困扰他们的不良的关系或事件隔开,讲述拉远了距离,客体化了事件,从而将过去的痛苦和悲伤抛在身后。3.掌握过去。讲述可以重新创造事件,启发讲述者自己对事件的看法,可以在回顾中理解并弄明白当时觉得没有意义或无法理解的事情,将一件非常痛苦的经历看成一件能提供有益价值或重要道德教训的事情。4.寻找结束。讲述可以提供真实生活不能提供的结局,“在心理安慰中,结束的重要性不能小视”,讲述者所述故事结尾比事件本来的结局更令人满意。5.不断进行的贡献行为。讲述是一种不断进行的过程;人们总是卷入自己生活的讲述中,修改、校正、增加,这个过程一直继续。6.故事能生成自身的结局。从记忆和欲望之中建构的故事,对于讲述者很重要,故事有其自身的存在,也可以有其他形式:解释、推理、通俗小说等。⑤Kali Tal,Worlds of Hurt:Reading the Literature of Trauma,Cambridge:Cambridge University Press,1996,p.132.因此,讲述对于创伤患者是一种治疗的行为,廓尔克和哈特认为,创伤痊愈的标志之一,是患者能讲述他们的故事,回顾所发生的一切,并将其经历纳入自己的人生经验之中。同时,创伤的讲述意味着他人的参与,也就是说,创伤的聆听者也是创伤事件重要的参与者和拥有者之一。通过倾听,聆听者自身也部分地经历了创伤。“当说话人通过分享一段个人记忆来说明一个观点时,要比陈述一个普通的看法或感觉更为有效。这种交流的特别模式意味着感性和亲密。它鼓励听者投入”。①Peter Middleton and Tim Woods,Literature of Memory:History,Time and Space in Postwar Writing,Manchester and New York:Manchester University Press,2000,p.59.见证创伤记忆不仅可以使听众分享创伤记忆,而且听众自己的经历也融入了理解的过程。

创伤见证包含了创伤记忆的讲述、倾听、分享和传递等环节,形成了创伤记忆的传播和交流。要解决创伤对现在的困扰,患者需要在帮助下重建一段叙事,或重建一段历史。而这种重建本质上是重新客体化、具体化创伤事件的过程。当主体能对纠缠其中的创伤事件予以表达并传递这个故事时,创伤记忆就能重新整合到经验之中。因此,对于创伤来说,“拥有见证是一个包括听者的过程。见证过程发生之时,需要联系一个亲密的他者的存在——处于听者的位置。见证不是独白,不可能在孤寂中发生。见证者是和某人交谈:对一个他们等待很久的人谈话”。②Middleton and Woods,Literature of Memory,p.70.在这个过程中,倾听者对于创伤经验的理解和接受具有重要的意义:“倾听者不仅充当一个有经验地坐在叙述者对面的角色,这位叙述者同时也是一个模式叙述者。因为他是作为一个较为广泛的社会化和集体回忆中的成员在叙述故事。这个故事不仅是他从直接的和个人的叙述场合中讲述的,而且还是由别人给他讲的那些故事规定的。他关于故事模式和情节的知识就是从这些故事中得来的。正是这些模式和情节才使得他自己的故事也变得可以叙述了。换句话说,即使是根据个人情况叙述的故事,也仅仅是一件很大的织物上的一个结子。从这个意义上说,除了经验性叙述场合的那些直接和一次性的条件外,这个故事还吸纳了许多非常普遍和超越这些场合的感知和解释的模式。在几代人之间进行的谈话中,这一点显而易见。”③哈拉尔德·韦尔策编:《社会记忆:历史、回忆、传承》,季斌、王立君译,北京:北京大学出版社,2007年,第112页。可见,倾听者的在场对于创伤见证极其重要,或者说,见证正是由创伤幸存者的讲述和倾听者的参与而构成。

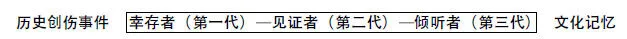

见证过程证实了创伤经历对于倾听者,尤其是处于同一集体中的成员来说有极大的影响。这种情况在家庭之中尤为明显。罗伯在《证词:文学、心理分析和历史中见证的危机》中,用临床案例证明了家庭中创伤见证和创伤记忆的代际传递,其中,对一名经历了二战创伤的男人的跟踪调查颇具代表性。这名男子在二战中失去了妻子和儿子,虽然战后重建了家庭,还生了一个儿子,但他一直不愿接受这个家庭重组的现实。当第二任妻子死亡后,他将儿子送给他人领养,自己就失踪了。这个男人试图去压抑并忘记,但事实证明创伤并没有过去,家庭重建的失败造成了第二次创伤。而其前妻所生的女儿见证了父亲遭遇的两次创伤经历,并且她的一生也成为父亲创伤后教训的体现——她不敢去爱,不敢挑战命运,不敢冒险组织一个她自己的家庭 (因为父亲的创伤经验证明,这样的家庭和爱人注定会失去并再次失去)。这个女孩成年后一直努力找寻失散的弟弟,试图重新建立她父亲所放弃的家庭。罗伯认为,在这个案例中,“第二次创伤通过重复[第一次创伤],自身成为历史重复的见证。大屠杀后的第二次创伤不仅证实了历史,而且 [这段历史]没有结束;更特别的,也见证了事件的历史性发展,[这个发展]也没有结束”。④Laub,“Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening,”pp.62 -67.对于这些创伤幸存者来说,创伤并没有成为过去的记忆,而是一桩没有结束的事件,伴随着他们的生活发展,延续到现在并侵入到后代人的生活中。阿尔特·施皮格尔曼的连环漫画《老鼠:一个幸存者的故事》、威廉·福克纳的《押沙龙,押沙龙!》等都讲述了创伤记忆在代际之间传递的故事。创伤记忆通过创伤见证、讲述和倾听的方式在家庭、集体中传播,社会因素为创伤记忆塑造了社会框架和文化语境,并引发或内在地塑造了个人记忆和身份。创伤记忆代际传递的模式可以用下图表示:

框架左边是原初的历史创伤事件,而框架右边代表着记忆传递所塑造的文化记忆。框架之中是对创伤记忆代际传递的图解。从中可以看出,创伤记忆的传递首先通过幸存者 (可称为创伤事件的第一代),以见证的方式,向幸存者的子女 (可称为创伤事件的第二代)讲述创伤事件和自己的经历;或者跨过第二代,直接向第三代讲述创伤事件。第二代作为见证者,接受了上一辈的故事,再向第三代复述这段家庭内部的过去。但这个模式并不是简单的直线传递,在此传递过程中,第二、三代的讲述既是复述,也是一种重构行为,倾听者有可能增加、删减、修改、省略一些内容。这种对过去的重建和再表征行为所形成的文化中特殊的记忆,是下一代身份构成和自我认知中的重要部分,在记忆的历史化过程中,创伤成为一代人或某个集体共同拥有的记忆对象,也成为文学写作、电影等再现、生产和塑造过去的基础。如电影《广岛之恋》、《黑雨》等讲述了广岛核弹事件所造成的精神创伤,《辛德勒名单》、《钢琴师》、《死亡终点站》、《美丽人生》、《母亲的勇气》、《夜与雾》、《朗读者》、《六千人的生命签证》、《走出尘埃》、《战争恐惧症》等影片讲述了二战中犹太人的创伤经历,《刀的哲学》、《1942》、《南京大屠杀》、《历史不会遗忘》等讲述了二战中东亚战场亚裔人民遭受的创伤经历,《世贸中心》、《93号航班》、《幸福来访时》等讲述了9·11恐怖事件以及美国人民的精神重建。

三、创伤文化和创伤小说

个人的创伤记忆通过创伤见证得以保存和传递,而社会记忆则关心如何使过去的形象符合社会的现有秩序,如何以合法的形式来塑造过去。记忆的社会形式表现为各种仪式、纪念活动、纪念日、博物馆等。通过有组织的合法的历史再现,记忆作为一种道德义务或一种“历史责任”而出现,因为“权力从记忆中受益,因而鼓励记忆,忘记是普遍和系统的,受到压抑和审查”。①Gil Eyal,“Identity and Trauma,”History and Memory,Vol.16,Spring 2004,p.21.社会通过集体对过去的缅怀,可以和过去达成和解,从而达到修复创伤、避免危险社会行为、救治和保护社会的目的。社会记忆服务于社会秩序,“任何社会秩序下的参与者必须具有一个共同的记忆”,②保罗·康纳顿:《社会如何记忆》,纳日碧力戈译,上海:上海人民出版社,2000年,第3页。并且这种共同记忆不会在世代交替中消失,因为记忆随着现在的需求可以不断调整并修改,回忆和遗忘总是相互介入。这种记忆为众多集体的自我理解提供了阐释的参照,并指引着行为的方向。

弗瑞尔 (Kirby Farrell)等指出,既然创伤经历基于共享的社会特性能代际间传递,那么每个人都能通过诸如各自的文化群体、种族、性别、性或经济背景等不同方式经历创伤,从而生产出一种“后创伤文化”。对此,巴雷物 (Michelle Balaev)总结道:“创伤理论中无时性 (timeless)、重复和有传染力的概念支持了超历史创伤 (transhistorical trauma)的文学理论,它在个人和集体之间建立一种并行的因果关系,如同在创伤经历和病理反应之间的关系。这种理论认为,因为创伤经历和记忆具有无时性、重复和传染的特点,历史中一个集体经历的大规模的创伤可以为几个世纪后的某个个人所经历,而这个人和这个历史集体之间具有共同的特点,比如都是同一个种族、宗教、国籍或性别;反过来,个人创伤也可以传递给同一个种族、文化集体或性属集体,虽然没有经历实际的事件,但由于共享社会或生理相同点,个人和集体的创伤经历变为了一个。这引发了一个观点,即创伤叙事可能重新创造和消散 (abreact)那些不在场的经历—— [从而让]读者、听者或见证者第一手地经历这种历史经验。因此历史创伤经历是标志和定义当前个人身份、种族或文化身份的来源。”③Michelle Balaev,“Trends in Literary Theory,”Mosaic,Vol.41,No.2,2008,p.150.巴雷物的观点支持了创伤记忆在代际之间、个人和集体之间以及讲述者和听者或读者之间的传递,并特别指出了这种传递构成了创伤文化和集体记忆。

事实上,记忆并非一种机械的被动的对过去经验的保存,它总是主动积极地生产特定人群对世界的认识。20世纪开始,现代文学中出现了大批描写创伤的战争小说,回顾了创伤的集体经历,如海明威的《丧钟为谁而鸣》和《永别了,武器》、冯古内特的《第五号屠宰场》、海勒的《第二十二条军规》、梅勒的《裸者和死者》等。这些作品集中讲述了战争的残酷性,描写战争所造成的病痛和死亡、亲人的失去和人性的疏离等。海明威在《永别了,武器》第一段中写道:“冬天刚一来,雨就下个不停,而霍乱随之而至。但霍乱得到了控制,最后,部队里只死了7000人。”①海明威:《永别了,武器》,林疑令译,上海:上海译文出版社,2009年,第1页。黑体为笔者所加。客观平静的叙述表明病痛和死亡不过是司空见惯的事情,由此可以想象战争的残酷。郝西的《广岛》中这样描写一群遭受了原子弹袭击的日本士兵:“他们的脸全部被烧伤了,他们的眼窝深陷,他们那已经熔化了的眼睛里的液体顺着面颊流淌下来。他们的嘴巴成了布满浓汁的肿胀的伤口,他们的嘴甚至不能张开去含茶壶的壶嘴。”②萨克文·伯科维奇:《剑桥美国文学史》第六卷,赵聪敏译,北京:中央编译出版社,2009年,第559页。通过对极端恐怖情形的描写讲述了人类遭受毁灭时的惨状。在海勒的《第二十二条军规》中,约赛连目睹战友被打死,他看到“斯诺登那可怕的五脏六腑脏兮兮地淌了一地。他死死盯住它们,浑身起了一层鸡皮疙瘩。它们所包含的寓意是很容易领会的。人是物质,这就是斯诺登的秘密”。③约瑟夫·海勒:《第二十二条军规》,杨恝等译,南京:译林出版社,1998年,第528页。夸张的叙述展示了战争创伤对于人性的毁灭。这些战争创伤小说中的描述再现了伤痛、冷漠、麻木和疏离等创伤人格特征。此外,艾利斯·沃克的《紫色》、莫里森的《最蓝的眼睛》和《宠儿》、埃里森的《看不见的人》等小说中描述了非裔女性遭遇的强奸、暴力和歧视,反映了非裔妇女美国身份建构的创伤性;而斯坦倍克的《愤怒的葡萄》、麦肯尼的《工业谷》等,则讲述了大萧条时期生活的艰辛和社会的冷漠所造成的社会创伤。

这些创伤小说表现了种种创伤人物的情感极限状态,如创伤人物自我的分裂、对于创伤经验的压抑或静默等,显示了创伤前后人物自我和对世界认识的巨大变化。创伤人物在讲述创伤的过程中,常常出现非线性的叙事时间,如创伤经历的闪回或幻觉以及语言混乱等。现代作家运用时空并置、叙事省略等手法表现创伤时间的混乱;通过拉长叙事时距以表现创伤场景的延宕;利用插入语、括号、自由直接引语等叙事手法表现创伤人物自我分裂;利用意识流来表现创伤思维的混乱,创伤人物或者处于“无言或静默”状态,或者是滔滔不绝地讲述;创造出双重自我之间的对话,以补充创伤人物的心理活动,帮助读者理解并想象发生在创伤人物身上的创伤体验。这些策略都帮助作者将叙事结构按照创伤记忆或分裂的心理行为来组织表现。因此,现代创伤小说所塑造的形形色色创伤人物身上往往具有比较典型的特点,那就是他们和周围世界之间的疏离。创伤人物似乎生活在另外一个世界,或者说他们的生活被创伤分割成两个世界。创伤以重复、闪回和噩梦的形式不断侵入人物个体意识,以这种延宕的方式影响其自我的形成,从而使他们呈现出双重性格或自我异化。创伤经历损坏了人物自我先前的结构,他们必须重新组织自我以便和新的现实观相连。这正应证了创伤理论中创伤经历损坏身份和内在自我的结论。社会环境往往影响着创伤经验,创伤的原因和后果也都和社会相关。现代创伤小说在展示人物个体创伤的同时,也再现了集体遭受的战败、重建、传统生活方式的破坏等社会创伤记忆。创伤经历不仅影响到个体自我的形成和稳定,而且在社会和文化结构中,也会让个体对于社会秩序丧失信心。对于创伤记忆的压抑可能会使个体获得暂时的解脱,但创伤往往会重返,并带来更为沉重的打击和更深的伤害。

创伤修复需要重建一段历史,帮助创伤人物恢复被创伤中止的时间历程,恢复他们与集体、世界的联系,让他们认识创伤的原因和后果,从而给予创伤经验以意义。在一个集体中,不同个体述说的故事常常互相交叉,从而使这些故事获得了合法的地位,并建立了个人在集体中的认同感,同时这些故事也成为了集体共同享有的记忆,或一段共有的过去。在现代创伤小说中,作家常常采用见证—倾听的交流模式,通过叙述和倾听一方面再现了创伤记忆传递的途径,另一方面相比于文件式的历史记录,记忆的讲述更加感性,更富于创造性,也更有亲密感。这种讲述可以鼓励听者投入,“分享记忆是有效的,不但因为听众可以同他们自己的经历相连,而且大多数人相信,这种生动的记忆是强烈感情的表示”。④Middleton and Woods,Literature of Memory,p.59.现代作家采用这种回忆方式,在文本中创造了见证者和倾听者之间记忆和理解的交换;同样,这种方式也是邀请读者加入阐释过程的请求。阅读不仅仅是对记忆的恢复,更是读者参与、分享、解释并最终理解这种集体记忆的过程。

综上所述,创伤是一个现代性的话题,战争、屠杀等等造成的人类心理创伤,让人们开始思索创伤和意识、身份、生存等相关的问题。创伤是一种孤独的情感体验,创伤经历构成了人类社会的一种集体记忆,并通过证言和见证来传递。创伤叙事不仅承担着保存历史真相、认识理解过去的任务,也见证着创伤事件中人类的脆弱和伤痛。创伤叙事起到了情感宣泄和修复创伤的作用,构成了独特的创伤文化。其中,创伤小说成为集体创伤记忆的载体,再现了战争、经济萧条、性别歧视等集体共同拥有的创伤经历,成为现代文学艺术中的特殊文类之一。