农村民俗文化在转型期的嬗变与象征:“于庄村”祭拜活动引发的思考

2013-09-06樊王妮

樊王妮

(华中师范大学社会学院,湖北武汉430079)

“结构稳定”、“秩序有序”是中国农村长期存在与发展的内在要求,祭拜活动作为中华民族的主要信仰方式,是维护社会秩序稳定有序的重要载体。作为民俗文化的重要象征,在农村城市化过程中,现代都市“流动不居”的变动性日渐冲击着传统农村的“安土重迁”的稳定性,祭拜活动在近二十年发生显著变化。

一、文献综述

人们对民俗活动的遵循,源于同一的心理民俗和共同的文化认可,以崇信和敬畏为核心,包括各种禁忌在内的、反映在心理上的习俗,是人类心理活动和传统经验的传承,主要表现在自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜等方面。祭祀作为重要的民俗活动,最初源于人们知识水平低下,对大自然持有恐惧与敬畏心理,希望通过祭拜以祈福辟祸,后增添报答、缅怀、悼念等含义,逐渐形成丰富的祭拜文化。“拜年”意味着“向他人祝贺新年,以示祝福”,广义上属于宗教的重要形式[由于本文描写的于庄村的“祭荫”和“拜年”几乎同时进行,本文中的“拜年”特指向本家族健在老人的祝福,与广义上对任何人的拜年有所不同,因此笔者将两者统称为“祭拜”。]。关于“祖宗”的最早论述是“祖又德,宗有功”,意味着对家族做出重要贡献的先辈才可以被视为崇拜对象[严耀中.中国宗教与生存哲学[M].上海:学林出版社,1991.23.],祖宗崇拜在具有共同祖先或宣称有共同祖先的亲属集团中举行。

在我国学术界,学者对家族和氏族的定义有所争议[在中国学术界,费孝通、孙本文、钱杭、岳庆平等学者对家族的定义有所不同,主要分为两种:一种认为家族是以单系(父系)亲属原则组成的社群,具有紧密的血缘关系,按父系继嗣规则而组成的亲属集团,继嗣规则通常按与自己祖父的关系远近来确立成员资格、家族地位和仪式地位;另一种认为家族不仅包括父族同宗的亲属关系,也包括姻亲关系,其中婚姻关系是基础,亲子关系是纽带。参见郑杭生社会学概论新修【M】.北京:中国人民大学出版社,2009.85—86;杨善华,刘小京.近期中国农村家族研究的若干理论问题[J].中国社会科学,2000,(5).],结合本文描述的于庄村参与春节祭拜和葬礼成员间的社会关系,笔者借鉴岳庆平在《家族文化与现代化》中对“家族”的定义,即“家族既包括血缘的父族,也包括以姻缘关系为主的母族和妻族”[岳庆平.家族文化与现代化[J].中国文化研究,1994,(6).]。在《社会分工论》中,迪尔凯姆论述了在机械团结社会(mechanical solidarity)向有机团结社会 (organic solidarity)转变过程中人际关系发生的重要变化及原因。在传统社会,祭拜礼仪承担着重要的社会功能,是个体的心理需要和感情依托形式,颇受人们重视。在《宗教生活的基本形式》中,迪尔凯姆阐述了宗教及其承担的社会功能 [迪尔凯姆认为宗教在本质上分为两个基本范畴:一为信仰,二为仪式。仪式是明确的行为模式,是表现信仰的一种重要行为。其通过讨论宗教与社会之间的相互依赖关系,认为宗教信仰是源于一种共同目标,具有重要的社会整合功能,通过各种宗教仪式可以将群体共有的信仰、情感和道德责任等集体意识内化于人体意识之中,从而将社会成员团结在一起,强化社会成员间的联系,促进社会的整合与稳定。],认为通过祭拜活动可以有效协调和整合家族成员间的关系:一方面通过祭拜礼仪,使得个人融入到集体之中,增强成员间的家族意识,是对个体进行社会化、使其融入家族的有效途径;另一方面,举行祭拜礼仪在于促使人们遵守家族间的行为规范,加强社会成员关系的整合与团结,维护家族间的规章制度,促进社会秩序的稳定[熊坤新.宗教理论与宗教政策【M].北京:中央民族大学出版社,2008.228—238.]。此外,祭拜礼仪还具有心理调节、促人振奋等作用。“宗教仪式可以在个人遭遇不幸和危机的时候能够给人以精神和道德上的支持,帮其减轻痛苦”[迪尔凯姆,渠东,汲哲译.宗教生活的基本形式[M].上海:上海人民出版社,1999.550.]。这一点在丧葬礼仪中表现得更为明显,遭遇亲人去世,家族成员处于悲伤之中,通过祭祀礼仪可以让家族成员将悲伤之情表露出来,缓解失去亲人的痛苦[例如在下葬辞世者时,家族主要成员都会失声痛哭,表达自己的悲伤与对辞世者的留恋。亲属一般会彼此鼓励和安慰,如“人死不能复生,节哀顺变”。]。

二、于庄村祭拜礼仪文化概述

“于庄村”位于甘肃省陇南地区,属于黄河流域,是世居形成的单姓村。建立在血缘和地缘关系之上的于庄村,固有着传统社会的主要特征,全村98%以上住户是“樊”姓家庭(这在当地具有普遍性,如于庄村的邻村绝大多数村民是“高氏”家族,另一不远的“拉沟村”则是“王氏”家族的典型)。于庄村约形成于明末,随着人口的繁衍生息,同源“樊”姓的家庭,逐渐出现分支,形成类似“差序格局”的社会结构[差序格局:我国传统社会结构的特征,好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹,每个 人都是他社会影响所推出的圈子的中心,其所产生的社会影响仿佛散开的一个个圈子,以此反映出人际关系的亲疏远近程度。参见费孝通《乡土中国生育制度》【M】.北京:北京大学出版社,1998.24—30.]。依据血缘亲密和地缘远近,出现两大分支——“龙一队”和“龙二队”(龙一队家族集中在前半个村庄,龙二队家族集中在后半个村庄),两队间血缘关系相对较远,队内则拥有盘根错节的血缘关系,如亲兄弟、堂兄弟、堂表兄弟,以及在这些兄弟关系基础上衍生的多重亲属关系。

和我国大多数农村一样,自上世纪90年代开始,于庄村遭遇着转型冲击。本文通过两个例子,介绍于庄村祭拜礼仪在社会转型时期的嬗变,并分析这对农民生活方式和农村社会结构产生的影响。

(一)春节祭拜活动文化

农村春节气息往往比城市更浓厚,形式多样。在于庄村,每逢大年初一,村民需要例行拜“荫”习俗。“拜荫”即祭拜家族祖先,之后给本家族健在的老人“拜年”。“荫”是宽约2米、长约3米的彩色人物画像及牌位,上面供奉的是对家族做出贡献的祖先,在逝者“三周年”祭祀活动举办后,被记录在“荫”上,早逝的孩子和年轻人不能被记录。“荫”前的供桌上备有香炉及供品(如图所示)。“荫”是家族的象征,是对本家族做出贡献的先辈的纪念与表彰,类似于迪尔凯姆《宗教生活的基本形式》的图腾崇拜[迪尔凯姆(法),渠东、汲哲译.宗教生活的基本形式【M】.上海:上海人民出版社,199.131-153.]。在于庄村,“荫”在一个家族的主要成员家庭间轮流悬挂,在大堂中从正月初一挂至正月十五,之后由本年负责挂“荫”的本家收好,年末时交给下一年负责挂“荫”的本家。

“拜荫”和“拜年”活动自清早开始,首先是去悬挂“荫”的本家跪拜。按照风俗,本家族男士,无论成年与否,都应参与此仪式,年幼的女孩(通常是十岁以下)可以和男士一起参与祭拜礼仪,无严格规定。祭拜队伍按长幼顺序,年长在先,年轻者其次,小孩紧随其后,在悬挂“荫”的大堂向“荫”跪拜三次,家族最年长的人需要在“荫”前的香炉上香;在跪拜“荫”之后,如果悬挂“荫”的这一家还有健在的老人,则所有人需要向这位老人拜年,以表感谢和祝福;形式与跪拜“荫”时有所不同,只能跪拜一次,跪拜三次是不吉利的象征。老人在接受晚辈拜年之后,需要拿出事先准备好的核桃、瓜子、糖果之类的零食散发给晚辈,主要是小孩子。十岁以上的未婚女子不允许拜“荫”,嫁到本村的妇女需在男士拜“荫”结束、离开一段时间之后,开始拜“荫”,之后带着十岁以上未婚女子祭拜家族其他祖先,并对健在老人表示“拜年”。男方祭拜礼仪更为重要,形式也更为正式,参与人数通常很多,队伍往往达到二三十人甚至更多。

从挂“荫”的本家出来后,需要依次去本家族的各成员家拜年。90年代之前,这项活动需要严格遵循长幼顺序,即应从健在老人当中年龄最大的那家开始,依次进行;队伍行走也应保持长幼有序的顺序,越位或掉队通常是被禁止的。但90年代后,形式日趋松动,除依然遵循首先对本家族最年长的老人进行“拜年”外,年龄相仿者之间不再严格区分顺序,通常以方便为主。举例说明:从最年长者家里出来后,若严格按照习俗,可能需要路过几个本家去次年长者家中拜年,带队的长者如果弄错顺序,会遭致谴责,其他人也会及时予以纠正。因为弄错顺序通常会认为是不吉利的征兆,被忽视的那家有可能心生埋怨,不利于家族的团结。但现在为了方便,往往按着路过顺序,逐一进行拜年,村民不再过分重视顺序,只要不被遗漏即可。同样,祭拜行走时成员的队伍顺序也日趋松动,二三十人的队伍,维持大概顺序,已是普遍现象了。

(二)葬礼活动[本文介绍的是笔者祖母的葬礼活动,笔者祖母于2010年12月18日去世。]文化

去世老人,辞世前生活在兰州的小儿子家,生前曾要求在兰州火化。但火化有违风俗,于庄村村民信仰“生于斯,死于斯,丧于斯”的乡土传统,信奉土葬,认为死人进村是不吉之事。因此,在老人病危之际,亲人连夜将其送回于庄村,去世后按当地风俗举行了葬礼。

去世老人育有六子一女,现居住在于庄村的只有第四子,因此丧葬在其家举办。按风俗,土葬在老人去世第三天举行,下葬前两天,辞世者的儿子和孙子需在安放死者灵位的房间里长时间跪拜,有参加葬礼的亲属来时,由年长者进行接待,其余人继续跪拜。死者的女儿、儿媳和孙女等女眷负责准备葬礼用品,不参与长时间跪拜。

参加丧葬活动的成员,比参加春季祭拜的成员范围扩大很多。既包括以血缘为基础的父系家族成员,也包括以姻缘关系为主的母系和姻亲家族成员,主要有五个群体。一是参加春节祭拜的成员,主要是辞世者的儿子、儿媳、侄子、孙子、孙女等男系一支,这个群体必须参加;二是辞世者的女儿和侄女,按风俗也必须出席葬礼活动;三是辞世者的母家成员,如辞世者的兄弟姐妹,外甥、外甥女等,这一群体人数越多,越显示出辞世者母家的家族兴旺,可以彰显辞世者的家族地位。四是辞世者直系儿媳的母家成员,这一群体也应参加葬礼活动,如无人参加,这个儿媳很可能遭致议论,儿媳母家家族也会招致批评,影响家族间的正常关系;五是血缘关系不太密切的男系亲属,如龙一队成员。

在老人离世后,直系儿女需每隔七天,为辞世者烧纸,以期死者安息,庇护后辈,需进行七次,俗称“过头七”;在亲人去世第一年要举行祭祀礼仪,即“过头周年”[“头”,当地方言,含义为“首、第一”,“头周年”特指“去世第一个周年”。],规模比丧礼时缩小很多,只需直系子女和血缘很亲密的成员参与。老人辞世第三年,需举办“三周年”活动,规模比葬礼小,但大于头周年,参加葬礼活动时的几个群体成员,都需参加,三周年祭祀礼仪结束后,辞世者就会被记录在“荫”上;第五年的时候也会办“五周年”祭祀活动,但规模会比头周年更小(现在已经很少举办“五周年”活动了),之后家族就不会在辞世者去世的日期集中祭拜辞世者了,一个完整的葬礼活动基本结束。

三、祭拜礼仪嬗变的社会学分析

(一)春节祭拜礼仪嬗变分析

“长幼必以序相洽,尊卑必以分相连,喜则相庆以结其绸缪,戚则相怜以通其缓急”[胡文彬.红楼梦与中国文化论稿【M】.中国书店,2005.584.],雍正皇帝在《圣谕广训》中,以封建最高标准规范家族成员关系和应当遵循的规范制度。保持尊卑等级秩序,各归其位,各行其职,是传统社会求稳的内在要求。“拜荫”作为维护家族结构的纽带,从大年初一清早开始,在“内外上下有别,长幼尊卑有序”的传统社会中,具有特殊意义。

“拜荫”活动顺序主要表现在两方面:一是长幼有序,二是男女有别。究其原因,农业是传统社会的主要生产方式,个体掌握农业生产经验的多少在很大程度上决定其社会地位;同时,农业生产需要家庭成员间的相互帮助与配合。聚族而居的单姓村庄,不仅是血缘共同体,也是经济、政治和文化的综合共同体,个体命运与家族命运息息相关。“拜荫”等春节祭拜礼仪作为强化家族意识的最重要形式,影响着家族成员间的凝聚与团结,僭越顺序,违背规范,不利于家庭结构稳定,对家族未来的兴盛繁荣产生负面影响,因此被禁止。

90年代之前,“拜荫”礼仪活动形式严格,所用时间几乎是现在的两倍。其原因在于一是未实行市场经济体制之前,很少有举家外迁情况,需要祭拜的家庭数目比现在多;二是90年代以前,人们对祭拜形式较为注重;此外,90年代之前在举行祭拜活动时,成员的确带有虔诚的感情,相信亡灵存在,希望得到祖先庇护。而现在,祭拜活动更多是一种单纯形式,从跪拜时间则可“窥一斑而知全豹”,90年代前,人们通常会很虔诚地下跪、磕头、站起、直立、再下跪,之间有短暂间歇;而现在,三次跪拜几乎连在一起,甚至在没有完全站立时,紧接着又下跪,身体不方便的家族成员则可以一直跪着,等磕完三次头之后再站起,中间几乎没有停顿,不会引起注意,也不会遭致谴责。

90年代以后,伴随着城市化进程的加快,农业生产方式束缚松动,人口流动与迁移频繁,主要包括两种形式:一是举家迁移。这部分成员通常在城市拥有稳定工作和住所,于庄村留给他们的,或许只是因各种原因没有随其迁出的父母;二是外出打工。通常是父亲或是父母一起外出打工,其他家庭成员依然在村里生活。这两个群体通常在春节时期,或是本家族举办重要事件(如婚礼和葬礼)时,回到村庄,停留几天后又离开(通常不会超过一周,甚至更短,尤其是全家迁移出村的群体)。在此影响下,“父子关系为主,夫妻关系为辅”的传统家庭关系必然发生重要变化,“长幼尊卑”的等级制度淡化,成员关系逐渐平等化。表现在祭拜活动中,则是人们不再像90年代之前那么重视祭拜时的严格规范与秩序、在祭拜礼仪活动中保持顺序,更多是一种传统礼节与习惯,而不再代表家族规范与个人权威,祭拜礼俗文化所象征的家族集体意识则被人们渐渐忽略,祭拜仪式像是在“走过场”。

老人在接受晚辈拜年后,通常会散发零食,其中蕴含着教育功能。首先,散发零食是对晚辈表示的一种谢意,是“礼尚往来”的表率。如果接受跪拜,却没有拿出零食,在村民中会招致议论;其次,老人对儿童散发零食,是长辈对幼辈的奖励和寄托。在孩子们看来,多获得零食是一种荣耀。更为重要的是,这项习俗承担着对年幼者的社会化内容——即通过何种方式将家族文化传承下去,保障家族长远发展?显然,年幼的儿童一般不会对祭拜礼仪活动本身产生兴趣,也不应指望孩子会对祖先有什么深刻理解与敬仰。小孩子之所以愿意跟着长辈不断磕头跪拜,除了觉得新奇与好玩之外,更多地就是为了获取零食。长者通过零食来吸引儿童参与到祭拜活动之中,通过年复一年耳濡目染、身体力行地教导与强化,这些孩子成年时,自然对祭拜活动了如指掌,家族文化得以世代继承与发扬。

祭拜活动的凝聚意义和对年幼一代进行社会化的功能,具有重要作用,在我国社会转型过程中,以“祭拜”为代表的民俗文化发生重要嬗变,反映在亲族关系上,则是血亲意识和家族观念淡化,血缘联系松散,家族成员之间丧失共同的利益基础,文化共同体日渐解构,家族对成员影响不断减弱。

(二)丧葬礼仪活动的变迁分析

葬礼是人生礼仪的终结,蕴藉着亲人对死者的悼念和哀思,是对死者的终极归宿的安排。丧葬活动强化家族成员的集体意识,维系家族间的彼此联系,共同维护着农村的社会结构。

对葬礼活动,村民依然保有较浓厚的风俗观念;但葬礼仪式依然发生了明显变化。90年代前,参加葬礼的人群基本生活在本村或是地域比较临近的村庄,亲人辞世以后,直系子女在一年之内需要戴孝,三年之内,春节期间不能燃放鞭炮(人们相信死者的亡灵在春节期间会回来访亲,燃放鞭炮会影响亡灵寻找家门)。而现在,参加葬礼的成员更多是从各地赶回,葬礼结束后,除直系儿女必须在死者下葬三天后离开,其他成员很可能当天就已离开。子女由于工作等原因,也往往不再戴孝,至于春节禁止燃放鞭炮的习俗至今仍然被遵守,其原因很可能是这一风俗不影响人们的工作和生活。同样,现在参加“头周年”和“三周年”的人数要比90年代之前少,规模也变小。

葬礼活动中发生的嬗变,同样反映出农村居民生活方式的变化以及家族成员关系的改变。在传统社会,土地和农业生产对人们有很强的束缚作用,家族成员居住在共同的地域之中,个体发展依赖于家族。重视葬礼,既是对辞世者的怀念和表彰,也是家族成员间相互安慰和支持的仪式。而转型时期,人们生活方式的转变,在一定程度上冲击着葬礼的有关风俗习惯,家族成员间的关系也逐渐淡化,并有进一步淡化趋势。

四、研究结论

礼是中国传统社会道德行为的规范,既体现在家族的成员关系中,也蕴含在社会结构中。宗法制度下的血亲意识和伦理道德,是村民普遍的社会心理和文化认同,左右着个体的行为规范。通过婚丧嫁娶等民俗仪式,塑造人们的行为与思想,规范成员间的关系礼法,从而巩固家庭结构,加强亲族关系。各种仪式与道德、习惯联系在一起,是农村社会成员在长期的共同生活及共同的利害关系基础上逐渐形成的自然情感,有赖于心理认可,而非法律强制。在社会转型过程中,个体独立性显著增强,每个行为人似乎都可以脱离家族结构的束缚而独自生活,当传统秩序成为人们追逐自我利益和实现自我价值的阻碍时,自然会遭遇破坏。

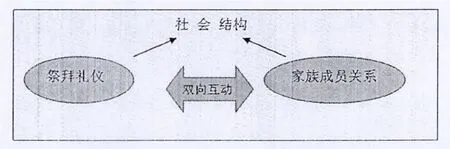

祭拜文化作为民俗文化的代表,是家族观念传承与强化的重要形式,与家族成员关系密切相关,两者之间存在着持续的双向互动与型塑过程,家族成员之间的关系作用于祭拜礼仪过程之中,并在祭拜仪式中得以反映,对于确认家族成员身份、凝聚家族团结等方面发挥重要作用,共同影响着以家族为基础的传统社会结构(见图1)。因此,祭拜礼仪存在着严格的规范和形式,保持着很强的稳定性和传承性。

图1:祭祀礼仪和亲族关系示意图

进入社会转型时期,在工业生活方式和现代文化的冲击下,农村春节祭拜礼仪和葬丧礼仪逐渐发生嬗变,以此为象征,反映出我国农民的生活方式和以家族为基础的农村社会结构日益发生变迁。祭拜仪式呈现形式化和便捷化的趋势,象征着其在强化家族集体意识、巩固农村社会结构、维护农村社会稳定等方面的社会功能日趋淡化。尤其是90年代之后,工业化进程加快,农村祭拜礼仪日益发生变迁:长幼依然有序,但界限已经松动;男女依然有别,但区别不再严格;祭拜礼仪依然例行,但形式日益方便、快捷,缺少了实际的社会功能。传统民俗文化的嬗变反映了传统家庭社会关系的变化,也折射出我国传统秩序的松动和社会结构的显著变化。

五、余论

据相关统计,截至2012年末,我国大陆总人口为135404万人,其中农业人口比重为47.4%。对于正处于城市化过程中的农村,以“祭拜”文化为代表的民俗文化不可避免地面临解构,失去传统文化的约束与规范,社会秩序出现“真空”和“失序”现象屡见不鲜,正如费孝通所论述的“法治秩序的好处未得,而破坏礼治秩序的弊病却已先发生了”[费孝通,《乡土中国》【M】北京:北京大学出版社,2012年,第96页。]。

民俗文化的嬗变,对我国农村社会乃至整体社会结构产生重要影响。如何在社会转型过程中,重构农村基层文化,激发优秀传统文化的发展活力,使之与现代文化和谐相处、相得益彰,共同承担增强社会成员凝聚力与向心力的社会功能,强化社会成员间的信任,防范社会失范与越轨行为,共同致力于社会主义现代化的实现,需相关学者进一步思考和探讨。

[1]迪尔凯姆(法),渠东,汲哲译.宗教生活的基本形式【M】.上海:上海人民出版社,1999.

[2]迪尔凯姆(法),渠东译.社会分工论【M】.北京:生活·读书·新知三联书店,2000.

[3]严耀中,中国宗教与生存哲学【M】,上海:学林出版社,1991.

[4]郑杭生,社会学概论新修【M】,北京:中国人民大学出版社,2009.

[5]熊坤新,宗教理论与宗教政策【M】,北京:中央民族大学出版社,2008.

[6]费孝通,乡土中国生育制度【M】,北京:北京大学出版社,1998.

[7]周晓红,传统与变迁【M】,北京:三联书店,1998.

[8]杨善华,刘小京,近期中国农村家族研究的若干理论问题[J].中国社会科学,2000,(5).

[9]岳庆平.家族文化与现代化[J].中国文化研究,1994,(6).

[10]苟天来,左停,农村社会关系研究述评[J].安徽大学社会科学学报,2007,(7).