中国收入差距扩大诱因的实证研究——基于劳动价值低估和要素配置偏向视角

2013-09-05彭定赟

彭定赟,彭 薇,宋 娇

(武汉理工大学 经济学院,湖北 武汉 430070)

一、文献回顾

目前对中国居民收入差距扩大问题及其诱因进行研究的学者众多,或从劳动报酬过低,或从城乡二元结构、地区差距、行业垄断导致的差距,或从非正常收入等这些方面展开。白重恩等以劳动收入份额变化的真实幅度与劳动收入份额降低的真实原因这两个问题为出发点,对中国国民收入要素分配份额的变化进行了分析,总结了自1995年以来,收入差距扩大的重要原因——劳动报酬份额下降的各种原因及相对贡献,指出劳动收入份额下降主要来自产业结构转型,而非单纯意义的资本对劳动的侵占[1]。王亚芬等计算了几种度量收入分配差距的指标,从城乡家庭、地区、行业几个角度分析得到了中国城镇居民收入分配差距不断扩大的结论,并估计了中国城镇居民的基尼系数,通过计量经济模型检验了高、中、低各阶层可支配收入与收入分配差距之间的关系,得出结论:增加中低收入阶层的可支配收入、遏制高收入阶层可支配收入可以减小基尼系数[2]。黄燕东、胡瑶也对行业和城乡差距进行了深入分析[3][4]。陈刚等基于中国2000—2007年官方统计数据考察腐败的收入分配效应,研究发现腐败对城镇居民收入差距的贡献要远远高于除去经济增长外的其它诱因,认为腐败是造成城镇居民收入差距的最主要原因[5]。但是目前对居民收入差距影响因素的研究大多只从众多诱因中的某一两个方面展开,且未进行各诱因重要程度的比较。因此,本文首先对导致收入差距不断扩大的影响因素进行全面系统的分析,通过主成分分析和回归分析充分挖掘并确定基尼系数与诱因的回归关系,对诱因重要程度进行排序,在此分析基础上探寻收入差距扩大的主要诱因并提出相应对策。

二、收入差距扩大诱因的现状分析

中国居民收入差距的形成和扩大,其原因非常复杂,既有劳动报酬过低、城乡二元结构的原因,也有垄断行业、不同所有制经济单位职工工资水平不同导致的行业间收入不平等,还有资源禀赋以及政策倾向的不同引起的地区间收入差距,以及对不合理地下经济收入的攫取等原因。本文重点对影响收入差距的众多诱因的重要程度进行排序,并客观全面深刻揭示各诱因的影响机理。

(一)劳动报酬过低

劳动报酬收入是指劳动者在一定时期内从生产经营单位和部门,以货币工资、实物资金、社会保险等形式获得的报酬收入。具体包括:国有单位、城镇集体单位以及其他单位在职职工从单位中获取的收入、离退休人员的收入和其他人员收入。将统计年鉴国民经济核算栏目下资金流量表中的5个部门归并为住户、企业和政府部门。自1978年改革开放以来,在中国国民收入初次分配中,体现居民住户收入的劳动报酬的绝对量不断增加,从2000年49 948.1亿元增至2008年128 706.1亿元,增长近两倍。劳动报酬占GDP的比重也发生了显著变化,其演变轨迹大致可分为三个阶段:

第一阶段(1978—1989年):稳步增长。劳动报酬占GDP的比重从1978年的49.7%提高到1989年的58.1%。

第二阶段(1990—1998年):升降平衡。此阶段的劳动报酬占比有升有降,整体维持在50.1%与53.4%之间,幅度波动最大为3.3%。

第三阶段(1999—2010年):持续下降。此阶段的劳动报酬占比呈持续下降趋势,且下降幅度较大,从1999年52.4%下降至2008年的40.7%,其后更是跌破40%降至2010年38.3%,整体降幅达14.1个百分点之多。

(二)城乡二元结构显著

在全体居民收入中,现有国民经济核算资料没有提供城乡居民各自所占比重情况及其变化趋势,本文对统计年鉴中已有相关资料(城镇居民人均可支配收入、城市人口数,农村居民人均纯收入、农村人口数)进行测算,来分析全国居民收入总量在城镇和农村居民间的分配情况,分别估算出城乡居民各自的收入总量,进而得到全体居民的收入总量,以及城乡各自收入总量所占比例。

在城乡二元结构变动研究中使用以下指标:全体居民收入总量=城镇居民人均可支配收入*城市人口数+农村居民人均纯收入*农村人口数;

城镇居民占收入总量比重=城镇居民人均可支配收入*城市人口数/全体居民收入总量;

农村居民占收入总量比重=农村居民人均纯收入*农村人口数/全体居民收入总量。

数据显示,农村居民收入总量所占比重逐年下降,1990年为55.88%1992年下降到50.54%,之后跌破50%并持续降低,至2010年仅占比重23.69%;而相应的,城镇居民收入占全体居民收入比重逐年平稳上升,从1990年44.12%持续上升至2010年76.31%。直观反映出中国居民收入分配从农村转向对城镇居民倾斜的实际情况。

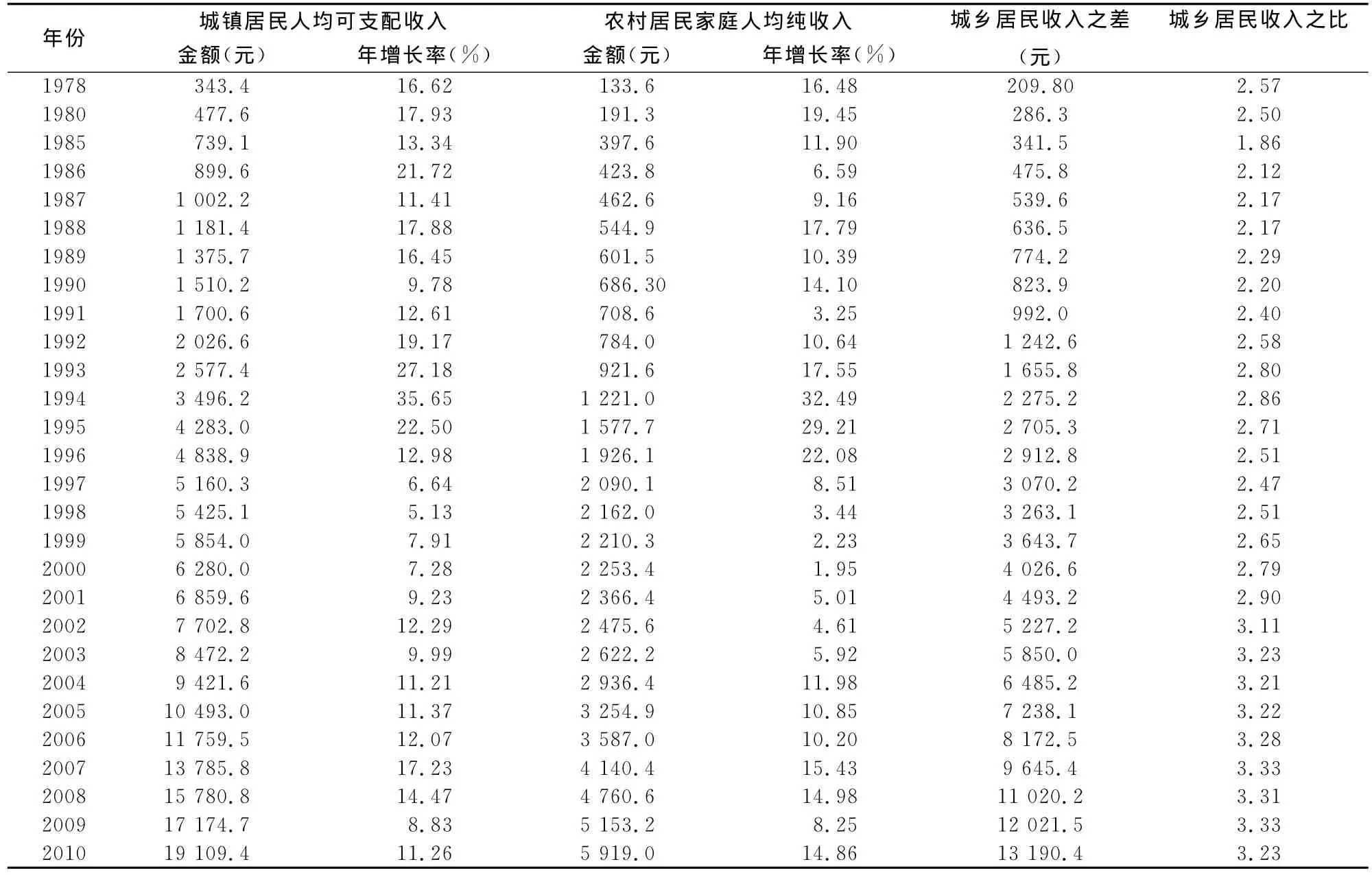

从1978—2010年数据可知(详见表1),城镇居民人均可支配收入与农村人均纯收入的绝对量均持续增长。改革开放30多年间,城镇人均可支配收入从1978年343.4元增长至2010年的19 109.4元,增长近60倍;农村人均纯收入从133.6元增长至5919.0元,增长近50倍。从两者增长率的变化情况来看,1991至1994年,城乡人均收入均加速增长,增长率在1994年分别增至35.65%、32.49%;1995至1998年,城乡人均收入均减速增长,增长率在1998年分别降至5.13%、3.44%;其后1999至2010年,城乡人均收入增长率仍均大于零,且都有升有降,但升降幅度均不大,总体较平稳。

城乡居民收入增长对比变化以及居民收入在城乡居民间的总体分配格局从根本上决定了城乡居民的收入水平关系变化的基本趋势,即城乡居民收入差距不断扩大,特别是近年来扩大速度加快。1978年城乡居民的收入差距绝对值相差最小,相差209.8元;1985城乡收入相对值最小,相差1.86倍。之后,城乡居民的收入差距随着城镇与农村人均收入增长率不同的变化而逐渐扩大,1994年差距达到最大,城镇居民的人均可支配收入达到农村居民的人均纯收入的2.86倍。“九五”期间至今,农民收入增长缓慢,城乡居民的收入差距进一步拉大,城镇居民的人均可支配收入与农村居民的人均纯收入之比在2000年为2.79,2005年为3.22,至“十一五”期间,比值上升至最高值3.33且较为稳定维持在3.3左右。

(三)地区间收入差距分析

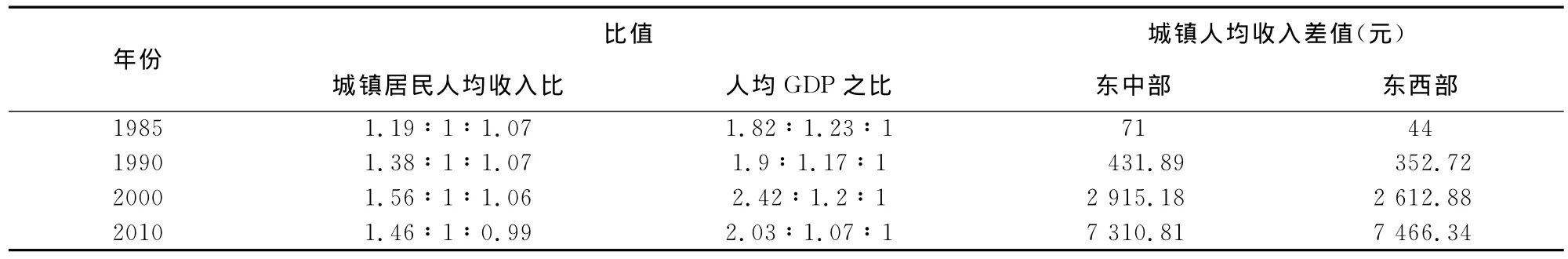

中国地区差异主要从横、纵两个方向进行比较:纵向来看,各个地区均取得了长足的发展,而其差距也在发展的同时在整体上呈扩大趋势(见表2)。东、中、西部地区间居民收入差距从“七五”计划开始,国家结合各地区的自然条件、地理环境以及经济技术发展水平等原则,将中国划分为三大经济地带:东部、中部和西部[6][7]。从东、中、西部城镇人均收入比(以中部为基准)、人均GDP(以西部为基准)之比来看:在80年代初期,东、中、西部之间收入差距不明显,1985年,城镇人均收入比和人均GDP之比仅为1.19∶1∶1.07、1.82∶1.23∶1,这一比例在2000年分别扩大至1.56∶1∶1.06和2.42∶1.2∶1,到2010年变为1.46∶1∶0.99、2.03∶1.07∶1;从东部与中部、东部与西部差距的绝对值来看,其差额则由1985年的71元和44元分别扩大到2010年7 310.81元和7 466.34元。

表1 1978-2010年城乡居民收入水平及差距状况分析表

表2 东、中、西部地区间居民收入差距比较表

从横向比较来看,东部地区人均收入明显高于中、西部地区,东部与中西部地区特别是西部落后地区的差距明显悬殊(见表3)。省际间城乡人均收入差距表现为:2010年,全国31个省(区、市)中,中国城镇居民人均可支配收入最高四地区为上海、北京、浙江、天津,最低四地区为黑龙江、青海、新疆、甘肃,作为首末两位的上海和甘肃比值为2.414∶1;农村人均纯收入最高四地区仍为上海、北京、浙江、天津,最低四地区为云南、青海、贵州、甘肃,首末两位比值为4.082∶1。可见,不论城乡,居民收入最高地区相同,都均集中在东部,而收入最低地区则集中在中、西部。

表3 2010年中国城乡人均收入省际比较

(四)行业差距分析

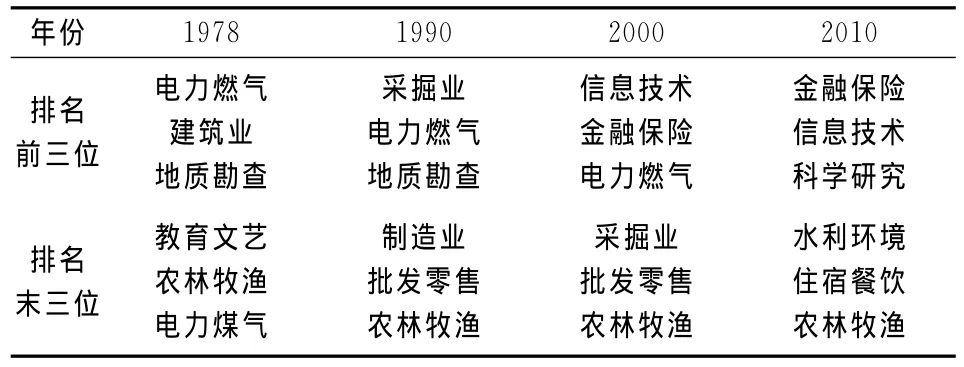

改革开放30多年来,我国的行业收入差距在迅速拉大。1978年至2010年,收入最高行业与收入最低行业的平均工资差额逐年递增,从458元增加至53429元,比值由2.17∶1扩大到4.20∶1。期间,1978年到1984年,行业间平均工资差距的绝对值和相对值均较小且稳定;1985年至2002年间,其比值由小变大,于1988年达到最低1.58∶1,于2003年最高达到4.63∶1;自2004年统计口径发生变化后,2004年至2010年间,行业收入差距比值有升有降,波动不大但数值较大,整体维持在4.20∶1到4.88∶1的高比值范围内。若再加上工资外收入和职工福利待遇的差异,实际的收入差距也许在5-10倍之间,而国际上通常以2倍为正常数值。

上述差距表明着劳动者的收入差距会仅仅因为其所处行业的不同就相差几倍。另外,职工平均工资的差距解释的仅仅是行业收入差距较小的部分,其行业间的利润差距则更为突出。中国的行业利润差距主要源于行业垄断,由行业垄断所导致的收入差距有失合理性,从长期来看会给社会福利造成重大损失。

表4 中国分行业职工工资最高、最低三位行业统计表

目前,中国的垄断性行业主要有金融、保险、烟草、通信、电力、石化、民航、铁路、煤炭等部门。从分行业职工工资平均水平来看,排名前三位的均为上述垄断性质部门见表4。依据2010年数据,科学研究、技术服务和地质勘查业取代电力、煤气及水的生产和供应业,与金融、保险业,信息传输、计算机服务和软件业位列前3位;其职工年平均工资分别为70 146元、64 436元、56 376元。2010年相应的收入水平最低的3个行业则主要是竞争较为充分非垄断性的农林牧渔业、住宿和餐饮业、水利、环境和公共设施管理业;其职工的年平均工资仅分别为16 717元、23 382元、25 544元。另外,伴随着改革开放,中国将经济体制改革的目标确立为建立和发展社会主义市场经济体制,诸如电力煤气业这类之前低工资的行业随着改革的深入一跃成为高收入行业。

(五)灰色收入情况

灰色收入是指在当前的法律法规条件下不合法的收入,如偷税漏税、腐败、走私、诈骗等,或貌似合法但有悖道德规范的非正常的收入,如集团消费转化成个人消费等[8]。在中国当前体制转轨时期,各种灰色收入的大量存在是导致居民收入差距非正常扩大的重要因素,有关专家测算的包含灰色收入在内的基尼系数一度超过0.5,而其滋生蔓延的根本原因则是市场化改革过程中不可避免出现的“制度缺陷”。

根据已公布的相关报告显示,近几年,中国大陆洗钱的金额已达到相当于国内生产总值2%的水平,其中官员腐败收入洗钱超过500亿人民币,由于官方统计资料中并未将大量与腐败相关的“非法收入”涵盖进来,本文主要以腐败印象指数(CPI)作为衡量灰色收入的代表性指标,并结合国内学者如陈刚、李树、尹希果(2008;2009)采用的人民检察院每年立案侦察贪污贿赂、渎职案件数与公职人员数之比(Cases,件/千人)和涉案人数与公职人员数之比(Persons,人/千人)这二个指标来评价中国的腐败水平[5]。

从中国的CPI得分以及Cases、Persons两个指标在时间序列上的变化我们可以看到,度量腐败程度的Cases、Persons指标变动趋势同CPI所揭示的趋势相当一致。从Cases、Persons走势来看,似乎在公职人员数中腐败的占比日趋下降,但我们不可仅仅只看到占比数的减小,更应察觉到单位案件、单位个人涉案金额以及总金额的巨大等不良影响。腐败的收入分配效应不仅仅体现在非法收入方面,其还可能会影响到合法收入的分配。

三、收入差距扩大诱因的实证分析

基于上述研究分析,结合当前实际,针对收入差距和导致收入差距扩大的各影响因素,构建收入差距指标体系如下:

表5 收入差距指标体系

指标说明:Y(基尼系数)是国际上用来定量测度社会居民收入差距大小的重要指标,其数值根据国家统计局和世界银行公布的数据编制;X1(劳动报酬总额占GDP的比重)由劳动报酬总额比上GDP总量计算得出,其数据来源于《中国统计年鉴》(2001-2011年),其中2009及2010数据根据序列变化趋势推算所得;X2(城乡人均年收入比)由“城镇居民人均可支配收入(元)与农村居民家庭人均纯收入(元)之比”所得,是刻度城乡居民收入差距的直接指标;X3(地区间人均收入比)由“东中西部地区城镇居民家庭平均每人全部年收入(可支配)(元)中最高与最低值之比”所得,用于刻度地区间收入差距大小;X4(行业间平均工资收入比)由“收入最高行业的平均工资(元)与收入最低行业的平均工资(元)之比”所得,用于刻度行业间收入差距大小;X5(CPI)腐败印象指数,用于刻度灰色收入或非法收入的影响。CPI采用10分制,得分是0~10之间,10分表示最廉洁,8.0~10.0分之间表示比较廉洁,5.0~8.0分之间为轻微腐败,2.5~5.0分之间腐败比较严重,0~2.5分之间则为极端腐败。其值越高,表明透明度越高,即腐败水平越低。来源于:世界经济论坛每年发布的《世界竞争力报告》中“透明组织”。

(一)基尼系数关于诱因的主成分分析

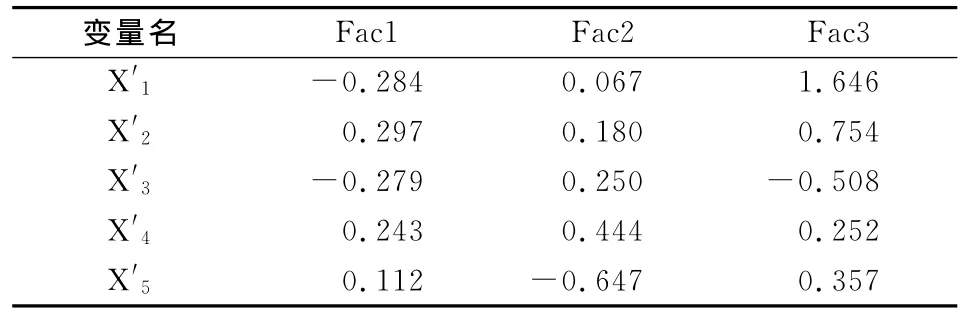

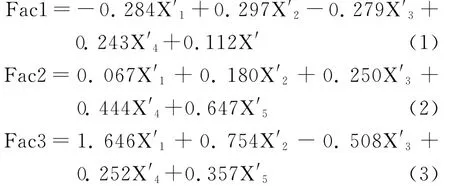

以上所列举的五个指标变量之间存在着一定程度信息的重叠,故在此选用主成分分析法,对上述五个指标进行降维,从而达到简化问题研究的目的。由于各指标变量间存在量纲差异,并且所选用的五个指标中同时包含着正向指标和逆向指标,故在本文中采用模糊隶属度函数对各指标值进行处理,具体操作如下:由于X1是逆向指标,故对X1采用半降梯形模糊隶属度函数进行变换,而X2、X3、X4、X5均为正向指标,故均对其采用半升梯形模糊隶属度函数进行量化,通过计算,将变换后的指标值记为X′1、X′2、X′3、X′4、X′5。通过SPSS17.0软件,对X′1、X′2、X′3、X′4、X′5采用主成分分析,得到Fac1、Fac2及Fac3三个互不相关的主成分(Fac1与Fac2能够解释原始变量90.807%的信息量,但是为了使主成分结果中包含更多解释变量的信息,所以保留至三个主成分,前三个主成分可解释原始变量96.174%的信息量)。得到的因子载荷矩阵,如表6所示:

通过主成分分析,已经将原有的五个指标变量缩减为包含原始变量信息的三个主成分变量,并且由公式(1)、(2)、(3)建立了原有变量与主成分变量之间的数量关系。

表6 主成分得分系数矩阵

(二)基尼系数关于主成分的回归分析

现以上述三个主成分变量为自变量,基尼系数为因变量构建多元线性回归模型,通过各自变量系数符号及数值大小判断各主成分变量对于基尼系数的影响机理或是贡献度大小。应用EViews软件得到回归估计结果如表7所示(由于诱因排序是本文的研究重点,故将体现变量间相对重要性的标准系数作为回归模型中各自变量系数)。

由表7的回析结果可得出基尼系数与三个主成分的关系方程,详见式(4)。

从上述模型显著性检验的Sig.=0<0.05、F值、修正决定系数 Adjusted R Square(0.889)均可以看出,模型的整体效果在统计上是有意义的。另外,考察各主成分系数的T检验显著性Sig值,均通过了显著性检验,从而基尼系数对于Fac1、Fac2及Fac3三个主成分的回归效果是显著的。

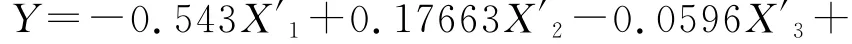

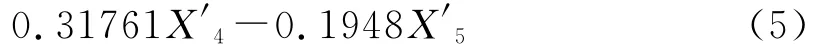

(三)基尼系数关于诱因的回归分析

根据主成分分析结果,将主成分Fac1、Fac2及Fac3对于X′1、X′2、…、X′5因子载荷矩阵代入(4)式,即可得到基尼系数关于标准化后原始变量X′1、X′2…X′5的定量稳定回归关系,具体表达式为:

式(5)即可直接描述基尼系数(Y)与劳动报酬总额占 GDP的比重(X′1)、城乡人均年收入比(X′2)、地区间人均收入比(X′3)、行业间平均工资收入比(X′4)、CPI(X′5)之间较为稳定的定量关系,由此方程也可看作为基尼系数与各个影响因素变量间的长期均衡关系。

(四)结果分析

1.从诱因对应系数绝对值的大小可以看出,诱因对居民收入差距扩大重要度的排序依次为:劳动报酬总额占GDP的比重,行业间平均工资收入比,CPI,城乡人均年收入比,地区间人均收入比。

2.从诱因自变量的回归系数的大小可以看到,X′1(劳动报酬总额占GDP的比重)系数为负且绝对值0.543为最大,显然,劳动报酬过低是导致我国居民收入差距扩大的最主要原因;说明在其他诱因不变的情况下,劳动报酬总额占GDP的比重每降低一个单位,基尼系数相应的增加0.543个单位。若希望将居民收入差距控制在合理的区间内,适当的提高劳动报酬首当其冲。

3.回归方程中系数为负值的还有X′3(地区间人均收入比)、X′5(腐败印象指数CPI),分别为:-0.059 6、-0.194 8。对于X′3,在其他诱因不变的情况下,地区间人均收入比每增加一个单位,基尼系数反而相应的减小0.059 6个单位,收入差距微弱减小,地区间的收入差距可以调动人民生产生活的积极性以缩小收入差距。对于X′5,在其他诱因不变的情况下,腐败印象指数CPI每增加一个单位(更廉洁),基尼系数相应减小0.1948个单位,收入差距相应缩小。

4.回归方程中系数为正值的有X′2(城乡人均年收入比)、X′4(行业间平均工资收入比),分别为0.176 63、0.317 61,说明在其他诱因不变的情况下,城乡人均年收入比或行业间平均工资收入比的增大会引起基尼系数相应程度增大,收入差距扩大。

四、研究结论与政策建议

(一)研究结论

通过主成分分析和回归分析的实证研究,结果表明,劳动报酬过低、城乡二元结构、地区间收入差距、行业垄断以及对非正常的地下经济收入均是中国居民收入差距拉大的主要诱因。从诱因自变量的回归系数的大小得到各诱因的排序依次是:劳动报酬总额占GDP的比重、行业垄断(行业间平均工资收入比)、非法非正常的地下经济(腐败印象指数CPI)、城乡二元结构(城乡人均年收入比)、地区间收入差距(地区间人均收入比)。研究还表明,当前资本财富的累积效应过大,拉大了资本收益与劳动收益以及实业收益的差距,非劳动收入膨胀,形成了“钱生钱”的马太效应,而相应的劳动价值被弱化。

(二)政策建议

收入差距扩大的诱因是多方面的,如何控制收入差距,是一个重要的理论和现实问题。根据定量与定性相结合的研究结论和中国当前实际情况,我们提出“一主两翼”组合经济政策建议:首先从收入分配政策入手,探讨提高劳动报酬的主要途径和具体措施(“一主”),其次高度重视税收政策和社会福利保障政策(“两翼”)的调节作用,来控制收入差距、促进社会和谐发展。

1.努力提高劳动报酬占初次分配的比重。收入差距和占有财富的不平衡,正在将我国引向两极分化的社会结构,而中等收入阶层的缺失,正成为社会不稳定的潜在根源。因此,建设和谐社会,实现社会稳定,必须缩小收入差距,实现社会福利均等化。实现这一目标,首先要大力提高劳动价值,从增加居民收入占国民收入的比重和劳动报酬占初次分配的比重入手,也就是实现我们提出的“一主两翼”组合经济政策的“一主”。

2.充分发挥税收的收入再分配调节作用。实行有效的税收制度是“一主两翼”组合经济政策的“一翼”。税收是政府财政收入的主要来源,也是政府配置社会资源的重要手段。例如,实行累进税制,对高收入人群采用高税率,对中低收入人群采用低税率或免税,对贫困人群实施相应的转移支付或社会救济,由此从提低、控高和扩中三方面来调节收入差距,限制穷人和富人之间的差距进一步拉大。并且通过相关税制的改革和优化,将有利于城乡间、地区间以及行业间社会财富的流通,从而促进城乡间、地区间以及行业间收入分配的公平化与公开化,从而提升居民整体收入水平,进而促进社会消费和投资,推动经济的增长。

3.完善社会福利和保障政策,加大横向财政转移支付。加大社会福利、保障性支出力度,建立完善的社会保障制度是“一主两翼”组合经济政策的又“一翼”。建立完善的社会保障制度迫在眉睫,对于落后地区经济发展,城市贫困阶层生活水平的提高具有重要意义。同时,加强转移支付政策的调节功效,通过财政转移支付弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,缩小地区间贫富差距。

4.完善控制收入差距的其他配套政策。借鉴国外经验,逐步消除“垄断经济”和“地下经济”带来的不公、不法收入。比如日本的基尼系数仅有0.26,其高度尊重劳动价值、严惩不公和不法行为的经验,值得我们思考与借鉴。

收入差距扩大的诱因十分复杂,其指标的确定和量化赋值还有待进一步完善与改进。例如,灰色收入涉及诸多方面,如偷税漏税、腐败、走私、诈骗、或貌似合法但有悖道德规范的非正常的收入(集团消费转化成个人消费)等,但由于其资料数据未公开、难以收集,这里主要以腐败印象指数CPI作为灰色收入的典型代表,因此对于灰色收入这方面的研究还有待完善与深入;另外,中国劳动报酬占比近些年呈持续下降趋势,但这种趋势不应该也不可能无限制发展下去,其拐点出现的条件及时机也有待进一步考究。

[1] 白重恩,钱震杰.国民收入的要素分配:统计数据背后的故事[J].经济研究,2009(3).

[2] 王亚芬,肖晓飞,高铁梅.我国城镇居民收入分配差距的实证研究[J].财经问题研究,2007(6).

[3] 黄燕东,姚先国.中国行业收入不平等问题的解析[J].当代财经,2012(2).

[4] 胡 瑶 .我国城乡收入差距对农村居民消费需求的制约[J].江西财经大学学报,2009(4).

[5] 陈刚,李树.中国的腐败、收入分配和收入差距[J].经济科学,2010(2).

[6] 陈昌兵.各地区居民收入基尼系数计算及其非参数计量模型分析[J].数量经济技术经济研究,2007(1).

[7] 彭定贇.中国区域基尼系数的测算及其非参数模型研究[J].中南财经政法大学学报,2012(5).

[8] 陈宗胜,周云波.非法非正常收入对居民收入差别的影响及其经济学解释[J].经济研究,2001(4).

猜你喜欢

杂志排行

统计与信息论坛的其它文章

- 基于核和灰度的双重异构数据序列预测建模方法研究

- 考虑环境约束的中国区域全要素生产率增长——基于Hicks-Moorsteen指数方法

- ">农户行为特征与农业科技需求"——基于对重庆市农户的调查