耐药基因 CDR1、CDR2、ERG11、CaMDR1 和 FLU1在假丝酵母菌株中的分布情况

2013-09-04张丽梅谭皓妍徐韫健李倩珺

张丽梅,谭皓妍,徐韫健,李倩珺

(1 广州医学院第一附属医院,广州 510120;2 广州市海珠区沙园街卫生服务中心)

复发性外阴阴道假丝酵母菌病(RVVC)是指1年中发生4次或以上的外阴阴道念珠菌病,其发病率约占外阴阴道念珠菌病患者的5%[1],是妇科常见症、多发病,容易复发,难以根治。假丝酵母菌是常见条件致病菌,以白色假丝酵母菌多见。本研究通过基因测序,分析耐药基因CDR1、CDR2、ERG11、CaMDR1和FLU1在假丝酵母菌株内的表达,探讨假丝酵母菌耐药的分子机制。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2010年1月~2011年6月在广州医学院第一附属医院就诊的RVVC患者58例,年龄20~52岁,均有典型的豆渣样白带和外阴瘙痒等症状,白带常规镜检发现菌丝或孢子,每年复发4次以上。

1.2 方法

1.2.1 标本分离与鉴定 取患者的白带标本,常规接种于沙氏平板培养24 h,取直径0.5~1.5 mm、光滑、凸起、湿润的小白菌落涂片镜检。如为假丝酵母菌,取菌落接种在科玛嘉(CHROMagar)念珠菌显色平板上,35℃培养24 h,观察结果。不能鉴定的用Vitek-2全自动细菌鉴定仪进行菌种鉴定。质控菌株ATCC64548、ATCC45550购自卫生部药物鉴定所。

1.2.2 药敏试验 将已鉴定的假丝酵母菌、质控菌株ATCC64548和ATCC45550分别用生理盐水配制成0.25麦氏比浊悬液,均匀涂布于真菌药敏平板上。药敏纸片选用5-氟胞嘧啶(5-Fu)、两性霉素B(AMP)、氟康唑(FCA)、伊曲康唑(ITR)、咪康唑(MIC)。35℃孵育24 h,量取药敏环直径,5-Fu>20 mm、AMP>15 mm、FCA>22 mm、ITR >16 mm、MIC>20 mm判断为敏感;5-Fu<11 mm、AMP<10 mm、FCA <14 mm、ITR<9 mm、MIC<12 mm判断为耐药。

1.2.3 酵母菌DNA的抽提 收集58株假丝酵母菌,接种于沙保罗平板,35℃培养24 h,挑取单个菌落接种到沙保罗肉汤,35℃培养24 h,取培养液置于1.5 mL EP管中,离心去上清,向沉淀中加入500 μL的Solution A,轻微振荡并充分悬浮沉淀,于37℃温浴1 h,加入100 μL的Solution B,轻微振荡混匀后于70℃温浴10 min,加入200 μL的Solution C,轻微振荡混匀后,冰上冷却5 min,4℃离心5 min,将上清移入新的1.5 mL的EP管中。加入上清液1/2体积的异丙醇,充分混匀,4℃离心5 min,弃上清,向沉淀中加入500 μL预冷的70%乙醇,洗涤沉淀,4℃离心5 min,弃上清,保留DNA沉淀室温干燥,加入适量TE Buffer溶解基因组DNA。

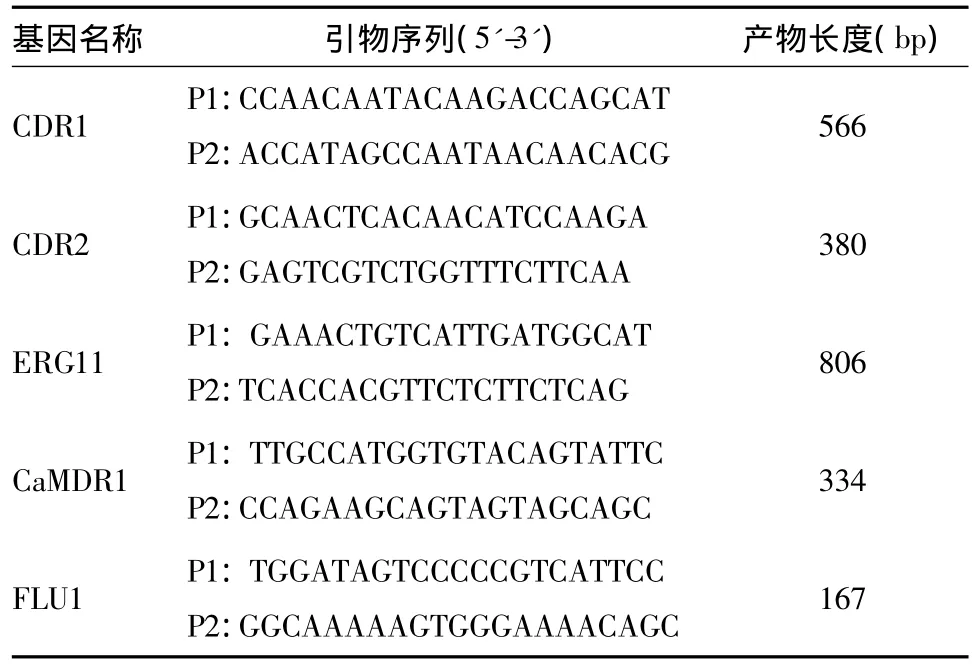

1.2.4 PCR扩增 根据 Genbank中假丝酵母菌CDR1、CDR2、ERG11、CaMDR1 和 FLU1 基因序列设计引物,引物由上海英俊生物公司合成。见表1。PCR 扩增反应体系为 20 μL,上下游引物各 1 μL,10 × PCR 缓冲液2 μL,150 μL/L dNTP 1 μL,Taq 酶0.25 μL,ddH2O 12.75 μL,DNA 模板 2 μL。反应条件:95℃预变性3 min,95℃ 35 s,58 ℃ 35 s,72 ℃50 s,共循环35次,最后72℃延伸10 min。扩增产物以1.2%琼脂糖凝胶(加EB)电泳,凝胶成像系统观察结果。PCR产物送华大基因公司进行双向测序,测序结果在GenBank上进行查询比对。

2 结果

2.1 假丝酵母菌鉴定结果 临床分离假丝酵母菌58株,其中白假丝酵母菌、热带假丝酵母菌、乳酒假丝酵母菌、光滑假丝酵母菌、克柔假丝酵母菌分别为45(77.6%)、3(5.1%)、1(1.7%)、8(13.8%)、1 株(1.7%)。主要致病菌为白假丝酵母菌 45株(77.6%);非白假丝酵母菌中,光滑假丝酵母菌致病率最高,为13.8%。

2.2 假丝酵母菌耐药基因检测结果 用聚合酶链反应PCR扩增耐药基因组CDR1、CDR2、ERG11、CaMDR1和 FLU1,阳性率分别为62.1%(36/58)、60.3%(35/58)、56.9%(33/58)、62.1%(36/58)和0。扩增产物经凝胶电泳后进行分析,PCR产物测序结果在GenBank上进行查询比对,与已在美国生物信息中心登录的CDR1、CDR2、ERG11和CaMDR1基因序列分别为 100%、98.0%、99.0%、99.0% 相同。

表1 PCR引物情况表

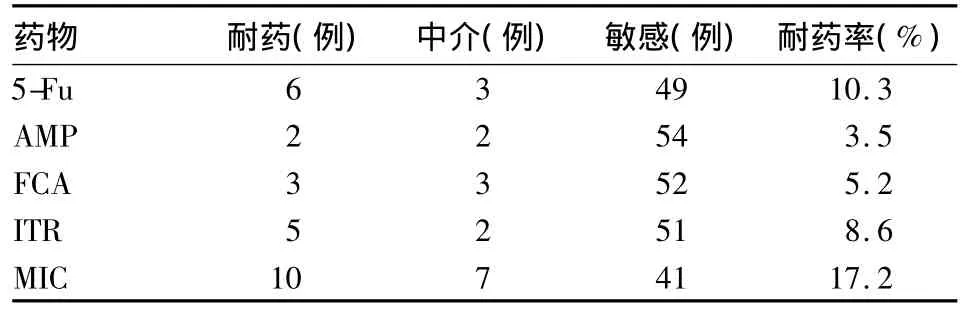

2.3 假丝酵母菌药敏试验结果分析 5-Fu和MIC的耐药率较高,并出现多重耐药情况,AMP和FCA的耐药率较低。见表2。58株假丝酵母菌中有3例对FCA耐药,其中白假丝酵母菌1例,光滑假丝酵母菌2例。

表2 假丝酵母菌药敏试验结果

3 讨论

RVVC容易复发,难以根治。RVVC患者中,由假丝酵母菌属中的白假丝酵母菌引起的感染占大多数,非白假丝酵母菌如热带假丝酵母菌、乳酒假丝酵母菌、光滑假丝酵母菌、克柔假丝酵母菌等也占有相当比例,文献报道为 20% ~30%[2]。Richter等[3]对84例RVVC患者阴道分泌物的培养结果显示,非白假丝酵母菌为42%,而同期收集的 VVC患者为20%。由于非白假丝酵母菌与白假丝酵母菌在对黏膜的黏附性强弱、分泌型蛋白酶的产生及药物敏感性方面均有很大差异,因此增加了其治疗难度。张洪文等[4]报道,RVVC非白假丝酵母菌感染高于VVC,两者非白假丝酵母菌感染中均以光滑假丝酵母菌为主。张雨华等[5]报道,深圳地区RVVC主要致病菌为白假丝酵母菌(占71.8%),非白假丝酵母菌中光滑假丝酵母菌致病率最高(占11.8%)。本研究中,RVVC患者白带标本致病菌为白假丝酵母菌(占77.6%),非白假丝酵母菌中光滑假丝酵母菌致病率最高(13.8%),与文献报道相近,表明白假丝酵母菌是RVVC的主要致病菌。

目前,治疗假丝酵母菌感染的药物主要有唑类(如FCA)、多烯类(如AMP)、棘球白素类(如卡泊芬净)和嘧啶类(如5-Fu)。其中FCA具有水溶性、口服生物利用度高(可达90%以上)、不良反应小等特点,是最常用的抗真菌药。本研究58株假丝酵母菌中,5-Fu和MIC的耐药率较高,分别为10.3%和17.2%;AMP和 FCA的耐药率较低,分别为3.4%和5.2%;其中对FCA耐药3例(1例为白假丝酵母菌,2例为光滑假丝酵母菌)。由于FCA的广泛和长期使用,近10年来临床上约有90%的菌株有不同程度的耐药性,且具有交叉耐药性,逐渐占酵母样真菌耐药的首位,是导致RVVC临床治疗失败的主要原因。

假丝酵母菌耐药是近年研究的热点。唑类耐药的主要原因包括麦角固醇合成通路的改变和细胞膜多药耐药蛋白的高表达。在细胞整体水平上,物质代谢通路的改变必然对应着基因水平上参与此物质代谢相关基因的改变,ERG11、ERG5等麦角固醇合成通路中关键基因的过表达或突变,引起多种代谢通路的变化。另外,假丝酵母菌耐药为编码外排泵ATP结合转运蛋白超家族的基因CDR1、CDR2和编码主要易化扩散载体超家族的基因MDR1和FLU1的过表达,而药物外排能力的增强导致胞内药物浓度降低,可能是白色念珠菌最主要的耐药机制[6,7]。本研究结果显示,假丝酵母菌耐药基因组CDR1、CDR2、ERG11、CaMDR1和FLU1在RVVC患者中的阳性率分别为 62.1%、60.3%、56.9%、62.1% 和 0。CDR1、CDR2、ERG11、CaMDR1 在敏感和耐药的白假丝酵母菌中均能检测到,与文献[8]报道一致。提示白假丝酵母菌无论是耐药还是敏感,都存在CDR1、CDR2、ERG11、CaMDR1 的表达,都有可能出现对抗真菌药物的耐药现象,但耐药基因的产生并不代表假丝酵母菌耐药现象的出现,耐药现象是在多种机制共同作用下逐渐形成的,CDR1、CDR2、ERG11、CaMDR1和FLU1的表达量与菌株耐药性的关系有待进一步研究。

[1]Lanchares JL,Hernandez ML.Recurrent vaginal candidiasis changes in etiopathogenical patterns[J].Gynaecol Obstet,2000,71(1):S29-35.

[2]王建红.念珠菌性阴道炎病原学变化及耐药情况分析[J].河北医药,2004,26(12):955-955.

[3]Richter SS,Galask RP,Messer SA,et al.Antifungal susceptibilities of Candida species causing vulvovaginitis and epidemiology of recurrent cases[J].Clin Microbiol,2005,43(5):2155-2162.

[4]张洪文,罗萍,陈蒲香,等.RVVC患者阴道内念珠菌菌种情况的研究[J].中国医师杂志,2007,9(11):1536-1537.

[5]张雨华,钟雪花,刘伟莲,等.复发性外阴阴道念珠菌病致病菌药敏检测[J].中国皮肤性病学杂志,2004,18(7):443.

[6]Wada S,Niimi M,Niimi K,et al.Candida glabrata ATP-binding cassette transporters Cdr1p and Pdh1p expressed in a accharomyces cerevisiae strai deficient in membrane transporters how phorylation dependent pumping properties[J].J Biol Chem,2002,277(48):46809-46821.

[7]Kontoyiannis DP,Lewis RE.Antifungal drug resistance of pathogenic fungi[J].Lancet,2002,30(9312):1135-1144.

[8]廖伟娇,郭晓婧,江洁华,等.123株白色念珠菌耐药基因CDR1和 CDR2 表达研究[J].中国热带医学,2008,8(8):1828-1830.