宜巴高速公路建设对地区生态影响及对策研究

2013-08-28朱海琴杨红刚

朱海琴,杨红刚,刘 念

(武汉理工大学 资源与环境工程学院,湖北 武汉 430070)

1 引言

公路项目属于生态影响为主的建设项目,对环境的影响主要表现在对生态的破坏,且具有影响范围广、时间长、不易恢复等特征,这些特征往往因项目内容的不同和所处地理位置、自然环境的不同存在很大差异。在高速公路施工期间,发生的生态环境影响,主要表现在土地占用、植被破坏、水土流失、对动植物影响和景观影响等。本论文依托工程“宜巴公路”是湖北省第6个世界银行贷款项目,项目位于长江北岸,穿越三峡画廊,途经昭君故里,倚靠神农雄峰。三峡国家地质公园、晓峰旅游区、巴人悬棺风景区、高岚风景区、神农溪国家一级风景名胜旅游区、少数民族聚居地,像一串明珠镶嵌在项目沿线。项目区生态环境十分敏感脆弱,建设项目单项工程多、建设周期长,建设过程中的各类施工行为对项目区域环境构成极大威胁,因此在项目整个建设以及运行阶段如何将对沿线地区产生的生态环境影响降低到最小,已经成为关系公路类项目可行性的问题。

2 工程概述

正在建设的湖北省宜巴高速公路(宜昌至巴东段),位于湖北省西北部,起点在白河与荆宜高速公路相接,终点在鄂渝交界处的巴东县火烧庵接重庆巫奉高速公路,沿途经过宜昌市夷陵区、兴山县、秭归县和恩施州巴东县。项目路线全长172.63km,永久占地10525.4亩;其中桥梁164座,总长70692.65m,隧道46座,总长59599.232m;全线设互通式立交7座,服务区2处,停车区2处,养护站6处,管理中心1处,匝道收费站6处,主线收费站1处。沿线分布有重要环境敏感区长江三峡国家地质公园、沿渡河金丝猴自然保护小区、湖北三峡大老岭自然保护区、神农溪风景名胜区、高岚风景区、晓峰旅游区。其中项目全线均位于长江三峡国家地质公园内,线路经过神农溪风景名胜区、高岚风景区和晓峰旅游区,因此项目的施工运行会给敏感区带来一定的影响。

3 项目区生态环境现状

3.1 土地利用现状

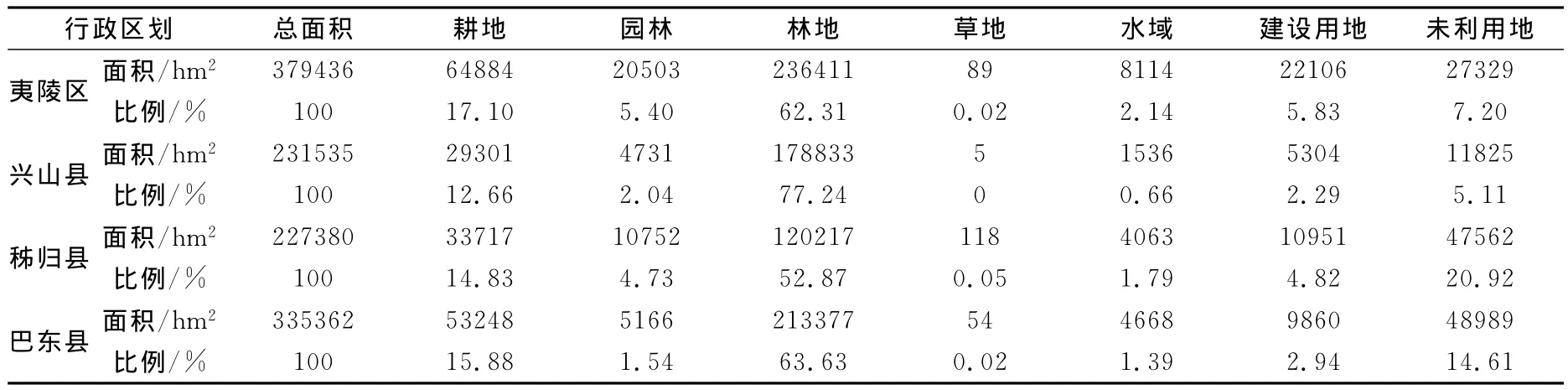

根据项目所在行政区域土地利用总体规划,沿线各市县的土地利用现状如表1所示。

项目经过区基本上为山区,主要为林业用地,其次是耕地和未利用地。由表1知,在各区县中,林业用地所占比例最大,均超过总面积的50%;耕地资源相对较紧张,所占比例不足20%;未利用地的比例均在5%~20%之间,相对也较高。

表1 拟建公路沿线各市县土地利用现状

3.2 景观环境

拟建项目区域的景观类型主要包括:丘陵沟谷农田景观,以梯田和坡耕地为主;森林景观,以灌木丛、针叶林为主,少数针阔混交林林相丰富;峡谷景观,美学质量高,且森林景观和峡谷景观敏感度高。项目建设区域的晓峰旅游区、高岚风景区和神农溪风景名胜区景观类型丰富、景观质量高,根据美国林务局的“风景资源管理系统”(VMS)对景观多样性分析属于景观多样性A级。项目建设施工中对景观产生了一定影响,比如施工期的临时堆料场、施工便道、施工营地以及施工人员的生活垃圾随意堆弃,这些都可能影响景区的景观环境。

3.3 植被和动物特征

由于项目途经路线长,沿线地区地形构造以及高程的不同,工程路线所经路段两侧300m以内区域植被也不近相同。沿线不同区段的植被覆盖率差异较大。项目区域内的主要植被类型有:暖性针叶林、灌丛和灌草丛、落叶阔叶林、经济林、竹林、农作物以及河流区域的淡水藻类植物。根据实际调查数据以及当地的农业资料可知,农作物类型所占比例最大,为37.13%;其次是暖性针叶林,占到22.4%;而灌丛类型也占到了20.57%,其代表性植物有牡荆、火棘、马桑、胡枝子、五节芒灌丛等,其间还零星分布有马尾松、杉木、青冈、栓皮栎等乔木。

拟建项目区分布的动物有:鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、兽类等。其中国家Ⅱ级保护动物有6种,即鸢、红隼、勺鸡、红腹锦鸡、白冠长尾雉和猕猴;湖北省重点保护动物有17种。国家Ⅱ级保护动物中有5种鸟类大多栖息在森林中,据调查访问显示这些国家重点保护鸟类的数量已经十分稀少。

3.4 水土流失现状

项目路线经过的宜昌市夷陵区和兴山县、恩施州巴东县,是长江上游水土流失较重的地区之一。路线所经过的夷陵区、兴山县和巴东县在《湖北省人民政府关于水土流失重点防治区的通告》中,属水土流失重点治理区。由调查数据知:夷陵区的中度侵蚀占国土总面积的55.7%,较强度和极强度以及轻度侵蚀均占到了14.3%,侵蚀总面积达到了3810km2;兴山县中度侵蚀占国土总面积的48.5%,较强度则达到了21.1%,侵蚀总面积达到了2328km2;巴东县(不含南部区)较强度侵蚀占64.5%,其他侵蚀较轻微,侵蚀总面积达到了1688.21km2,说明项目沿线区县均有严重的水土流失,因此在项目施工期,土壤侵蚀会有不同程度的加剧,其中弃渣场、路基边坡、表土临时堆放场是导致水土流失的主要场地。

4 公路建设对生态环境的影响分析

4.1 对沿线农业生态的影响分析

高速公路的建设必然会改变沿线地区局部的土地利用现状,导致耕地(含基本农田)的绝对数量有所减少。在建的宜巴高速公路项目推荐方案全线永久征用土地10525.4亩,其中耕地(包括水田、旱地和菜地)6150.5亩,占评价区总面积的58.44%;林地4089.3亩,占总面积的38.85%,鱼塘19.2亩,占总面积的0.18%;其他用地266.4亩,占总面积的2.53%。

评价区各区县农业产业结构主要以牧业与种植业为主,两项产值占到了农业总产值的90%以上,其中牧业产值占到30%以上,种植业则占到60%左右。所剩的林业和渔业所占比例均较低,林业仅为3%~5%。夷陵区、兴山县、秭归县、巴东县总耕地面积为181150hm2,耕地占用比例仅为0.226%。因此永久性占地对各区县的影响可忽略不计。但是在一些占地相对集中的村镇,可能导致在村镇或其范围内耕地数量迅速减少,对个别村及土地承包人的影响较大。从宏观层面上分析,项目建设对当地农业产生的负面影响较小。况且在项目实施之前,建设单位及当地政府均制定了对于沿线土地占用的补偿制度,且沿线很多地区为旅游景区,因此占地带来的损失不会对群众生活和地区经济产生明显影响。

4.2 对景观的影响分析

根据山区高速公路的工程特点以及项目所处区域的景观环境特点,本项目对当地的自然和人文景观造成一定影响的施工地点主要是:公路边坡、服务区、停车区等附属设施,互通立交、桥梁、隧道、弃渣场、临时工程等。

景观冲突度是用来表征拟建活动与现存景观的冲突程度,用以决定是否需要调整拟建工程方案以降低视觉影响。从单项景观因子形态、线条、色彩、质感调查分析,建设项目对景观冲突度有较小影响,但比较微弱,因此可忽略不计。通过景观质量预测调查,建设项目对农田景观生态区的景观质量有中度影响,对森林景观生态区的景观质量的影响较轻微。总体上分析,建设项目对景观无显著的不良影响。当前,宜巴高速公路正在建设之中,通过高速公路景观规划、边坡植被恢复、弃渣场植被恢复以及互通、立交服务区的绿化建设,将会对区域的生态系统产生一定的补偿作用。这种补偿作用,能够在一定程度上降低高速公路对区域景观生态的影响。

4.3 对动植物的影响分析

公路建设对沿线植被的影响主要反映在两个方面:永久占地减少了沿线的林地、灌丛草地和农作物等植被面积;弃渣场以及施工便道、施工营地等施工期临时占地造成地表植被的破坏。

从调查资料得,宜巴高速公路项目的建设使永久占地范围用地性质发生了改变,但在永久性占地区域消失的植被类型都是当地最普遍、周边最常见的植物,因此区域植物的多样性不会受到较大影响。根据调查数据所得,项目因征用土地、临时用地及弃渣场地等使沿线地区的植被损失或损坏,造成植被生物量损失10888.17t,评价区内平均生产力减少将近50%,说明工程建设对沿线区域内的自然生产力有一定的影响,但在工程建设过程中,通过对公路沿线的破坏植被以及裸露土地的绿化等生态恢复与重建手段,在一定程度上弥补了区域损失的生物量。因此,公路建设对植被的破坏不会影响到区域生态系统植被的多样性以及生态功能。

动物与植物不同的是,动物具有可动性和主动避害性。项目建设期对区域鸟类和爬行类的野生动物种类多样性、种群数量、鸟类多样性降低和野生动物的栖息地影响均较小。运营期的灯光、废气、噪声、振动、路面径流污染物等会污染动物的生存环境,开挖路基、临时施工场地或便道也能造成部分生境被打破,扰乱动物原有的生活节律,使动物生存环境质量下降,迫使动物寻找其他栖息的场所。因该公路属封闭工程,对动物的横向活动具有一定的阻隔作用,但野生动物活动相对较多的区段都修建了较多的隧道和桥涵,对两侧的野生动物交流以及觅食影响较小。因此,项目在施工期以及运行期对动物的不良影响甚微。

4.4 对水土流失的影响分析

在公路建设中,由于原始地表受扰动后抗侵蚀力降低,若遇到降雨很容易造成土壤侵蚀。在项目施工期间,大量的开挖、填筑使土壤呈为裸露面,加剧了侵蚀强度;施工过程中较大工程量的土石方的开挖、搬运、弃置及相应的搬运过程中也造成了水土流失量的增大。本项目沿线均分布有一定数量的微度、轻度、中度、较强度和极强度侵蚀。因此,在项目建设期,要做到水土流失防治措施与水土保持林草措施相结合,在很容易加剧土壤侵蚀的工程点要做到边施工边绿化,治坡为主,工程措施、生物措施同时治理,形成完整的防护体系。力求施工结束后,重点水土流失区域的植被得到恢复,达到防治水土流失和改善生态环境的双重目的。

5 保护策略研究

5.1 建立“公路设计灵活性”理念

目前,我国的高速公路设计理念已经发生了很大的变化,从最初的“坚固、耐用”到强调“安全、快速、环保、美观”到“六个坚持,六个树立”设计理念的提出,在理念的更新中,不断强调环境保护的重要性。因此,在高速公路建设过程中,应该坚持“环保优先”原则,采取公路建设与环境保护统一规划、统一设计、统一施工,并且在公路规划、设计、施工和营运各阶段也都建立相应的环境调查、环境治理和环境评价程序。我国的公路设计人员应根据每个公路建设项目的特殊性,建立“公路设计灵活性”理念。在宜巴高速公路建设中,由于整个沿线自然景观及人文历史遗迹的特殊性,设计人员在设计工作中,应坚持最大限度地保护、最小程度地破坏、最强力度地恢复,使公路与自然、人文环境浑然天成,达到协调统一,努力建成一条环保之路、景观之路、生态之路。

5.2 建立施工期环境监理体系

目前,我国公路建设的环保措施已经注重设计到运营的全过程,提出了一系列的生态措施,力求工程建设和环境保护防护措施相结合,形成了相对较完整的体系。但是对施工阶段的环境管理却没有提出明确的要求,往往存在环境监督力度不够、施工期环境管理无监理依据可循、环境问题无法协调统一等局限性,严重制约了施工期环境监理工作的实施。因此建立科学化、系统化、规范化的环境监理理论和技术体系,对公路建设项目的整个施工期进行有据可依的环境监理工作,可以有效解决公路项目施工期所带来的生态、景观和环境影响。

5.3 引入景观环保设计

景观环保的设计理念是在以人为本的前提下,始终追求人与自然的和谐发展。在公路建设中,景观设计的目标是使公路建设与生态保护有机结合在一起,即在公路建设中保护生态,在生态保护中建设公路。保护优先是景观设计的原则,为避免“先破坏、后恢复”的现象,力求在工程建设前期做好生态环境等的保护工作。在宜巴高速公路施工期,利用景观环保设计,努力通过“生态保护”与“公路建设”的有机结合,做到最大限度地保护生态环境,最小程度地破坏沿线植被,建设一条“质量优良、安全舒适、科技创新、生态环保、外观优美、人文和谐、又好又快”的和谐生态山区高速公路。

6 结语

宜昌至巴东高速公路的建设对于国家高速公路网的进一步完善,东中西部联系的沟通,三峡库区乃至西部资源开发的加快,鄂西生态文化旅游圈建设的促进,支援国家西部战略的实施具有重大意义。但在其开展工程项目的同时,对沿线的土地利用、动植物、景观等带来了一定的不利影响。因此,在公路建设中,应从前期的设计理念到施工过程的监理以及整个过程的环境管理,应努力建立一套完整体系,力求在建设中保护好公路沿线的生态环境,保护好周边的土壤、植被、动物、景观等,尽可能少地在大自然中留下人工痕迹,使公路建设完全融入到自然之中,做到“路”与“自然”的协调发展。

[1]赵永华,贾 夏,马彩霞,等.高速公路建设对沿线生态环境影响的评价研究[J].湖南农业科学:下半月,2011(2).

[2]赵玉国,骆岩飞,柴 悦.营松高速公路景观环保设计与实施[J].吉林交通科技,2010(3).

[3]吴艳玲,王卓娅,刘 炜.浅述美国的设计理念对我国公路设计的几点启示[J].交通标准化,2008(3).