珠江三角洲会展企业空间格局变动

2013-08-27方忠权王章郡

方忠权 王章郡 刘 莉

(1.广州大学旅游学院,广东广州 510006;2.重庆旅游职业学院,重庆 409000)

会展业经过改革开放30多年的快速发展,已经成为我国现代服务业的重要组成部分,是近年来我国最具活力的行业之一。《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》明确提出要将会展业作为优先发展的现代服务业进行重点发展。然而,目前会展业面临经济全球化带来的严峻挑战,客观上要求优化空间格局以获取更多产业竞争优势。对珠三角会展企业空间格局变动展开研究,对于明晰珠三角城市政府的作用和有所作为的公共政策领域,强化会展业功能,优化会展业空间格局,提高会展业国际竞争力具有重要现实意义。

目前国外会展研究主要集中在会展的经济影响、会展地点的选择、会展旅游者的决策行为和会展目的地的营销等几个方面[1-9]。中国会展业发展相对较晚,研究主要集中在会展业发展的问题与对策、会展对经济社会的影响、会展业竞争力评价和会展教育等方面[10-14]。近年来,会展业空间布局方面的问题逐渐引起了学界关注。叶洪涛论证了中国会展产业总体布局的基本发展战略,提出了优化会展业布局的措施[15]。鞠航等基于不平衡发展理论和产业布局原理,论述了影响现代会展业布局的新因素,提出了会展业未来发展布局的创新模式[16]。王云龙以北京、上海和广州为例,论述了会展经济的空间运动形式,认为会展业的空间结构变化主要表现为会展场馆的空间聚集与扩散,饭店、公司、资金、技术和专业人才等会展经济的生产要素依此聚散[17]。朱海森分析了国际会展产业空间布局的特点,以德国和香港会展业布局的经验为例,分析了会展业布局的条件和要求[18]。从国内外相关研究看,从空间视角对会展业进行的研究较少,而且所涉及到的会展业空间研究的角度过于宏观,本文主要采用企业数据,研究中国经济发达区域内部会展企业的空间格局变动过程、变动特征,并探讨影响会展企业空间格局变动的主要因素。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

参照国家统计局制订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)对“会议与展览服务”(L7491)做出的界定,考虑会展业的现有统计情况及数据的可获取性,本文所研究的会展企业主要包括会展主办企业、会展场馆企业和会展服务企业等三个会展业的主要组成部分。

基础数据主要来源于两个方面:(l)由广州市统计局数据中心和广州市工商管理局信息中心提供的会展企业名录,包括企业名称、地址、邮编、性质、成立年份、经营范围、营业收入、企业规模等特征数据,经过筛选,选定2 116家会展企业进行分析;(2)实地调查获得数据。主要是对会展企业集中分布地段进行实地调查,获取必要的空间数据。

本文将每个企业看作空间上的一个点,利用地址信息并借助Google Earth对每个企业进行空间化处理,并与珠三角电子地图匹配,再根据企业的成立时间,得到1991年、2002年及2011年三个时间节点的珠三角会展企业空间分布图。

1.2 研究方法

1.2.1 核密度估计法

核密度估计是一种从数据样本本身出发研究数据分布特征的方法,适合于用可视化方法表示空间点模式,该方法通过考察规则区域中的点密度的空间变化来研究点的分布特征[19],其结果可以用来平滑地识别并表示样本在研究区域内的集聚与分散情况[20]。本研究采用由Silverman提出的 KDF(kernel density function)密度分析 法[21],借助ArcGIS9.2实现对珠三角会展企业空间分布形态的分析。

1.2.2 空间密度指标分析

将所有会展企业抽象成点状要素,按其准确的空间位置标注在底图上,用ArcView系统中的栅格网表示空间面积单元,然后利用软件的空间分析功能计算出各空间面积单元的会展企业数目,其数值就是空间密度数值,即有n家企业落在一个栅格上,其所属的空间面积单元的空间数量密度值就为n。本文运用企业数量密度平均数和密度标准差两个指标(简称为平均数和标准差),对会展企业的空间分布状态进行分析。

2 变动过程

为了探讨珠三角会展企业的空间分布与演变,根据珠三角会展业的发展历程,考虑到1992年以来新一轮改革开放大潮下珠三角会展业在探索展览专业化、促进服务功能现代化等方面的跨越式发展及2003年广州国际会展中心的投入使用给珠三角会展业带来的巨大影响,文章选择1991、2002及2011三个时间节点来考察珠三角会展企业空间格局变动。

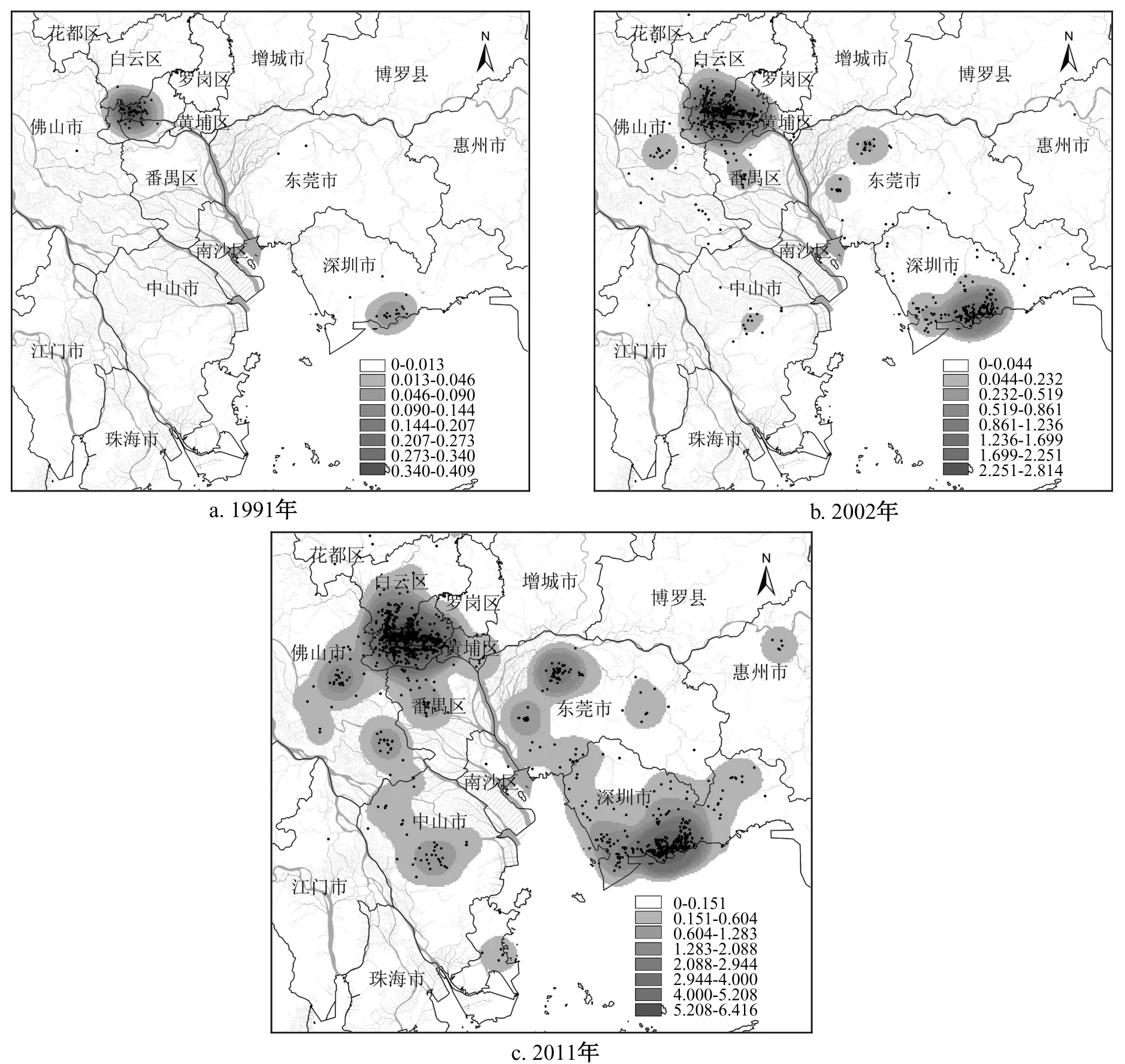

首先采用核密度估计对会展企业空间分布进行分析(见图1),从图中可以看出,珠三角会展企业的空间格局变动大致呈三个阶段。

2.1 第一阶段:高度集中于广州市的单中心格局(1991年之前)

广州是中国会展业起步最早的城市,也是中国第一大展——“广交会”的举办地。因此,1991年之前,珠三角的会展企业主要集中在广州市。这一时期,广州建设的展馆有交易会流花路展馆(1974)和广东国际贸易大厦展览中心(1990)。在展会方面,除了每年春秋两季的广交会外,还举办了广州国际美容美发用品进出口博览会(1989)和国际塑料橡胶工业展览会(1987)。在广交会的带动下,1991年有52家会展企业分布在广州市,占珠三角会展企业总量的73%。形成了高度集中于广州市的单中心格局。同时,由于深圳市工业展览馆(1985)的建设及中国(深圳)国际钟表珠宝礼品展览会(1988)的举办,使深圳的会展业也得到一定程度的发展。

2.2 第二阶段:集中于广州和深圳的双中心格局(1992-2002)

这一时期广州新建了广东东宝展览中心(1998)、广州锦汉展览中心(2002)等展馆,举办了中国(广州)国际建筑装饰博览会(1999)、广州锦汉礼品、家居用品装饰品展览会(2000),带动了广州会展业的进一步发展。2002年广州的会展企业达到492家,占整个珠三角的57.75%。同时,中国高新技术成果交易会展览中心(1999)的建立和高新技术成果交易会(1999)的举办使深圳的会展经济得到了快速发展,特别是展览面积达4.2万平方米的高交会馆为深圳会展业打造了迅猛发展的平台。该馆投入使用的当年,就举办了18个展览会,到2002年办展数量达到61个。高交会的举办也带动了其它展会的发展,1999年,深圳展览数量仅45个,展览面积15万m2;到2002年,展览数量达90个,展览总面积70万m2,展览会的规模及数量排在上海、北京、广州之后,位居全国第四。因此这一时期深圳的会展企业成长迅速,从1991年的16家增长到2002年的268家,占珠三角的31.45%,与广州共同构成了珠三角的双中心格局。另外,东莞、佛山、中山及珠海等城市在这一阶段也纷纷兴建展馆并举办各种展会,带动了这些城市会展企业的成长。

2.3 第三阶段:分散集聚的多中心格局(2003-2011)

这一时期是珠三角会展业发展最迅速的时期,广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、江门及惠州均提出要大力发展会展业,并积极兴建各种现代化展馆,依托本地的优势产业举办各种专业展会。广州、深圳由于广州国际会展中心和深圳会展中心(2004)的落成而使会展业进一步快速发展;而东莞则依托其制造业的优势成为广州、深圳之后新的会展企业集聚区,同时,佛山、中山也呈现出会展企业的集聚态势。2011年在广州、深圳、东莞和佛山驻扎的会展企业分别为1005、503、275和142家,分别占珠三角会展企业的 47.49%、23.77%、13.1% 和 6.71%,形成了分散集聚的多中心格局。

图1 1991、2002和2011年会展企业核密度估计Fig.1 Kernel density estimation for exhibition enterprises in 1991,2002 and 2011

3 变动特征

运用GIS的空间分析功能,以500×500 m为一个空间单元从上述三个时间节点进行分析。经计算,1991年有71家企业分布在34个单元格中,平均密度为2.09,标准差为1.83。这一阶段,会展企业的数量较少且分布的区域相对较小。从90年代初开始,会展业出现明显的向深圳扩散的趋势,到2002年,有852家企业分布在130个单元格中,平均密度为6.55,标准差为9.43。与1991年的数值相比,单元格面积、平均密度和标准差均有显著增加,单元格面积增加表明会展企业空间分布更广;平均密度增加表明每空间单元中企业分布的数量在增加,空间的集中分布趋势在增强;标准差的增大表明会展企业分布的空间差异在增大。

2002年后,会展企业分布面积继续扩大,呈现明显的向东莞、佛山和中山等地扩散的趋势。经计算,2011年有2 116家企业分布在181个单元格中,平均密度为11.69,标准差为20.02。表明扩散趋势继续加强,会展企业空间分布差异继续扩大。

总体看,珠三角会展企业在空间分布上呈现出高度的地理集聚特征和动态性,会展企业在空间的集聚程度并没有因为空间范围的扩展而降低,而是在扩散中集聚——在向新区扩散的同时,老区的集聚在不断加强。即,会展企业向深圳扩散时,广州的集聚在加强;在继续向东莞、佛山等地扩散时,广州和深圳的集聚在进一步加强。

4 变动原因

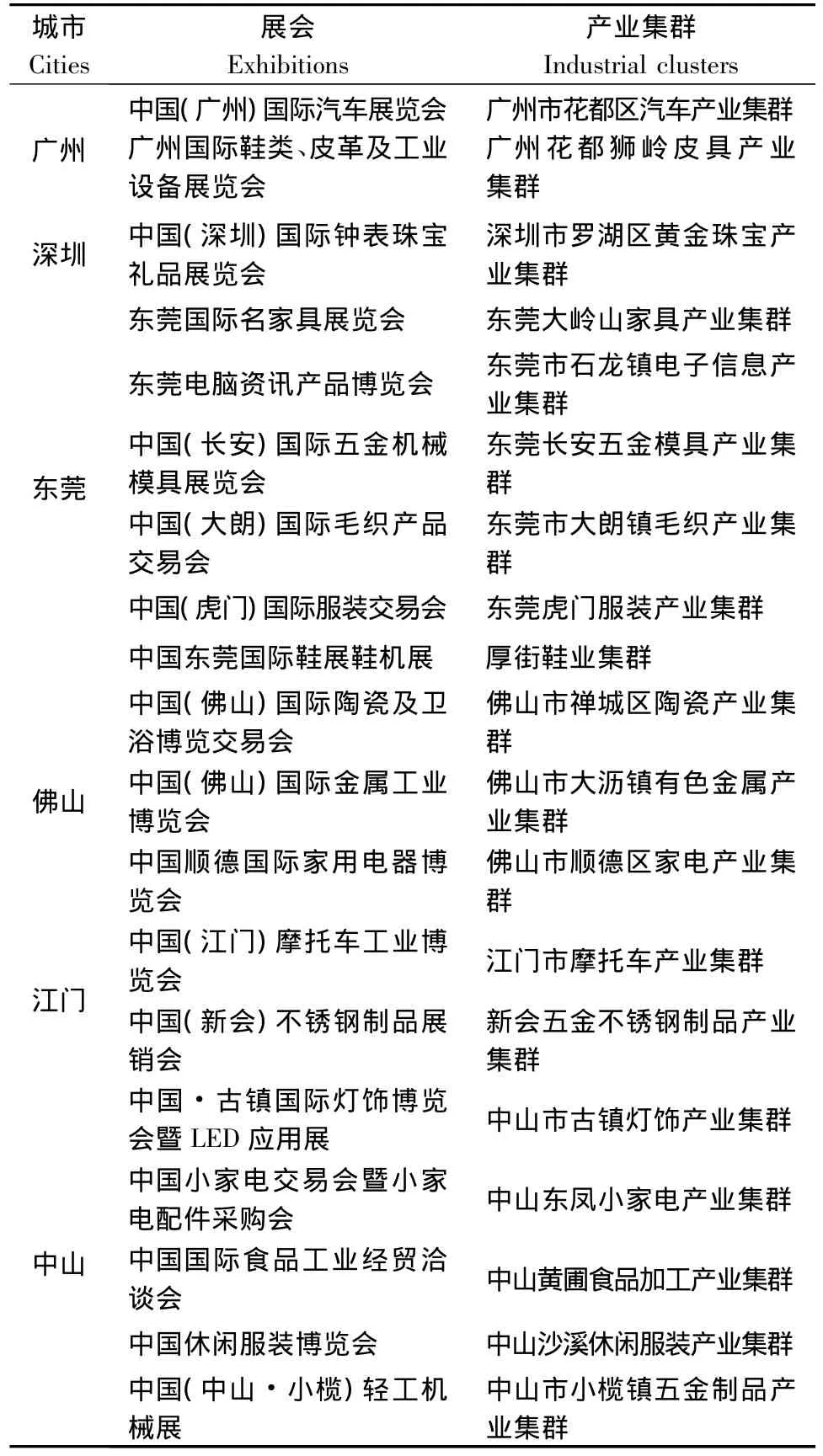

4.1 各具特色的产业集群的发展是会展企业空间格局变动的基础

自改革开放以来,广东经济得到巨大发展并形成了众多产业集群,为促进特色产业进一步集聚和优化升级,从2005年开始,广东省政府召开了省促进产业集群发展联席会议,并先后认定了77个省产业集群升级示范区。其中,珠三角地区45个,占总数的58.44%。正是依托各具特色的产业集群,使珠三角各市的专业展会得到飞速发展(见表1),从而推动了会展企业的成长与集聚,改变了珠三角会展业空间分布格局。

表1 珠三角部分展会与依托的产业集群Tab.1 Exhibitions and industrial clusters based on the exhibitions in Pearl River Delta

4.2 市场需求是会展企业在珠三角迅速扩散的动力

珠三角经济的快速发展源于“三来一补”的模式,依赖的是处于价值链低端的劳动密集型制造业,创新能力匮乏,对产业结构的调整升级形成制约,因此,对于技术含量不高的珠三角经济,需要搭建一个信息共享的平台,引进国外先进技术推动产业结构转型升级。同时,珠三角拥有80多个专业镇,大部分都缺少规范的专业市场,多数是前店后厂。由于各市场的专业配套不够完善,专业化程度不高,企业规模小,商品分类杂乱,给前来采购产品的客商带来许多不便;尤其是外商采购,在产品报关手续、物流、包装、翻译、产品质检、银行、交通等方面的服务都难以得到保障,需要搭建一个贸易平台为专业镇实现品牌推广和产品销售。

而会展正是能满足这种需求的理想的贸易平台和交流合作平台,不仅能带来国外先进的技术,提升制造业水平,而且能推动企业走向国际市场、充分融入国际商品供应链。例如广州国际照明展为国内外照明企业搭建了一个信息共享的平台。2011年展览面积20万m2,参展商数量达到2 600多家,其中产值过亿元的参展企业近千家,包括不少世界500强企业。一方面帮助国内企业进行国际间的交流与合作,另一方面让国际企业参与进来,以合作、合资等多种方式参与到国内市场,推动国内企业技术更新。又如国际名家具(东莞)展览会历经26届,规模达27万m2,吸引海内外超过1 000家参展商参展,为海内外150多个国家的10多万买家和设计师搭建交流与采购的平台,并以此为基础建立名家居世博园,将展会、常年品牌展示厅、品牌企业办公总部等融为一体,实现展贸联动。

正是由于产业结构升级和专业镇产品销售等对会展的需求培育了珠三角会展业市场,近年来珠三角各市的会展业均得到了快速发展,特别是拥有2万多家工业企业的东莞市,提出要成为“华南工业展览之都”,并迅速成为珠三角第三个会展企业集聚区。

4.3 政府政策及会展设施等构成的软硬环境对会展企业产生差异化吸引作用和集聚效应

珠三角各市的总体区位环境相差不大,因此会展企业会选择在具有良好会展设施及政策环境的城市驻扎。作为会展行业发展的硬件设施,展览场馆的地域集中程度是会展业发展的航标,会展场馆集中的地区往往也是会展业发展的中心。号称“世界会展王国”的德国,全国共拥有23个大型展览中心,在欧洲展馆面积超过10万m2的24个展馆中有9个集中在德国。由此可见,展览场馆的集中程度可以反映会展业的发展水平。

目前广东共有展览馆31个,展览面积220多万m2,居全国第一,但主要集中在珠三角地区的广州、深圳和东莞,可展览面积大,展馆设计先进。如广州国际会展中心展览面积达33万m2,是亚洲最大、世界第二大的会展中心。此外,中山、惠州也已建设国际化标准的现代展览馆,珠海已开工建设现代展览馆,肇庆、阳江等计划建设展览馆。展馆的集中也带来展会的集中,2011年广东省接近或超过10万m2的展会全部集中在广州、深圳和东莞。其中广州13个,展览面积454万m2,深圳9个,展览面积79万m2,东莞4个,展览面积76万m2。这种展馆和展会的集中必然带来集聚效应,促进了广州、深圳和东莞会展企业的集聚,同时,珠三角其它城市展馆的建设也推动了当地会展企业的成长。

另外,政府的政策支持对会展企业也产生强大吸引作用。在目前政府主导会展业的背景下,一个地区会展业的发展很大程度上由政府决定。近年来,珠三角各地政府对会展业发展高度重视。广州(2009年)、深圳(2004年)、东莞(2006年)、中山(2007年)、佛山(2008年)、惠州(2010年)都出台了促进会展业发展的指导意见。深圳、广州和东莞都设有会展专项资金,在展馆投资建设、运营方面均有优惠政策,例如广州实施税收优惠,中山实行展馆政府补贴,深圳则给予公交优惠。这些政策对于扶持中小会展企业的发展发挥了重要作用。

5 结论

(1)珠三角会展企业在空间分布上呈现出高度的地理集聚特征和动态性,并且集聚与扩散并存。空间的集聚程度并没有因为空间范围的扩展而降低,而是在扩散中集聚——在向新区扩散的同时,老区的集聚在不断加强。

(2)在会展企业集聚与扩散的时空过程中,空间格局的变动呈现出由初始的高度集中于广州市的“单中心格局”,到集中于广州和深圳的“双中心格局”,再到目前的“多中心格局”的演变特征。

(3)影响珠三角会展企业空间格局变动的因素是多方面的,各具特色的产业集群的发展是会展企业空间格局变动的基础;市场需求是会展企业在珠三角迅速扩散的动力;政府政策及会展设施等构成的软硬环境对会展企业产生差异化吸引作用和集聚效应。

(编辑:徐天祥)

(

)

[1]Kim S,Chon K,Chung K Y.Convention Industry in SouthKorea:an Economic Impact Analysis[J].Tourism Management,2003,24(5):533-541.

[2]Morgan A, Condliffe S. Measuring the Economic Impactsof Convention Centers and Event Tourism:A Discussion of the Key Issues[J].Journal of Convention & Event Tourism,2006,8(4):81-100.

[3]Crouch G, Iouviere J. The Determinants ofConvention Site Selection:A Logistic Choice Model from Experimental Data[J].Journal of Travel Research,2004,43(2):118-130.

[4]Robin B,Deborah B,Paul R.An Exploratory Study of Differences among Meeting and Exhibition Planners in their Destination Selection Criteria[J].Journal of Convention & Event Tourism,2008,9(4):258-276.

[5]Lai L S L,To W M.Importance-performance Analysis for Public Management Decision Making:An Empirical Study of China’s Macao Special Administrative Region[J].Management Decision,2010,48(1-2):277-295.

[6]Whitfielda J,Webber D J.Which Exhibition Attributes Create RepeatVisitation[J]. International Journal of Hospitality Management,2011,30(2):439 -447.

[7]Siu N Y,Wan P Y K,Dong P.The Impact of the Service Scope on the Desire to Stay in Convention and Exhibition Centers:The Case of Macao[J].International Journal of Hospitality Management,2012,31(1):236-246.

[8]Wang Y C,Fesenmaier DR.Identifying the Success Factors of Webbased Marketing Strategy:an Investigation of Convention and Visitors Bureaus in the United States[J].Journal of Travel Research,2006,44(3):239-249.

[9]McCartney,Glenn.The CAT and the MICE:Key Development Considerations for the Convention and Exhibition Industry in Macao[J].Journal of Convention & Event Tourism,2008,9(4):293 -308.

[10]蓝星.中国会展业前沿问题研究[M].上海:上海交通大学出版社,2011.[Lan Xing.The Research on the Frontier Problems of China’s Convention and Exhibition Industry[M].Shanghai:Shanghai Jiaotong University Press,2011.]

[11]罗秋菊,庞嘉文,靳文敏.基于投入产出模型的大型活动对举办地的经济影响——以广交会为例[J].地理学报,2011,66(4):487-503.[Luo Qiuju,Pang Jiawen,Jin Wenmin.An Empirical Study on the Economic Impact of the Events with Input-output Model:A Case Study of Canton Fair,China[J].Acta Geographica Sinica,2011,66(4):487 -503.]

[12]刘大可,李美.展览业对北京市的经济影响分析.北京第二外国语学院学报,2009,171(7):6 -12.[Liu Dake,Li Mei.Analyze on the Economic Impact of Exhibition Industry in Beijing[J].Journal of Beijing International Studies University,2009,171(7):6 - 12.]

[13]胡平.基于钻石理论的会展业竞争力评价及其提升对策研究——以上海为例[J].旅游论坛,2009,(1):114 -119.[Hu Ping.Study on Evaluating and Enhancing Countermeasures of the MICE Industry Competitiveness:a Case of Shanghai[J].Tourism Forum,2009,(1):114 -119.]

[14]邬适融.我国高校应用型人才培养模式的思考——以会展专业为例[J].现代大学教育,2009,(1):104-112.[Wu Shirong.A Discussion of Education Model of Operational Talents in Universities of China:A Case Study of Practices in Exhibition Major[J].Modern University Education,2009,(1):104 -112.]

[15]叶洪涛.我国会展产业布局分析[J].当代经济,2008,(8):92 -94.[Ye Hongtao.Research on the Distribution of Convention and Exhibition Industry[J].Contemporary Economics,2008,(8):92 -94.]

[16]鞠航,田金信.城市会展产业的发展布局与创新模式研究[J].中国软科学,2006,(11):131 - 136.[Ju Hang,Tian Jinxin.Research on Development Distribution and Innovation Model of Convention and Exhibition Industry[J].China Soft Science,2006,(11):131 -136.]

[17]王云龙.关于会展经济空间运动形式的分析——以北京、上海与广州为例[J].人文地理,2005,84(4):26-29.[Wang Yunlong.On the Mode of Spatial Movement of MICE Economy:A Case Study of Beijing,Shanghai and Guangzhou[J].Human Geography,2005,84(4):26 -29.]

[18]朱海森.海外会展业空间布局的研究及启示——以德国、香港为例[J].人文地理,2004,19(5):93 -96.[Zhu Haisen.Study and Inspiration on the Spatial Distribution of Overseas MICE Industry[J].Human Geography,2004,19(5):93 -96.]

[19]王远飞,何洪林.空间数据分析方法[M].北京:科学出版社,2007.[Wang Yuanfei,He Honglin. Methods of Spatial Data Analysis[M].Beijing:Science Press,2007.]

[20]Berke O.Exploratory Disease Mapping:Kriging the Spatial Risk Function from Regional Count Data[J].International Journal of Health Geography,2004,3(1):18.

[21]Silverman B W.Density Estimation for Statistics and Data Analysis[M].New York:Chapman and Hall,1986.