省际可持续发展:基于包容性财富的测量和比较

2013-08-27庄佳强

庄佳强

(中南财经政法大学财政税务学院,湖北武汉 430073)

可持续发展认为发展不仅要满足当代人的需求,也不能减弱后代满足其自身需求的能力[1]。这一定义至少有两层含义,一是每代人赖以生存的基本需求必须得到满足;二是代际间要保持发展的公平,下代人满足自身需求的能力不应该比前代人低。基于这一观念,经济学研究也从早期对最优发展问题的分析转向对可持续发展的理论探讨和经验研究,主张在传统的增长核算方法中包括自然资源存量和环境质量,确保经济增长的可持续性。

虽然我国把环境保护和资源节约定为基本国策,将环境保护作为我国历次五年规划的主要约束性指标,并出台一系列旨在改善环境状况的政策,环境污染治理投入和环境监管力度逐年加强,但是收效甚微。原因之一在于缺乏行之有效的区域可持续发展指标,对当前经济增长模式影响地方可持续发展的定量分析相对不足,从而间接减弱了转变发展方式和推进环境保护的实施效果。构建一个能有效衡量区域经济、社会和生态可持续发展状况的指标对于推动各地经济增长方式转变,转变发展观念,促进资源合理利用具有重要的实际意义。

1 可持续发展水平度量

国际上现有的可持续发展指标体系及其计算方法大致遵循两条思路:一是基于可持续发展理论,构造反映各方面可持续发展的统计指标和评价模型,或采用单一的综合性统计指标,或采用由一系列指标所组成的指标体系对可持续发展进行全面的评价。二是将可持续发展纳入国民经济核算体系,扩充现有的国内生产总值及其体系框架。将环境视为经济过程中的投入要素,建立环境与经济核算体系,在传统的国民经济账户中反映出自然资源和环境的成本信息。

在我国区域可持续发展指标体系构建的研究中,刘求实等[2]探讨了区域可持续发展指标体系建立的指导原则和方法,郝翠等[3]对国内外衡量可持续发展的指标进行比较分析,讨论了适用于区域比较的指标所需具备的特征。李志强、周丽琴[4]建立了基于经济、人口、资源和环境四个子系统的指标体系,强调可持续发展的复合系统是以发展经济为前提,人口控制为核心,资源和环境为基础的四要素协调下的可持续发展模式。不少学者将可持续指标体系的分析具体到各个省、市,为地方可持续发展提供决策依据,比如毛汉英[5]对山东省可持续发展指标体系的设计,张学文、叶元煦[6]对黑龙江区域可持续发展的能力和发展水平的综合性评价,以及赵多等[7]建立的浙江生态环境可持续发展评价指标体系等。

基于指标体系的研究覆盖面广,所包含的信息更为全面,能够对一地的可持续发展情况进行充分分析。但是其不足之处在于指标生成的难度大,指标体系综合程度较差,指标间联系方式各异,不便于进行地区间的比较。因而单一指标测度在进行国家(和区域)间可持续发展的比较方面得到广泛应用。而基于国家财富的概念构建的指标成为衡量和比较各国可持续发展状况的一个主要工具。

国家财富的概念强调采用一个反映经济体各种资源规模和分配状况的存量指标来衡量该经济体的可持续发展状况。这些资源构成了该国的生产性基础,其作为一国的财富是确保经济可持续发展的根本。早期的研究认为财富主要包括自然资本(包括自然资源、土地、森林、化石能源、矿物等)、生产资本(包括机器设备、建筑物、道路、港口、基础设施等)、人力资本(包括教育、健康、技术等)和社会资本,并在其中引入环境可持续性的因素,这一指标对于一国制定可持续发展的经济政策提出新的借鉴和指导[8,9]。但是对财富的度量,尤其是各类资本存量的分析和判定成为实证分析的一个难点,自2000年以来,学者和主要研究机构[10-16]从各个方面对这一实证问题进行研判和分析,分别估算了各国的综合性财富(Comprehensive Wealth)和包容性财富(Inclusive Wealth)指标①在Arrow领衔的世界银行关于国民财富的系列研究中将这一概念称为综合性财富,而Dasgupta领导下的联合国大学国际人文项目和联合国环境规划署项目则以包容性财富来指称国民财富,并在2012年的“里约+20”地球峰会上以《Inclusive Wealth Report 2012》为名(以下简称IWR(2012)发表了该研究成果。两个概念反映的内容是相似的,但是两者之间的主要差别在于包容性财富将财富定义为资本的影子价值之和,通过资产的变化来衡量财富变动,反映可持续发展模式的变动。综合性财富基于可持续消费的假设,将财富定义为消费流的现值,其不足在于无法分析调整后的净储蓄为负的情况。。随着理论与方法的成熟,这一指标测度的影响也在日渐扩大。

本文通过构建我国1990年以来省际包容性财富指数以分析区域的财富状况,从而判断各省长期经济发展的可持续性。受到可利用数据的约束,本文的省际包容性财富指数由三类资本存量构成,分别是自然资本、生产资本、人力资本。本文的研究发现,首先,自1990年以来我国人均包容性财富以年均1.6%的速度增长,2009年人均包容性财富拥有量为14.33万元。其中自然资本对财富的贡献持续下降,其对财富的负面影响主要由生产资本和人力资本的大幅增加所抵消。其次,基于省际比较发现我国自然资源的定价和补偿机制有待改善,资源大省自然资本的减少并未能被其实物资本和人力资本的增加所弥补,而自然资本较少地区的包容性财富却经历相对较高的增速。再次,从人均包容性财富拥有量来看,除上海和北京外,资源大省仍然拥有较多的人均包容性财富,这也意味着通过政策调整和发展模式的改善,这些地区的长期可持续增长可期。最后,从各省人均包容性财富的变动来看,我国自1990年代以来的可持续发展模式可以分为四类,绝大部分省份的人均包容性财富均呈现出上升趋势,这其中又可以区分为U型增长、慢速增长和较快速增长,而青海、山西和新疆表现出持续下降但降速趋缓的趋势,特别是2000年以来,绝大多数省份的人均包容性财富拥有量出现不同程度的增加,意味着科学发展理念的提出和我国对环境保护的日益重视对可持续发展起到积极促进作用。

2 理论分析和核算公式

包容性财富指标基于影子价格的概念,将一国财富表示为各项资本(自然资本、生产资本、人力资本)与其影子价格的乘积之和。影子价格主要用于成本收益分析中,其是指由于税收、补贴、外部性等因素的存在,导致完全竞争市场条件无法得到满足,从而使得市场价格无法真实反映社会边际收益时,通过对市场价格进行适度的修正,以便更准确地反映资本实际社会价值。影子价格包含了资本的市场价格以及其可能产生的外部性溢价,其反映了资源能够产生未来收益流的能力。从这一意义上看,将影子价格作为资本权重形成的包容性财富能够较好地反映经济体保持代际间福利可持续性的能力。

2.1 可持续福利和影子价格

IWR(2012)将t期的包容性财富表示为综合性资本存量和时间的函数:

在上式中,V直接依赖于时期t,以反映外生因素,比如贸易条件,技术进步,人口增长等对其的影响。而Kt则是由t期的各类资产存量组成的向量,Kt=[K1t,K2t,…,Kit…,Kmt],i=1,2,…,M。

基于可持续发展的定义,(1)式对时间t进行全微分,可以得到:

定义t期资产i的影子价格pit为:

该影子价格表示资产i的一单位增加带来的福利的边际增加量。(2)和(3)式意味着影子价格比即为不同类型资本之间的社会边际替代率之比。在完全竞争市场条件下,效用最大化要求边际替代率等于边际转换率,可以采用边际转换率来定义影子价格。但是在市场不完备时(比如存在外部性时),边际替代率不再等于边际转换率,需要其它相关信息来估计影子价格。

2.2 包容性财富

t期的包容性财富即为时间的影子价值(Qtt)与当期所有资本存量的影子价值之和:

假定影子价格不变,那么两期间包容性财富的变动可以表示为:

pitΔKit即为资本i在t期净投资的影子价值,可以将(5)式表示为包容性投资价值变动的形式:

命题:假定影子价格不变,当且仅当两期间包容性财富增加时(或包容性投资增加时),代际福利才会增加。

该命题将包容性财富视为经济体生产性基础的近似指标,只要财富不发生减少,那么经济体将有能力生产和过去一样多的产品,因此满足可持续发展的定义。而只要t期的包容性投资值为正,那么经济体下期的生产能力就会增加。

与国内生产总值(GDP)和人类发展指数相比,包容性财富指标的优点在于将资源的消耗引入到指标体系中,从而能够更合理的判断发展方式的可持续性。举例来说,一个经济体将100亿元投资于生产资本,人力资本和研发活动,同时耗用价值120亿元自然资本,该经济体的国内生产总值(GDP)和人类发展指数都出现增加,但(5)式的指标证实该国包容性财富减少20亿元,其发展不具有可持续性。

给定经济体存在三类主要资本,自然资本,生产资本和人力资本,可以将包容性财富定义为:

而反应代际福利变化的包容性财富变动(即包容性投资值)则可以表示为:

3 省际包容性财富的测算

本节主要分析三类资本存量的测算和对我国各省的估计结果。

3.1 能源资本

本文将自然资本分为三部分,第一部分为能源资本,由三类最具价值的不可再生能源(即煤、油和天然气)构成,第二部分为耕地资本,第三部分为矿产和森林资本。根据《包容性财富报告2012》对我国自然资本的测算[16],三类化石能源和耕地资本占我国全部自然资本的81.38%,加上矿产和森林资本,则达到我国全部自然资本的94.25%,这三类资源作为自然资本具有较强的代表性。

将第t期能源的存量定义为

其中Xij表示在第j年第i省某类化石能源的开采量,因为探明储量会随着新资源的发现和新开采方法的采用而增加,根据不可再生资源的定义,其已经开采的不会出现增加。因此本文设定2010年的探明储量为KT,每省在1990-2009年的开采数据为Xj。其中2010年各省三类能源探明储量数据和历年开采数据分别取自各年度《中国统计年鉴》和《中国国土资源年鉴》。

各省每类能源资本的影子价格可能会受到各省资源开采成本的差异而有所不同。因为缺少省级开采成本的数据,本文采用我国的平均开采成本来替代。具体计算方法如下,根据世界银行的能源租金数据库得到我国三类能源的租金,根据国际能源署(IEA)统计数据库得到我国三类资源的年开采量,推算三类能源的单位租金,并将历年单位租金以2000年人民币不变价格进行换算,历年不变价单位租金的均值即为这一时期能源的影子价格。本文采用的原煤、原油和天然气的影子价格分别为153.22元/吨、1 510.96 元/吨和 0.87 元/立方米。

这一影子价格指标具有一定的局限性,因为某些省份的开采成本要明显高于其它省份,但本文的影子价格指标无法反应这一特征,从而会高估部分地区的能源资本存量。此外本文采用的数据是对不同开采方法的平均值的估计,其假设每种资源都是相同的,给出的是这一时期的平均价格。上述缺陷可能会在一定程度上掩盖地区差异。

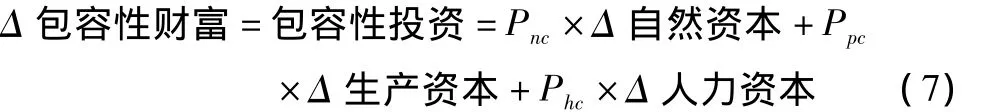

表1给出1990年以来各省三类能源和能源资本变动情况①因缺少重庆、西藏和海南三地的相关数据缺失,本文的省际分析未包含这三个省。。从各类能源资本的规模来看,作为原油大省,黑龙江、山东和新疆的原油储量位居全国前三,其大规模的开采量,是构成这三个地区能源资本存量减少的主要原因,原油资本的减少占三地能源资本存量下降的比例分别为84.5%、72.4%和72.4%。山西和内蒙古作为主要产煤区域,其原煤开采对能源资本存量的影响分别达到99.78% 和 91.25% 。

从能源资本的减速来看,这一时期我国能源资本减速均值为-2.24%。其中上海、广东和天津的能源资本消耗速度是全国最快的,分别为-13.79%、-9.57%和-5.21%。一方面是因为这三地的能源资本存量较少,而另一方面则是由于其开采量占其存量的比重较大。比如上海在1990年的原油储量为52.47亿吨,仅为黑龙江省23 610.56亿吨的0.2%,而其20年内的累计开采量为51.09亿吨,占其可开采储量的97.4%,为黑龙江省同期开采规模的0.35%。广东和天津在这一时期的原油产量占其原油储量的比重也分别达到93.5%和77.1%。

表1 各省三类能源变动情况及能源资本存量变动率(1990-2009) 单位:亿元,%Tab.1 Change of provincial energy stock and natural capital(1990-2009)(100 Million Yuan,%)

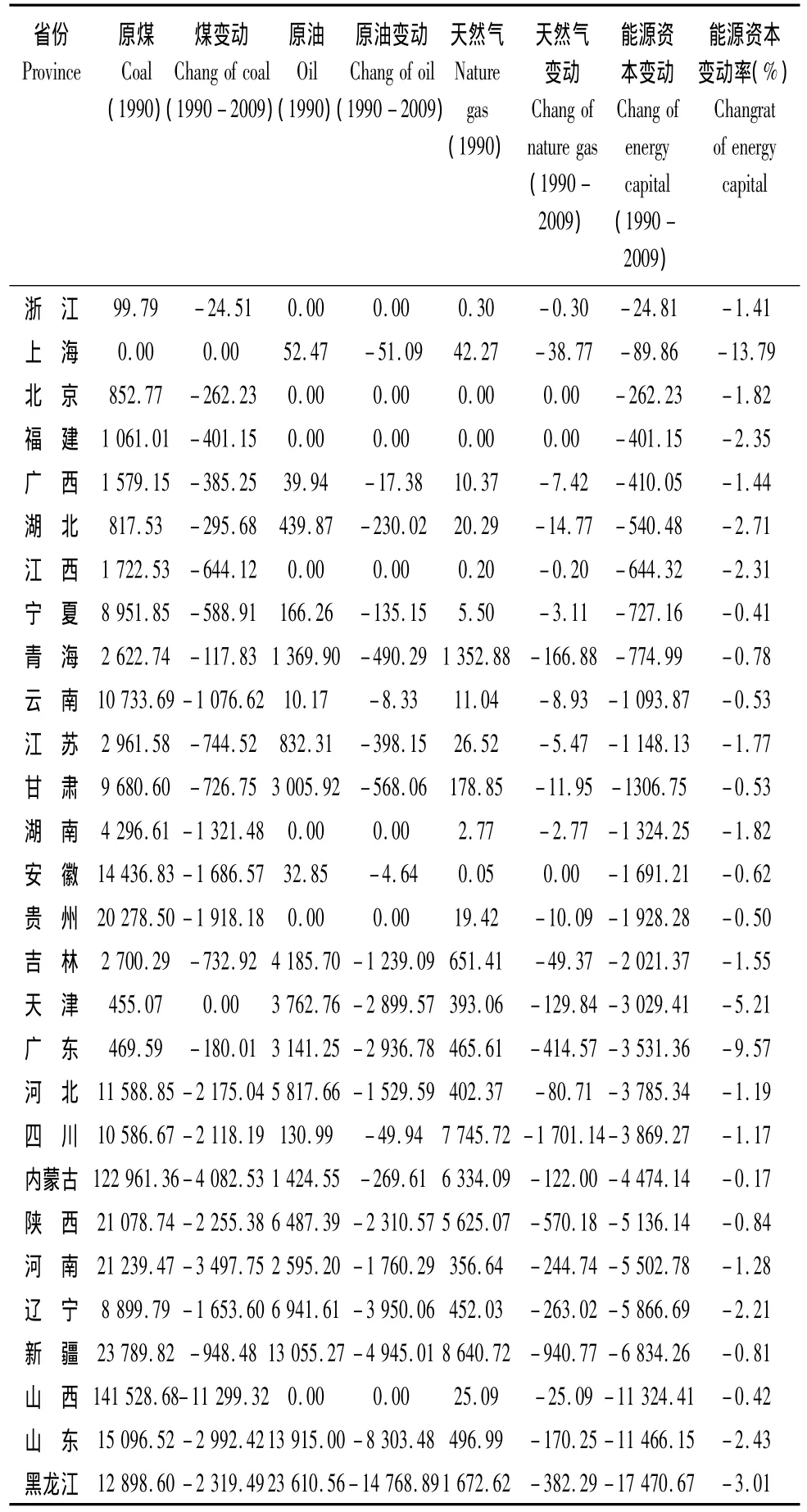

3.2 耕地资本

土地作为一类重要的自然资本,其对经济长期可持续发展影响巨大。表2给出1990年和2009年各省耕地面积。在这一时期除少数省份外(上海、北京、四川、河北和青海),其它省份的耕地面积都有所增加,从而大多数省份的耕地资本存量在这一时期都出现上升。本文以2009年各地征地费用除以各省征地面积作为耕地的影子价格。由于征地费用在这一时期不断上涨,以2009年的征地费用作为耕地的影子价格实际上会高估1990年代的耕地资本存量值,使这一时期耕地资本存量变动值被低估。但考虑到耕地的稀缺性,以相对较高的价格来估计耕地资本的价值是合理的。

表2 各省区耕地资本变动情况(1990-2009)Tab.2 Change of provincial land capital(1990 -2009)

3.3 森林和矿产资本

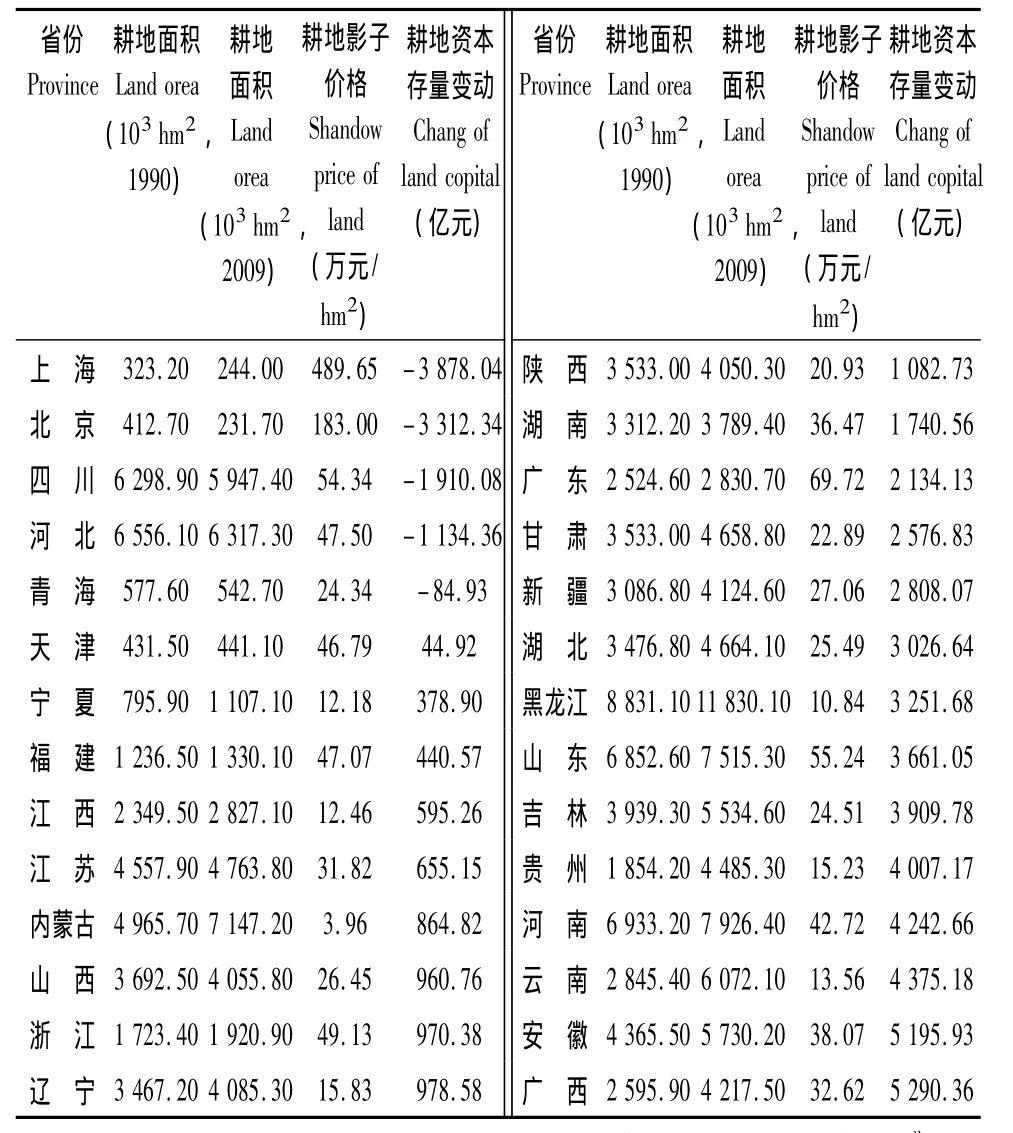

森林和矿产也是自然资本的重要组成部分。森林资本包括林木资源和非林木森林资源。本文采用Arrow等[12]和IWR[16]的方法计算森林资本。根据第三次到第七次全国森林资源清查结果确定1988年、1993年、1998年、2003年和2008年的林业用地面积和森林面积。将居民可以获取的非林木森林资源面积设定为森林面积的1/10,根据IWR(2012)所给出的我国上述年份林木财富和非林木森林资源财富值,计算得到历年每公顷林木的影子价格和非林木森林资源未来预期收益的现值,以5年平均值作为本文拟采用的林木影子价格和非林木森林资源的现值,分别取值为24 818.63元/公顷和22 620.53元/公顷。

表3给出1990年以来各省林木资本、非林木森林资源资本和森林资本的变动情况,从森林资本存量分析,内蒙古、四川、云南和黑龙江是拥有森林资本存量最多的省份,从绝对值增长规模来看,内蒙古、新疆、广西和云南的森林资本存量增幅是最高的。而从森林资本的增速来看,20年间,上海、宁夏、青海的增长率均超过5%,而上海达到9.7%。而森林资本存量绝对数较大的省份,其增速则相对较低。

对于矿产资本,本文根据2010年的主要矿产基础储量和2001-2009年的矿产数据,根据(8)式确定历年矿产存量数据,基础储量数据取自《2011年中国统计年鉴》,矿产数据取自历年《中国国土资源年鉴》①由于2000年以前的省际层面矿采数据并不全面,虽然历年《中国国土资源年鉴》给出分地区有色金属矿采数据,但黑色金属矿采数据缺失。因此本文采用2000年以后的矿采数据,测算矿产资本的变动情况。。本文选择铁、铜、铝、铅和锌五类矿产,这五类矿产是我国的主要矿产资源。在各类矿产影子价格的选取上,同样根据世界银行的能源租金数据库得到五类矿产的租金,根据这五类金属矿产的年开采量计算单位租金,并将历年单位租金以2000年人民币不变价格进行换算,以历年不变价单位租金的均值为这一时期五种金属矿产的影子价格,本文采用的铁、铜、铝、铅和锌的影子价格分别为297.64元/吨、9 215.81 元/吨、214.05 元/吨、3 055.67 元/吨和3 390.87 元/吨②世界银行还另外提供金、银、锡、磷酸盐岩、镍的租金,但这五种矿产产量的分省数据不全,本文未进行分析。。

表3给出2001-2009年间我国各省市五类矿产资本存量的变动情况,从绝对数来看,矿产资本存量最多的省份为辽宁、河北、四川和内蒙古。10年间各省矿产资本存量均出现减少,降幅在0.5% -10%不等,其中上述四个矿产资源大省的矿产资本存量减少较多。

3.4 生产资本

生产资本主要为所有建筑物、机器、设备的存量,在计算生产资本时,当前研究主要采用实物资本存量来反映,一方面,资本存量代表了一国绝大部分生产资本的价值,另一方面,资本存量数值具有国际可比性。鉴于我国并未公布资本存量数据,许多学者采用不同的方法和数据估算了我国总量和省级层面的资本存量。永续盘存法是研究中估算资本存量的主要方法,该方法假设相对效率呈几何递减,基本公式为:Kt=(1 - δt)Kt-1+It,其中 Kt表示以不变价衡量的t期资本存量,It为不变价格衡量的t期投资流量,δt为折旧(重置)率,即过去购买资本品的相对效率在当期下降的比例。由于我国已经正式公布各省固定资产形成指数,当前研究中关于省际资本存量估算结果的差异主要体现在基期资本存量数据的选择、当期投资规模的确定和折旧率的不同这三个方面。

当前研究在对基期资本存量的确定上主要考虑4种方法,包括积分法(将基期的资本存量视为过去所有期投资之和),资本产出比法(设定一个资本产出比,采用GDP数据倒推资本存量),投资数据倒推法(根据设定的投资增长率倒推出以前年份的投资数据),增长率法(根据永续盘存法确定资本存量的增长率)由于增长率法简单易性,应用最为广泛。虽然上述4种方法得到的基期资本存量差异很大,但是基期设定的越早(比如1950年代),其对以后年代的资本存量影响就越小。Young甚至认为可以任意设定一个基期资本存量[17]。

表3 各省森林资本和矿产资本变动情况(1990-2009)Tab.3 The change of provincial forest and mineral capital(1990-2009)亿元,%

在投资流量的选取上,研究先后采取过五种数据,分别为“积累”数据、全社会固定资产投资数据、固定资本形成、资本形成总额和新增固定资产数据。固定资本形成数据是我国资本存量估计研究中使用最为广泛的投资流量指标,也是OECD建议使用的指标。该指标数值是在全社会固定资产投资的基础上进行调整得到的[18]。

折旧率的设定对资本存量的估计影响极大。当其它条件不变时,当期10%和5%的折旧率设定差异会导致15年后资本存量值的差距达到1.4倍以上。因此,准确确定折旧率对估算资本存量意义重大。永续盘存法将资本品的折旧率设定为一个在各期保持不变的常数。部分研究或者采用官方公布的折旧率或折旧额;或者根据国民收入恒等式推算出折旧额,但这两种折旧率的设定都不符合永续盘存法下几何折旧率的设定要求。永续盘存法要求按照资本品的构成,分别设定各种资本品的寿命和残值率(一般假设低于5%),再计算出每类资本品的折旧率,这一方法已为当前研究所接受和采用[19-21]。

因此本文基于单豪杰的估算方法[20],采用固定资产形成数据测算投资流量,按照资本品的构成确定折旧率,1990-2007年各省资本存量数据直接取值单豪杰[20],并按照其给出的方法将各省区的资本存量水平推算至2009年。

表4第4列和表5第2列给出各省实物资本存量和人均实物资本存量的变动情况。投资作为这一时期我国经济的主要拉动力,带动实物资本存量出现大规模的增加,其中总量增幅最小的省份为云南省(520.09亿元),增幅最大的为江苏省(26 928.84亿元)。从人均实物资本存量的变动情况来看,人均增幅最大的地区为上海达到9.76万元,人均增幅最少的为安徽省,人均仅为0.36万元。

3.5 人力资本

本文采用IWR推荐的方法来计算省际人力资本存量[16],该方法基于 Klenow 和 Rodriguez-Clare 工作[22],根据省级平均受教育年限和人力资本回报率来计算人力资本存量值。根据World Bank[11]的估算将我国人力资本收益率设定为5.2%。人均人力资本数量定义为exp(0.052×T),其中T表示某省的平均受教育年限,该公式假设人均人力资本数量随着受教育年限的提高呈指数型上升。平均受教育年限计算方法如下,将学制年数视为受教育年数,受教育人口只要进入了某一教育等级,就以完成这一教育等级所需要的年数作为已经接受教育的年数。在系数设定中,大专以上文化程度为16,高中文化程度为12,初中文化程度设为9,小学文化程度设为6,文盲为0,由此计算6岁以上人口平均受教育年限。数据取自历年《中国统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》和《中国教育年鉴》。

将各省历年职工平均实际工资(以2000年为基年)除以当年劳均人力资本存量得到每单位人力资本的租金,取其历年均值为各省人力资本的影子价格,该值位于5 752.38元到12 173.87元之间。基于影子价格乘以各地区15岁以上人口总数和人力资本数量得到各地区人力资本存量指标。

表4第6列和表5第4列分别给出这一时期各省人力资本总量和人均人力资本存量的变动情况,所有省区的这一指标均出现增加,这主要是由于受教育人数的增加以及个体受教育年限的上升所导致的。从总量上来看,广东人力资本存量提高最多,为19 758.16亿元,而青海的增幅最小,仅为923.05亿元。而从人均指标分析,提高最多的上海为4.59万元,而甘肃的人均人力资本存量增幅最低,仅为1.36万元。

4 我国省际包容性财富分析

4.1 省际间差异分析

根据上述四类资本存量和(6)式,可以构建我国省际包容性财富指数①由于缺少1990年代的矿产资本数据,本节对包容性财富的测算并未包括各省矿产资本数据。。表4第6列和表5第4列分别给出1990年-2009年各省区包容性财富总量水平和人均包容性财富水平的变动情况。从总量上看,黑龙江在这一时期的包容性财富水平出现负向变动,年均增长率分别为-0.37%,而山西在这一时期呈现零增长。从各项资本的变动中可以看出,主要原因在于实物资本和人力资本的增加无法弥补自然资本存量的减少,而自然资本的减少主要反应为能源资本存量的下降。而从人均包容性财富水平变动分析,除黑龙江外,出现负向变动的地区还包括新疆、山西和宁夏,这表明在控制人口变动因素之后,这类地区在这一时期的发展基本不具有可持续性,其人均包容性财富增长率为-0.55%到-1.21%不等。而黑龙江、新疆、山西均为化石能源大省(见表1),这也意味着这些地区化石能源的生产和销售未能得到充分补偿,耕地资本、森林资本、实物资本和人力资本的增加根本无法弥补其能源资本存量的大幅度减少。

其它省区在经济增长的同时也带来包容性财富的增加。从总量上分析,江苏省的包容性财富增加最多,达到44 575.76亿元,年均增长5.62%。其次为广东省和山东省,分别为39 461.6亿元和32 895.71亿元。其财富值的增加主要是由于大规模投资带来的实物资本存量的上升和人力资本存量的积累。三省实物资本存量的增加值均超过2万亿元,实物资本变动对包容性财富增加的贡献率分别为61%、52%和71%。其次是人力资本存量的增加对包容性财富增长的贡献分别达到40%、51%和53%。由于江苏省能源资本存量相对较少,在这一时期的减少数量也有限,仅下降1 148.13亿元,为同期黑龙江自然资本存量减少量的6.57%,因此该省自然资本存量对于包容性财富积累的负面效应较低,而山东省作为原油资源大省,其能源资本存量的减少对包容性财富增加的负面效应达到 -34.8%。

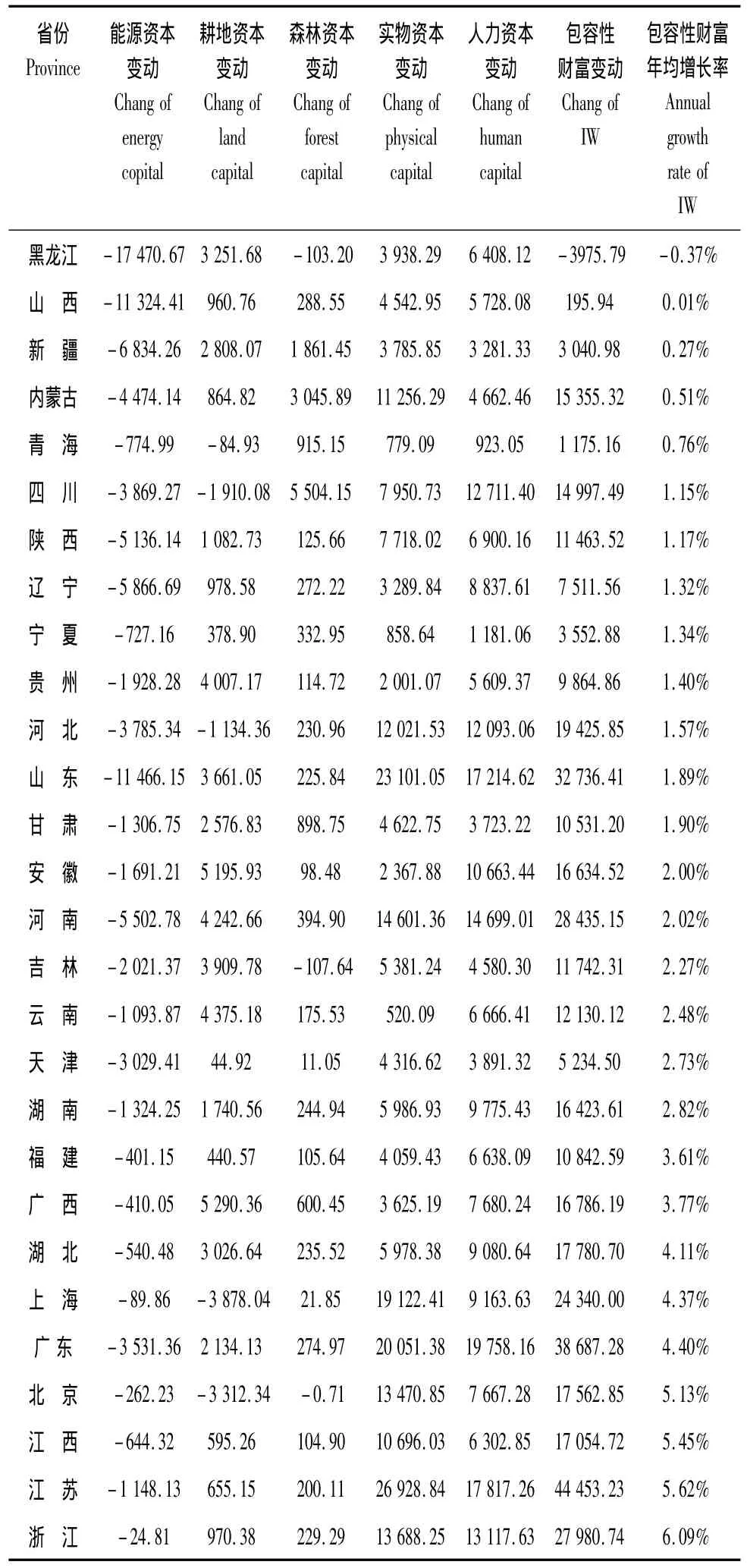

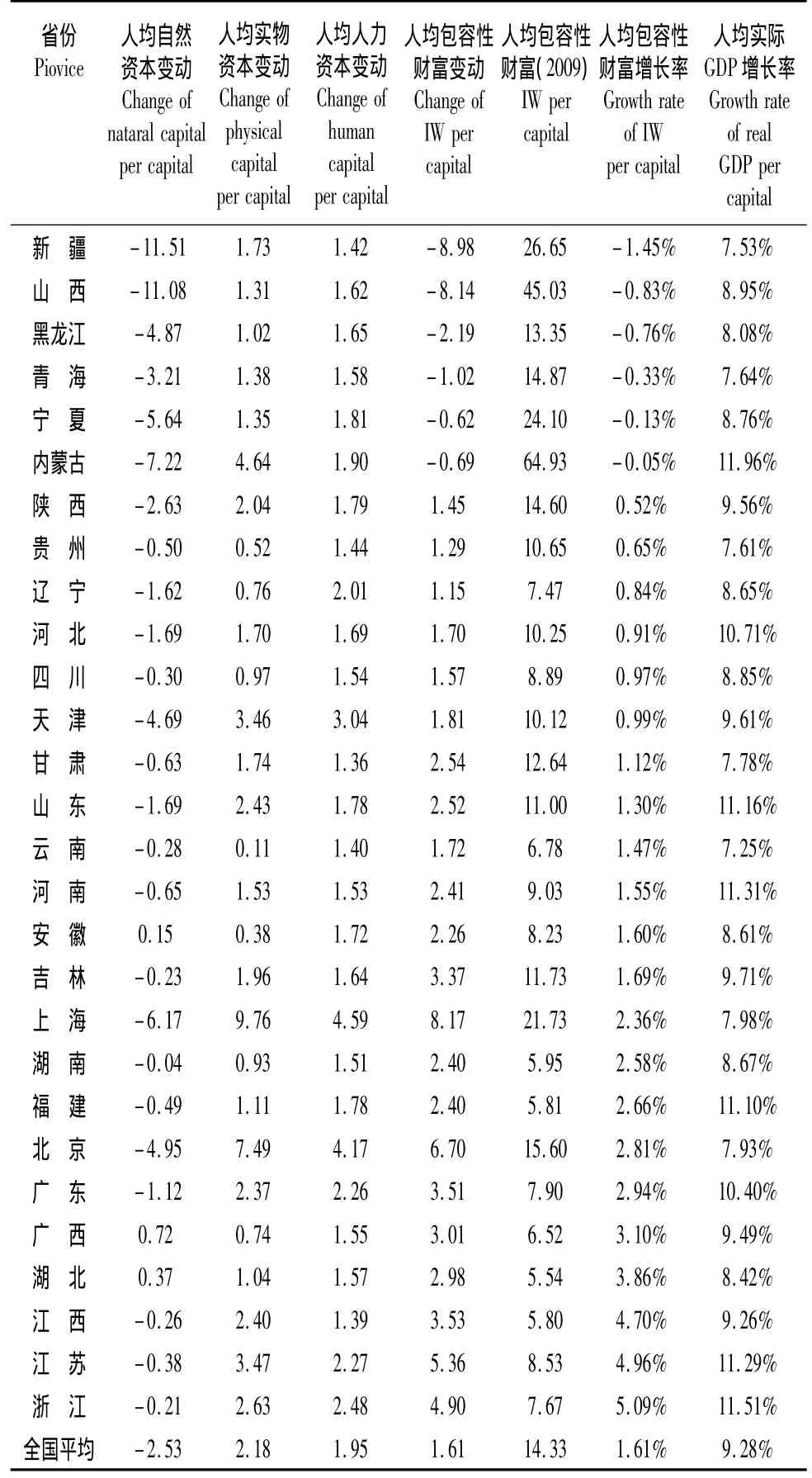

表4 各省包容性财富变动(1990-2009)Tab.4 The change of provincial inclusive wealth(1990-2009)亿元

表5 各省人均包容性财富指标变动(1990-2009)Tab.5 The change of provincial inclusive wealth per capita(1990-2009)万元,%

从总量包容性财富的增速来看,浙江省年均5.9%的增速为最快,其次为江苏的5.62%和江西的5.16%。这三个省份总量包容性财富的快速增长主要源于其自然资本的减少量相对于实物资本和人力资本的增加而言较少。北京市和上海市的增速略低于上述三个省份的原因在于两地的耕地资本在这一时期出现下降,耕地资本存量变动对于包容性财富的负面影响分别为-18.8%和-15.9%,而其它省份的可耕地面积都出现不同幅度的增加,因此降低了两市的包容性财富水平。

从人均项分析,人均包容性财富增加最多的三省区依次为上海市、北京市和江苏省,其人均包容性财富增幅分别为8.17万元、6.7万元和5.36万元。人均实物资本存量变动对三省市的人均包容性财富增加的贡献率分别为119.6%、110.3%和64.9%,而人均人力资本存量的贡献率分别为 56.25%、61.41%和 42.51% 。

从人均包容性财富增速来看,江西省、浙江省和江苏省仍然排在前列,而北京市和上海市则由于总量耕地资本下降和人口增加,其人均增速仅为总量增速的一半。

比较各省的人均实际GDP增速与人均包容性财富增速可以发现,两指标之间存在一定的正相关性,但大部分省份的人均财富增速仅为人均GDP增速的1/5左右,造成这种差异的原因主要在于一方面财富指标考虑自然资本的减少,另一方面实物资本占人均GDP比重要高于其对人均财富的贡献。

4.2 省际包容性财富演变

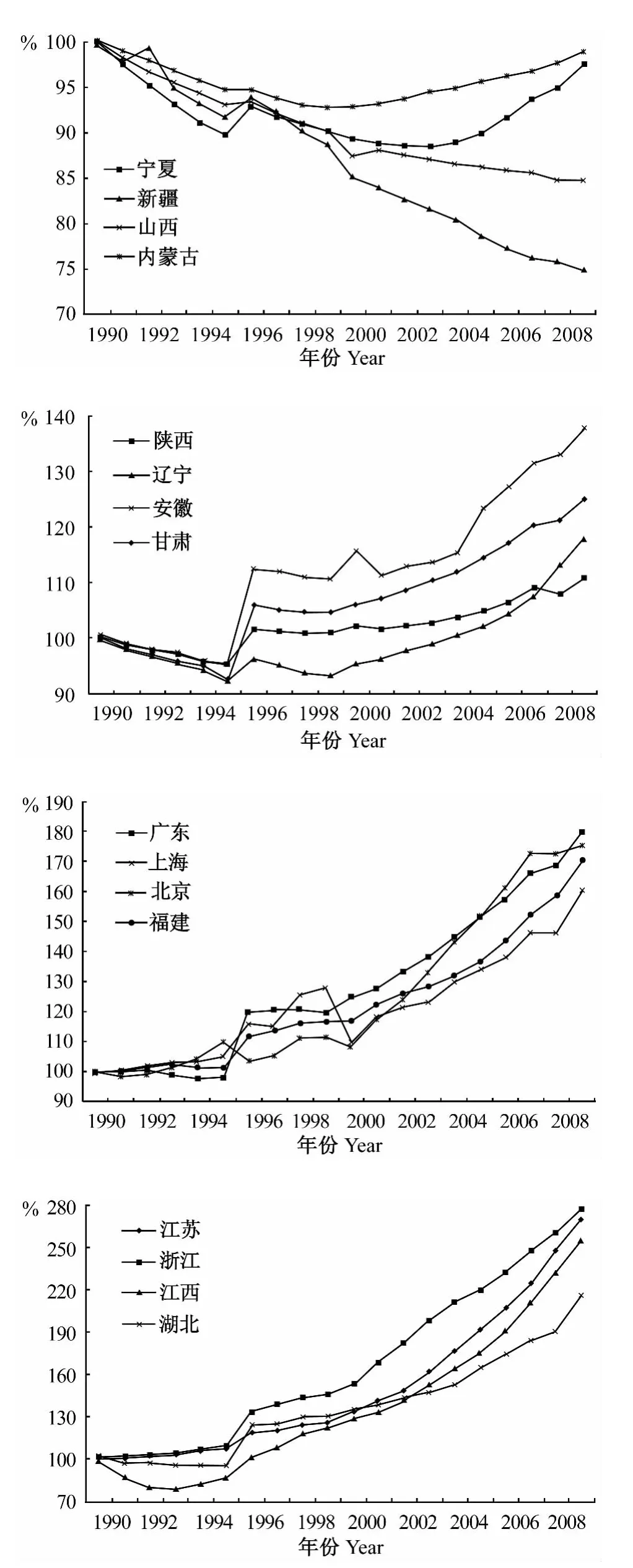

基于本文的估算,这一时期各省人均包容性财富的变动趋势可以分为四类,图1分别给出典型省份人均包容性财富的变动情况。其中图1上图给出人均包容性财富指标出现负增长的四个省份(宁夏、新疆、山西和内蒙古),这类地区的人均包容性财富指标在这一时期呈现出下降的趋势,特别是新疆的降幅最为明显,山西在2000年之后的降幅出现减缓的趋势。而内蒙古和宁夏两省的人均包容性财富出现U型变动,其负增长的趋势在2000年前后出现逆转,从图形上看,内蒙古的人均包容性财富指数在2010年左右会超过1990年的水平,从而进入净增加行列,青海和黑龙江两省的人均包容性财富指标变动与内蒙古类似。图1中上图给出人均包容性财富指数出现缓慢增长的省区,其中辽宁省也出现U型变动,但是其人均包容性财富在2003年已经超过1990年的水平。我国绝大部分省份的人均包容性财富变动都表现出这种缓慢增长的趋势,这可以从表5中各省年均增速中得以证实。

图1中下图给出人均包容性财富增速较快的省份,包括上海、湖南、福建、北京、广东和广西6省市。这一时期的平均增速为2.74%。与1990年人均包容性财富(标准化为100)相比,2009年这些省份的人均包容性财富拥有量比1990年水平增加1.7倍,其中最低的为上海市,是期初水平的160%;最高为广西,增加到期初水平的1.85 倍。

图1 各省人均包容性财富变动模式(1990-2009)Fig.1 Growth mode of provincial inclusive wealth per capital(1990-2009)

图1中下图则反映人均包容性财富增速出现快速增长的省份,包括江苏、浙江、江西、湖北4省市。这类地区除个别年份外,人均包容性财富增速均为正增长,年均增速为4.65%。与1990年人均水平相比,增加最少的为湖北省,增幅为2.16倍,增加最多的浙江省2009年人均包容性财富是1990年水平的2.8倍。

5 结论

本文对我国各省1990年到2009年间的包容性财富指标及其构成进行分析。本文证实在这一时期,全国人均包容性财富以年均1.6%的速度增长。自然资本对财富的贡献持续下降,其对财富的负面影响主要由生产资本和人力资本的大幅增加所抵消。

从省际差别来看,资源大省自然资本的减少并没有被其实物资本和人力资本的增加所弥补,而自然资本较少地区却经历相对较高的包容性财富增速,这也意味着我国自然资源的定价具有一定的不合理性,资源省份的生态并未得到充分补偿。另外,人均包容性财富增速和人均GDP增速具有一定的正相关性,这主要是由于实物资本对两个指标的贡献均为正。而从人均包容性财富拥有量来看,除上海和北京外,资源大省仍然拥有较多的人均包容性财富,这也意味着这些省份未来可持续发展的潜力巨大,通过政策调整和发展模式的改善,这些地区的长期持续增长可期。

从各省人均包容财富的变动来看,我国自1990年代以来的可持续发展模式可以分为四类,除山西和新疆表现出持续减少的趋势外,其余各省的人均包容性财富均呈现出上升趋势,这其中又可以区分为U型增长、慢速增长和快速增长。特别是2000年以来,绝大多数省份的人均包容性财富拥有量出现不同程度的增加,意味着科学发展理念的提出和我国对环境保护的日益重视对可持续发展起到积极促进作用。

基于上述分析,本文认为要推动我国经济的可持续发展,需要关注如下几点:

(1)推动对可再生资源的合理利用和有效投资。在各省的经济增长过程自然资本的消耗并没有得到充分的补偿,这一点在资源大省出现人均包容性财富的负增长中得到证实。一方面自然资本是有限的,另一方面边际收益递减决定了单位产出的增加需要使用更多的自然资源。加大对可再生自然资本的投资,进一步合理利用这类资源,能够有效地带动包容性财富的持续增加。政府应加快制定并出台有利于可再生资源合理利用和发展的政策法规,加大政策支持力度,健全组织、协调、监管、规划和服务等功能。

(2)各地政府在制定经济政策的过程中,需要充分评估不同政策对三类资本的影响。一项政策的实施要求在不同因素之间进行权衡取舍。在政策制定过程中如果仅评估特定的政策目标,未充分考虑这一政策对其它因素的影响,可能会导致社会整体福利下降。因此各地宏观经济政策的制定需要充分评估对自然资本、人力资本和生产资本可能造成的影响,以求政策决策推动整体福利的改进。

(3)可持续发展要求地方政府将政策的关注点从GDP增长转向包容性财富增加。与1.61%的人均包容性财富增速相比,同期人均实际GDP增长率为9.28%,是前者的5.76倍。地方政府对GDP增长指标的重视,对地方经济发展中社会、生态效率的忽视,是造成两个指标增速差异的关键原因。随着我国经济进入潜在经济增长率下移的新阶段,各地不可能也不应该继续奉行以大规模的生产资本投资促增长的发展模式。各地在应对经济、社会、环境三方面的挑战时,应立足于本地区的资本优势,充分、合理利用本地区的现有资源,建立资源可持续利用的机制,坚定经济增长和环境可持续发展并行的理念,而包容性财富为各省制定可持续发展的政策提供了一个很好的判定指标。

当然,本文构建的包容性财富指数仍存在许多不足之处,比如并未充分考虑社会资本的贡献,对于各类资本的影子价格的选取和设定上存在许多不足,特别是对具有强外部性的资本的影子价格选择仍具有一定的随意性。受到数据可得性的约束,包容性财富指数的计算结果具有一定的不确定性。受数据约束,在自然资本的度量中,未能将矿产品纳入进行分析,而 World Bank[11]、Arrow 等[12]和IWR[16]均已经证实矿产品作为能源资源具有较高的价值。本文的指标构建未能考虑环境外部性对于一国财富的负面影响,以及技术进步所导致的全要素生产率(TFP)的变化对于资本利用的影响。如何进一步完善这一区域包容性财富指标是本文进一步研究的方向。

(编辑:徐天祥)

(

)

[1]World Commission on Environment and Development.Our Common Future[M].New York:Oxford University Press,1987:1 -2.

[2]刘求实,沈红.区域可持续发展指标体系与评价方法研究[J].中国人口·资源与环境,1997,7(4):60 -64.[Liu Qiushi,Shen Hong.Study on Index System and Assessment Method for Regional Sustainable Development[J].China Population,Resources and Environment,1997,7(4):60 -64.]

[3]郝翠,李洪远,孟伟庆.国内外可持续发展评价方法对比分析[J].中国人口·资源与环境,2010,20(1):161 -166.[Hao Cui,Li Hongyuan,Meng Wei-qing,Comparison and Analysis on Different Methods of Sustainability Evaluation at Home and Abroad[J].China Population,Resources and Environment,2010,20(1):161 -166.]

[4]李志强,周丽琴.基于区域可持续发展的指标体系构建研究[J].当代财经,2006,(5):126 -128.[Li Zhiqiang,Zhou Li-qin.The Study on the Index System Building Based on Regional Sustainability Development[J].Contemporary Finance & Economics,2006,(5):126 -128.]

[5]毛汉英.山东省可持续发展指标体系初步研究[J].地理研究,1996,15(4):16 - 23.[Mao Hanying.The Research about An Indicator System of Sustainable Development in Shandong Province[J].Geographical Research,1996,15(4):16 -23.]

[6]张学文,叶元煦.黑龙江省区域可持续发展评价研究[J].区域经济,2002,(5):83 -87.[Zhang Xuewen,Ye Yuanxun.A study on the Assessment of Regional Sustainable Development in Heilongjiang Province[J].Regional Economics,2002 ,(5):83 -87.]

[7]赵多,卢剑波,阂怀.浙江省生态环境可持续发展评价指标体系的建立[J].环境污染与防治,2003,25(6):380-382.[Zhao Duo,Lu Jianbo,Min Huai. To Establish Indicator System for Evaluation on Sustainable Development of Ecosystem and Environment in Zhejiang Province[J].Environmental Pollution &Control,2003,25(6):380 -382.]

[8]World Bank.Monitoring Environmental Progress[M].Washington DC:World Bank,1995:1-5.

[9]World Bank. Expanding the Measure of Wealth:Indicators of Environmentally Sustainable Development[M].Washington DC:World Bank,1997:19-39.

[10]World Bank.Where Is the Wealth of Nations[M].Washington,DC:World Bank,2006:98-127.

[11]World Bank.The Changing Wealth of Nations[M].Washington,DC:World Bank,2011:27-49.

[12]Arrow K J,Dasgupta P,Goulder L H,et al.Sustainability and the MeasurementofWealth[J]. Environmentand Development Economics,2012,17(3):317 -353.

[13]Dasgupta P,Maler K G.Net National Product,Wealth and Social Well Being[J].Environment and Development Economics,2000,5(1):69-93.

[14]Dasgupta P.Human Well-being and the Natural Environment[M].Oxford:Oxford University Press,2004:3 -13.

[15]Dasgupta P.The Welfare Economic Theory of Green National Accounts[J].Environment and Resource Economics,2009,42(1):3-38.

[16]UNU-IHDP,UNEP.Inclusive Wealth Report 2012,Measuring Progresstoward Sustainability[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2012:14 - 86.

[17]Young Alwyn.Gold into Base Metals:Productivity Growth in the People’s Republic of China During the Peform Period[J].Journal of Political Economy,2003,111(6):1220-1261.

[18]许宪春,中国国内生产总值核算[J].经济学季刊,2002,2(1):23 -36[Xu Xianchun.China’s Gross Domestic Product Estimation[J].China Economic Quarterly,2002,2(1):23 -36.]

[19]孙琳琳,任若恩.资本投入测量综述[J].经济学季刊,2005,4(4):823 - 842.[Sun Linlin,Ren Ruoen.Capital Input Measurement:A Survey[J].China Economic Quarterly,2005,4(4):823 -842.]

[20]单豪杰.中国资本存量K的再估算:1952-2006[J].数量经济技术经济研究,2008,(10):17 -31.[San Haojie.Reestimating the Capital Stock of China:1952 - 2006[J].The Journal of Quantitative& Technical Economics,2008,(10):17 -31.]

[21]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004,(10):35 -44[Zhang Jun,Wu Guiying,Zhang Jipeng.The Estimation of China’s Provincial Capital Stock:1952 - 2000[J].Economic Research Journal,2004,(10):35 -44.]

[22]Klenow P J,Rodriguez C A.Economic Growth:A Review Essay[J].Journal of Monctary Economics,1997,40(3):597 -617.