城市土地集约利用综合效益演化研究——以湖北省咸宁市为例

2013-08-17宋成舜崔薛华柯新利黄莉敏

宋成舜,崔薛华,柯新利,黄莉敏

(湖北科技学院 资源环境科学与工程学院,湖北 咸宁437100)

随着我国城市化水平的不断提高,城市土地利用问题日益突出,城市土地利用效益引起了广泛的关注。土地利用效益是指在土地利用过程中,单位面积土地投入与消耗在区域发展的社会、经济、生态与环境等方面所实现的物质产出或有效成果[1]。开展城市土地利用效益评价研究有助于衡量城市土地利用水平,实现城市土地高效协调利用。在城市快速发展取得巨大社会经济效益的同时,也出现了生态环境质量恶化、人地矛盾突出等一系列问题,正确处理社会经济效益和生态环境效益的关系,对促进经济持续、稳定和协调发展尤为重要。

国内对城市土地利用效益的研究主要集中在东部和西部的大城市[2-8],而对中小城市的研究还较少,特别是中部地区小城市。选取中部地区典型小城市——湖北省咸宁市进行城市土地集约利用效益评价,其实证分析将在一定程度上丰富中国城市土地利用效益评价的研究,对于指导土地利用规划、监控城市生态环境、促进土地资源的可持续利用具有一定的实践意义。因此,本文以咸宁市建成区为研究对象,在分析城市土地集约利用效益的基础上,建立城市土地集约利用效益协调度模型,分析社会经济效益和生态环境效益的协调关系,以期为实现中小城市可持续发展提供科学依据和现实参考。

1 研究区域

咸宁市位于湖北省东南部,长江中游南岸,湘鄂赣三省交界处,地跨东经113°32′—114°58′,北纬29°02′—30°19′。咸宁市地理位置优越,西南与湖南接壤,东与江西为邻,北靠华中重镇武汉,系“1+8”武汉城市经济圈之一,境内交通发达,106国道、107国道、京珠高速公路、京广铁路、武广客运专线贯穿南北。咸宁市国土面积10 019km2,下辖赤壁市、咸安区、通山县、通城县、崇阳县和嘉鱼县,共63个乡镇和4个乡镇级办事处。咸宁市地势高低悬殊,最高点为通山县九宫山镇老鸦尖(1 656.7m),最低点为嘉鱼县斧头湖(10m)。全境地形以低山丘陵为主,兼有沿江冲积平原、盆地、湖泊、岗地、高山等。境内山脉主要有幕阜山、大幕山,其间有九宫山、太阴山等。全市除长江外,有流经较大的陆水、富水、淦河等207条河流,102个湖泊。该区属于亚热带季风气候,无霜期约265d,年均气温l6.7℃,年日照时数为1 567h,年降水量1 747mm。

2008年全市国民生产总值369.88亿元,总人口288.21万人。近年来,随着咸宁市经济的快速发展,咸宁市城市化进程明显加快,环境压力也日益增大。

2 评价指标体系建立

2.1 指标体系构建

评价指标体系应能全面反映城市土地利用效益的总体状况,体现出城市土地利用社会、经济、生态和环境效益的多功能性。为了准确、科学地评价城市土地集约利用效益,本文在遵循综合性、层次性、系统性、独立性和可操作等原则的基础上进行指标选取,同时,参考其他学者的研究成果[9-10],结合研究区域的社会经济发展水平和生态环境现状,建立的评价指标体系见表1。

2.2 指标权重确立

本研究采用熵值法[11]来确定城市土地利用效益评价指标体系中各项指标的权重值,具体步骤如下:

首先,进行数据标准化处理。为了使各项指标数据具有可比性,需采用比重法对实际指标数值进行无量纲标准化处理。设有m个定量指标,且已取得n个年份的上述指标的数据Xij(i=1,2,3,…,n;j=1,2,3,…,m)为原始数据矩阵。在同一指标下,计算某一年份的指标取值占全部年份指标取值之和的比重作为其标准化值,公式为:

式中:Xij——第i个年份第j个指标的原始值;Pij——第i个年份第j个指标标准化后的值;m——指标的个数,取值范围为1~20;n——年份的个数(1999—2008年),相应取值为1~10。将选取的指标代入上式计算得到m行n列的标准化矩阵Pij。

其次,计算指标的熵值。所选指标的熵值计算公式为:

式中:k——调节系数,k=1/lnn;Pij——第i个年份第j个指标的标准化值。

最后,将指标熵值转化为权重值。计算指标的差异系数,第j个指标的差异系数为:

则j项指标的权重系数为:

某项指标的熵值越大,其权重值越小,反之亦然。利用熵值法只确定了二级指标的权重及量化值,根据熵的可加性,可通过各类二级指标权重之和依次获得上一级指标的权重,按照上述方法,计算出咸宁市城市土地集约利用效益评价各级指标的权重值(表1)。

2.3 指标标准化

为了使评价指标具有可比性,需要对指标数据进行无量纲处理,以消除指标量纲或指标测度量级不同而造成的影响,正向指标和负向指标的处理方法分别如下[6]:

正向指标:yij=(xij-mi)/(Mi-mi)

负向指标:yij=(Mi-xij)/(Mi-mi)

式中:xij——指标实际值;yij——指标标准化后的值;i——指标个数,取值范围为1~20;j——年份(1999—2008年),相应取值为1~10;Mi,mi——第i个指标的上限和下限。人口密度、恩格尔系数、单位面积废水排放量、单位面积废气排放量、单位面积工业固体废物产生量属于负向指标,其余的均为正向指标。

3 评价模型

城市土地集约利用效益是一种综合效益,在评价城市用地效益时,必须结合多方面的因素,对城市社会经济、文化活动的影响和对城市环境的影响进行综合评价。考虑到城市土地集约利用综合效益影响因素的复杂性及参评指标的多样性,为了使评价具有较强的可操作性和指导性,本研究采用综合效益指数和协调度指数,来描述和评价城市土地集约利用的社会、经济、生态和环境效益水平及4个子系统间的协调状况。

3.1 综合效益

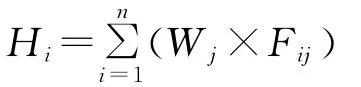

土地利用综合效益的计算方法是将无量纲化后的指标值乘以相应的指标权重后再累积相加,计算公式为:

式中:Hi——第i个样本的土地利用综合效益值;Wj——第j个指标的权重;Fij——第i个样本中第j个指标的标准化分值;n——所包含的指标数目。Hi值越大,表示区域土地利用的综合效益越好。

3.2 协调度模型

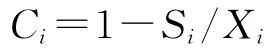

城市土地集约利用效益评价的核心不仅在于土地利用效益具体指标值及综合评价值的高低,还在于土地利用各效益子系统之间相互协调程度的高低。依照系统论的观点,土地利用效益的协调度指支持系统的各子系统在区域土地利用过程中彼此和谐一致的程度[1]。一般而言,区域土地利用效益的社会、经济、生态和环境4大子系统的评价值越接近,说明土地集约利用过程越协调。因此,定义第i个地区土地利用效益的协调度为:

式中:Ci——样本i的协调度;Si——样本i的经济效益、社会效益、生态效益和环境效益评分的标准差;Xi——样本i的经济效益、社会效益、生态效益和环境效益评分的平均值。

根据已有研究[12],协调度Ci介于0~1之间,其值越大,表明土地利用各子系统之间的协调程度越高。一般而言,当Ci≥0.8时,土地利用系统高度协调;当0.6≤Ci<0.8时,土地利用系统比较协调;当0.4≤Ci<0.6时,土地利用系统基本协调;当0.2≤Ci<0.4时,土地利用系统不协调;当Ci<0.2时,土地利用系统极不协调。

4 结果与分析

4.1 效益评价

咸宁市1999—2008年城市土地集约利用效益及其协调度变化结果见图1。(1)1999—2008年,咸宁市城市土地集约利用社会效益呈现出在波动中稳定增加的趋势,其效益值由1999年的0.369 4提高到2008年的0.720 0,增加了94.90%,年均增长速度为7.70%。社会效益的变化情况具有明显的周期性规律,其演化轨迹近似于由3个相连的U形组成的曲线,1999—2002年、2002—2004年和2004—2008年三个短周期内分别经历了2000年、2003年和2006年的低谷与2002年、2004年和2008年的高峰。咸宁市社会效益波动较为明显,这与社会效益所涉及的城市社会生活息息相关,其变化反映了城市社会生活的复杂多变性对城市土地利用效益的影响。近年来,咸宁市国民经济高速发展,经济实力显著增强,政府为改善民生,加大了对城市基础设施建设的投入,城市面貌焕然一新,公共交通日益便捷,医疗水平逐步提高。此外,随着城镇居民收入水平的大幅增加,基尼系数下降,住房条件得到改善,人民生活水平显著提高,这都导致了咸宁市土地集约利用社会效益的不断提升。(2)同期,咸宁市城市土地集约利用经济效益呈快速上升的态势,增长趋势显著,其值由1999年的0.032 2提高到2008年的0.910 5,年均增长速度为44.97%。从经济效益变化幅度来看,2004—2008年的经济效益增幅比1999—2004年的经济效益增幅更大,2004—2008 年 经 济 效 益 值 增加了 59.95,而1999—2004年的经济效益只增加27.88,前5a的增幅还不到后4a增幅的一半。从城市土地集约利用经济效益的年增幅来看,2004年的增幅最小,仅为0.004 9,2005年的增幅最大,达到19.77。土地利用经济效益快速上升主要归功于城市居民人均可支配收入、地均国内生产总值和人均国内生产总值的显著提高。尤其是2004年以来,咸宁市的经济建设取得了重大成就,产业结构在调整中不断优化和升级,城市土地利用基础条件逐步改善,土地利用投入程度持续提升,经济总量大幅度提高,城市土地利用的经济效益进入快速增长时期。(3)从整体上看,10a间,咸宁市土地利用生态效益除2008年急剧增加外,其他时间始终在较低水平上徘徊,生态效益值稳定在0.209 4~0.284 6,波动不足0.08,生态效益较低,但在波动中缓慢增长,表明生态子系统在近10a间呈逐步好转趋势。随着“中部崛起”和“两圈一带”战略的实施,咸宁作为“两圈一带”唯一的一座城市和武汉城市圈“两型社会”建设综合配套改革试验的核心城市,为创建园林城市、文明城市、卫生城市和优秀旅游城市,坚持生态兴市,深人开展“蓝天、碧水、绿地、宁静、清洁”行动,大力推进省级环保模范城市创建。与城市土地取得的社会经济效益相比,生态环境效益综合值除2008年增幅达0.698 0外,其余时间增幅较小。为了把咸宁建设成香城泉都,迎接每年一届的国际温泉文化旅游节,从2008年开始,咸宁市生态城市建设步伐加快,城市绿地面积、城市绿地率等呈快速上升趋势,城市品位和形象不断提升,导致2008年咸宁市生态效益急剧增加。(4)1999—2008年,咸宁市城市土地集约利用环境效益呈现快速下滑的趋势,其效益值由1999年的0.881 4下降到2008年的0.123 2,减少了0.758 2,年均下降速度为24.44%。与城市社会效益、经济效益和生态效益的增加相比,环境效益值在波动中持续下滑,除2002年短暂回升外,在研究时间段,环境效益均呈下降的态势。说明咸宁市城市土地开发利用带来明显的社会效益、经济效益和生态效益的同时,环境质量大幅下降。这一时期,由于生产力迅速获得解放,咸宁市经济高速发展,城市化、工业化进程不断加快,城市土地利用强度加大,与此同时,城市废气排放量、城市废水排放量和城市固体废物产生量都有所增加。土地在获得社会经济效益的同时,因为技术条件和认识水平的限制,加上对环境投入的不足,“三废”处理率和综合利用率下降,致使环境污染和破坏,土地利用的环境效益不仅没能及时跟上社会、经济和生态效益增长的步伐,反而大幅下滑。(5)在研究时段内,咸宁市城市土地集约利用综合效益呈稳步上升态势,其效益值由1999年的0.312 7提高到2008 年的0.712 2,增幅为0.399 5,增加了127.76%。从近10a城市土地集约利用综合效益的变化轨迹来看,1999—2005年综合效益增速较慢,而2005—2008年综合效益增速明显加快。土地集约利用综合效益逐年上升的发展态势与社会经济和生态环境发展的实际基本相符,一方面得益于国家宏观政策大力支持,另一方面也受到咸宁市生态效益提升的强烈影响。全市土地利用正经历由外延扩张向内涵挖潜转变,咸宁市城市土地利用趋向合理,对土地这一稀缺资源的配置逐渐优化,从2005年开始,伴随着咸宁市国民经济的飞速发展,咸宁市城市土地集约利用社会、经济、生态和环境效益增长加快,土地集约利用的综合效益进入持续增长阶段。

4.2 协调度评价

从总体上看,1999—2008年10a间,咸宁市城市土地集约利用效益处于基本协调或比较协调发展状态。1999—2000年,城市土地集约利用协调度从极不协调状态向不协调状态转化,协调度从0.150 9上升到0.289 7。长期以来,咸宁市城市土地利用较粗放,社会经济效益低,对生态环境破坏较小,城市用地效益各子系统之间缺乏协调性,协调度很低;2001—2006年:城市土地集约利用效益协调度从基本协调向比较协调转化,协调度为0.465 5~0.748 4,其中2005年的协调度最高,表明土地利用效益最接近高度协调发展状态。这一阶段,咸宁市生产力充分释放,经济发展开始提速,土地利用结构和强度趋于合理,生态效益下降趋势得到遏制,土地利用过程中社会、经济、生态与环境4大效益子系统的发展得到了足够重视,城市社会经济与生态环境的关系逐步向着更协调的方向转化;2007—2008年:城市土地集约利用效益协调度处于基本协调状态,协调度从0.562 5下降到0.509 2,在获得社会经济效益的同时,也导致了环境的破坏与污染。进入“十一五”后,土地利用需求强度有所加大,忽视了生态环境建设,造成土地资源承载能力下降,社会经济子系统开始显现出对生态环境子系统的胁迫作用,使得协调度倒退到基本协调状态。

图1 咸宁市城市土地集约利用效益与协调度演化曲线

5 结论与建议

5.1 结 论

本文通过建立咸宁市城市土地集约利用效益指标体系,采用协调度模型,分析和测算了1999—2008年咸宁市城市土地集约利用效益的演化特征与协调度,得出的主要研究结论为:

(1)1999—2008年,咸宁市城市土地集约利用综合效益呈稳步上升趋势,其中社会效益、经济效益和生态效益的增加对综合效益增长起到推动作用,而环境效益的快速下降对综合效益的增长起到抑制作用。表明咸宁市城市土地利用促进社会经济发展的同时也对生态环境造成了一定的影响。

(2)从城市土地集约利用效益协调度来看,10a间,咸宁市城市土地集约利用效益的协调度经历了极不协调、不协调、基本协调、比较协调到基本协调的发展过程,除最初2a处于极不协调和不协调状态外,其余8a都处于基本协调或比较协调发展状态。

5.2 建 议

为了实现咸宁市社会经济效益和生态环境效益的协调发展,必需按照“资源节约型、环境友好型”的建设要求,以创建园林城市、文明城市、卫生城市和优秀旅游城市为目标,促进土地资源的可持续利用。

(1)加大产业结构调整,促进经济可持续发展。大力发展科技型、集约型、节能环保型等新型产业,精心培育一批战略性产业;加强引导,加快发展与工业园区和大企业相配套的特色中小企业;实现资源的综合开发和有效配置,实现咸宁经济的全面协调健康发展。

(2)提高城市土地集约利用程度,释放土地经济产出能力。科学制定规划,优化城市土地利用结构,提高土地利用效率;积极开展城市土地整理,盘活城市存量土地,深化土地内涵挖潜;强化市场机制,有效配置土地,促进土地节约集约利用。

(3)加强生态环境保护,提高土地利用生态环境效益。大力发展循环经济,通过科技创新,降低能耗,加大生态建设和环境保护的投入力度,全面实施淦河生态整治和潜山森林公园三期建设,优化城市空间布局,不断提高土地对可持续发展的保障能力。

[1] 彭建,蒋依依,李正国,等.快速城市化地区土地利用效益评价:以南京江宁区为例[J].长江流域资源与环境,2005,14(3):304-309.

[2] 叶敏婷,王仰麟,彭建,等.深圳市土地利用效益变化及其区域分异[J].资源科学,2008,30(3):401-408.

[3] 宋戈,高楠.基于DEA方法的城市土地利用经济效益分析:以哈尔滨市为例[J].地理科学,2008,28(2):185-188.

[4] 梁红梅,刘卫东,刘会平,等.深圳市土地利用社会经济效益与生态环境效益的耦合关系研究[J].地理科学,2008,28(5):636-641.

[5] 周峰,濮励杰,彭补拙.苏锡常地区土地利用变化及其绩效分析[J].自然资源学报,2006,21(3):392-400.

[6] 申海元,陈瑛,张彩云,等.西安市土地利用综合效益研究[J].土壤通报,2009,40(2):209-212.

[7] 张旺锋,林志明.兰州市城市土地利用效益评价[J].西北师范大学学报:自然科学版,2009,45(5):99-103.

[8] 董雯,杨宇,周艳时.干旱区绿洲城市土地利用效益研究:以乌鲁木齐为例[J].干旱区地理,2011,34(3):679-684.

[9] 佟香宁,杨刚桥,李美艳.城市土地利用效益综合评价指标体系与评价方法:以武汉市为例[J].华中农业大学学报:社会科学版,2006(4):53-57.

[10] 王雨晴,宋戈.城市土地利用综合效益评价与案例研究[J].地理科学,2006,26(6):743-748.

[11] 张俊凤,徐梦洁.城市扩张用地效益评价与耦合关系研究:以南京市为例[J].南京农业大学学报:社会科学版,2010,10(3):63-69.

[12] 陶江,吴世新,董雯.天山北坡经济带土地利用效益评价[J].干旱区地理,2009,32(6):985-990.