产业发展对农民培训供需契合度的影响研究——基于西南少数民族农村地区的调查

2013-08-15杨锦秀高云龙

杨锦秀,高云龙

(四川农业大学 经济管理学院,四川 成都 611130)

一、引 言

2004-2013年,连续十年中央一号文件聚焦“三农”,2012年的中央一号文件更是把农业科技摆上更加突出的位置,提出要加强教育科技培训工作,全面造就新型农业农村人才队伍。农民培训是农村人力资本形成和农民素质提高的重要途径。舒尔茨通过实证分析证实了农民教育培训对促进农村经济发展和农业现代化具有重要作用[1];钟甫宁认为解决“三农”问题的关键在于农村人力资源的开发[2];付晓丹通过定量分析发现农村人力资本投资对农村居民人均纯收入和国内生产总值都具有显著影响,且这种影响大于农村固定资产投资[3]。到目前为止,我国陆续组织了“绿色证书工程”、“阳光工程”、“新型农民科技培训工程”、“星火计划”等培训工程,但农民培训供不应求和供求错位的问题在总体上比较严重[4~6],即培训供需契合度较低。针对这些问题,蒋寿建认为政府应该通过地区产业分析等渠道,增强培训的针对性,并在培训项目的规划、实施、监测和评估的各个阶段强调农民的参与性[7];罗攀柱等以油茶产业发展为例,指出农业产业发展需要加强科技推广以及人才培养,构建农林业科技推广体系[8]。可见,研究农村产业发展对提升农民培训供需契合度的影响,从而更好地发挥培训效应,调整培训政策导向和重心具有重要意义。

本文将心理学领域的契合度理论应用于农民培训的研究中,用农民培训供需契合度来表示农民培训供给和需求的匹配度,目前没有发现学者们针对这方面的研究。以往学者对农民培训的研究大多偏重发达地区的农民工技能培训,而对于少数民族地区农民培训的研究较少。少数民族地区一般地处偏远贫困山区,农户大多以务农为生,农村劳动力大量剩余,为改善这些地区农户的生活状况,国家投入了大量资源,多渠道多形式提供相应的技能培训,以期提高农民的增收创收能力。课题组在对西南少数民族地区(四川、云南、贵州)的农民培训专题调研中发现:有特色产业的地区农民培训效果与没有特色产业的地区存在显著差别,特色产业发展好坏与政府组织培训的针对性也高度相关。因此,政府开展的各项培训与农户需求是否契合,地区产业发展对农民培训是否有影响等问题值得研究。本文引用动机理论和诱因理论分析产业发展对农民培训供需契合度的影响,并根据实地调查数据选用多元排序选择模型进行实证分析。

二、产业发展对农民培训供需契合度影响的理论分析

(一)农民培训供需契合度和西南少数民族地区产业发展概况

契合度理论又称为个人—环境契合理论(Person-Environment Fit theory,简称P-Efit),其研究最初来源于互动心理学。Kristof指出个人—环境契合度是当一个个体和一种工作环境的特征较好地匹配时两者之间所具备的兼容性[9]。契合理论被引入管理学领域后,得到广泛应用,成为目前西方人力资源管理与组织行为学领域重要的研究课题之一。Edwards在论述个人—工作契合度时将其概述为两个基本概念:需要—能力契合(Demand-Abilities fit)和需求—供给契合(Need-Supplies fit or Supplies-Value fit)。其中需求—供给契合是指个人从事的工作与他们需要、想要和偏好的工作一致[10]。本文基于契合理论在管理学中的应用,将契合理论应用于公共资助农民就业培训的研究中,用农民培训契合度表示农户所参加的培训与他们需求和偏好的培训的一致性或契合程度。如果农户所参加的培训与他们所想要参加或偏好的培训一致,则表明农民培训契合度较高,较高的培训契合度会大大提高农户参与农民培训的积极性和参与度,从而会提高农民培训效果。

产业发展是指产业的产生、成长和进化的过程,既包括单个产业的进化过程,又包括产业总体,即整个国民经济的进化过程。西南少数民族地区虽然地处偏远、信息闭塞、农业科技水平低下、管理人才和经营人才缺乏,但是这些地区丰富的土地资源、多样的生物物种、优越的环境质量、充足而价廉的农村劳动力为西南少数民族农村地区优势特色产业发展提供了有利条件。目前西南地区已经大力发展了多种特色产业,如云贵高原气候条件非常适宜生产烤烟,目前是我国最大的烤烟集中产地;四川、贵州两省是南方菜籽油的重要生产供应基地;四川和云南两省也逐渐发展成为我国南方蔗糖、特色果蔬生产的重要基地[11]。利用西南少数民族地区自身的相对优势因地制宜地推动地区产业发展不仅对这些地区经济发展产生有效的拉动作用,也能解决大量农村劳动力就业问题。

(二)产业发展对农民培训供需契合度的诱因分析

农民培训市场上有两个主要的行为主体,即培训的需求者和培训的供给者。农民培训的需求者主要是农户,从动机心理学来看,农户对参与农民培训的需求或者农户参与农民培训的意愿最终都要体现为一定的行为方式:参与培训或者不参与培训,然而这样的行为方式会受到外界因素的引致诱导[12]。目前我国农村地区农户经营规模较小,农村劳动力转移面临着诸多现实困难,这些都可能会限制农户的培训需求或者导致其需求处于潜在状态,难以有效地转化为现实需求。处于潜在状态的培训需求在多大程度上能够转化为现实需求,取决于外在条件如市场和经营信息、新技术供给、示范榜样的激发诱导作用等诸多方面[7]。农民的培训需求对于产业发展具有一定的从属性和派生性,农村地区产业发展能有效突破家庭分散经营的局限和区域壁垒,引导小农户进入大市场,扩大农户的经营规模,形成区域规模和产业规模,产生聚合规模效应,生成农业自我发展动力[13]。同时,农村产业发展也拓宽了农业的生产领域,从而创造了更多的就业机会,促使农业剩余劳动力的转移。因此,地区的产业发展预期结果能够诱使农民培训需求向相关产业契合,变政府强制推动型培训需求为市场诱导型培训需求。

农民培训的供给主体主要有政府、企业、农村社区和农村非营利性组织。其中,政府是现阶段最核心的供给主体,由于农民培训所具有的准公共品属性,以及它所具有的巨大的外部溢出效益决定了农民培训不能完全由私人市场来筹资,政府的筹资或经营是必要的[14~15]。发展地区特色产业对作为培训供给行为主体的政府来说,其诱导性在于地区产业发展对地方经济和农民收入巨大的带动效应,产业发展有利于优化产业结构,增加农民收入,提高地区竞争力。而地区产业发展过程中农户对相应的特色产业发展所需人力资本和技术需求,必然要求政府拿出切实有效的培训措施和针对性的培训内容,克服产业进入壁垒[6,16]。同样,地区特色产业发展也能对企业、农村社区和农村非营利性组织等其他培训主体也起到类似的诱导作用。因此,发展地区特色产业对地区发展的预期作用会激发农民培训的主体做出提供契合农户需求的培训内容的行为,促进供需均衡。

不论从作为农民培训需求者和参与者的农户的角度来讲,还是从作为农民培训提供者和组织者的政府等供给主体的角度来讲,产业发展都能够有效拉动农户对农民培训的需求,诱导农户产生与当地产业发展相关的培训需求;同时,产业发展能够有效推动政府等主体对农民培训的供给,诱导这些供给主体提供与当地产业发展相关的培训内容,从而促使农民培训市场的供需契合,即提高农民培训的供需契合度。产业发展对农民培训的影响研究具有很强的现实意义,相关实践也在现实中不断涌现。

三、数据来源与描述分析

(一)数据来源与调查方法

本文所用数据来自调查组于2012年7-8月在四川、云南、贵州三个西南少数民族地区进行的以“公共资助就业培训在少数民族农村地区实施效果”为主题的调研活动。研究遵循调查对象设定的广泛性和代表性原则,对四川、云南、贵州三省少数民族聚居县分别按照经济发展情况的优、中、差状况进行分层抽样,调查对象主要是参加公共资助就业培训的农户以及村委会干部。村庄和农户的选择则选用随机抽样的方法。研究主要采用访问调查法,调查人员进行入户访问并填答问卷。本调查共发放问卷900份,收回问卷815份,其中有效问卷776份,问卷有效率为95.2%。

(二)变量描述和样本统计

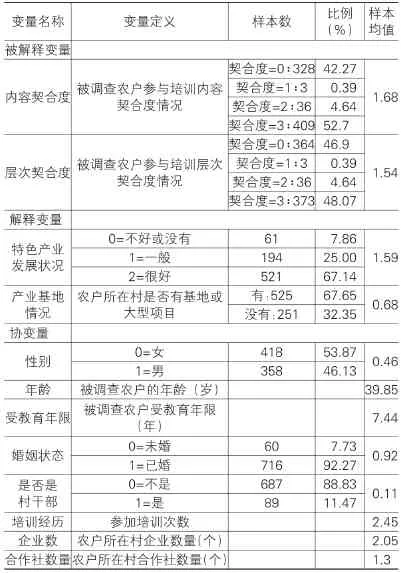

对于培训供需契合度的阐释,主要分为培训内容契合度和培训层次契合度两个方面。培训内容契合度表示农户所参加的培训内容与他们所想要参加的培训内容的契合程度;培训层次契合度表示农户所参加的培训层次与他们想参加的培训层次的契合程度。对于培训供需契合度的测量,采用了Likert五级尺度量表,被调查者根据自己的需求情况选择自己想要参加的培训内容或者层次,并按重要程度排序,与实际参加的培训内容或层次进行对照,按照契合情况赋予数值。如对培训内容契合度的测量,问题设置包括5个内容选项(A种养殖培训、B转移就业培训、C创业培训、D学历培训和E其他),被调查者选择其中的3项并按照自己的需求程度排序,排在第一位的培训需求与他们所参加的培训内容一致,则表示契合度较高并赋值为3;排在第二、第三位的培训内容需求与所参加的培训内容一致分别赋值为2、1;被调查者所排序的三项培训需求没有与所参加培训对应的情况,表明该被调查者培训契合度较低,赋值为0。对培训层次契合度的测量采用同样的方法处理并赋值。

本文所考虑的主要解释变量是产业发展状况,对产业发展状况的测量主要选取两个指标,即当地特色产业发展状况和当地是否有产业基地。特色产业发展情况的调查数据来源于调查所在地村干部调查问卷和乡镇干部调查问卷,并根据特色产业发展好坏对调查地产业发展情况赋值,取值2、1、0分别表示表明当地特色产业发展很好、一般、不好或者没有特色产业;当地是否有产业基地也是反映农村地区特色产业发展情况的一个客观变量,该变量数据同样来源于村干部和乡镇干部问卷,赋值为0、1分别表示当地有产业基地和没有产业基地。另外,本文选取被调查农户的性别、年龄、受教育年限、婚姻状态、是否担任村干部、培训经历、当地企业数量和合作社数量作为研究的协变量。本文调查涉及的变量以及样本数据的描述统计结果如表1所示。

表1 原始数据描述统计

四、实证分析

(一)模型估计

由于因变量取离散的数值且有多个选择,本文采用多元选择模型(multiple choicemodel),通过EViews5.0软件采用排序选择模型估计方法(Ordered Choice)对相关数据进行多元回归,得出的结果如表2所示。表2的数据包含了培训内容契合度的排序Probit模型和培训层次契合度的排序Probit模型的估计结果,给出了各参数的估计值、z检验值以及相应的p值。

表2 排序选择模型回归结果

(二)回归结果讨论

(1)根据内容契合度的排序Probit模型回归结果显示,LR统计量=77.50027,相应的概率值P非常小,三个临界点的估计值=1.6711、=1.6817、=1.8083,临界点的估计值是递增的,模型的估计系数整体上是显著的,通过了显著性检验,具有统计学意义;层次契合度的排序Probit模型回归结果显示LR统计量=119.3825,相应的概率值P非常小,三个临界点的估计值=1.1966、=1.2074、=1.3386,临界点的估计值也是递增的,该模型的估计系数整体上显著,也通过了统计检验。

(2)培训内容契合度的排序Probit模型回归结果显示,协变量中年龄、受教育年限、婚姻状况、是否村干部等变量都对农民培训内容契合度有显著影响;其中,年龄、受教育年限、婚姻状况对农民培训内容契合度都有正向显著影响,是否担任村干部对农民培训内容契合度有负向显著影响。产业发展两个研究变量即产业基地情况和特色产业发展情况对农民培训内容契合度都有正向显著影响,说明参与培训农户所在地产业发展状况能够显著影响当地农户参与农民培训的契合度,产业发展越好的地区农户参与农民培训契合情况也就越好,这与实际调查情况相符,也与我们的理论分析相符。对调查数据做统计分析发现,产业发展水平没有、一般和好的地区,农户参与农民培训内容契合度的平均水平分别为0.5911、1.5309、1.8599。没有建设产业基地农村地区农民培训内容契合度平均水平为1.2169,而建设有产业基地的农村地区农民培训内容契合度平均水平为1.8899。这说明,农民培训内容契合度水平受农户所在地区特色产业状况影响很大。

(3)培训层次契合度的排序Probit模型回归结果显示,协变量中性别、年龄、企业数量等变量对农民培训层次契合度有显著影响,年龄和企业数量与农民培训层次契合度正相关,性别与农民培训层次契合度负相关。产业发展两个研究变量对农民培训层次契合度都有正向影响,产业基地情况与农民培训层次契合度显著正相关,而特色产业发展情况对农民培训层次契合度有正向影响,但是影响不显著。从统计结果分析来看,特色产业发展没有、一般和好的地区,农户参与农民培训层次契合度的平均水平为0.6393、1.4010、1.6948。没有建设产业基地农村地区农民培训层次契合度平均水平为1,而建设有产业基地的农村地区农民培训层次契合度平均水平为1.7989。这说明,农民培训层次契合度水平受农户所在地区产业发展状况影响很大。

五、结 论

本文从动机理论和诱因理论出发,分析了西南少数民族农村地区产业发展状况对当地农户参与农民培训的供需契合度的影响情况,并利用四川、云南、贵州三个少数民族地区农户的调查数据进行实证研究,得出主要结论如下:第一,农民培训供需契合度确实受到农户所在地产业发展状况的影响,并且产业发展越好的地区,农户参与农民培训的供需契合度也就越高。第二,农户所在地基地或大型项目情况和特色产业发展情况对农民培训内容契合度都有正向影响,有基地或者大型项目的地区农民培训契合度明显高于没有基地或者大型项目的农村地区农民培训契合度;特色产业发展好的地区农民培训内容契合度也明显高于产业发展不好的地区农民培训内容契合度。第三,农户所在地基地或大型项目与农民培训层次契合度显著正相关,特色产业发展情况对农民培训层次契合度存在正向影响,但是影响不显著。

本文的研究的政策含义,是地方政府在开展农民培训时应转变政府职能,变政府推动型培训为市场诱导型培训,通过发展农村地区的特色产业,建立产业发展基地来提高农民培训的供需契合度。在发展地区产业时要因地制宜、突出特色,力求一乡一品,利用产业发展的诱导作用促使农民培训市场的供需均衡,这对于提高农民培训的效果、促进农村地区经济发展和建设新农村也具有重要作用。

[1]西奥多·W·舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译.北京:商务印书馆,2006.

[2]钟甫宁.农民问题与农村人力资源开发[J].现代经济探讨,2003(9):3-6.

[3]付晓丹.中国农村投资与农民收入和经济增长——对两类农村投资效果的分析[J].华东经济管理,2012,26(11):60-63.

[4]马力.农民培训问题剖析及改革路径——基于苏北5市926位农民的调查[J].江苏农业科学,2012,40(11):435-437.

[5]姜长云.农民的培训需求及培训模式研究[J].调研世界,2005(9):13-17.

[6]潘光辉.失地农民的培训需求与供给:基于广东省的调查与思考[J].农村经济,2010(10):108-112.

[7]蒋寿建.村支书视角的新型农民培训需求分析——基于扬州市216个村支书的调查[J].农业经济问题,2008(1):71-74.

[8]罗攀柱,谭益民,邓德胜,等.油茶培育产业经营模式研究——以湖南省浏阳市为例[J].农业技术经济,2012(7):96-102.

[9]Amy L Kristof-Brown,Ryan D Zimmerman,Erin C Johnson.Consequences of Individuals’Fit At Work:a Meta-Analysis of Person-Job,Person-Organization,Person-Group,and Person-Supervisor Fit[J].Personnel Psychology,2005,58(2):281-285.

[10]Edward JR.Person-job fit:a conceptual integration,literature review,and methodological critique[J].International Review of Industrial and Organizational Psychology,1991(6):283-357.

[11]中国农业年鉴编辑委员会.中国农业年鉴:2011[M].北京:中国农业出版社,2012.

[12]朱宝荣.应用心理学教程[M].北京:清华大学出版社,2004:3-29.

[13]朱铁辉.中国农业产业化的四阶段论[D].北京:中国农业科学院,2006.

[14]肖黎,刘纯阳.新型农民培养的产品属性及其供给主体的行为分析[J].农业经济问题,2010(3):54-60.

[15]张娟.农民培训产品的属性探析[J].农业经济,2007(8):67-68.

[16]刘芳,郑兰兰,王浩.油茶产业发展中农民培训意愿影响因素分析[J].华南农业大学学报,2011,10(3):59-66.