区域人力资本开发差异比较研究——基于安徽省和浙江省发展差距的思考

2013-08-15钱士茹

钱士茹,伍 婷

(安徽大学 商学院,安徽 合肥 230601)

一、引 言

随着市场经济的快速发展,现代经济增长理论越来越重视经济的人力资本路径依赖方式。人力资本是区域经济增长的保障,是发挥比较竞争优势的关键。舒尔茨(Schultz)曾指出物质资本的增加已远远不及人力资本的提高对经济增长的促进作用[1],从而确立了人力资本的重要地位。上世纪80年代后,卢卡斯(Locus)、罗默(Romer)创建的经济增长模型纳入了人力资本这一内生的经济发展要素,建立了新经济增长理论[2]。这一理论已得到学术界的普遍认同。所以不同区域在不同时期拥有的人力资源总量、质量上的差距,导致了区域经济增长的明显差异。目前,基于中国区域的实证研究已经分化为两种路径。

一种路径是研究区域经济竞争力中人力资本因素竞争力的比较。陆远权、马垒信(2011)基于我国31省份2008年的人力资源相关统计数据,在因子分析法下计算各省份人力资源状况的总分,并将31省份分为四大类别[3]。李新伟、贾琳(2006)在研究东北地区人力资源结构不均衡及与经济发展不协调的基础上,强调政府调控,从而实现人力资本积累与使用的统一[4]。高其勋、房俊峰(2008)在河北、山东两省的经济差异基础之上,以人力资源水平、投入、产出为切入点,多方位比较人力资本的特征差异,从差异着手,提出解决方案[5]。

另一种路径是人力资本对区域经济增长的作用与联系。景跃军、刘晓红(2013)利用卢卡斯人力资本溢出模型,基于时间序列数据分析人力资本存量对于经济增长的贡献率,在我国GDP增长人力资本贡献率远低于财务资本的结论下,重点强调人力资本开发和使用对我国经济发展的关键作用[6]。罗润东、刘文(2008)以区域人力资本理论为依据,构造了区域人力资本竞争力指标体系——正式教育、医疗保健、职业培训、迁移、工资水平与就业状况这五大指标构成的系统,从而探析人力资本对于京津冀、长三角、珠三角三大区域经济发展中的贡献差异[7]。

本文基于安徽省与浙江省自然状况与经济发展之间的悖论,通过人力资本总量、人力资本质量、人力资本投入的三大指标全面比较了两省人力资源状况的差距,并引入人力资本能力的差异化比较,通过人力资本与经济的正相关性分析,最终得出人力资源路径依赖的具体实施方案。本文为区域经济发展提供了人力资源路径的新思考,对于安徽省及其他欠发达地区的发展具有一定的借鉴意义。

二、安徽省与浙江省自然状况和经济发展差距

(一)自然状况

安徽省位于华东腹地,是中国东部襟江近海的内陆省份,跨长江、淮河中下游,总面积13.96万平方公里,约占全国总面积的1.45%。安徽省土地资源、生物资源、水资源和矿产资源等自然资源丰富,交通便利,文化浑厚。

浙江省地处中国东南沿海长江三角洲南翼,陆域面积10.41万平方公里,为全国的1.08%,是中国面积最小的省份之一。浙江省自然资源比较匮乏,煤、铁等资源更加贫瘠。

(二)经济发展状况

改革开放以后,浙江省的经济得到了长足的发展,可以通过经济总量、居民消费、三次产业结构值三个指标进行比较。

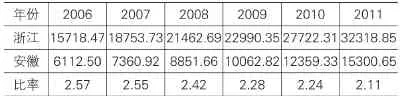

第一,浙江省2011年的生产总值占据国内生产总值的6.8%,成为我国的经济大省,而安徽省仅为3.2%。自然资源相对丰富的安徽省与浙江省的经济差距显然非常大。但是表1也显示了一则利好消息:安徽省与浙江省的经济差距已经呈现缩小的趋势。

表1 安徽省和浙江省的经济总量 亿元,%

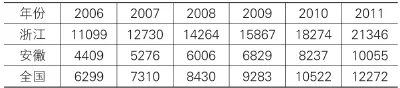

第二,居民的消费水平就是经济发展的内在需求,所以不同的居民消费水平对不同区域经济的拉动作用是截然不同的。浙江省的居民消费水平远高于全国平均水平,甚至高出安徽省1倍之多。而安徽省的居民消费水平每年均低于全国平均水平(表2)。可见,消费水平与经济增长是相互影响的关系。

表2 安徽省与浙江省的居民消费水平对比 元

第三,安徽省与浙江省的经济结构不同。以2011年的统计数据为例,安徽省生产总值构成中,第一、第二、第三产业的比重分别为13.17%、54.31%、32.52%。浙江省的相应比重是4.9%、51.2%、43.9%。可以看出浙江省的三大产业结构已经趋于合理化,即第三产业与第二产业的经济贡献占据绝对优势。而安徽省的第一产业相对比重仍然很大。

三、安徽省与浙江省人力资本的现状比较

自然资源和经济发展的反差为区域人力资本的差异研究提供了契机。人力资本是区域经济发展的动力源泉,是区域经济发展方式转变的关键因素。由此,我们从人力资源总量、人力资源质量和人力资源投入三方面比较安徽省与浙江省的差距,找出问题所在。

(一)人力资源总量比较

人力资源存量的基数是区域人口资源。人口资源可以采用总人口数、就业人口、三大产业就业人口等指标进行衡量。安徽省2011年的总人口为5968万人(以常住人口为标准),总就业人员为4120.9万人,其中第一、第二、第三产业的就业人员所占比率为38.8%、25.2%、36.0%。比较而言,浙江省2011年的总人口为4781.31万人,总就业人数为3674.11万人,其中第一、第二、第三产业的就业人员所占比率为14.57%、50.86%、34.57%。从中可以看出,安徽省的人口资源优于浙江省。但是,三大产业的就业人员比重明显看出安徽省的经济发展的结构不合理。时至今日,安徽省内从事第一产业的人员仍处于第一要位。而浙江省已经基本呈现以第二产业为主导、第三产业做扶持的合理格局。

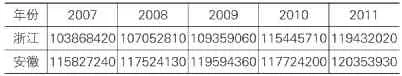

人力资源存量是人力资本存量与自然人力之和。人力资本存量的度量拟采用劳动力简化系数法进行计算。针对目前常用的按受教育年限和按不同部门技术复杂程度确定的不同文化层次劳动者的简化方式,文盲半文盲、小学、初中、高中中专、大专及以上的劳动力折算系数为1.0、1.6、2.28、2.92、3.98[8]。经计算,可得出安徽省与浙江省历年来的人力资本存量(表3)。可以看出安徽省在自然人力存在明显优势的情况下,人力资本存量与浙江省的差额却显示减少的趋势。显然,原因归结为,安徽省教育水平的相对落后,高素质人才相对匮乏。

表3 安徽省与浙江省的人力资本存量比较 基准劳动力

(二)人力资本质量比较

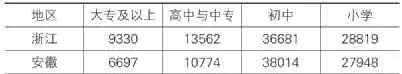

美国经济学家舒尔茨·西奥多(Schultz·Theodore),认为人的知识、能力、健康等质量的提高是经济和社会发展的重要原因[3]。所以说,人力资本的质量必然是我们比较的重点。人力资本的质量高低,在很大程度上决定了人力资本的效益。我们可以通过区域内每十万人受教育程度人口、平均受教育年限、高等教育情况等指标进行衡量,如表4所示。

表4 安徽省与浙江省每十万人受教育程度人口(2010年)人

安徽省2010年的平均受教育年限为8.12年,浙江省为8.15年。总体而言,差别并不是很大。但是从表4中我们可以明显看出安徽省教育水平的相对落后,特别是高等教育方面。优秀人才的缺乏是经济创新性的硬伤。安徽省受教育程度的“扁平金字塔”结构,在导致区域内经济不均衡发展的同时,还限制了安徽省人力资本总量带来的优势。

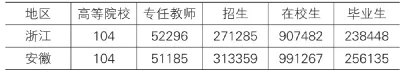

表5详细对比了两省的高等教育情况,可以看出,安徽省的招生、在校生、毕业生都高于浙江省,特别是招生这一方面。但是对比表4,可能分析的结果是,安徽省的高校为培养高素质人才做出了相当杰出的贡献,但是,由于自身省内环境的影响,优秀人才选择留守安徽的甚少。这也是我们之后关于留住人才思考的缘由。

表5 安徽省与浙江省普通高等教育情况比较(2011年)人

(三)人力资本投入比较

舒尔茨认为人力资本是体现于劳动者身上,通过投资形成并由劳动者的知识、技能和体力所构成的资本[7]。所以,人力资本的积累,需要人力资本的投入,在这里,本文排除个人的自我投入,重点讨论政府这一主体及整个区域社会对于人才培养提供的环境。在此,我们选择教育经费、财政科技拨款、研发经费三个指标来衡量。安徽省2011年教育经费为868.31亿元,其中包括国家财政性教育经费、民办学校举办者投入、社会捐赠经费、事业收入及其他收入。科技经费筹集和支出逐年上升,到2011年增长到212.68亿元,科技经费内部支付为163.39亿元。研究与试验发展经费在2011年达214.64亿元。而浙江省的人力资本投入明显高于安徽省,其2011年教育经费为1062.57亿元;科技经费投入1003.40亿元;研究与试验发展经费612.93亿元。人力资本的投入是最终收益获取的前提,所以安徽省前期的短期视角导致了人力资本质量的巨大差异。

四、安徽省与浙江省的人力资本能力差异性的分析

人力资本总量和质量的比较带给我们一个宏观的分析结果,我们的结论是:安徽省的人力资源总量高于浙江省,但人力资本质量远远低于浙江省。但是,经过理论和实践的推理,我们发现,一个区域内的人力资本总量与质量并不和区域经济的发展水平呈现简单的正相关关系[9]。所以,人力资源能力的差异性在不同区域之间的显现就是我们探索的症结所在。人力资本能力差异性带来的思维方式和行为方式的不同也是区域人力资本比较的一个路径。在此,我们采用价值标杆、择业路径、风险偏好、制度创新四大指标来衡量。

(一)浙江省的人力资源能力状况

(1)浙东事功学思想是整体认同的价值标杆。浙江省是“工”“商”结合的“艺商”区域工商文化传统的代表,推崇以陈亮为代表的浙东事功学思想。所谓浙东事功学思想,就是本着重事功、讲实际的思想,主张共同发展商业和农业。个体本位的经济人理性,使其先考虑自身的利益,再考虑群体利益,加强了在市场经济下的适应性。整体的认同感中强调“利”的重要性,是人与人交往的必要条件,与当时主导思想程朱儒学的理念恰恰相反。同时,主张学术和事功的统一也是浙东事功学学术思想的核心。也就是说,学术的终极作用是为了经世致用。所以,“干中学”等一些实用性新型名词也由此而生。浙江人,不强调“学而后用”,而是在实践的过程中学习和磨炼,坚持“学而为用”的价值取向。浙商的文化价值传统就是“工商皆本、义利并举”[10]。

(2)从工事商是整体选择的路径特征。如今的浙江已经享有“无浙不成商”的盛誉。浙江的崛起充满着浙商的自我奋斗和自我超越,“下海”是浙江人的首要选择,他们认为有市场就有存活和发展的机会。以温州为例,“民生多务于贸迁”,“八仙过海”的传统是艺商与农业的高效结合[11],极高的财商也为他们在竞争市场下的竞争优势获取提供很大的支撑作用。我们所说的“艺商”就是从事小商小贩活动,这样的经济活动成本较小、进入壁垒基本为零,这是从工事商的契机。而艺商在发现更大利润空间后转移的累积就是浙江省日渐繁华的关键。而今发达的商品经济对人们的行为和思维又有反方向作用,使得浙江人轻视空谈、注重实干;鄙弃说教、看重实利。

(3)热爱冒险是整体趋向的偏好选择。浙江省在古时从政治地理位置看来,处于沿海边陲地带,战争不断,中央力量薄弱。所以浙江人形成了很强的主体性,他们热爱冒险,认为气魄和成就成正比。长期的海外交流扩展了浙江人的心胸和眼界,海外贸易的频繁使得浙江人对于新事物的接受能力极高。敢为人先与敢于创新是浙江人的标签。他们勇于在国家和法律没有明确限制下进行突破。但是随着国际一体化对游戏规则的强调,浙江人的冒险偏好已经在一定程度上有所逆转。

(4)审时度势的制度适应性。浙江省政府在改革初期的不作为,对民众大搞私营经济的现象仅仅充当一个旁观者角色的正确定位,为私营经济的崛起创造了一个很好的制度环境。同时,浙江省又是最早制定私营经济管制的省份,这也是浙江省政府做出的及时保护私营企业的措施保障,提供了法律、财政、金融等各方面的保障,极大地降低了私营企业的经营成本,提高了经营的效率,创造了发展的机会。

(二)安徽省的人力资源能力状况

(1)以义取利是整体认同的价值标杆。安徽省崇尚儒学,在整个商业经营活动中自觉地用儒家思想规范自己,“贾而好儒”[12]。讲道义、重诚信是徽商的经营理念的核心。安徽人讲究利义之道,重视诚实守信的儒家风范,坚持“生财有道”的义利观,信奉“君子爱财取之有道”的经营哲学。讲道义、重诚信是安徽人经营的核心价值观,遵行“宁奉法而折阅,不饰智以求赢”,这样的价值标杆在一定程度上阻止了资本的再生产。

(2)从政入仕是整体选择的路径特征。安徽省深处中国内陆,受封建思想影响相对于沿海城市更甚,“以仕为尊”的传统思想激励历年安徽人走上入仕的路途。为学是为从政做出的前期付出,这一思想严重制约了创新思维的拓展和理论学习的实践利用效率。公务员这类职务在安徽人眼中的社会地位比企业家的地位也许更高,而优秀人才集聚公务职务对于整个区域经济的发展必然是没有好处的。官本位的浓厚思想是整体路径选择的根本原因。

(3)小富即安是整体趋向的偏好选择。安徽省地处华东腹地,由于独特的地理与人文环境,使得中华传统的宗法制度在安徽省保存相对完整。所以,“中庸之道”、“君子无争”的伦理思想和道德理念深深植根于此,致使个人开拓欲望较弱,群众的求稳意识浓厚,竞争和冒险意愿不强烈。这也是安徽人选择入仕的一个原因——“稳”。行为和思想的被迫束缚,造成了安徽人安于一隅的现状。狭隘锁闭的小农心理,使得矜守其乐、墨守成规的小生产者形象暴露无遗。

(4)缺乏创新的制度稳定性。安徽省政府的管理制度缺乏创新,只是步步紧跟中央脚步,没有根据自身区域的现状,因地制宜发展经济。再者,政府的观念相对落后,对民营经济的认识不恰当,害怕民营经济抢占公有制经济的主体地位,害怕国有资产因民营、国有企业的资产重组而流失。这样的制度环境之下,不仅抑制了创新,而且给中小民营企业的融资,甚至基本的生存带来威胁。

五、安徽省人力资本路径下区域经济发展的对策

迈尔斯和斯诺等学者曾提出“人力资源管理与适配”理论[13],虽然这一理论只是从微观企业角度,探析人力资源管理与企业战略环境的关系,但是对我们宏观上的把握仍然有深刻的作用。“适配”强调的是“双向适配”,所以政府对策的实施必须适应安徽特色。

(一)构建现代教育战略体系,提升人力资本质量

首先,政府需要增加人力资本投入,“科教兴皖”是振兴安徽经济的基本省策。政府要加大教育经费的财政支出,保证基础教育的投资力度,使青少年的教育得以保证,提高全民的素质,从而更好地解决现实问题。同时搭建职业培训公共服务平台,通过相关培训合同,采取政策引导和财政支持,在提供市场信息的基础上,鼓励各培训机构加大对入职或失业人员的职业培训。

其次,建立教育投资渠道多元化,吸引民间资本保障中等、高等教育和职业教育的顺利发展。在保证政府财政拨款的主渠道地位下,鼓励企事业单位、社会团体、国外组织、企业家个人和海外华侨等通过无偿助学、低息贷款等方式,建立人力资源开发的系统体系。同时,高等院校要积极发展校办企业,积极发展技术成果转化工程,为学校自身发展提供支持。

再次,创新性人力资本是创造社会价值的中流砥柱,安徽省政府要特别注意加大财政科技拨款、研发经费发放的力度。同时注意优化人才培养模式,鼓励省内高校关注市场需求,积极培养符合社会和市场需要的创新型人才。重视人力资源结构,高等教育与高等职业教育“双线制”结合促使结构完善。强化协同创新的主体合作,成立“高校—科研单位—企业”人才培养工作站,以创新模式培养创新人才[15]。

最后,安徽省需要建立终生学习的机制。随着知识经济时代的汹涌而至,知识更新速度不断加快。知识老化的压力迫使全民选择继续教育。安徽省政府一方面需要宣传终生学习的重要性和必要性;另一方面,需要建立继续教育和终生学习的平台,创建以高等院校的理论和实践知识的信息化为平台基础,以企业的内部自我培训为主,以社区教育中心的互教互学、网络教育为辅的教育体系,建立“政府引导、行业主管、企业自主、社会参与”[14]的教育培训网络。

(二)创新人才引进体系,优化人力资源结构

近年来,安徽人,特别是其中的高科技人才,选择了“东南飞”。这也是两省经济现状存在差距的重要原因之一。优惠政策的实施是我们选择的常用方式,但是人才环境和空间发展的关注和构建才是应重视的核心问题。因此,人才引进体系的创新是客观环境下的必然选择。

首先,构建人力资源的平台基础。安徽省要建设留住和吸引人才的软环境与机制,扩展产学研的网络,鼓励高校、企业和科研机构合作平台的大规模建立[16]。鼓励大型企业的科研工作,支持中小企业通过参股、合资建立科研机构,建立和完善大学科技园,为重点大学的重点科研项目和重点基地建设提供支持。同时建立明确的政策导向,结合安徽省自身发展对人才的具体需求,扩大对外省和外国教育移民的规模。

其次,加强对优秀人才的引进。造成安徽省经济发展的瓶颈原因之一在于高素质的科研人才的匮乏,所以需要加大对人才引进的政策力度,加大资金投入和重点项目建设,做好优秀人才引入的后勤工作,解决其家庭的困难,以解其后顾之忧。

再次,建立人才绩效评估和薪酬管理机制。公正客观有效的人才评估体系的建立,便于我们分层次管理、区别对待各层人才是保证良性竞争环境的政策保障。对于高层次、贡献突出的优秀人才要建立适当的奖励机制,如科学技术奖等。物质待遇是基础,还要建立精神奖励机制。

(三)重塑人力资源能力,提高核心竞争力

异质性人力资源的能力常常是高度环境依赖的,粘滞于局部环境,价值实现表现出对相关资源必需的依存性,也有人称为嵌入(Lock-in)效应[17]。环境是人力资源能力重塑的路径。首先,安徽省政府应重视创业和企业家人才的建设,培养出市场高度竞争的氛围,在高校中开展创业的相关课程,加强与沿海强省的文化交流,逐渐剔除“从学为政”的思维方式。鼓励民众积极投身创业之中,培养企业家人才和企业家精神,在社会中形成楷模效应。营造“创业光荣、铁饭碗不稳”的舆论氛围,使民众适应并珍惜市场竞争的环境,因为竞争才使有能者居之。其次,加强个人的素质建设。弱风险倾向的缘由是对机会成本的过多重视,创业或者企业经营必然是一个充满冒险的旅途。高风险高收益的真理应该激励着安徽人,特别是青年人。因为年轻,机会的重要性和收益性远远大于现有安逸环境带来的短期利益,所以对未来和自己的信心也应该能够让自己投入市场竞争的洪流中,去接受市场和社会的检验。同时,在创业和经营过程中的自我管理也是要加强的重点。其中包括自我受挫管理、时间管理和整个职业生涯的管理等等。

(四)优化人力资源环境,完善人力资源市场机制

第一,营造尊重人才的社会环境。各级政府应提高对于人才开发、使用等重要性的认识,加强与人才之间的交流,增强政府工作的科学性,营造鼓励创新人才的舆论环境。企业需营造人才就是生产力的企业氛围,建立民主、开放的人文环境,增强人才的组织归属感。社会在浮躁的物质世界中,要认清知识积累的重要性,抛弃“读书无用论”的观点,正视教育在区域经济发展和个人幸福感获得上的重要性。

第二,完善人力资源市场,鼓励人才合理流动。以战略眼光合理规划安徽省内人力资源分布和城镇化布局。一方面,利用政策导向和人员培训扶持计划,引导农村剩余劳动力向经济较发达地区进行转移;另一方面,引导高科技人才,特别是农业科技人才向欠发达地区的适度流动,提升欠发达地区的经济潜力。从而实现人员闲置与人才短缺现象的减少,以实现人力资源在区域内的合理配置。

[1]舒尔茨.人力资本投资[M].北京:北京经济学院出版社,1990:4.

[2]Lucas R.On the Mechanics of Economic Development[J].Quarterly Journal of Economics,1991(2):407-443.

[3]陆远权,马垒信,何倩倩.我国31省区人力资源状况的比较研究[J].统计观察,2011(4):75-78.

[4]李新伟,贾琳.东北地区人力资源结构及省际差异比较研究[J].东北亚论坛,2006,15(4):23-26.

[5]高其勋,房俊峰.基于区际比较的区域人力资本发展分析——以河北、山东为例[J].河北学刊,2008,28(6):195-197.

[6]景跃军,刘晓红.基于卢卡斯溢出模型的我国人力资本对经济增长贡献率测算[J].东南学术,2013(1):105-112.

[7]罗润东,刘文.人力资本对区域经济发展的作用及其评价——京津冀、长三角、珠三角人力资本竞争力比较[J].学术月刊,2008,40(8):86-91.

[8]陈亮.河北省经济可持续协调发展中的人力资本问题研究[J].河北学刊,2006,26(4):184-188.

[9]蓝天,景跃军.两个典型省份经济增长过程中人力资本差异比较研究[J].经济纵横,2012(1):30-33.

[10]林吕建,唐玉.论当代浙商精神的科学内涵[J].浙江社会科学,2011(8):61-67.

[11]周明宝.浙商崛起及其企业精神传承[J].中国国情国力,2011(8):59-62.

[12]徐大慰.徽商的儒贾观[J]. 江汉论坛,2011(11):63-67.

[13]Milesre Snow CC.Designing Strategic Human Resource System[J].Organizational Dynamics,1984,13(1):36-52.

[14]王宏起,周翠红.黑龙江省区域创新的人力资源开发策略研究[J].科技管理研究,2007(7):128-130.

[15]马永坤.协同创新理论模式及区域经济协同机制的建构[J].华东经济管理,2013,27(2):52-55.

[16]王宏起,王雪原,王珊珊.产学研联盟:黑龙江省自主创新的重要模式[J].中国科技论坛,2006(4):16-18.

[17]周文斌.论人力资源能力的区域异质性[J].中国工业经济,2007(10):111-118.