湖北农村金融机构服务“三农”研究:以孝感市云梦县为例

2013-08-10李恩成

李恩成

(湖北经济学院 湖北 武汉 430205)

一、引言

湖北省是中国农业大省,是保障国家粮食安全的重要区域,湖北省政府一直以来十分重视农业发展。近年来,中小金融机构也加大了对湖北省农业发展的支持力度。目前湖北省已形成以传统金融机构为主导、农村信用社为核心、创新型金融机构为补助、非正式金融机构填补缝隙的多元化农村金融结构体系。其中中国农业银行作为传统正规的农村金融机构起到主导作用;创新型金融机构主要包括邮政储蓄银行、农村商业银行小额贷款公司及村镇银行;非正式金融机构主要包括民间高利贷、私人钱庄、私人借贷等。本文以湖北省云梦县为例,对农村金融机构服务“三农”问题进行研究。

二、云梦县各种金融机构服务“三农”的现状与问题

1、云梦县农业银行

云梦县农业银行业务重点是支持当地龙头企业发展,以带动本地区经济发展。近两年来,云梦县农业银行加大对“三农”的服务力度,主要体现在以下几个方面:一是增加自助银行设备,ATM机由2008年的2台增加到现在的10台,并在2个乡镇网点安装了ATM机。二是以市镇为中心,由城乡结合部向外拓展,通过惠农卡的普及,扩大了金融覆盖率,积极地将综合金融服务覆盖到每一个农户。2009年发放惠农卡14012张,授信2500户,投放小额农贷739万元;2010年发放惠农卡13339张,授信1504户,新增小额农贷1215元。三是支持涉农关联企业,对乡镇和市区纳税前50名、100名的“三农”中小企业及个体私营户进行筛选,将一批从事农副产品加工收购的、农业生产资料供应销售且流动资金不足的企业作为主要支持对象,通过个贷形式向其投放30万元到300万元的贷款。

虽然云梦县农业银行总体上加大了对“三农”的支持力度,但是对风险较高、金融生态环境较差的个人信贷投入较少,其经营重心具有明确商业化的趋势,这在一定程度上影响了农业银行向当地农业和农村经济提供融资服务的积极性。随着金融体制的改革,目前农业银行的业务几乎覆盖了所有金融活动,使得原本主要服务于农业的农业银行在追求高利益的驱使下逐渐减少了对农业的支持,农业银行非农化倾向趋于明显。

2011年末,农业银行云梦县支行各项存款186957万元,比上年增26510万元,各项贷款36423万元,比上年增长9204万元,存贷比19.48%,贷款增长率33.81%。

表1 2007—2010年6月云梦农业银行个人信贷贷款分类统计表 (单位:万元)

表1数据表明,从2008年起,云梦县农业银行以每年12000张惠农卡的速度加大对农村的覆盖;从2009年起,跟进“小额农贷”新产品,个人信贷开始稳步上升,但是农业银行总额与同业相比份额占比仍然还很小,其主要由以下原因造成。

(1)网点设置较少,缺乏人手。云梦县有270个村委会,1617个自然村,人口60万人,其中44万人是农业人口。农业银行在云梦县共设有网点6个,其中4个集中在县城,在乡镇仅设置两个网点,乡镇网点覆盖率仅为18%,且乡镇网点只有13人。农业银行相比其他农村金融机构网点少,人手不足,导致了农村资金流动渠道受阻,“三农”的基本需求得不到满足。

(2)金融产品缺乏创新。农业银行以传统产品为主,难以适应县域经济的高速发展,涉及农业产业化企业、涉农中小企业的贷款,不仅难以设置抵押物、手续繁多、办理周期过长,并且具有较高的准入门槛,大多数农村企业都无法达到要求。这些制度上的不完善都制约了农村和县域“三农”资产业务的展开。

(3)缺乏合适的风险控制体制。“三农”贷款业务覆盖面广、风险分散、管理难度较大、社会担保体系不健全,目前大多数农户都无法提供有效的足值抵押。此外,农村的保险普及率低,而农业生产又具有由自然因素决定的不稳定性,一旦出现灾情就没有保障,使得“三农”贷款风险较高。

2、云梦县农村信用合作社

云梦县农村信用合作社在当地服务“三农”中起到核心作用,其每年投向农村的贷款比占总贷款的70%,主要投放于当地的种植养殖大户、稻米加工企业以及企业化经营的农户。农村信用合作社作为当地服务“三农”的金融机构主体,为促进当地农业及农村经济发展起到了积极作用,通过减少贷款审核流程、放宽贷款额度及降低贷款利率等方式真正地服务于“三农”。农村信用合作社在云梦县最大优势之一就是其具有较大的贷款自主权,不需要像其他金融机构一样一级一级上报审批,在办理贷款业务时具有较高的效率。

(1)农村信用合作社管理体制改革步奏多、战线长。目前全国平均95%以上的农业贷款都是由农村信用合作社发放的,农村信用合作社成为名副其实的农村金融“主力军”。但是现行农村信用合作社体制导致的问题与矛盾,制约了其支农主力军的作用。近年来,云梦县农村信用合作社管理体制经过多次改革,形成了步奏多、战线长的改革局面,云梦县农村信用合作社有的挂牌为农村信用合作社,有的则挂牌为农村商业银行,使得农民在办理业务时经常感到困惑。

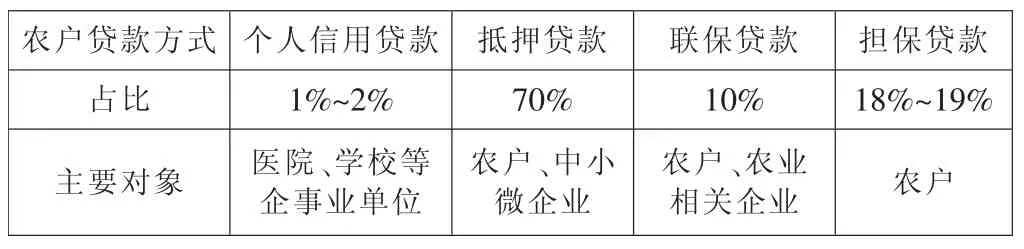

表2 云梦县农村信用合作社的贷款分类占比及风险评价

(2)农村信用合作社投向农村的贷款方式仍然以抵押贷款为主。由表2的四种贷款形式所占比可看出,目前,云梦县农村信用合作社投向农村的贷款方式仍然以抵押贷款为主,联保贷款和担保贷款已具有一定规模,而个人信贷则尚处于萌芽阶段。这主要是由于当地尚不健全的社会担保体系以及当地农户普遍缺乏保险意识所造成的。

(3)农村信用合作社缺乏熟悉农村环境的金融人才。云梦县农村信用合作社作为支持“三农”的核心力量,其网点几乎覆盖了所有的乡镇,基层人员的直接业务对象就是当地的农户,是否熟悉当地农村环境直接关系到业务是否能够顺利进行。因此,为了进一步深入做好对“三农”的支持工作,云梦县需要大量的熟悉农村金融环境的基层工作人员。

3、创新型金融机构

(1)小额贷款公司。茂兴投资有限公司为云梦县具有代表性的小额贷款公司,其贷款无需抵押担保,到账快,为当地农民融资提供了便利,促进了当地农村经济发展,但是其发展过程中却遇到了种种阻碍。

第一,小额贷款公司没有享受到正式金融机构的待遇。相比其他正式金融机构,小额贷款公司没有享受到正式金融机构的待遇。根据中国人民银行2009年颁布的《金融机构编码规范》,小额贷款公司归属于金融机构范畴,却不由银监会承担监管责任,而是由地方政府负责监管,从而无法享受到农村金融机构的相关税收优惠政策。

第二,只贷不存导致资金不足成为小额贷款公司持续发展的硬伤。由于在制度上规定了小额贷款公司不得开展存款业务,而目前小额贷款公司仅能通过所有者权益、捐赠资金以及不超过两个银行业金融机构的融资进行筹资,仅仅依靠现有股东进行增资来开展业务是无法满足其发展需求的,所以先天性的只贷不存导致资金不足成为其持续发展的硬伤。

第三,小额贷款公司收入来源有限。据世界银行的估计,小额贷款公司的保本年利为15%~20%,从制度设计上讲,小额贷款公司的利率可以没有上限,但是面对偿还能力十分有限的农民,以及同行业的激烈竞争,其无法将利率设置得过高。如孝感当地的小额贷款公司年利率处于20%~25%的水平,使得其发展极为艰难。这些问题导致了小额贷款公司难以做大,难以发展。

第四,小额贷款公司缺乏监控风险的人才。具有先天性资金不足的小额贷款公司为了与其他实力雄厚的大银行竞争,往往会选择提供更为快捷简单的贷款服务,这样的行为会造成诸多风险隐患。目前小额贷款公司普遍存在着借款人信用评估难、信用跟踪难以及信用约束难等问题,而这些问题的背后就是小额贷款公司对于风险控制人才的缺失。

(2)邮政储蓄银行。云梦县邮政储蓄银行在当地具有众多网点,基本覆盖当地所有乡镇。目前邮政储蓄银行除了传统储蓄业务之外新开展了个人贷款、商务贷款、种养殖贷款等业务。2011年云梦县邮政储蓄银行贷出资金达1.6亿,其中个人贷款1亿,小企业商务抵押贷款4千万,住房抵押贷款2千万,对于推动当地经济发展起到了积极作用。

以前邮政储蓄银行只存不贷,导致大量资金由农村流向城市,由农业流向其他产业,因此被称为“抽血机”。但随着国家对邮政储蓄银行体制的改革,现在邮政储蓄银行已经开展了贷款业务,不再是单向存款。资金更多的是取之于民、用之于民,成为了一个名副其实的服务于“三农”的农村金融机构。但是邮政储蓄银行在发展过程中依然存在以下问题。

第一,联保贷款、担保贷款及信用贷款涉及较少。社会担保体系不健全,农村保险率低,且农村基础设施缺少承贷主体,信贷业务难以有效展开。目前邮政储蓄银行贷款业务主要针对有实物抵押的贷款,对于联保贷款、担保贷款及信用贷款涉及较少,由于多数农户无法提供有效的足值抵押,农户扩大生产资金需求无法得到满足。

第二,缺乏信贷人员。自2007年3月邮政储蓄银行成立以来,全国各地邮政储蓄银行陆续开展了信贷业务,但是大多数工作人员只有进行储蓄业务的经验,有着专业信贷相关知识的人员极少。尽管在开展信贷业务前进行了短期培训,然而他们对于邮政储蓄银行资产业务的了解还是相对缺乏,尤其是信贷风险控制管理方面的人才极其缺乏。

第三,缺乏有效的品牌管理体系。目前邮政储蓄银行还没有一套完整、严格的品牌管理体系,在品牌的设立及对外宣传上仍旧采用传统的战略管理模式,忽视了品牌的生命周期及延生性等问题,同一品牌在不同地区的宣传、定价、服务上均存在较大差异。

4、非正式金融机构

在我们调查的云梦县50户农户中,有42户曾经与非正式金融机构发生过关系,原因是他们与非正式金融机构之间都认识,大家都是“熟人”,非正式金融机构非常好地利用了农村社会特有的并且正式金融机构无法利用的抵押物——社会关系。随着农村经济的发展,农村金融体制改革出现滞后现象,正规农村金融机构已经不能满足农户和乡镇中小微企业的金融需求,当地逐渐兴起了私人钱庄、当铺、私人借贷、高利贷等非正式金融机构。相比正式金融机构,非正式金融机构更加适合一般农户,借贷也并不像一般的正规金融机构一样需要繁琐的手续,贷款过程往往迅速快捷,并且不需要担保。大多数的非正式金融机构都立足于当地人之间多代积累下的信任关系,广大村民彼此间形成的信任感、关联的社会关系,对当地农户以及乡镇企业融资起到了一定的积极作用。由于非正式金融机构比正式金融机构存在风险的可能性更大,有的非正式金融机构在利益的驱使下从事高风险投机以及金融欺诈。

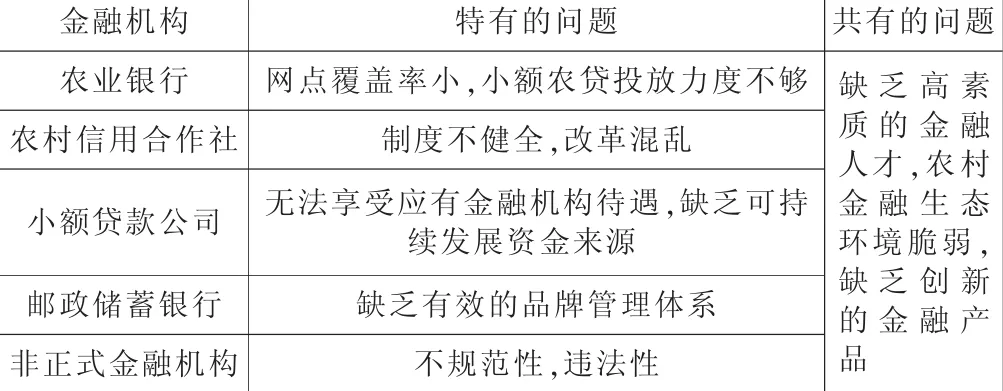

表3 农村金融机构存在问题的比较

三、推进农村金融机构更好的服务于“三农”的政策建议

目前,由于不同的农村金融机构存在的问题具有较大的差异性,因此在提出对策建议的时候也不能一概而论,有些问题是个别农村金融机构所特有的,而有些问题则是所有农村金融机构都存在的。所以本文先分别阐述各农村金融机构所面临的特有问题,再阐述所有农村金融机构所面临的共同问题。

1、对不同农村金融机构单独存在的问题的建议

(1)农业银行。第一,加大服务覆盖率。通过增设网点,提高配备人员的素质,加快惠农卡发行以加大对“三农”的服务力度,配合送金融知识下乡、电视媒体、办墙报等方式加大对金融支农的宣传力度,从而提高对“三农”服务的覆盖面。

第二,推广特色产品,扩展贷款服务。继续加大力度做好惠农卡的发行及小额农户贷款跟进的工作,依靠县级、乡级政府的支持,实现整乡整村推进,批量制造发行。并以惠农卡为载体,采取多户联保、公务员担保、“公司+农户”等多种方式,投放小额农户贷款。

第三,突出优势,狠抓重点项目。继续加大农行现有的突出优势,即继续加大对地方龙头企业的扶持力度,继续坚持“扶持起一个龙头企业带动一个产业,从而推动当地经济的发展”的思路,积极服务于政府引进的大项目建设及推进现已成形的重点企业成长。

(2)农村信用合作社。进一步加大对农村信用合作社体制改革的力度,坚持分类指导,推进产权制度改革,增强资本实力,从而以一种全新、健全的体制焕发农村信用合作社新的生机与活力,继续发挥支农主力军的作用,更好地为农户、农民经济发展作出贡献。

(3)小额贷款公司。第一,给予其平等的金融机构待遇。应修改相关政策法规,进一步明确小额贷款公司的金融机构身份,使其逐步享受其他农村正式金融机构所享受的相关税收优惠政策等待遇,享受有关农业、中小企业贷款的风险补偿及相关奖励,并将小额贷公司向银行等其他金融机构融资的行为界定为同行拆借,实行银行间同业拆借利率,从而使小额贷款公司降低融资成本,增强其支持“三农”的能力。

第二,开辟可持续的资金来源渠道。放宽小额贷款公司股东数量的限制,对于大额的定向借款投资人均应引进,从而为小额贷款公司的持续发展注入新的资金。小额贷款公司资金缺乏的根本原因是“只贷不存”的规定,虽然这一规定避免了乱集资的现象,但是也成为了小额贷款公司可持续发展的瓶颈。因此,建议在时机成熟时逐步开放一些经营规范业绩良好的小额贷款公司的存款业务,进行试点,并逐步推广。

(4)邮政储蓄银行。第一,充分发挥网点优势。建立强大的计算机系统,充分统筹管理各个网点的经营情况,进一步提高邮政储蓄银行小额贷款业务的服务水平和风险管理能力,以保证小额贷款业务持续、健康发展。

第二,建立起健全完整的品牌管理体系。在现有基础上进一步建立起完整标准化的品牌管理制度,统一同一个品牌在不同地区开发、宣传、定价的标准。

(5)非正式金融机构。非正式金融机构的职能就是弥补农村中现有正式金融机构的不足,因此充分了解非正式金融机构之所以可以在农村中产生并生存下来的原因,对于进一步推进正式金融机构的改革具有重要意义。

非正式金融机构的出现表明了现有的正式金融机构尚不能充分满足农村金融发展的需要,是中国农村金融体制走向完善之前的中间产物,现阶段对于农村金融发展具有一定的积极意义。因此,对于这种不正式的金融形式不可采取全盘否定的态度,应当对于部分符合法律法规的健康运营的非正式金融机构予以一定的引导及监督,准许他们在合法的范围内经营,对有违法行为的非正式金融机构应当坚决取缔。

2、对于所有农村金融机构存在的共性问题的建议

当前农村金融机构除了各自所单独存在的问题外,还有一些问题是由农村金融机构所处的特殊环境决定的,是所有农村金融机构存在的共性问题,这些问题制约了整个农村金融机构的发展。

(1)建立有效的人才引进机制。第一,吸引本土的金融人才。制定相关政策,对选择回乡支持家乡农村金融发展的大学生给予一定的政策鼓励。只有熟悉农村的人员才有可能成为优秀的农村金融人才,他们不仅在工作的时候更容易适应当地的环境,而且在工作的同时也更容易建立起归属感,从而激发更大的工作热情提高服务质量。

第二,提高农村金融机构人员的待遇水平。适当提高当地农村金融机构的人员待遇,尤其是乡镇级别金融机构工作人员的待遇,完善当地金融机构工作人员的福利制度,从而吸引更多的优秀人才投身于农村金融。

第三,加大在职人员的培训力度。对现职的工作人员应加大再教育力度,提高他们的综合业务水平,定期组织基层工作人员下乡走访农户活动,促进其与当地农户们的交流与感情,提高其对农户服务的热情,从而吸引更多的潜在客户。

(2)健全“三农”业务风险防范体系。第一,加大农户们的保险意识。定期组织金融知识下乡活动,向农户们普及简单易懂的金融知识,提高农户们的风险意识;并加大对农户们的保险宣传力度,增大农业保险的普及率。

第二,健全金融机构的责任体制。充分发挥风险经理、有权审批人及监管人员的作用,落实管控责任,进一步规范管理经营行为,充分借助担保公司、司法部门为“三农”贷款提供保障;并完善各项岗位的绩效考察等问责机制。

第三,健全风险管理机制。落实风险管控的责任,明确制定各类业务的风险容忍度及免责条款,对农户小额贷款实行“三包一挂”等模式。

第四,加强“三农”信贷业务的调查。采取实地调查和直接面谈的方式,借助村委会、农户专业合作社等组织对贷款农户进行推荐和评级。

第五,完善“三农”贷款后的管理机制。对于小额农户贷款应进行跟踪调查及日后的定期检查,及时掌握贷款农户最新的生产经营等状况,及时进行风险提示;并加强系统监测,及时处理与反馈信息。

第六,严格风险控制目标。在确保能满足“三农”贷款需要的情况下制定符合本金融机构的风险控制目标,并严格进行控制。

(3)创新“三农产品”。各个农村机构按照县域农业产业化企业、涉农企业、个体工商户及种养殖大户不同类型的客户,分别制定不同的与之相适应的准入标准,开发出贴近市场需求,贴近农户的贷款产品,充分深入地了解当地农民的需要,并从非正式金融机构出现及生存下去的过程中吸取经验,争取推出更加全面覆盖“三农”的金融产品,逐步取代非正式金融机构。

[1]姜丽丽、陈学妍:我国农村金融机构在农村金融服务中的情况分析[J].经济研究导刊,2010(32).

[2]陆远权、张德钢:新型农村金融机构风险控制研究[J].南方金融,2011(5).

[3]刘国防:农村小型金融机构的改革与发展研究[J].生态经济,2010(1).

[4]王正艳:我国农村小额贷款公司的发展问题及对策研究[J].生产力研究,2012(3).

[5]袁青峰:中国农村非正式金融机构存在的原因探究[J].金融理论与教学,2010(1).

[6]方亚非:关于金融服务和支持湖北“三农”发展情况的研究报告[J].武汉金融,2012(1).

[7]龙文泱、李生臣、王俐君、陈雨:进一步与“三农”同步——中国邮政储蓄银行湖南省分行服务“三农”纪实[J].金融经济,2012(3).

[8]孙晓涵:我国农村金融机构发展对策研究[J].企业文化(下),2012(4).