白崇禧与南京龙潭之役

2013-08-08李兆梅南京市档案馆江苏南京210008

李兆梅(南京市档案馆,江苏南京,210008)

白崇禧

抗战胜利后,白崇禧在南京的日子里,大多数时间都居住在雍园1号公馆里。在南京市档案馆民国户籍档案中,白崇禧和夫人马佩璋及9个子女的户籍居住情况,都记录得清清楚楚。而白崇禧与南京关系最大、影响最深的事件,莫过于1927年8月他参与指挥的南京龙潭战役。

龙潭,是南京的一座历史文化古镇、名镇,至今已有500多年历史。在南京众多的古镇、名镇中,龙潭是最具民国“范儿”的,民国时期遗迹星罗棋布,桥梁、牌坊、宫观寺庵、码头……岁月的沧桑消磨了它们昔日的光辉,所幸遗存犹在,特别是那标志着北伐战争重大转折点的龙潭战役纪念性建筑——会师亭及其甬道、祭台、拱壁、旗幡台等,至今仍向世人宣示着那血与火的荣光。

龙潭之役中两军争夺要地龙潭火车站

说起南京龙潭战役,就绕不开白崇禧的名字。白崇禧(1893-1966),字健生,广西临桂(今桂林市)人,新桂系首领之一。1926年7月北伐开始时,任国民革命军总司令部副总参谋长,并受命代行北伐军总参谋长职权。麾下第七军广西部队奋勇克敌,有“钢军”之称。1927年1月,白崇禧被蒋介石任命为东路军前敌总指挥,率师平定浙江,进军上海。4月,在上海参与了蒋介石发动的“四一二”反革命政变。1929年蒋桂战争失败后,与李宗仁长期盘踞广西。抗日战争时期,任国民政府军事委员会副总参谋长、军训部部长,协助李宗仁指挥台儿庄战役,取得了台儿庄大捷。解放战争时期,先后任国民政府国防部长、华中“剿总”总司令等职。1949年底至台湾,1966年在台湾去世。

1927年4月18日,蒋介石在南京建立国民政府,标志着宁汉两方正式分裂。嗣后蒋介石继续挥师北伐,但武汉国民政府让唐生智率军东征讨伐,北伐军在徐州遭遇惨败,江苏长江以北地区尽被北洋军队孙传芳、张宗昌占有,蒋介石被迫于8月12日宣布下野。南京政权的局面逐步由李宗仁、白崇禧、何应钦等军人维持。

此时李宗仁的第七军因阻止武汉政府唐生智的东征部队,主力布置在南京西南的芜湖、当涂方面,何应钦的第一军驻守在沪宁线上,南京城内的防守相当空虚。孙传芳部队为反攻江南,将南渡的突破口选在龙潭方向。从战略上看,龙潭的位置正位于南京、镇江之间,东可威胁镇江、上海,西可以进攻南京。且龙潭地方有山脉作为依托,可攻可守。

8月24日夜,退守江北的孙传芳纠集了11个师又5个旅的兵力,在南京与镇江的江面上实行强渡,并以龙潭为主渡点。25日拂晓,长江晨雾迷茫,孙传芳的主力大军就在大河口、划子口渡江,占领乌龙山炮台、青龙山、黄龙山及南京城郊尧化门外的龙潭火车站。这样就切断了沪宁路的交通,使驻守在沪宁路一线的第一军首尾不能相顾。第一军的将领何应钦此时正在南京城内,因龙潭火车站被孙传芳部占领,不能指挥龙潭以东的所属部队。随后,孙传芳以龙潭火车站及附近的险要高地为据点,坐镇中国水泥厂,指挥军队向南京城逼进。而此时的南京城,只有22师64团驻守,实在难以抵挡,处境危殆。

事有凑巧,当时蒋介石下野后,南京军费紧张,白崇禧即随蒋前往上海筹集经费。在上海筹到60万经费后,8月25日,白崇禧乘沪宁线火车返回南京。到无锡时接到报告,说是孙传芳部队已占领龙潭,乘夜破坏铁路,在前面开行的快车已翻车了。他为确保安全,开一辆铁甲车作前导,到常州奔牛镇,这铁甲车也翻了。白崇禧感到事态严重,于是停止前进,回无锡下车,用车站的电话命令驻扎在附近的第一军第十四师师长卫立煌就近率部向龙潭反攻,并在无锡设立指挥所,命令正从常州开往杭州的第一军第二师刘峙回师增援,指挥第一军的第三师和第十四军沿沪宁线从东面进攻。

卫立煌奉令率部赶往龙潭,于26日晨将孙传芳部队逐出龙潭火车站。但孙军仍据守江边,掩护大军继续在镇江金山、焦山等地乘船渡江,向国民革命军进行反攻。国民革命军渐有不支之势。白崇禧得讯后立即从无锡赶往镇江坐镇指挥。

白崇禧在急调第一军部队的同时,又打电话给海军总司令杨树庄,要他开出舰队守住长江渡口,切断孙传芳军后援。白强调,孙之势力终将被歼灭,海军如不努力,将来一定要追究责任。杨树庄派通济舰至镇江。白崇禧命令政治部主任潘宜之带了一排宪兵到通济舰督战,并到龙潭附近炮击渡江敌兵。其他军舰见通济舰已经表明态度,也纷纷向孙传芳军开炮。海军态度明朗,切断孙军补给。

8月28日晚,孙军再发动猛烈攻势,孙传芳到龙潭中国水泥厂坐镇指挥,亲自督战,致使龙潭再度失守。东线的第一军第二、第十四两师寡不敌众,纷纷后撤,几至溃不成军。

与此同时,西线的栖霞山也第三次被孙军攻占。第一军溃散部队麇集南京城外麒麟门一带,混乱不堪。孙军便衣队已在尧化门一带出现,南京闻风震动。政府机关、党部、报馆纷纷将招牌取下,各人收拾行李,准备逃难。南京城内一片混乱,人心惶惶。武汉方面派来的谭延闿、孙科两人,一夜电话数起,向李宗仁探询战局。谭氏惊慌地问李宗仁说:“德邻先生,你莫要把我们请到南京来当俘虏呀?”

当夜,李宗仁严令夏威督率所部,再度向栖霞山出击,限期夺回。29日晨,李、何还电调第四十军速赴南京,作为总预备队。李宗仁发现何应钦正命人收拾行李,准备逃跑,便严辞阻止,将其带到军事委员会,与李烈钧等商讨指挥反攻大计。何应钦一再推说他的第一军不能打了。李宗仁让他将第一军暂时调离战场,让桂系第七军与第十九军除留少数部队监视江面外,其余一齐向东出击。

正好,白崇禧也从镇江拍电报来,约南京方面迅速出击,与东线部队夹攻孙军于龙潭。白崇禧亲自指挥第一军东线各师向龙潭进攻。第七军第三次将栖霞山夺回后,仍交第一军防守。不久,栖霞山又被孙军夺去,李宗仁遂令第七军与第十九军再度向栖霞山进攻,并占领之,不必再交予第一军。同时以军委会名义致电白崇禧,约定30日东西两方同时向龙潭之敌反攻。计划既定,何应钦派员持军委会命令到南京城郊,制止第一军退却的部队,并通令第一军即刻准备反攻。

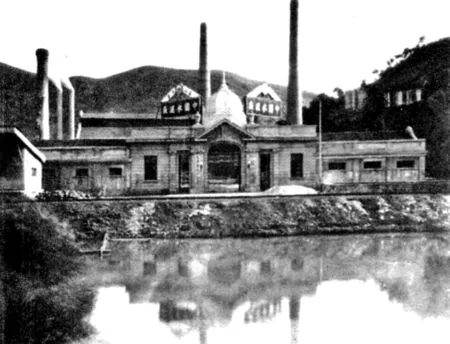

1928年中国水泥厂门楼

1950年的龙潭会师亭

第七军三个师、第十九军陶均师,统归夏威指挥,自栖霞山向东进攻,沿铁路及江边前进,目标为龙潭镇及青龙山、黄龙山的敌军阵地。白崇禧指挥东线的第一军第一、第三、第二十一等师向西攻击。何应钦指挥第一军的第二、第二十二、第十四师的一部,自东阳镇向龙潭进发。三路大军会攻龙潭,对孙军形成了三面围攻之势。此时孙军已渡江的部队和栖霞山等地溃败之敌约六万余人,被压缩于龙潭一隅,依据龙潭以西的黄龙山,以南的青龙山、虎头山,和东西的大石山、雷台山等险隘,凭险据守。北伐军于30日晨发动拂晓反攻时,孙军也全线逆袭。龙潭周围数十里地炮火蔽天,血肉模糊,战斗至为惨烈。

31日清晨5时,国民革命军正在部署进攻,孙传芳军忽然反攻,来势极为猛烈,炮火几乎摧毁了整个水泥厂。由于受到海军的拦截炮击,黄龙山、乌龙山炮台先后被桂系第七军与第一军联手出击克复,孙军被迫退出龙潭火车站和龙潭镇,退往沪宁线以北、长江以南的狭长地带,背水而战。孙传芳即率少数将领坐小火轮撤到江北。何应钦、白崇禧亲临压阵。是日中午,双方进入了激烈的白刃战。下午,白崇禧率刘峙、卫立煌两师占领龙潭士敏土厂,与何应钦胜利会师。孙传芳部三面被围,缴械投降。

龙潭一战,孙军以全力于数日内将六个师、二个混成旅渡过长江,总人数不下六七万人,除窜逸和伤亡溺毙外,被毙二万余人,被俘者约三万余人,缴得枪支四万余支,炮数十门。俘虏自龙潭押返南京明孝陵时,分四路纵队前进,排头已抵南京城郊,而排尾犹在龙潭。孙传芳的武装几乎全部覆灭。

龙潭之役意义非常重大。北伐军在蒋介石下野、群龙无首、节节败退的情况下,团结战斗,险胜孙传芳,实为难得,是北伐以来最大的一场战役。北伐战争的格局也就此扭转。

龙潭战役中,白崇禧既当军师又当指挥官,可谓功不可没。战役结束后,谭延闿书写了一副对联送给白崇禧:“指挥能事回天地,学语小儿知姓名。”不少国民党元老对此役亦深表赞许。于右任曾写一联:“东南一战无余敌,党国千年重此辞”。教育家张寿镛称:“龙潭之役,幸有何、李、白,何以仁,白以智,李以勇,此公论也”。已经下野的前总司令蒋介石对龙潭战役也给予了高度评价,称“此役关系首都之安危,革命之成败,在国民革命军战史上实占重要之地位”。

龙潭战役结束后的第二年起,国民革命军高级将领在全面抗战前每年都到龙潭中国水泥厂纪念这一光辉战绩,并合影留念。龙潭战役后,李宗仁、白崇禧为了夸耀他们的历史功绩,特建立“龙潭战役胜利纪念碑”。但蒋介石东山再起后,为了发泄对桂系的不满,并消除桂系的影响,下令把这个碑给捣毁了。抗战胜利后,国民政府决定在龙潭战役的主战场龙潭建立纪念性建筑。1946年,白崇禧、李宗仁的秘书程思远等到龙潭凭吊战场,并布置建造龙潭会师亭工程。现龙潭会师亭为南京市文物保护单位。