基于教师PCK的中学地理教学——以初中地理“聚落”一课为例

2013-08-02北京教育学院教师教育数理学院100044李春艳

北京教育学院教师教育数理学院(100044) 李春艳

PCK(Pedagogical Content Knowledge,学科教学知识,简称PCK)一词始于1986年美国舒尔曼教授的报告,报告中将其定义为“教师个人教学经验、教师学科内容知识和教育学知识的特殊整合”,是“教师最有用的知识代表形式”。他认为,PCK是教师在真实教学情境中,将特定教学内容高效地传授给特定学生的知识。这种知识有别于纯粹的学科知识和一般的教学法知识,是教师独特的知识,是使教学最有效的知识,也是学科新手教师与专家教师的最大区别所在。因此,对于PCK的研究越来越受到各国教育研究者的重视。

本文是在研究PCK理论内涵的基础上,以中学地理特定教学内容的课堂教学实例为切入点,通过文献法、案例分析法、访谈法、课堂观察法等深入解析特定教学内容的PCK内涵,以求帮助教师体会教育理论对教学设计与实施的支撑作用,对学科教师教学实践能力提升具有指导意义,更是对教师专业发展的新思考。本研究的特定教学内容是中图版初中地理八年级“聚落”一课。

一、PCK理论内容及内涵界定

1990年,P.L.格罗斯曼(Grossman)作为舒尔曼理论的继承者,对于学科教学知识概念给予了重要阐释。他把PCK解析为四个部分:①一门学科的统领性观点(关于学科性质的知识和最有学习价值的知识);②学生对于特定学习内容易理解和误解的知识;③特定学习内容在横向和纵向上组织和结构的知识;④将特定学习内容呈现给不同学生的策略知识。

基于国内外对于教师知识的研究,建立在大量中外文献分析的基础上,借鉴P.L.格罗斯曼对学科教学知识(PCK)的基本观点,并结合多学科、多案例的分析与整理,本文将教师学科教学知识(PCK)的理论内涵界定如下:

“一门学科的统领性观点(关于学科性质的知识和最有学习价值的知识)”是指学科本身的基本问题、核心内容、统领观念。学习价值包括知识的迁移价值和教育价值。教育价值是指对人发展的价值,如知识技能、思维方法、情感态度等。

“特定学习内容在横向和纵向上组织和结构的知识”是指特定学习内容间的知识联系。知识间的横向联系是指学科体系中不同知识间的关联、学科技能及思维方法在不同知识中的体现;知识间的纵向联系是指学科主线、知识所在的学科逻辑链条及核心内容在不同学习阶段的研究方法和标准要求等。

“学生对于特定学习内容易理解和误解的知识”是指教师要能诊断特定教学内容中哪些学习内容学生存在经验,教师可以少讲、不讲或让学生自学;哪些学习内容学生会遇到困难,常见的困难是什么,需要得到怎样的帮助等。

“将特定学习内容呈现给不同学生的策略知识”是指如何做学情调查,了解学生的经验和困难;学生学习特定内容的兴趣点在哪里,如何激发学习兴趣;怎样奠定学生学习特定内容的“脚手架”;多样化教学策略的选择与应用;帮助学生克服学习困难的策略;对学习效果的检测与反馈;信息技术的应用等。

二、教学案例背景分析及案例描述

1. 当前初中人文地理教学现状分析

“聚落”一课是中国地图出版社初中地理八年级下学期的教学内容。是初中地理教学阶段为数不多的单独以章节的形式存在的人文地理教学内容,是落实人文地理核心内容、思维方式、教育价值的关键内容。

然而,在多次现场听课和翻阅大量“聚落”一课的教学设计时发现:① 教师缺乏扎实系统的有学科逻辑的人文地理知识(含聚落),人文地理的内在知识体系没有整体把握,或知识系统不清晰,或知识线索不清晰是问题产生的原因之一。② 在将学科逻辑转化为学生的认知逻辑过程中,授课教师缺少人文地理经验,即使身边的人文地理现象素材很多,也看不出其中的地理门道,找不到一颗救命稻草。因此,在处理抽象的地理概念时只是就概念说概念,难以用形象的地理事实转化为对抽象地理概念的理解。③ 不能在核心教学内容上准确诊断学生的基础和困难,导致教师采取的教学策略在突破教学重点和难点上没有发挥更大作用。④ 教师找不到带领学生走进地理的方法,也就是教师找不到把学科逻辑转化为学生认知逻辑的途径。因此,很多人文地理内容的教学只见人文现象,不见人文地理。

2. 教学案例描述:“聚落”一课的教学环节及策略

(1)聚落的概念

师:我们居住的正房都朝南吗?

生:是。

师:图片中的房屋都适合于图片中的哪个地区?

生:冰屋在寒带;帐篷在温带草原;窑洞在黄土高原;竹楼在热带雨林;平顶房在沙漠地区。

师:为什么北非民居的屋顶多为平顶?因纽特人冰屋的建筑材料是从哪来的?热带雨林地区的民居有什么特点?黄土高原的窑洞有什么特点?蒙古包有什么特点?

生:寒带终年气温低,住冰屋;温带草原以游牧生活为主,要住帐篷;黄土高原有厚厚的黄土,适合挖窑洞;热带雨林又热又湿,适合建竹楼;沙漠地区气候干旱,降水少,房屋多数都是平顶的。

师:如果一个地区房屋多了,组成了集合体,就是聚落。聚落是人类各种形式的居住场所。

(2)聚落与环境的关系

师:聚落分为城市和乡村两大类。看图说出哪个是城市哪个是乡村?城市可以分成不同的类型,有小城市、中等城市、大城市、特大城市、超级大城市;还有工业城市、贸易城市、旅游城市、文化城市等。请从四张乡村聚落的图片中说出表示的乡村聚落类型?分别从不同角度看图比较城市与乡村的差别。提示从建筑高度和密集程度、人口密度的大小、交通的发达程度、生产方式是以农业为主还是非农业为主等方面进行比较。

生:按照提示完成一个连线题。

师:聚落的形成和发展与自然环境关系密切,不同的自然环境形成不同的聚落。

(3)聚落的保护

师:列举大量文化遗产,包括北京四合院、福建土楼、山西祁家大院、颐和园、长城、故宫、布达拉宫、兵马俑、吴哥窟、比萨斜塔、古罗马大斗兽场等。介绍它们给人类带来的文明和进步,以此让学生体会保护文化遗产的重要性。

(4)课堂开放性练习

师:如果让同学们画出你心目中最美好的聚落,你想画成什么样呢?

生:无一例外地画出了各式各样的房屋。

三、特定教学内容的PCK内涵解析

1. “聚落”一课最有价值的知识是什么?

本节课最后开放性练习时,所有学生画出的“心目中最美聚落”都是各式各样的房屋。反思这一教学效果的产生,最根本的原因是授课教师没有深刻理解聚落概念的内涵、知识间的逻辑关系以及核心知识的确定。

该教师将本课的大量笔墨花在了城市与乡村的差异比较和世界文化遗产的保护上,而聚落与环境的关系是以课堂引入的形式进行,一带而过;聚落的概念与分类是已给出的方式来呈现。实质上,解决前两个问题的基础是准确理解聚落概念的内涵、明确不同聚落类型间的本质差别,在此基础上探讨聚落与环境的关系,这才是本节课需要重点突破的核心知识内容。教师将“聚落与环境关系”放在一节课的引言部分来讲,以此作为后面讲述内容的铺垫,不但大大弱化了该部分内容的功能与价值,教师还将此问题转化为不同类型的民居特点与地理环境的关系,显然是对聚落概念内涵理解上存在着偏差。这部分内容是应该花大力气加以学习的内容。因为它暗含着地理学科的研究主线——人地关系。此外,本课关于聚落的概念是很抽象的,需要教师将理解过程通过教学呈现出来,然而授课教师却以直接给出的方式来完成教学,学生在本节课即使花费再多的时间和精力,也不会收到良好的学习效果。教师在处理城市与乡村的差异时,呈现了多个问题请学生对比回答,即使这样,由于教师没有在这些比较之后帮助学生建构城市与乡村的本质区别是什么,使得学生遇到生活中的实际情况仍然不知道区分城市与乡村的方法。

由此可见,该教师在本节课的教学处理上暴露出了以下问题(李宗录,北京大峪中学,2009):

(1)聚落=房屋:“聚落不仅是人们的居所,也是人们进行劳动生产和社会活动的场所”(教材P78),这是教材中明确写进去的内容。可是纵观本节课,老师进行教学的过程中,存在着明显的把聚落等同于建筑的学科性错误。建筑是聚落的重要组成部分,但绝对不是聚落的全部。农村聚落除了房屋建筑还包括村落周围的农田、果树、池塘、道路、集会场所等。城市聚落除了建筑还包括商店、学校、医院、广场、道路等。所以对于“聚落”这样一个根本性的概念把握不准,自然会衍生出一系列的问题。

(2)乡村和城市的区别=景观的区别:景观仅仅是事物的表象,它并不能代表本质。随着社会经济的发展,很多聚落单纯从景观上是区分不出来的。我国新农村的建设,使得发达地区农村与城市景观差异很小。在这种情况下,一定要让学生理解乡村和城市的本质区别就在于生产方式的区别。

(3)聚落的保护与发展=文化遗产的保护与发展:聚落和世界文化遗产既有联系又有区别,这两个问题是不能混为一谈。某些世界文化遗产的主体就是聚落,或纯粹就是由聚落构成。例如丽江古城、平遥古城、皖南古村落等;某些世界文化遗产有聚落的影子,如周口店“北京人”遗址、九寨沟等;大部分世界文化遗产与聚落关系并不大,如长城、兵马俑、比萨斜塔等。教师应该帮助学生认真区分这些问题,才能更好地理解聚落概念的内涵。

这节课对聚落概念的教学是最有价值的教学内容之一。然而聚落的概念不能直接给予,而要在大量的事实积累与辨识中形成。同时聚落概念的学习也不是新词语的学习,而是一种思维或思维定势的构建。

如何把客观的、抽象的聚落概念变得让学生有亲近感。除了将知识与生活联系在一起以外,回到学科的领域来理解聚落的概念,学生才会建立起具有地理形象的聚落概念,也就是将区域差异的学科思想观念放在理解不同类型聚落的差异上是理解聚落概念的学科方式。如果地理教学中地理概念的理解都朝向学科的特定属性和范畴时,整个学科的概念才能构成一个整体,学生才会易于建构,越学越轻松。

2.“聚落”一课知识的横纵联系

将教材内容逻辑转化为学科知识逻辑,再将学科知识逻辑转化为学生心理认知逻辑,这样的教学才能使学生易懂易会。如果一节课缺少学科知识间的横纵联系,那么整堂课学生应该建构什么?就成了一个混乱的问题。所以,教师施教的第一步是认真研究教材,梳理出知识的来龙去脉和相互关联,然后再去考虑以什么方式呈现给学生。如果没有这个过程,教师的教学将不得要领。

“聚落”一课教材中主要有三大内容:“乡村和城市”、“聚落和环境”、“聚落的发展与保护”。知识的层级联系应该梳理如下:

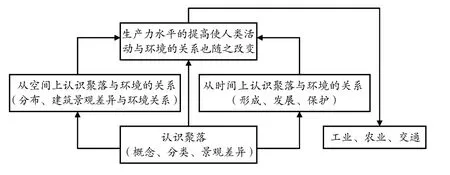

图1 聚落知识的横向联系图

就本节课的思维逻辑来说,应该是先建立起聚落的地理形象,再区分不同聚落的本质差异,建立在不同聚落本质差异的基础上分析不同聚落中留下的地理环境烙印,从而认识聚落与环境的密切关系以及聚落保护与聚落环境保护的关系及意义。

3. 到底学生在哪会出现学习障碍?

本节内容对学生来说最难之处是建立聚落的地理形象,以及在此基础上深刻理解聚落与环境的关系。这两个知识的学习除了需要学生建立在较大空间视角的基础上,还要运用地理学的基本特点:区域性和综合性进行分析,更要体现人地关系这一学科主线。对学生来说,书本的、生活中的地理内容接受起来都比较容易,但一回到学科领域来认识现象就会变得格外抽象和不解。

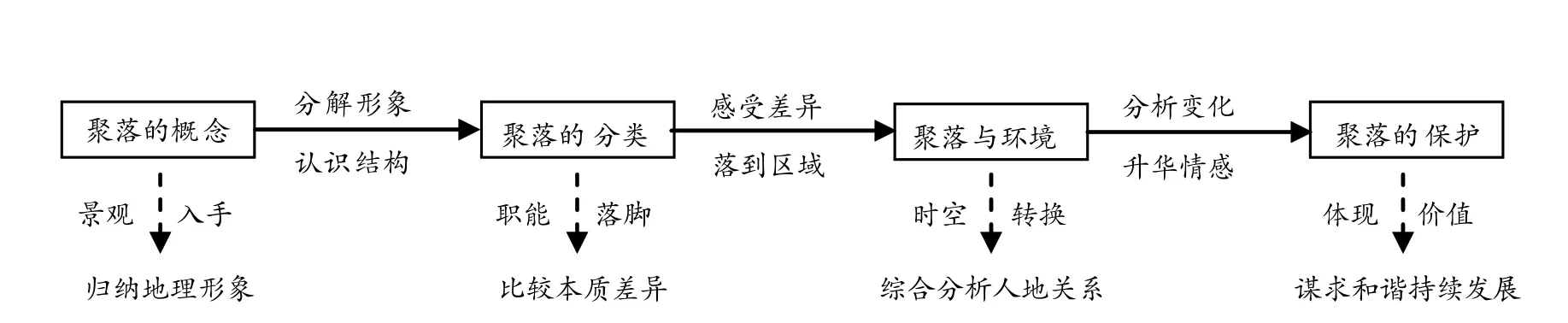

图2 “聚落”知识的纵向联系图

“聚落的概念与分类”是一个抽象的封闭性问题,这一属性决定了教学中需要呈现对聚落概念和分类的理解认识过程,只有这样学生才能把这样抽象的知识的来龙去脉弄清楚,才可能准确理解抽象概念的内涵,才能将抽象概念与身边事物联系起来,进而建立起学生自己头脑中的聚落形象。

可是,本节课教师没有准确诊断学生的学习障碍在哪里,在讲述聚落概念和分类时都以直接给出的方式进行教学,这显然不符合学生的认知水平,不利于学生对抽象概念内涵的理解,很难达到建立起聚落的地理形象的学习效果。

“聚落与环境的关系”这部分内容对学生来说并不是一无所知,学生可以从某些实例中分析出聚落与环境某一要素间的关系,但是如果能综合自然与人文要素来分析聚落的形成与发展的关系就变得特别困难,因为这属于地理学综合性中的较高层次,对于初二的学生来说是很困难的。

4. 帮助学生学会的策略

学生是否学会要看什么是学会的标准。对于任何一个知识点,从提升学生理解力的角度看都存在着四个层面的知识内容:事实性知识、概念性知识、方法性知识和价值性知识。学生能理解到什么程度取决于教师的理解程度。如果教师能把四个层面的知识都教给学生,那么,学生会很好地提升对该内容的理解力,做到真正学会并提高学习能力。

怎样建立关于“聚落”概念的地理形象?

『教学策略1』概念的学习是需要理解过程的,在较高理解层面上教给学生聚落的概念,是一个可借鉴的做法。如以下四种不同的概念教学策略的教学效果显然是停留在不同的理解层次。

● 给我们居住的环境赋予一个新的名字叫聚落——事实性知识

● 聚落是人类各种形式的居住场所,包括房屋、以及与居住活动直接有关的道路、商店、水电管网等生活设施和生产设施。——概念性知识

● 怎样区别乡村聚落与城市聚落?——方法性知识

● 区别乡村聚落与城市聚落有什么用?——价值性知识

『教学策略2』按照学生的思维过程设计对抽象概念的理解过程(张洪娇,北京97中学,2009)。

教师要把学生对抽象概念的理解过程精心地设计出来。如在讲解聚落概念时可设计成以下一组问题:

● 看系列聚落图片,观察、说出你认为什么是聚落?——归纳

● 你能说出两种不同聚落(居住地)图片中相同的事物吗?——对比归纳

● 请从图片信息中总结聚落的结构组成。——分解

● 辨别图片中哪些是聚落?哪些不是聚落?——演绎

怎样更好地学习“聚落与环境的关系”?

『教学策略1』从学生熟悉的或有兴趣的实例入手,运用地理综合思维进行分析(黄春江,北京顺义区第三中学,2010)。

● 北京古城的起源与当时哪些自然因素有关?(给出北京古城的起源资料、明清北京古城地图、北京市地形图)

● 现代社会,我们如何为北川新城选址呢?(给出相应的资料及北川新址位置图、四川省地势图、中国地形图、中国气候类型图,分析北川新址—永昌镇的地理环境特点)

● 你能举出实例说明随着环境的变化聚落的发展变化吗?

『教学策略2』运用学生喜欢参与的方式展开学习,在活动过程中深化对该问题认识的思维程度。

给聚落“安家”活动。教师给出典型的不同类型的聚落景观图、中国自然区划图,请学生在综合思考建筑材料、建筑结构与功能与相应地区的地形、气候、水文、植被、土壤、生产方式、交通、文化等的相互作用关系,以此来体会一个地区的聚落形态、结构与功能的形成是长期与地理环境相互作用的结果。

以上教学策略并不意味着是最佳的,但他们有些相同之处是可以肯定的。一是教学策略走向了地理学本质,体现了地理学科逻辑,运用了区域性、综合性等学科思维方式,体现了特定教学内容的学科认知结构和教育价值;二是都将特定内容的学科逻辑以不同的形式转化为学生的认知逻辑,使学生乐于接受、易于学习,收到较好的教学效果。

虽然研究者对教师的PCK具有争议,也很难在PCK的具体内涵方面达成一致,但是对PCK作用的认识是一致的,即PCK帮助教师以能够促进学生理解的方式将特定的教学内容讲授给特定教学对象,是教师专业发展的自我提升途径和方法。

[1] 廖元锡.PCK——使教学最有效的知识[J].教师教育研究,2005,17(6):37-40.

[2] 李伟胜.学科教学知识(PCK)的核心因素及其对教师教育的启示[J].教师教育研究,2009,21(2):33-38.