还原历史

——关于“语文”

2013-08-01图文王星

图文_王星

还原历史

——关于“语文”

图文_王星

近年来,对语文教育的抨击和非议,最终都非常统一地聚焦到语文教科书上来,似乎语文教不好、考不好,根本原因在于没有一套好的语文教科书,事实真的如此简单吗?

没有一门学科,能够像语文那样,伴随我们在学校的日子。同样,每一个人的成长,都离不开语文教科书,这是我们之所以成为一个中国人的最根本的依仗。“语文”太重要了,但是很少人会去追寻一个简单问题的答案:什么是“语文”?

扑朔迷离的“语文”

提及“语文”,很多语文教师都会不约而同想起叶圣陶。通俗的说法,是叶圣陶和夏丏尊共同创造了“语文”。叶圣陶先后在不同场合表达了“语文”一词的创造经过及解释。1964年2月1日,叶圣陶在给友人的信中回忆了“语文”的由来,他这样写道:“‘语文’一名,始用于1949年华北人民政府教科书编审委员会选用中小学课本之时。彼时同人之意,以为口头为‘语’,书面为‘文’,文本于语,不可偏指,故合言之。”今天,我们在《叶圣陶教育文集》里还能找到老先生在1980年7月的全国小学语文教学研究会成立大会上的讲话,他最后一次公开明确“语文”的涵义:

“语文”作为学校功课的名称,是一九四九年开始的。解放以前,这门功课在小学叫“国语”,在中学叫“国文”……

一九四九年改用“语文”这个名称,因为这门功课是学习运用语言的本领的。既然是运用语言的本领的,为什么不叫“语言”呢?口头说的是“语”,笔下写的是“文”,二者手段不同,其实是一回事。功课不叫“语言”而叫“语文”,表明口头语言和书面语言都要在这门功课里学习的意思。“语文”这个名称并不是把过去的“国语”和“国文”合并起来,也不是“语”指语言,“文”指文学(虽然教材里有不少文学作品)。

最早被冠名为“语文”的小学课本(1952年,人民教育出版社出版)

叶圣陶不仅明确了“语文”是一门学科,同时还明确了“口头为语,书面为文”的内在涵义。但是这段历史,在另一个同时代的教材编选者宋云彬的日记中也有非常细致的记录:

北京师范大学在职研究生在读,国家社科基金重大项目“中国百年教科书整理与研究”课题组成员。

1949年4月8日晚6时,陆定一、周扬等在北京饭店邀请叶圣陶、宋云彬、胡绳等以聚宴的形式,商议如何组织中小学教科书编审机构。此次会上,决定成立“教科书编审委员会”,因当时中央人民政府尚未成立,决定把这一机构暂隶于华北人民政府。会上也决定由叶圣陶任主任委员,周建人、胡绳为副主任委员,宋云彬等人为委员;

1949年5月3日,开始写国语读本课文;

1949年5月17日,晚有座谈会,谈编教科书事,叶圣陶发言,有较深刻之见解;

1949年7月14日,第三册高小国语由叶圣陶改写一课,总算完成矣;

1950年3月1日,语文课文修改完毕者六篇,请圣陶作最后之审阅;

1950年3月24日,国文课本第一册尚缺两课,一为《开国大典》,一为《黄河》,几次起稿都写不好,甚为着急;

1950年4月4日,初中语文第一册须补课文六课,圣陶选定一课,由蒋仲仁修改。

显然,在宋云彬的日记中,“语文”一词并不是一开始就得到正式论定的。在前,语文还是“国文”、“国语”的一贯称谓,但是到1950年3月后,已经称之为“语文课文”、“初中语文第一册”了。1950年秋,叶圣陶奉命改组建立人民教育出版社,1950年8月1日,随《小学语文课程暂行标准(草案)》的公布,一个崭新的学科名——语文,正式诞生。1952年由人民教育出版社正式出版的小学教科书“语文”成为了解放后第一种被正式冠名的课本。

确实,叶圣陶在“语文”一词的推广上,有着不容置疑的地位,但是根据笔者多年对老课本的追索,“语文”一词又有着一番新的发现。这个发现,也让“语文”这个词汇的身份变得扑朔迷离。

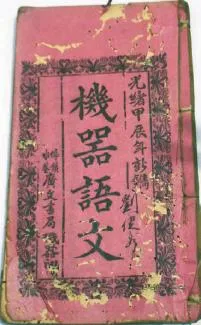

根据佛山市印刷业史志方面的介绍,佛山市印刷业成行较早,门类较细。在清末,有宝华阁、近文堂、龙文堂、五经堂等出版机构。其中,位于福禄大街的宝华阁一直到抗战后依然是佛山的重要出版机构。在清末民初,宝华阁印刷了大量的书籍,其中在清末民国的过渡阶段,一度以“机器印刷”作为技术标榜,印制了大量的教育类书籍。偶然,笔者得到了两册印制于光绪年间的《语文》书。

该书封面题有“语文”两个的大字,附有“粤东佛山镇福禄大街宝华阁书局校正”字样;同时,该书还有一个扉页,翻开,两个古朴的“语文”字样。另一册封面则有更详细的信息,该书由广文书局印制,印刷年份为“光绪甲辰年”(1904年)。而细看内容,实际上是《幼学成语考》。《成语考》是明代程允升编著的启蒙书籍,原名《幼学须知》,又名《故事寻源》,简称《幼学》。清代邹圣脉曾对它进行增补注释,改成《幼学故事琼林》通行。该书内容包罗万象,一些常见的成语典故,书中几乎都可以查到。它对成语典故随文解释,句式上只求偶句成对,不求整齐押韵。民国以后一增再增,是当时非常流行的启蒙书籍。

所购书籍,署名成《语文》,显然也是用于教育的书籍,这个书籍的发现,打破了叶圣陶等创造“语文”一词的说法。根据题签及相关线索,时间必然是在1930年之前,要远远早于叶圣陶等在30年代后期提出这一说法的时间。

因为这个发现,“语文”一词的出现时间要向前推移,“语文”的形成过程也有待进一步考证探索,同时也可能会让“语文”一词变得相当尴尬。即便如此,还有更尴尬的,我们知道,《辞海》、《辞源》是一个词汇得到承认的非常重要标志,但是到1999年,修订版的《辞海》依然没有收入“语文”一词!显然,“语文”并不是一个由来已久、且成定论的词汇。

百年多变的“语文”

“语文”不是由来已久,“语文”这一门学科也有着非常复杂的历史。在中国古代教育中,低级阶段称“蒙学”,基本上是通识教育,所有学科都混同在一起;在高等教育阶段,有“礼”、“乐”、“射”、“御”、“书”、“数”的分类,但是与近代西方的科学知识分科教学全然不同,并没有语文学科的概念。可以这么说,古代语文教育,基本上是经学和科举的工具、附庸,并不是一门独立的学科。

自京师大学堂创办,中国开始了新式学校的历史,同样,分科教学也随之应用,数学、生物、博物、地理、化学等一门门新兴学科概念被引入,中国的传统教学内容也同时被分化,新式教育已经成为必然。

1902年,清政府颁布了《钦定学堂章程》,其中规定与后世“语文”相关的教学课程包括:蒙学阶段有字课、习字、读经;寻常小学堂阶段有读经、作文、习字;高等小学堂阶段有读经、读古诗文、作文、习字。此阶段,语文学习以识字、写字、读书、作文为主,基本是传统教育的继续。

1904年,清政府颁布了《总定学堂章程》,其中规定:初等小学堂必须开设读经讲经、中国文字;高等小学堂开设读经讲经、中国文学。此阶段,读经讲经是基于政治思想统治的需要,语文学习基于文字和文学两大块。

清代语文二

清代语文三

1912年11月,新生的民国政府颁布了《小学校教则及课程表》,此时,“国文”成为语文学科的统称,其中规定:“国文要旨,在使儿童学习普通语言文字,养成发表思想之能力,兼以启发其智德。”“初等小学校首宜正其发音,使知简单文字之读法、书法、作法,渐授以日用文章,并使练习语言。”“高等小学校,首宜依前项教授渐及普通文之读法、书法、作法,并使练习语言。”此时的语文开始处于“国文”阶段。之后,1916年袁世凯复辟,曾一度恢复“读经”;1919年五四运动兴起,白话文运动使 “国语”一词开始流传,但是,“国文”在这个阶段一直占据语文学科的统治地位。

1920年,北京政府教育部公布修正《国民学校令》,要求废弃文言、采用国语。同年4月,北京政府教育部发出通告,要求国民学校文言教科书分期作废,逐渐改用语体文。及至1922年冬季以后,凡国民小学各种教材一律改为语体文。从此以后,“国语”成为国民小学(初等小学)阶段的语文学科名称,主要教授白话文课文;而高等小学以上阶段,到初中、高中、大学,大部分仍然以“国文”命名,一般都以文言文为主。

此后,民国政府先后在1923年出台《新学制课程标准纲要》、1929年出台《课程暂行标准》、1936年出台《课程标准》,期间还不断对这些课程标准进行修订,但是语文学科的名称基本上都保持了初等小学阶段以“国语”(白话文)为主,高等小学以上以“国文”(文言文)为主的格局。这个格局在港澳台地区一直被延续到今天。

1950年以后,“语文”称谓被大陆官方定论,但也曾出现过反复,1956年到1958年,在苏联教育的影响下,我国曾实行汉语、文学分科教学的尝试。语文在三年间一度被撤销,汉语和文学作为两个独立的科目,具有同等的地位。这个阶段,语文被看做是语言和文学教育的总和,奇怪的是直至今日,《现代汉语词典》对“语文”的注释还是这个观点,即“‘语言和文字’,也指‘语言和文学的简称’”。《新华词典》则注为“‘语言和文字’,也指‘语言和文章’或‘语言和文学’”。可惜的是,这个语文学科定性的尝试很快被有关部门放弃,又恢复到“语文”的学科设置,一直延续至今。

钦定学堂章程

从历史来看,语文学科的成型是相当复杂的,以1950年为分割点的话,是两个完全不同的阶段。但是语文学科的复杂程度还不限于此,我们可以这样来假定语文教学的内容和学科定位:

如果说,传统教育是一缸水的话,一门门被分离出去的学科就像是一瓢瓢能够被清点清楚的水。问题在于,中国是一个有2000多年文化积淀的国家,西方的科学文化体系并不能涵盖全部内容,分离出了各个学科,但是传统教育的大水缸里,还给我们留下了大半缸的传统文化。如果不继续用瓢进行测量清点,我们并不知道这些剩下的东西有多少。问题在于,剩下的水我们已经没有瓢来进行清点了,于是我们给了它们一个总的名称——“语文”。

这些与母语有关,与传统文化有关的内容,不能区分,也无法区分;不能定位,也无法定位。这恐怕就是到今天我们说不清楚“语文”是什么的主要原因吧!