蜂窝中继网络中协作切换策略研究*

2013-07-20康桂华

龙 辉,康桂华,陈 伟

(河海大学计算机与信息学院,常州 213022)

1 引言

现代移动通信系统中,需要支持用户在高速运动环境下的无缝切换。为了满足较好的切换要求,就有必要研究较好的接入方案以及更好的系统构架。中继作为一种辅助技术[1]应用于下一代通信系统中。它具有低开销,灵活性好的特点。然而中继站应用于蜂窝网络中也带来了一些技术性的问题。切换面临着巨大的挑战,由于在蜂窝网络中部署了中继站,必然会增加切换的场景。在传统的蜂窝网络中,切换只是在两个基站之间。然而,在蜂窝中继网络中,切换不仅发生于两个基站之间,还发生于基站与中继,中继与中继之间。

当前,一些文献已经研究了中继网络中的切换问题。文献[2]研究了网络中继之间的切换,以及对多跳中继蜂窝网络性能的影响。并提出用户在中继之间的切换算法。文献[3]主要介绍多跳蜂窝网络中的不同切换场景以及中继站在蜂窝网络中摆放的位置对整个系统切换性能的影响。文献[4]对多跳蜂窝网络的切换算法进行分析,并发现不同的切换门限对切换算法的影响。文献[5]对使用高性能的中继以系统级的方法来对分布式多跳中继网络的切换场景进行分类。文献[6-7]讲述了协作分集是一种新颖的空间分集技术,通过协作可以改善系统的性能。

基于上述研究,研究了固定中继,基于中继的协作切换策略。通过中继协助用户进行有效切换,可以减小用户切换的阻塞率,不至于出现掉话,以及避免不必要的切换,减少了基站间切换的次数,减轻了基站负担,使系统性能得到了提升。

2 系统模型

2.1 蜂窝中继网络构架

中继技术应用于中继与基站以及移动用户之间。在中继蜂窝网络中有两种路径发送信号,其中传统的路径就是在两基站之间进行直接传输数据,另一种方法是通过借助中继进行数据传输。如图1所示。它描述了两跳蜂窝中继网络的构架。在每个小区当中有一个基站和六个中继站,且基站置于小区的中心,中继分布在基站半径的一定程度的圆周上,并进行均匀分布。

图1 蜂窝中继网络

传统的硬切换是在两相邻基站进行的,而在加入中继站之后,中继蜂窝系统中有两条路径的发射信号:传统的直传链路以及通过中继协作的信号。选取BS1 与BS2 所在的蜂窝中继系统为例,四个移动用户状态如图2 所示:UE1 仅由BS1 提供服务,UE2 由BS1 及选择协作中继RS1 共同服务,UE3 由BS2 及选择协作中继RS2 共同服务,UE4 处于切换区域可以看作为选择BS2 进行协作。四个移动用户的具体状态过程分析在协作切换策略中进行拓展。

图2 用户状态分析

2.2 传播模型

一般情况下,传播模型有两个方面,路径损耗以及阴影衰落。定义rk为从接入站点k的接收信号强度,其k为图1 中的所有接入站点,接收信号强度表达式如下:

其中dk(km)表示用户与接入站点k 之间的距离,rk(dBm)为发射功率,μ为路径损耗指数,ξ为阴影衰落,服从均值为零,标准差为σ。

对接收信号强度进行加窗处理获取平均信号强度:

其中fav(d)为窗函数。

3 切换模型

3.1 传统切换算法

传统的蜂窝网络中切换的触发是以信号强度作为切换标准。当所有的条件满足时,用户将进行切换,从当前接入站点切换到另一个接入站点。传统的切换算法参数如下:(d)代表两个不同的接入站点的信号强度差值:

本文通过港珠澳大桥桥墩警示标志的能源系统设计,给读者介绍了一种能源配置的方法。能源系统设计是航标能否正常运行的基础工作,了解并掌握航标能源系统设计方法,对提升航标技能,开展航标业务具有重要意义

V为所有的服务基站BS1...BS7。

Th作为切换门限值,h为迟滞参数值。

切换算法步骤如下:

(1)当前服务站点i的平均接收信号强度小于Th:

(2)初始化候选集后,最大的平均接收信号强度的接入站点j:

(3)最大的平均接收信号强度的接入站点j 满足与当前服务站点i的信号强度差值大于迟滞参数值时:

就进行相关的切换操作直至完成。

3.2 协作切换策略

由于切换场景包括小区内切换和小区间的切换,故协作切换策略[8]也分为两部分来处理。

3.2.1 小区内切换

对于用户在小区内的切换可以看作为基站选择中继用于协作。其切换的流程图如图3(a)所示。以BS1 所在的小区为例,每个RS 周期性的测量其周围移动台的接收信号强度,当移动台的平均接收信号强度大于预先设定的协作门限值T1,最大信号强度的RS 开始为移动台转播数据;当移动台的平均接收信号强度比丢失门限值T2还小,当前RS 停止为移动台转播数据,切换到能够为移动台转播数据的最大信号强度的RS。小区内的切换只是用户在小区内选择不同的RS 作为协作伙伴。

图3 协作切换流程图

3.2.2 小区间切换

对于用户在小区间的切换首先可以看作是源服务小区选择基站进行协作,其切换流程如图3(b)所示。BS1为源服务基站,BSi为切换目标基站。移动台周期性的测量从其周围基站接收到的信号强度。以上图2 所示的环境模型为例,当所有的条件满足时,移动台从BS1 切换到BS2。条件如下:

(1)从源服务基站BS1 与BS1.RSi的平均接收信号强度之和小于预先设定的绝对门限值Th:

(2)从候选集基站中接收平均信号强度最强的目标基站为BSi,

(3)当从目标基站中接收的平均信号强度大于源基站基础上的迟滞参数时:

当满足以上的条件同时,目标基站中的RS 也进行周期性的测量其周围移动台的接收信号强度,当移动台的平均接收信号强度大于预先设定的协作门限值T1,最大信号强度的RS 开始为移动台转播数据,进行RS 协作。否则直接切换到目标基站。当切换目标地没有足够的信道时,就会出现切换阻塞以及掉话的可能性。

4 仿真结果与分析

通过从切换阻塞率及切换次数分析基于中继协作的切换算法的性能与传统切换比较。与切换相关的统计量记为:切换次数,切换总次数,切换失败总数,切换阻塞率。其中切换次数指基站之间的切换。定义切换阻塞率为切换失败总数与切换总次数的比值。

仿真环境选择7个小区来评估基于中继协作切换的系统性能。其仿真主要参数如表1 所示。

表1 系统仿真主要参数

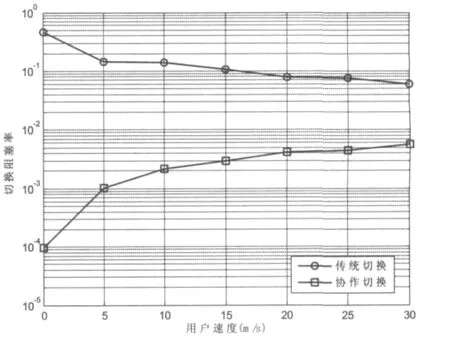

图4-5 分别反映了系统中的切换阻塞率随着用户个数和用户运动速度变化的曲线:

图4 中切换阻塞率随着用户个数的增加其阻塞的概率也随之增加,协作切换的阻塞率要明显小于传统切换。

图5为切换阻塞率随着用户移动速度变化的曲线。小区系统中随机分布着300个用户。虽然传统切换随着移动速度的增加,其切换阻塞率有所下降,协作切换随着移动速度的增加,其切换阻塞率有所增大,但总体表现协作切换的阻塞率仍然小于传统切换。

图4 切换阻塞率随用户个数变化的曲线

图5 切换阻塞率随用户速度变化的曲线

图6 中根据预设的中继开始协作门限和结束协作门限分别为-100 和-115,以及小区系统中随机分布的300个用户,绝对门限值为相邻基站的接入门限值。随着绝对门限值的变化,可以较明显的得出协作切换过程中基站间的切换次数要小于传统切换过程中基站间的切换次数。

图6 切换次数随绝对门限值变化的曲线

5 结束语

下一代无线通信系统对小区边缘用户的性能提出了更高的要求。但传统蜂窝网络架构存在着固有缺陷,小区边缘用户的服务质量远差于靠近基站的中心用户。在基于传统的切换算法中,通过加入中继的蜂窝网络,对于区内以及区间的切换采取不同的协作策略,用户可以较灵活的选择不同的接入站点。通过仿真比较了切换阻塞率随用户数的变化以及随用户速度的变化,协作切换都优于传统切换。同时基站间切换次数也得到减少,虽然这些都是以增加大量的中继作为代价,但可以减轻基站的负载,得到较好的系统性能。

[1]赵睿,俞菲,杨绿溪.中继辅助协同通信网[J].中兴通讯技术,2008(3):22-26.

[2]H.Nourizadeh,S.Nourizadeh,R.Tafazolli.Impact of the Inter- relay handoff on the relaying system performance[C].IEEE Vehicular Technology Conference,2006(64):1-5.

[3]Sunghyun Cho,Edward W.Jang,John M.Cioffi.Handover in Multi- hop Cellular Networks[M].IEEE Communications Magazine,2009(47):64-73.

[4]Dongkyu Kim,Hano Wang,Jemin Lee,Daesik Hong.Analysis of Handoff Algorithm for Multihop Cellular Networks[C].IEEE Advanced Communication Technology,2008,10(1):29-32.

[5]Hyeonchae Yang,Hyunjeong Lee,Meejeong Lee.A Mobility Management Protocol for Multi- hop Relay Networks[C].IEEE Advanced Communication Technology,2008,10(1):37-42.

[6]Sendonaris A,Erkip E,Aazhang B.User cooperation diversity-partⅠ:system description[J].IEEE Trans on Comm,2003,51(11):1927-1938.

[7]Sendonaris A,Erkip E,Aazhang B.User cooperation diversity- part Ⅱ:implementation aspects and performance analysis[J].IEEE Trans on Comm ,2003,51(11):1939-1948.

[8]Yueyun Chen,Yanyan Liu.A Handoff strategy based on cooperative diversity for celluluar relaying network[C].Wireless Networks and Information Systems,2009:326-329.