单足与双足跳深时支撑腿的生物力学特征分析

2013-07-09刘京李果

刘京李果

(毕节学院体育与健康科学学院,黔西北民族传统体育研究所,毕节 551700)

1 问题的提出

跳深练习是典型的超等长练习,是力量练习的重要手段之一,很多项目都采用跳深作为其专项训练手段。国内外学者对跳深训练也作了很多研究,但多集中于对双足跳深训练效果、适宜高度和改变动作方向以及动作姿势等手段对运动员进行下肢爆发力训练等方面的研究,对单足跳深的研究尚不多见,而很多运动项目比如跳高、跳远、篮球的三步上篮等最后的动作与单足跳深的动作外形、运动方向极为相似,因此对单足跳深很有研究的必要,另外对单足跳深进行研究,在理论方面可以丰富跳深理论,扩大对跳深的再认识;在实践方面,对于由单足负重的运动项目,可以为教练员采用单足跳深训练时提供参考和量化指标。

2 研究对象与研究方法

2.1 研究对象

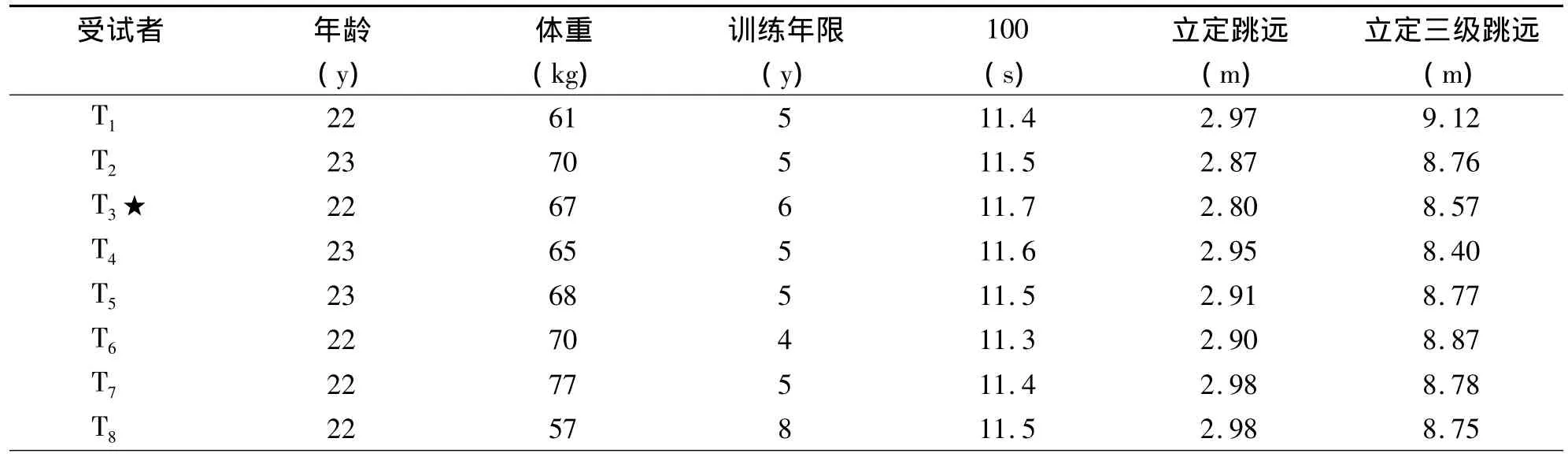

本研究的测试对象是从西安体育学院体育系、运动系田径专修班学生中选取跳跃项目的10名男性二级运动员,年龄在22-25岁之间,均有三年以上训练经历,身体健康,下肢无骨折等伤病史。其基本情况如下(表1)。

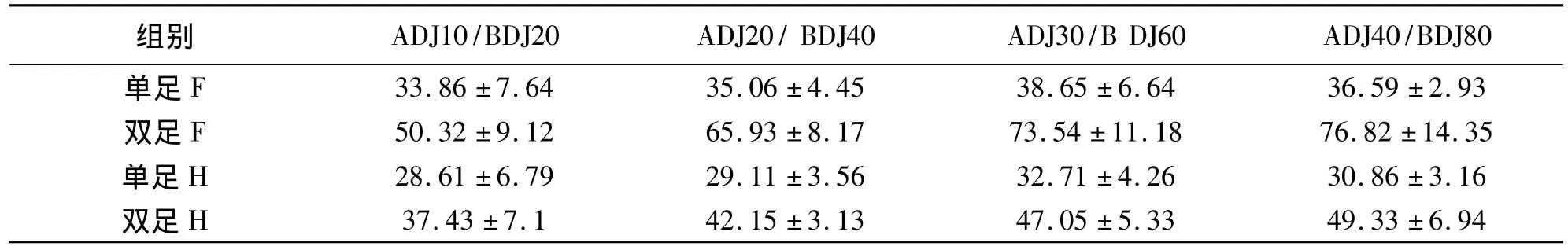

表1 受试者的基本情况(n=10)

续表1

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法

通过计算机网络搜索《中国期刊全文数据库》、《中国硕博论文数据库》和手工查阅本校图书馆收集的1979—2012年有关力量素质(能力)、快速力量练习、超等长训练及跳深训练的研究文献和资料,并对其进行分类、整理,从而确定了研究的任务及完成本论文所需要的运动生物力学指标。

2.2.2 专家访谈法

就有关超等长练习、跳深练习对运动员下肢爆发力训练的效果、形式以及测试设计、论文参数的选取等有关问题对有关专家学者进行了访问,广泛收集了专家的意见及建议,并进行整理和分析,从而确定实验思路,进行实验规划并完成实验。

2.2.3 测试法

采用瑞士产(Kistler9287B)三维测力台 (60cm×100cm×10cm)1台,采样频率为500HZ;25帧/秒的普通摄像机1台,同步仪1个以及辅助测试工具:身高计、体重计、10cm、20cm、30cm、40cm、60cm、80cm跳箱各1个。

首先把测力台镶嵌在地面中,与地面成一水平面,以消除受试者的恐惧心理,但不影响实验测试和受试者水平的正常发挥,测力台的处理系统是安放在距测力台3—5m处的桌子上;跳箱放在测力台侧面与测力台间隔10cm左右。测试前,先向受试者讲清楚动作规格、测试要求、测试注意事项,并示范;受试者做好充分的准备活动,身体至微汗为止。

动作规格是受试者站在跳箱上,双手叉腰,两脚并拢,前脚掌略微超出跳箱边沿从静止开始下落,下落时,受试者一脚前迈,然后身体无垂直速度从跳箱下落,足着台面后,立即单足(有力足)或双足向上再跳起,然后回落台面。受试者头、躯干、上肢均不能摆动,即受试者的头、躯干、上肢始终保持相对静止,动作转换自然、无停顿,起跳过程中身体不前倾或后仰。测试时,先进行双足跳深的测试,再进行单足跳深的测试,无论是双足或是单足跳深均是从低的下落高度开始测试。同一下落高度,测试3次,每一个受试者两次测试的时间间隔为3—5min,以保证受试者得到充分的休息,单双足跳深时均采用轮流测试的方式。测试时用摄像机和测力台的处理系统对受试者测试时的动作、以及下肢支撑腿的所表现出的动力学参数进行采集、纪录并储存数据,确认无误后转存到移动硬盘。

定点使用一台摄像机同步拍摄受试者从跳箱上跳落至三维测力台面至离台面完整跳深动作。主光轴与运动方向垂直,从测力台右侧垂直方向8m处以25帧/秒拍摄频率进行定点拍摄,镜头高度为1.20m,以获得平面分析影像。当受试者从跳箱上下落,足着地瞬间,将触发 Kistler三维测力台输出端产生的5伏的脉冲电压,该电压将使与测力台输出端相连的发光二极管闪亮,摄像机捕捉该闪亮点,该点即为三维测力台与摄像机的同步点。

由Boiware软件采样系统获得受试者F-t曲线后,将其另存为Excel实现数据的转换。然后,在每个受试者Excel数据中选取Fz的所有数据,并用工具栏的图表功能将其转化为Excel的F-t曲线图形,并读取重要参数,分析所收集的力值曲线。

最后使用Ariel公司的APAS图像处理系统,依据人体模型的标准和研究需要选取19个关节点,对所采集的图像进行选取、剪辑并逐幅打点,对所得的10人的原始数据通过低通滤波法平滑处理,截断频率为8HZ,最后得出所需要的动力学参数。

2.2.4 数理统计法

将所测的原始数据用Microsoft Excel 2003进行平均数和标准差的处理,并绘制图表,将所测的数据用spss13.0进行T检验处理,以判断其显著性。

3 结果与分析

3.1 单、双足跳深的生物力学特征分析

3.1.1 Fz—T垂直方向力值曲线特征阶段划分

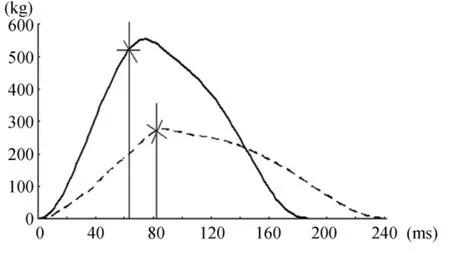

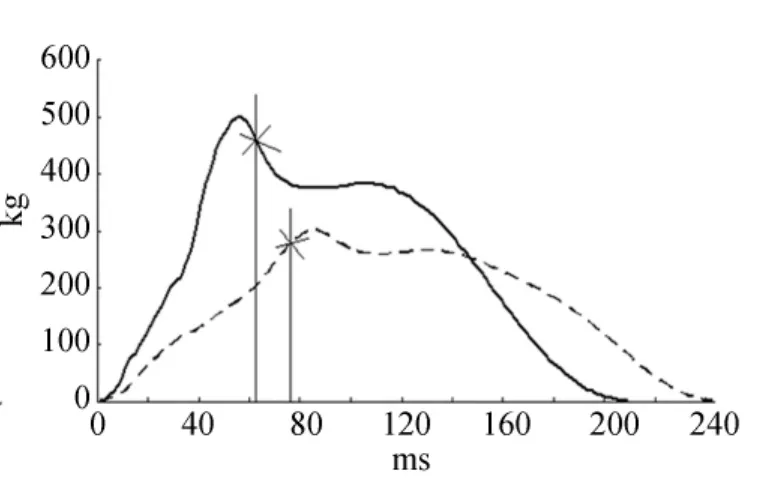

Fz—T垂直方向的力值曲线包括着地冲击阶段、缓冲阶段以及蹬伸阶段三部分。在不同的高度其力值曲线的形式也有很大的区别,一般在低高度上力值曲线呈类似抛物线形状,随着跳深下落高度的增加,跳深的Fz—T力值曲线逐渐趋于双曲线形状。(如图1、图2)

图1 受试者双足在20cm下落高度上,Fz—T力值曲线的阶段划分

图2 受试者双足在80cm下落高度上,Fz—T力值曲线的阶段划分

上图中图1是受试者在下落高度为20cm高度上的Fz—T力值曲线,其形状呈类似抛物线的形状,由于下落高度低,地面对人的冲击力较小,没有明显的波峰和波谷区分点。图2是受试者在下落高度为80cm的高度上的Fz—T力值曲线,由于下落高度较高,出现了双曲线形状,波峰与波谷较明显,其中第一波峰代表缓冲过程中受地面冲击载荷的最大值,第二波峰代表蹬伸过程中地面对人体的冲击达到最大值。两波峰之间的低谷点表示着地缓冲最大瞬间向蹬伸过渡的转折点。

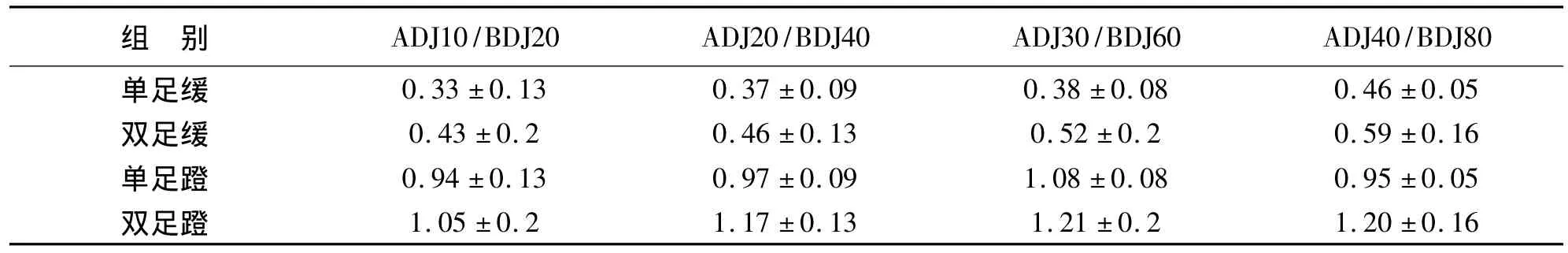

3.1.2 单、双足跳深的速度和Fz—T曲线变化特征跳深落地时刻缓冲速度和蹬伸时刻的速度是反映受试者下肢缓冲与蹬伸能力强弱的重要指标。单足与双足完成各自下落高度的跳深,其平均缓冲速度随着高度的增加而增加。其变化情况如下表:

表2 受试者跳深落地时刻平均缓冲速度和蹬伸结束时刻速度(m/s)(n=10)

跳深的Fz—T曲线能够较直观的反应受试者跳深效果的优劣、不同的受试者所表现出的不同特征以及随下落高度的变化而发生的变化。

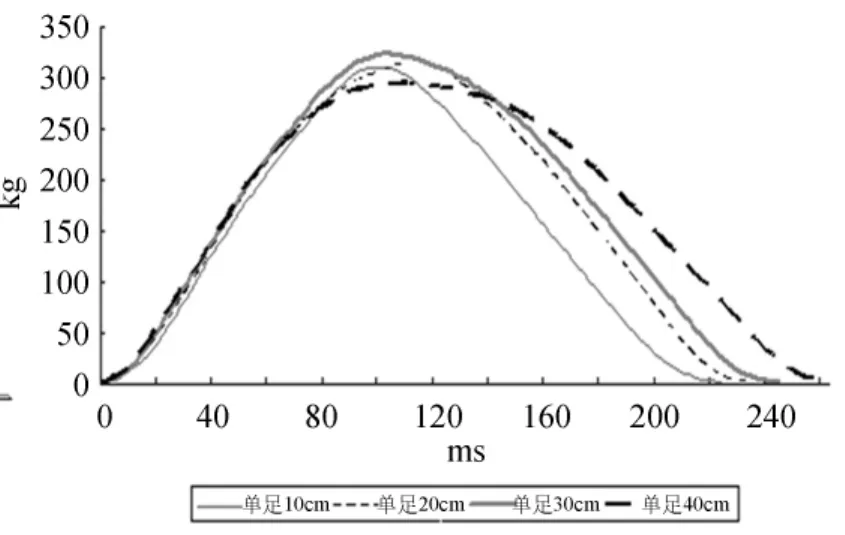

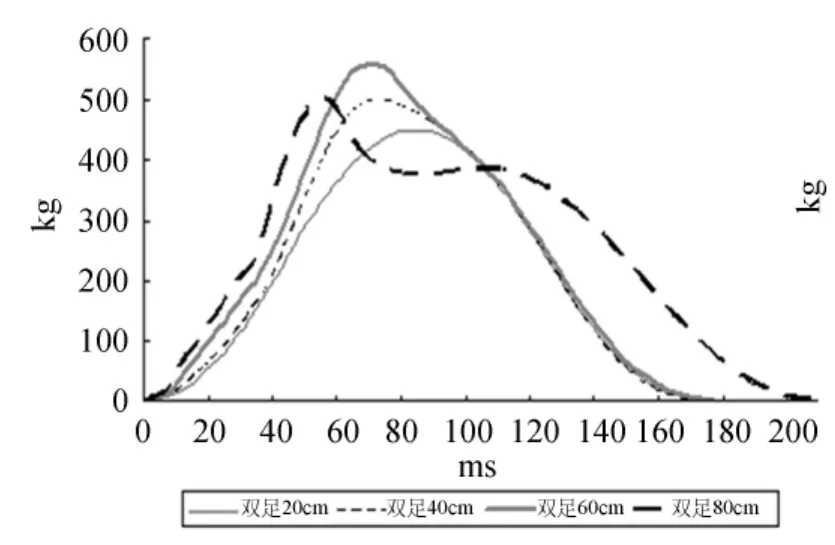

图3 受试者单足在10cm和双足20cm下落高度上的Fz—T力值曲线

图4 受试者单足在20cm和双足40cm下落高度上的Fz—T力值曲线

图3、4中,受试者单足在10、20cm和双足在20、40cm的下落高度上,其Fz—t曲线形状基本相似,没有太大的变化,都呈抛物线或近似于抛物线,这说明由于下落高度低,人体落地时受到地面的冲击载荷较小,受试者下肢肌肉未能得到充分拉伸,缓冲和蹬伸时间都较短,因此Fz—t曲线比较平滑,类似于抛物线的形状。从图中还可以看出,缓冲结束向蹬伸过度瞬间的力值也较小,在肌肉拉伸的范围内,作用力与反作用力成正比,也就是在肌肉拉伸的范围内受试者下肢受到的冲击载荷越大,肌肉拉伸越充分,蹬伸时的力也越大,跳深的效果也越好。图3中由于下落高度较低,人体落地时受到地面的冲击载荷较小,受试者下肢未能充分拉伸,下肢肌肉储能较少,进而蹬伸时其力值也较小,蹬伸的速度也就小,受试者下肢的抗冲击能力和蹬伸能力未能得到充分发挥。图4,随下落高度的增加Fz—t曲线发生了一些变化,但是变化不明显。

图5 受试者单足在30cm和双足60cm下落高度上的Fz—T力值曲线

图6 受试者单足在40cm和双足80cm下落高度上的Fz—T力值曲线

从图5中可以看出,随着下落高度的增加,单足和双足跳深的Fz—t曲线均发生了变化,缓冲和蹬伸时间延长,在缓冲结束向蹬伸阶段过渡后,Fz—t曲线出现了凹陷,但是力值明显增加。另外,从表2中也可以看出,单足在10—30cm和双足在20—60cm的高度上落地时刻缓冲速度和蹬伸结束时刻速度都随下落高度的增加而增加,蹬伸结束时刻速度均达到了最大值。落地时刻缓冲速度大,说明受试者落地时受到地面的冲击力大,如果抗冲击能力强,能够储存较多的能量以备再起跳利用,而蹬伸结束时刻速度是反映受试者下肢能量利用好坏以及下肢肌肉离心向向心收缩能力的重要指标。在表2中,随地面冲击力的增加,受试者下肢受到的冲击力也随之增加,冲击力增加其蹬伸速度并没有减小,反而增加并在(单足在30cm和双足在60cm的高度)达到最大值,表3中也显示,在这个高度上单足重心再腾起高度和力值均达到最大值,双足力值接近最大。这说明在这个下落高度上,落地时受试者下肢抗冲击能力强,储存的能量多并且得到充分利用,虽然出现了一段凹陷,在正常跳深时间范围内,是受试者下肢储存了更多的能量以及充分利用能量需要时间稍长所致。

图6中,受试者单足在40cm和双足在80cm下落高度上,其Fz—t曲线发生了明显的变化,出现了双曲线,缓冲向蹬伸过渡出现了很明显的一段凹陷。从表2中也可以看出,在这两个高度上,落地时刻缓冲速度达到了最大值,也就是说在这个高度上,受试者落地时受到地面的冲击力最大,但是其蹬伸速度却下降了,单足下降较明显(0.13 m/s)。在适宜的跳深高度上,受试者下肢肌肉得到充分拉伸,弹性能储存较多,蹬伸效果也最佳。跳深高度过高,受试者下肢肌肉被过度拉长,肌球蛋白与肌动蛋白结合处的横桥断点增多,在落地时储存的弹性能损失较多,离心向向心转换时间延长,致使跳深效果也差。说明在这个下落高度上,受试者在落地时下肢肌肉受到的载荷已经超出了其承受范围。

弹性能量的产生和储存主要发生于肌肉的离心阶段,而弹性能量储存的多少,在很大程度上又取决于肌肉离心收缩的幅度和速度。肌肉在离心阶段获得并储存的弹性能量,并不能够被随后的向心收缩全部利用,除一部分正常的能量消耗之外(如热量),其利用的效率主要取决于离心收缩与向心收缩的衔接。从图3—6和表2中可以看出,随跳深下落高度的增加,Fz—t曲线也发生了变化,图形从近似抛物线变成了双曲线,落地时刻缓冲速度和蹬伸结束时刻速度也随着高度的增加而增加,但是纵观各图可以发现,单足跳深在30cm的下落高度时,缓冲向蹬伸转化所需的时间比较短,蹬伸速度和力值也达到了最大值,说明在这个高度上,受试者下肢肌肉得到了充分拉伸,且达到了最佳拉伸长度,跳深着地时下肢储存的弹性能较多并且利用较充分,在这个高度上下肢肌离心向向心转换较快。

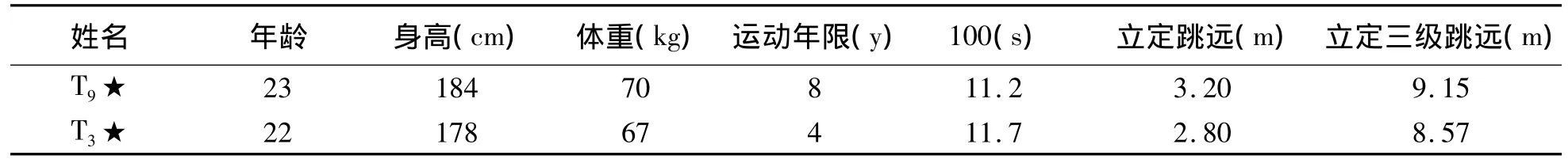

3.1.3 单、双足跳深时重心再腾起高度及缓冲结束时刻力值的变化特征

重心再腾起高度和缓冲结束时刻力值的大小,是反应受试者下肢力量以及踝关节抗冲击能力和蹬伸能力的重要指标。

表3 受试者跳深时缓冲结束时刻力值(N/kg)和重心再腾起高度(cm)(n=10)

表3中可以看出受试者缓冲结束时刻力值和重心再腾起高度受下落高度的影响较明显,在适宜的下落高度内,受试者缓冲结束时刻力值和重心再腾起高度随下落高度的增加而增加。另外还可以看出,在适宜的下落高度内,缓冲结束时刻力值与重心再腾起高度成正比例关系,受试者落地缓冲结束瞬间即为蹬伸阶段,因此缓冲结束时刻力值越大,缓冲向蹬伸转换时的力值也就越大,力值越大重心再腾起的高度也就越高,重心再腾起高度越高跳深的效果也就越好。

表3中,受试者单足跳深在30cm下落高度上,缓冲结束时刻力值和重心再腾起高度均达到最大值,在40cm的下落高度上出现了下降。而双足跳深时随跳深高度的增加,缓冲结束时刻力值和重心再腾起高度也随之增加,在80cm的下落高度达到最大49.33cm。但是从表中还可以看出,双足跳深时在80cm的下落高度上,其重心再腾起高度虽然达到了最大值,但是和在60cm的高度上相差不是很大(仅3.28cm),而其它几个高度的重心再腾起高度相差在5cm左右,另外在测试的时候,从80cm的跳台上跳下时有个别受试者有不适感,这说明双足跳深时80cm已经达到下肢承受能力上限,再综合以上各图表分析的结果认为,单足跳深适宜高度为30cm左右,双足跳深的适宜高度是70cm左右。

3.2 特殊Fz—T力值曲线的特征分析

本研究选取的测试对象尽管都是跳跃类的二级运动员,但是他们之间也存在着很大的差异。在这些受试者中间,从身体素质的测试中可以看出受试者T9是运动水平较好的一个,而受试者T3是相对较弱的一个,在跳深的测试中他们也表现出了明显的差异性。以下是受试者T3和T9单、双足跳深的Fz—T曲线。

图7 受试者T3单足跳深的Fz—T曲线

图8 受试者T9单足跳深的Fz—T曲线

图9 受试者T3双足跳深的Fz—T曲线

图10 受试者T9双足跳深的Fz—T曲线

表4 受试者T3和T9的基本情况

从图7、8中可以看出受试者T9单足在10~40cm共4个下落高度上的曲线形状没太大的变化,类似于抛物线,在4个高度上均未出现双曲线形式。而受试者T3在4个高度上的Fz—T曲线形状并不那么平滑,除在10cm的高度上,曲线形式呈抛物线形式,而在其他三个高度上的Fz—T曲线皆近似于梯形。这说明T9的下肢肌肉力量、爆发力、抗冲击的能力以及踝关节的缓冲、蹬伸能力比较强,从跳箱上下落之后能够迅速再起跳,在测力台台面上停留的时间短,离心向向心转换流畅,下肢在下落过程中储存的弹性能得到了充分的利用,而T3相对较弱;另外从表10中可以看出,他们自身的条件没太大的区别,但是从他们的运动年限和运动水平来说,T9从事训练8年,而T3只有4年,运动水平方面T9的100m 成绩 11.2s而 T3是 11.7s,相差 0.6s之多,跳远相差0.75m,存在显著性差异,从而导致了跳深时的显著性差异;再次,他们的Fz—T曲线形状出现这种差别与他们跳深时的动作也有很大的关系,跳深落地时刻都是由前脚掌着地、缓冲、蹬伸再起跳。T9着地后由前脚掌迅速蹬伸再起跳,缓冲与蹬伸衔接流畅;而T3从跳箱上下落着地后,缓冲向蹬伸过度时有停顿现象,这种现象随高度增加而愈加明显,有二次蹬伸的动作,因此,T3跳深的Fz—T曲线形状类似于梯形。出现这种情况的根本原因,还是与他们的运动水平有关,这就要求教练员在实际训练中,要根据运动员的身体情况、训练水平有针对性的安排适宜的训练形式和运动负荷。

4 结论与建议

1)本研究的跳跃类男性二级运动员,双足跳深的适宜高度为70cm左右,单足跳深的适宜高度为30cm左右。

2)在适宜跳深高度范围内,单足跳深与双足跳深一样,受试者重心再腾起高度和缓冲结束时刻力值均与下落高度成正相关关系。另外,跳深结束时刻力值的大小将进一步决定跳深重心再腾起高度的高低。

3)在适宜的跳深高度范围内,单双足跳深对增强下肢肌肉的能力都有较好的效果。因此,教练员在训练时应根据不同训练项目的特点,如运动形式、发力机制、运动方向等特点,选择适合其项目特点的跳深形式作为其训练的手段,以更好的发展运动员下肢肌肉爆发力。专项跳跃类项目对运动员下肢力量要求既要力量大,又要速度快而且离心向向心转换衔接要迅速流畅,如跳高、跳远等项目,这就可以采用高强度的单足跳深作为专项练习手段,发展下肢的爆发力。

4)在数据统计时发现,研究对象虽然都是跳跃类的二级运动员,但是不同的运动员在测试时还是有很显著的差异的。因此在运用跳深这种训练方法训练时,教练员应根据不同训练项目的特点,如运动形式、发力机制、运动方向等特点,选择适合其项目特点的跳深形式作为其训练的手段,以更好的发展运动员下肢肌肉爆发力。专项跳跃类项目对运动员下肢力量要求既要力量大又要速度快如跳高、跳远等项目,这就要采用高强度(跳深强度其外在表现为跳深高度的高低,高度越高强度越大)单足跳深的专门性练习,发展下肢的爆发力。

[1]万德光.现代力量训练与专项运动[J].国外体育动态,1998(28):305-310.

[2]陈小平.力量训练的发展动向与趋势[J].体育科学,2004,29(9):37 -41.

[3]Vorkhoshanski,Perspective in the improvement of speed -strength preparation of jumper[J].Yesis Review of Soviet Physical Education and Sport,1968,4(2):28 -29.

[4]Atha J.Strengthening muscle[J].In Exercise and Sports Sciences,1981,2(4):34 -37.

[5]郑彩壮.跳深练习对增加运动员腿部爆发力作用的研究[J].体育与科学,2002,23(5):41 -43.

[6]罗炯.超等长练习机制与跳深训练法研究述评[J].天津体育学院学报,2005,20(2):21 -23.

[7]孙志坚.超等长力量训练中的跳深纵跳练习对跨栏运动员机体能力的影响[J].山东体育学院学报,1999,15(3):63-65.

[8]刘光红.跳深练习发展弹跳力的研究[J].体育学刊,2000,7(1):34 -35.