人体词语“口”的语义体系研究

2013-06-06蒋艾峰

蒋艾峰

人体词语包括人体各个器官的词语,如“头”、“手”、“鼻”、“眼”、“耳”等。一般来说,人类的认识活动遵循着有近及远、有简到繁,由熟悉到陌生、由实体到非实体、由形象到抽象、由自我到它物的规律逐步展开。由于人体最易被人感知,在生活、劳动和交际中最直观、最直白和最直接。人类往往从认识自身开始认识世界,人体的各个器官便成了人类认知和感受整个世界的“体认”基础。本文试图对人体词语中“口”的个案进行分析,通过对其词义的探究,考察其语义链,以揭示整个人体词语体系的语义特征及其语义构建规律。

一、“口”的词义内容

“口”是一个最基本最重要的人体词语,其有很多词义,在《汉语大词典》中,它的最基本的词义是“人类用来发声和进饮食的器官;在《现代汉语词典》中,它的最基本的词义是“人或动物进饮食的器官,有的也是发生器官的一部分,通称嘴。《新华字典》给出基本词义也指“器官”。而在其它各类辞典中的解释有所差异。但从不同辞典、词典的不同定义我们可以看出,“口”具有两方面的特征:物理存在特征和功能特征。它的物理存在特征包括其形状、位置和包含内容,以及与其他身体器官如咽喉、食管等的关系。功能特征是这个部分所具有的进食功能,以及部分动物所具有的发声功能,具体到人类,指的是说话的功能。除了基本词义外,《汉语大词典》共列出了“口”的17条转义,其中部分转义下辖不同的词义项,经过仔细对比,共找出24条不同的转义。以此发现其词义体系内部的词义规律性。

二、“口”的语义体系

(一)“口”的物理存在特征以及其所引申而来的转义

“口”是人体最重要的组成器官之一。作为一个物理存在的实体,它的物理特征必然会被人们注意到,作为象形文字,汉字口可以直接反映出人类最早对自身物理特征的充分认识,并从自身作为人们由近及远认识客观世界的基础和窗口。心理上通过对“口”的特征的联想模拟和突显,“口”这一器官指称意义就会转指一些别的相关或相似的现象或事物,从而引起了相应的转义。在《汉语大词典》的 17 条转义中,与此相关的“口”的转义如下(1):(1)人、人口;(2)物体内外相通的地方;(3)出入的通道,亦指口岸;(4)指长城的关隘;(5)状如口型的破裂处;(6)寸口,中医指切脉的部位,即两手掌后一寸桡动脉搏动处,包括寸、关、尺三部;(7)性质相同或相近的单位所构成的整体、系统;(8)量词:用于人;(9)量词:用于牲畜;(10)量词:用于器物。

对于以上10条转义的引申过程,这里将做一一分析。作为人,人类认识世界改造世界必然将先从自己开始,“人是万物的尺度。”(Man is a measure of all things.(2))人类会从自身出发认识自我,并在此基础上引申到外界具体事物,再引申到抽象。口是人类进食和讲话的器官,是外界能量进入人体用以维持生命存在的入口。人作为社会性的动物,交流是形成社会的前提,因此口这个器官也是维持生命意义存在的重要器官,其重要性不言而喻。只有口的功能正常,人以及人的生存意义才得以维持,口对于人的重要性的认知突显了它指代整体人的意义,因此发生了词义的转变。如:“这周家上上下下几十口子,哪一个不说我鲁贵聒聒叫。”(曹禺《雷雨》第一幕)

口作为一个器官,食物是从口进入人体内部,口成为一个连接内外的通道,其重要性不言而喻。因此,基于其位置特征,“口”便产生了“物体内外相通的地方”、“出入的通道,亦指口岸”以及“关口”的转义。如,路口,港口,走西口等等。

同样,口作为身体的一个开口部位,有缝隙,状如口,其物理形状特征可以投射到其他类似形状的物体上。如,如同口状物的物体:井口,炮口,窗口等。再如有缝隙状的物体:伤口,切口,裂口等等。

口是人体的关键部位之一,人们可以通过口来感知人体的病情以及生死状态。其感知的特征使得古代汉族人们用口来定义身体上一些诊断病情的关键部位,如寸口,其含义是指:两手桡骨头内侧桡动脉的诊脉部位,又称气口或脉口。按脏腑经络学说的观点,寸口属于手太阴肺经的动脉,肺主气而朝百脉,肺的经脉起于中焦脾胃,脾胃为脏腑气血营养的来源,所以全身脏腑经脉气血的情况,可从寸口脉上体现出来。

物体在相连接的过程中,通常以口相接,一凸一凹,或者两口一大一小,于是物体的开口可以用来连接物体。一般意义而言,只有同类的、相似或相近的物体才能很好地连接起来,从而构成一个系统。正是由于人类思维的联想性,以及转喻的因果临近原则,“口”被转喻为:性质相同或相近的单位所构成的整体,如,《人民日报》1981.8.14:“国家农委和农口各部门一些领导干部和有关人员组成17个调查组,分赴15个省区作农村调查。”

“口”作为人或动物的一个器官,有其形状,而且是具体可数的,一人一口,一个动物一张嘴,这样“口”就被赋予了量词“个”的含义。如:家有5口人;一口缸;院子里有一口老井;“顾大嫂吩咐火家,宰了一口猪。”(《水浒传》第四十九回)

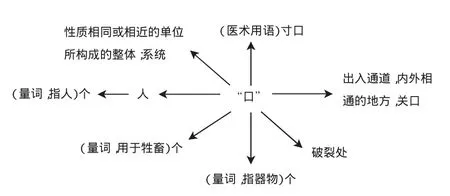

从以上分析可以看出,由“口”的物理特征引申而来的10个转义是以“口”的基本义向四周辐射而成的。除(2)、(3)与(4)相似之外,其它几个个转义之间相互独立,不发生联系,这属于辐射型为主的结合型的词义演变方式。而第(8)个转义在其转义基础上的再转义,如图1。

图1 “口”的物理存在功能引申而来的转义图示

(二)“口”的与进食相关的功能特征及其引申而来的转义

“口”不仅仅是饮食器官,在《英汉辞海》的定义中,“口”的基本意义的第二条释义就是:外面以双唇或上下颚为界、里面以咽或食管为界的腔部,在典型的脊椎动物身上口腔里有舌、齿龈和牙齿。由于舌是一种感觉器官(味觉),而牙齿的锋利特征使其具有咬、咀嚼食物的功能。由于人类转喻思维的便利性,即只要相邻接就可以实现转喻(Taylor 1989;Langucher1999;Tyler&Evans 2001),所以“口”可以被用来转指与味觉、牙齿等相关的转义,这样的转义共有5 条:(11)指口腹;(12)谓口之味欲、口味;(13)指牲口的年龄;(14)刀、剑的刃;(15)量词:用于表示口腔的容量或动作。

我们可以用口吃东西,其进食的功能特征使其可以被转喻为与吃相关的物质或动作行为。这属于感知ICM中的感知器官代替被感知的事物或感知动作。前者如:“口”用来指代口腹(口和腹,多指饮食,吃喝)。《孟子·告子上》:“饮食之人,无有失也,则口腹岂适为尺寸之肤哉?”《隋书·地理志上》:“(汉中 之人)性嗜口腹,多事田渔,虽蓬室柴门,食必兼肉。”老舍《四世同堂》四三:“他不肯喝酒,不肯吃菜,表示出处长是见过世面的,不贪口腹。”而后者如:“口”用来指味欲、口味,现代汉语中类似的表达有很多,如,可口、爽口、口感、口重、口渴等。

如上所述,口这个器官内也包含牙齿,而牙齿的数量可以大致反映人与动物年龄。一般而言,人的年龄一般到12岁牙齿就换完了。而对于马牛羊等动物而言,其年龄不仅仅可以从牙的数量可以看出,而且可以从其磨损程度得以判断,因此,牙具有判断牲口年龄的功能。比如,在西北,人们现在仍然用牙来判断马、牛、羊、驴、骡等牲口的年龄,俗称牙口。关于用牙表示年龄的意思,方言里一直存在,但在《汉语大词典》以及其它字词典里未能找到相关词义。又由于牙齿的锋利性特征,其可以用来撕咬、攻击等。基于临近性原则,其锋利性的特征使其可以被人们转喻为刀刃或剑刃。

在《英汉辞海》的定义中,“口”的基本意义的第三条释义就是:包括口腔或位于口腔内的被看成是一个整体的结构组织。而口腔在饮食过程中,可以容纳食物,其容器性的特征使其被转喻为表示口腔容量或动作的量词。如,一口气,一口痰,喝一口水等。

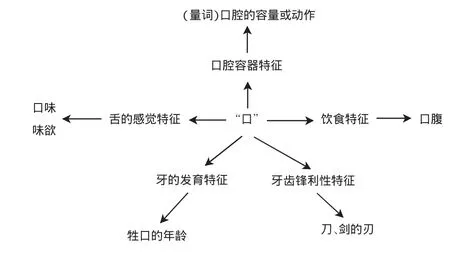

“口”的进食功能所引申出的5个转义,是以口腔内部吃东西时所表现出的以饮食,味感,牙齿,与口腔容量的功能特征为起点引申出的词义,包括口腹,口味,年龄,刀刃和口的容量。这是一种逐层引申的词义序列,即先有“口”引申到其功能,然后再由功能引申到新的词义,这是一种连锁型的词义演变方式,如图2。

图2 “口”的与进食相关的功能特征引申而来的转义图示

(三)“口”的发声的功能特征及其引申而来的转义

“口”的另一重要功能是发声,对人类而言,主要是讲话。“口”在讲话功能特征方面的引申词义共有8条:(16)指言语;(17)亦特指闲言、谗言等;(18)口才;(19)告诉、说;(20)亦指询问、称道;(21)谓用口头形式表达;(22)句、一句;(24)量词:用于语言行为。

在理想化认知模型(ICM),根据生产ICM中的工具代替产品的框架,“口”就被赋予了代替其所产出的产品的词义。对人类而言,“口”所产出的是言语,那么“口”就有了“言语”的词义。如,“‘咱们干!’梁桂堂改了口,‘弟兄要是齐心,管他什么小舅子叫不叫干,咱们干咱们的。’”(张天翼《最后列车》)作为言语的意思来讲,“口”有时亦特指闲言、谗言等,这属于“口”的转义词义缩小。如,马王堆汉墓帛书《战国纵横家书·苏秦自齐献书于燕王章》:“臣之行也,固知必将有口,故献御书而行。”同样,ICM工具可代替能力,“口”被赋予了说话的才能的词义:口才。如,《史记·魏其武安侯列传》:“蚡辩有口,学《槃盂》诸书,王太后贤之。”ICM也可以替代动作,于是“口”就产生了讲话的词义,如说、告诉,有时也特指询问、称道。前者如,《战国纵横家书·苏秦自齐献书于燕王章》:“臣恃之诏,是故无不以口齐王而得用焉。今王以众口与造言罪臣,臣甚惧。”后者如,《公羊传·隐公四年》:“公子翚恐若其言闻乎桓,於是谓桓曰:‘吾为子口隐矣。’(口,犹口语相发动也。)”ICM也可以替方式,于是“口”作为言语行为的方式的词义出现了,即:用口头形式表达,如,口授,口信,口哨等。

在生产ICM的转义的基础上,“口”作为言语的词义又被再转义为言语中的个体,指代个别言语,如,马致远《耍孩儿·借马》套曲:“有口话你明明的记,饱时休走,饮了休驰。”再如短语口口声声,口口相传等。除此之外,“口”还被在转义为表示言语行为的量词。如,讲一口流利的英语,一口洋腔,满口胡说,口若悬河等等。

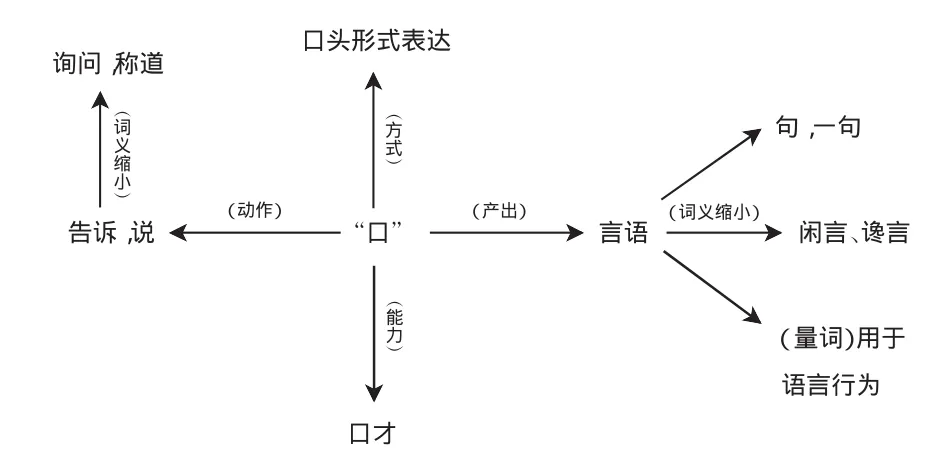

图3 “口”的发声功能特征引申而来的转义图示

“口”的发声功能所引申出的8条词义,都是以“口”的讲话功能特征所产出的产品、行为、能力以及方式为词义内容的。其中(22)与(23)是在(16)词义的基础上的再转义。这属于辐射型与结合型相结合的词义演变方式,如图3。

另外,口的最后一个转义是姓氏。其姓氏起源,或来源于地名,或来源于金氏,现居住于甘肃省平凉市,泾川县,现有人口不太清楚。由于资料短缺,现无法考证。

三、结语

本文选取身体词汇“口”,从点的层面详细地解析了其语义体系。汉语“口”的24个转义都是在“口”的本义的基础上,围绕着它的物理存在特征和饮食与讲话两个功能特征以辐射型、连锁型以及二者相结合的综合型方式进行意义的转指,进而生产了更多的新的词义,从而丰富了“口”的词义。

注释:

(1)以下“口”的转义各个义项编号为作者所编,非《汉语大词典》所编。

(2)古希腊哲学家普罗塔哥拉(Protagoras,约前485~约前410)所言,转引自王寅(2007:289)

[1]罗竹风.汉语大词典(第2版)[M].上海:《汉语大词典》出版社,2001

[2]《新华大字典》编委会.新华大字典(双色缩印版)[M].北京:商务印书馆国际有限公司出版社,2004

[3]王同亿.英汉辞海(下)[M].北京:国防工业出版社,1988

[4]Langacker,R.W.Foundation of Cognitive Grammar vol.Ⅱ:Descriptive Application [M].Stanford,California:Standford University Press,1991

[5]Langacker,R.W.Grammar and Conceptualization [M].Berlin:Mouton de Gruyter,1999

[6]Saeed,J.I.Semantics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2002

[7]Taylor,J.R.Linguistic Categorization:Prototypes in Linguistic Theory[M].Oxford:Oxford UniversityPress,1989

[8]Tyler,A.&V.Evans.Reconsidering prepositional polysemy networks:The case of“over”[J].Language,2001,(77):224-765